茶文化對高職學生英語口語交際意愿的影響探析

隨著中國國際影響力的與日俱增,英語教育也越來越受重視。高職學生英語聽、讀、寫能力普遍超過說的能力,啞巴英語在高職學生中甚為普遍。其形成原因一是語言表達環境即英語口頭溝通的語言環境不足,二是長期應試教育的影響。長期缺乏良好的語言輸出環境和運用英語進行口頭交際的需要,加上中國學生內斂、怕錯等心理因素影響,學生的交際意愿普遍不強烈,甚至根本沒有意愿。本文以交際意愿理論為基礎,研究茶文化對激發和提高高職學生英語口語交際意愿的影響,以期對高職英語口語教學和學生英語習得有所啟發。

一、交際意愿理論及茶文化概述

1.交際意愿理論。1985年,Mc Croskey和 Baer提出交際意愿這一概念,用于解釋在交際活動中人與人之間有規律的語言行為差異[1]。MacIntyre認為,二語教學的首要目標應該是激發學生的交際意愿。如果學生的交際意愿得不到激發與增強,那么對應的教學任務也就無法順利完成。只有提高學生的交際意愿,才能促使其語言交際功能和社會功能的實現。[2]可見,交際意愿對二語教學極為重要。MacIntyre等之后提出了金字塔式的二語交際意愿理論模型。在這一模型中,二語交際意愿的定義是“在某一特定的時刻,個體發起同某人或某些人使用二語交流的愿望”,認為交際意愿受到一系列因素,包括交際愿望、交際中的自信、群際氛圍、群際態度等的影響[3]。Wen和Clé ment指出MacIntyre等人的交際意愿模型理論產生背景決定了該理論更適用于西方二語環境,認為中國環境對本國二語習得者影響更大,于是設計了中國環境下的英語交際意愿模型。該模型認為,社會背景、個性因素、動機傾向、情感感知是影響交際意愿的主要因素[4]。之后的很多學者包括 Yashima等[5]、Peng和Wooden等[6]的研究也表明外語交際意愿對二語習得的重要作用。

2.茶文化。(1)文化對學習的影響。文化是人類生活的環境,是人們學習生活的一個重要影響因素。雖然不少學者曾定義過文化的概念,但至今并沒有一個統一的界定。Banks曾指出:“文化的內涵不在于其外在的物品、工具或者其他的現實文化元素,而是這個群體成員是如何解釋、運用和感知它們的。文化是價值觀、符號、解釋和人們看問題的視角,這些東西將現代社會的人們從一個群體與另一個群體區別開來[7]。”這個定義受到較多關注。不同的文化,對語言求學者的影響也不同。例如,中國高職學生學英語多以獲取證書、通過考試等為目的,學習動機往往是外部動機;西方國家學生學中文多以為了日后找份好工作,獲得更好的報酬,學習動機往往是內部動機。又如,在中國高職英語課堂上,學生更多的是“服從教師”,習慣“聽”為主,老師不提問就不主動回答,也不主動問問題。在西方課堂上學生更敢于直言或與教師討論甚至爭論。因此,如何在教學中發揮我國優秀文化的影響,值得研究探討。

(2)茶文化對英語口語交際意愿的積極作用。茶文化是優秀中華文化的重要組成部分,在我國有著數千年的發展史,在中華文化發展過程中發揮著重要的社會功能,如以茶會友、以茶示禮、以茶表德、以茶養性、以茶為媒、以茶祭祀等等,經過長期發展,逐步形成了以茶促進人際交往、傳遞精神寄托、豐富飲食生活、形成保健養身、實現修身養性等社會功用。中華茶文化以茶德為中心。關于茶德,中國當代著名茶學專家莊晚芳先生提倡“廉、美、和、敬”[8],倡導以茶的奉獻精神為模,重視人的群體價值,注重協調人與人之間的相互關系,提倡對人尊敬,重視修生養德、平衡心態,提升文化素質。中華茶文化所強調的交際性、活動性、群體性、互動性、和諧性等與英語口語交際意愿的四大主要影響因素有著明顯的共性。因此,在英語口語教學中,借助茶文化推動學生英語口語交際意愿,可以起到積極的作用。

二、教學實驗研究

1.問題的提出。在傳統高職英語口語教學中,無論教師是中國籍的還是外國籍的,對于高職學生的英語口語交際意愿普遍表示“不夠理想”,盡管有各種各樣的教學活動,但是自愿參與活動的學生仍占少數。本研究計劃在高職英語口語教學中,嘗試進行以茶文化為基礎的教學設計并開展實驗研究,主要研究三個問題:①以茶文化為基礎的課堂教學中,高職學生英語口語交際意愿是否能得到顯著提高?②該課堂與傳統課堂教學相比是否能更有效地提高學生英語口語表達能力?③學生就運用茶文化對其交際意愿的影響效果是否滿意?

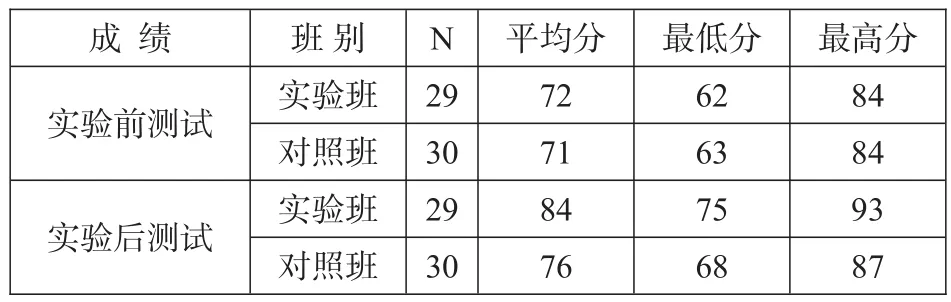

2.教學實驗過程。為確保實驗的準確性和客觀性,本研究選取筆者所在高職院校英語專業二年級學生兩個自然班共59人進行實驗。其中1班為實驗班試點,共29人;2班為對照班采用傳統教學,共30人。參與實驗的學生均已完成了《英語口語(二)》課本的學習,英語學習背景、學習英語的時間大體相當。本研究在實驗前和實驗后均對學生英語口語水平進行測試,通過對比兩次成績來了解學生英語口語能力的變化情況。實驗后進行問卷調查。問卷選取Likert五級量表形式,每題由高分5分到低分1分進行設置。通過SPSS統計工具對量表的信度檢驗顯示,問卷各維度的克朗巴哈a系數為0.817,說明數據具有內部可靠性(Cronbach 1990),證明本問卷各題目間具有內在一致性,量表信度較高。問卷調查旨在了解茶文化對學生英語口語交際意愿的作用大小、學生對教學的滿意度以及對本課程的優化建議,為實驗效果總結提供一手資料。

3.實驗結果分析。(1)口語測試結果對比。實驗結束后,對實驗班和對照班學生的實驗前口語測試成績進行對比,結果顯示無顯著性差異(見表1)。對兩個班的實驗后口語測試成績進行對比,結果顯示經過一學期的學習后,兩個班的口語表達能力都有明顯提高。但實驗班的平均分提高比例明顯高于對照班,說明實驗班的口語表達水平提高顯著,可見茶文化對英語口語水平提高有積極影響。

表1 實驗班和對照班實驗前口語測試成績對比

4.問卷調查結果分析。問卷調查分發給實驗班學生,發出29份,回收到有效問卷29份。經過分析發現,所有學生都認為運用茶文化來提高其英語口語交際意愿是可行的,均表示很愿意接受這種課堂環境,對茶文化英語口語教學效果表示滿意。97%的學生認為茶文化環境下學習英語口語更放松、更自然。93%的學生認為茶文化對培養其良好的英語口語交際習慣有推動作用。93%的學生認為茶文化對提高其課內課外的英語口語交際意愿有顯著促進作用。對于課堂優化建議,有學生提出增加以茶接待外賓、茶產品英文銷售等教學內容,模擬真實場景讓大家更深入地感受中華茶文化,學習運用茶文化進行職業崗位操作。

綜上所述,從教學實踐和效果分析來看,運用茶文化開展高職英語口語的課堂教學,相比傳統課堂更受學生歡迎,對學生英語口語水平和交際意愿的提高均有顯著促進作用,教學效果更優。前者結合茶文化交際性、活動性、群體性、互動性等特點,營造相對寬松、自然的英語口語交際環境,催生學生英語口語交際愿望,通過群體互動促使其從被動交際慢慢轉變為主動交際,引導學生在交際中實現知識傳遞和內化。茶文化以茶會友、以茶待客、以茶謀事等功能,讓學生更好地感受到交際活動對提高其英語口語水平所產生的價值,進而有效提高學生口語交際意愿。交際意愿的提高,又反過來推動學生更積極地參與教學活動,由此形成良性循環。學生對茶文化英語口語教學效果滿意度高,教師亦對茶文化的積極作用認可度高。目前,高職英語口語課堂教學通過文化媒介來提高學生交際意愿的實驗研究鮮少,本研究希望可以為高職英語口語教學實踐研究提供全新的研究視角,為推動高職英語教育改革提供參考。