別讓法律風險成上門服務“攔路虎”

2018-09-12 03:42:48徐青松

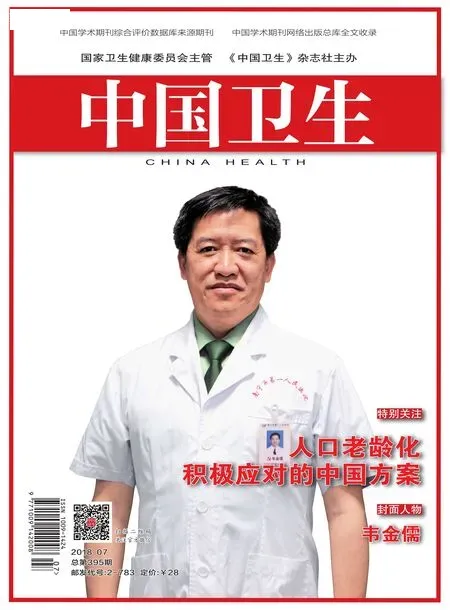

中國衛生

2018年7期

文/徐青松 楊 芳

當前,家庭醫生簽約服務正在各地如火如荼地開展,在給居民帶來方便、實惠的同時,也引發了一些爭議。其中,家庭醫生該不該提供上門服務、上門服務應該框定在什么范圍之內,幾乎成為所有基層醫生的疑問。本文從法律角度,為家庭醫生上門服務提供一些思路和解法。

法律困惑如影隨現

對于部分簽約居民而言,最大的期待是打個電話家庭醫生就能到家里來看病。但現實中,伴隨而來的法律風險成為上門服務的“攔路虎”。

執業主體資質的合法性存疑。《執業醫師法》第14條規定,醫師經注冊后,可以在醫療、預防、保健機構中按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業,從事相應的醫療、預防、保健業務。《護士執業注冊管理辦法》第2條規定,護士經執業注冊取得《護士執業證書》后,方可按照注冊的執業地點從事護理工作。然而,上門服務顧名思義是指在患者的家中開展診療行為,顯然與醫師、護士注冊的執業地點(即醫療、預防、保健機構)不一致。可見,有必要從法律上對提供上門服務的醫護人員予以保障。

服務內容的確定受限。雖然目前各類文件中均提出“家庭醫生提供上門醫療服務”,但并沒有對上門醫療服務的內容進行明確界定。尤其是注射、抽血等對醫療環境有較高要求的項目是否屬于上門服務并無明確說明,更缺乏對上門醫療服務的安全規范條例。雖然《院前醫療急救管理辦法》為家庭急救的合法性進行了解釋,但除急救外,家庭醫生對上門普通診療活動仍顧慮重重,通常只敢做一些簡單的咨詢或檢查,不愿開具處方、做相對復雜的治療,就連打針換藥也會盡量避免。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

中華養生保健(2020年7期)2020-11-16 01:14:02

家庭醫學(下半月)(2019年9期)2019-10-12 08:04:18

今日農業(2019年14期)2019-09-18 01:21:54

今日農業(2019年12期)2019-08-15 00:56:32

經濟技術協作信息(2018年20期)2019-01-19 02:56:26

今日農業(2019年10期)2019-01-04 04:28:15

今日農業(2019年15期)2019-01-03 12:11:33

今日農業(2019年16期)2019-01-03 11:39:20

商周刊(2017年9期)2017-08-22 02:57:56

中國衛生(2016年2期)2016-11-12 13:22:32