胸痛中心標準化流程在急性ST段抬高型 心肌梗死患者救治中的建設

鮑克娜,黃蔚萍,任冬梅,彭利芳,朱 芳,樊 潔

急性ST段抬高型心肌梗死(ST_segment elevationmyocardial infarction,STEMI)是心內科的急癥之一,病死率高[1],占急診患者的5%~30%[2]。它危險性大,治療時間依賴性強[3]。當前國內外指南均將直接經皮冠狀動脈介入(percutaneous coronary intervention,PCI)作STEMI患者再灌注治療的首選策略[4],而PCI的治療效果顯著依賴于時間[5,6],患者越早接受治療,其救治成功率越高且預后效果越好。使患者到達急診科大門至球囊擴張(D_to_B)時間控制在90min以內作為質量控制標準[7]。當前胸痛診治流程存在諸多問題如就診延誤、診治不規范、聯診制和轉院制度不完善等。為實現D_to_B時間達標,在最短時間內挽救瀕臨死亡的心肌,標準化流程的建設及完善尤為重要。本文對近年來標準化流程建設前后期STEMI患者的D_to_B時間進行回顧性分析。

1 資料與方法

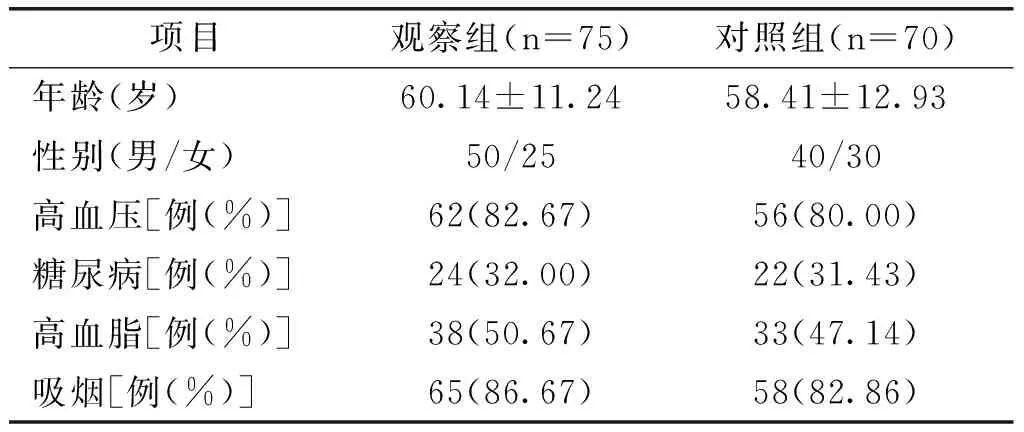

1.1 一般資料:入選2016年7月至2017年6月經本院胸痛中心入院、發病12h內行PCI的STEMI患者145例,STEMI診斷符合2010年中國《急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)診斷和治療指南》[8]。將胸痛中心標準化流程建設前期即試運行階段(2016年7月~12月)收治的STEMI患者設為對照組(n=70),其中男40例,女30例,年齡45~72歲,平均(58.41±12.93)歲。標準化流程建設后期即流程完善階段(2017年1月~6月)收治的STEMI患者作為觀察組(n=75),其中男50例,女25例,年齡47~73歲,平均(60.14±11.24)歲。入選標準:(1)臨床具有持續30min以上的胸痛或胸悶癥狀;(2)心電圖至少有兩個相鄰導聯ST段抬高超過0.1mV;(3)發病至就診時間在12h內,符合急診PCI指征。排除標準:(1)血流動力學不穩定或已使用呼吸機及心肺復蘇者;(2)PCI未成功開通血管的患者。兩組患者在年齡、性別、冠心病患病危險因素等方面,比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組患者基線資料比較

1.2 方法:

1.2.1 對照組患者救治流程:在胸痛中心標準化建設前期行常規急診入院診治流程,所有患者由于急性胸痛進入醫院胸痛中心就診,由首診醫師負責完成接診,檢測患者心電圖及心肌生化標志物指標,對于疑似STEMI患者召集心內科專家會診,確診后,簽署PCI手術知情同意書,患者快速送入導管室完成PCI手術[9]。

1.2.2 觀察組患者救治流程:觀察組患者應用胸痛中心標準化流程進行診治。具體標準化流程如下:(1)胸痛中心委員會成立組織機構,制定管理制度及運行機制。(2)啟用云平臺數據庫,錄入全部急性胸痛患者數據,建立數據核查和管理制度。(3)建立急性胸痛診療院內綠色通道:標識與指引;時間統一與時間管理方案;急性胸痛快速診療機制;ACS評估流程;STEMI再灌注流程(ST段改變);全員培訓。(4)與120合作實現院前與院內救治的無縫連接。(5)與基層醫院合作實施統一的救治方案:醫院與各基層醫院簽署合作協議;實行統一的再灌注流程圖、聯絡機制與轉診預案;進行培訓及考核機制。(6)對社區人群進行教育,提高急救意識。(7)建立持續改進機制,評估改進效果。自行來院的急診病例接診后,無需掛號先行心電圖,確診為STEMI后,通知心內科醫師術前準備,啟動導管室,急診直接將患者快速送入導管室完成PCI手術;轉院或120呼叫中心接診病例,由120醫生接觸患者后在救護車上進行心電圖采集,心電圖提示STEMI,患者及家屬有意愿介入治療,120醫生通過嘉定區中心醫院胸痛中心微信平臺上傳心電圖,我院介入組當班醫生通過微信平臺確認診斷,啟動導管室,120護送來院直接進入導管室。院內各節點時間控制要求:心電圖采集時間≤10min,呼叫會診且介入組醫生完成會診時間≤10min,與家屬談話并簽署同意書時間≤10min,導管室準備及患者轉運至導管室時間≤20min(包括白天盡快結束正在進行的常規介入手術,避免手術占臺,或非工作時間介入團隊趕到導管室的時間)。導管室實行全年24h開放。

1.3 觀察指標:(1)統計兩組患者的院內死亡率;(2)進門至導管室時間:指從患者進入醫院大門到入導管室的時間;(3)D_to_B(door to balloon)時間:指從患者進入醫院大門到介入醫生使用球囊導管擴張梗死相關血管或使用抽吸導管進行血栓抽吸的時間;(4)D_to_B時間達標率:達標率指所有PCI患者D_to_B時間<90min的比例,國際標準是要求達標率75%以上;(5)首份心電圖采集時間;(6)肌鈣蛋白獲得時間。

2 結果

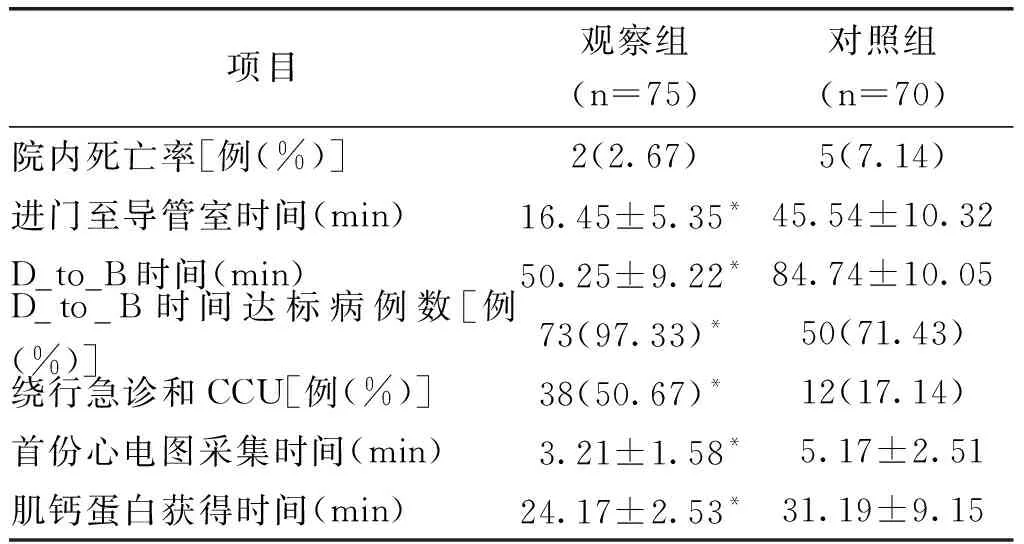

兩組患者院內死亡率及觀察時間比較:見表2。

表2 兩組患者院內死亡率及觀察時間比較

注:與對照組比較*P<0.05

3 討論

STEMI患者的治療關鍵,在于迅速介入治療或溶栓治療,恢復心肌的血供。目前醫療技術已不是難題,而難題在于讓患者盡快得到再灌注治療[10]。2014年中國急性心肌梗死注冊研究部分結果表明[11,12],我國AMI中有73.5%為STEMI患者,其中42.6%接受急診PCI冶療,平均D2B時間112min,與美國相比差距明顯(急診PCI率85%,平均D2B時間64.5min)。提高急診PCI率、控制D2B時間、首次醫療接觸到球囊擴張(first medical contact to balloon,FMC2B)時間是我國STEMI救治的首要努力方向。

STEMI因其心電圖具有典型變化能更容易地早期識別、及早處理。目前中、美及歐洲的STEMI診治指南均推薦在有條件的醫院盡早對STEMI患者進行急診冠狀動脈介入治療,對于那些首診無直接PCI能力醫院的STEMI患者,若能在120min內轉運至有直接PCI能力的醫院,則推薦轉運PCI或溶栓后補救PCI。研究表明,急診PCI若從進醫院大口至球囊擴張能在90min內完成,或是FMC2B在120min內完成,則能改善患者預后,降低死亡率,降低住院費用。美國通過成立胸痛中心(society of chest pain centers,SCPC)來規范醫院的胸痛診治流程,提高了診治效率,使得美國AMI的死亡率下降。我國冠狀動脈介入技術進步較快,但具有急診PCI能力的主要是Ⅲ級醫院,并且各地區間救治能力存在差異,區域內的醫院之間缺乏協調聯動能力,患者及家屬對于STEMI的認識不足,使得我國的急診PCI率較低,平均D2B時間亦較延遲,AMI的死亡率并未有明顯下降。

胸痛中心標準化流程建設的初期及后期,患者院內死亡率降低,但兩組對比結果的差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組首份心電圖采集時間明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這一結果與Sadrnia等[13]和張健等[3]的研究結果一致。入門球囊擴張時間觀察組短于對照組(P<0.01)。

本研究發現,胸痛中心標準化流程建設對STEM1患者診療時間有明顯的影響。通過對75例STEM1患者的調查發現,胸痛中心標準化流程建設使得STEM1診療時間顯著縮短,這是因為胸痛中心標準化流程對胸痛患者進行快速的分類、危險分層和準確的評估,最大程度減少患者的治療延誤。胸痛中心標準化流程通過程序化的通道,做到了:(1)最大程度上降低AMI患者的病死率和并發癥發生率;(2)最大程度防止非ST段抬高AMI患者發展成為ST段抬高AMI;(3)胸痛中心標準化流程為所有胸痛患者提供低費用、高效益地徹底評估,以避免誤診和漏診。因此,胸痛中心標準化流程的主要任務集中在“生命綠色通道”上,即快速、準確診斷和治療急性冠狀動脈綜合征患者。

綜上所述,胸痛中心標準化流程的建設有效縮短了STEMI患者的救治時間,提高了直接PCI的比例以及PCI的成功率,值得在臨床中進一步推廣。胸痛中心標準化流程要在實踐中持續改進,結合臨床實際情況改進和優化才能簡化環節,盡可能提高救治效率。多學科協作交叉融合才能挖掘潛力,加快診療進程。還要加強社區人群教育、基層醫院培訓、建立區域協同救治網絡等,必須依靠患者本人、家庭、社會醫療體系、院前救治、院內規范化救治流程來降低STEMI的死亡率,縮短血運重建時間,改善預后。