新型社交媒體工具在心力衰竭患者醫養護 體系中的應用研究

方紅薇,王 酈,王亞杰

心力衰竭是各類心臟疾病的終末階段[1],也是常見的慢性病之一。社交媒體也稱為社會化媒體、社會性媒體,指允許人們撰寫、分享、評價、討論、相互溝通的網站和技術,社交媒體具有覆蓋廣,傳播快的特點[2]。清波社區衛生服務中心的心力衰竭患者在醫養護一體化智慧醫療服務的前提下,增加微信平臺對慢性心力衰竭的管理,經1年跟蹤隨訪后,結果報道如下:

1 資料與方法

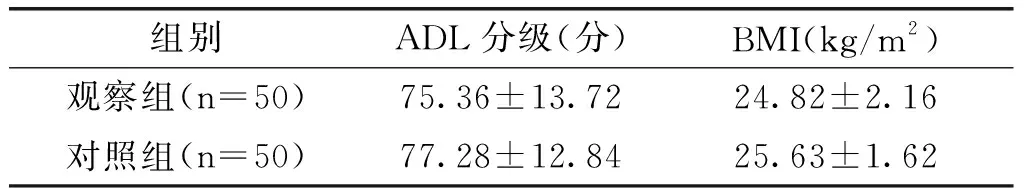

1.1 一般資料:選取2016年12月至2017年12月清波社區衛生服務中心收治的患者100例。已經自愿參與到家庭型醫養護體系中的心力衰竭患者,在其自愿參與的前提下,經過醫學倫理委員會同意、患者簽訂知情同意書后,按照是否擁有移動智能手機、電腦或者平板電腦分成觀察組(擁有移動智能手機、電腦或者平板電腦)和對照組(沒有移動智能手機、電腦或者平板電腦),各50例。排除標準:精神障礙,通過訓練但無法使用微信等新型社交媒體者。觀察組:男26例,女24例;年齡39~78歲;平均(60.92±10.73)歲;文化程度:高中及以上16例,初中14例,小學14例,文盲6例。對照組:男22例,女28例;年齡43~80歲,平均(63.72±9.54)歲;文化程度:高中及以上12例,初中14例,小學16例,文盲8例。兩組患者在年齡、日常生活行動能力(ADL)分級、身體重量(BMI)比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者一般資料的比較

1.2 新型社交媒體工具在醫養護體系的干預:對照組:常規分發健康手冊、報紙等進行慢性心力衰竭患者進行管理,定期開展效果評價。健康手冊、報紙涵蓋內容包括:心力衰竭的癥狀、誘因、飲食、活動注意事項、治療方法、用藥知識等。觀察組:患者在智慧醫療平臺下,在對照組的基礎上增加微信平臺的健康管理。由2名醫生、4名護士組成社交媒體工具(微信平臺)管理小組,在患者手機上安裝微信軟件,并將患者拉入微信平臺管理群。管理群的護士負責每周上傳一次心力衰竭護理知識,內容包括心力衰竭的癥狀、誘因、飲食、活動注意事項、治療方法、用藥知識等。形式多種多樣,包括文檔、圖片、音頻、視頻等,患者在閱讀后回復:收到。有疑問及問題時鼓勵患者及時提出,由管理群里的醫生負責回復。

1.3 評價方法:通過1年的跟蹤隨訪,在上門隨訪100例患者時通過發放紙質明尼蘇達心力衰竭生活質量量表比較2組患者得分、死亡人數、再住院人數。

2 結果

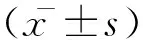

兩組患者1年后死亡人數比較差異無統計學意義(χ2=0.18,P>0.05),1年前心力衰竭得分比較接近,差異無統計學意義(P>0.05),1年后觀察組心力衰竭得分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。1年隨訪資料兩組累及再次入院人數比較,觀察組顯著低于對照組,差異有統計學意義(χ2=7.86,P<0.05)。

表2 兩組患者死亡人數、心力衰竭得分及再入院人數的對比

注:與對照組比較*P<0.05

3 討論

根據流行病學資料估計,全球心力衰竭患者達2250萬,且每年以200萬人次遞增[4]。我國心力衰竭患病率為0.9%,成年人中約400萬的心力衰竭患者[5]。心力衰竭患者通常反復住院,且死因也是多種多樣,通過表1可知,跟蹤隨訪1年后,觀察組死亡率雖小于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05),本研究表明,通過使用新型社交媒體工具即微信群對心力衰竭患者進行管理,并不能直接降低心力衰竭患者死亡率。

有關研究表明,患者的行為和態度受醫務人員的指導內容影響[6],慢性病的健康管理時間跨度大、涉及領域廣,傳統醫療模式受限于時間和空間,不能為慢性病患者提供高質量的健康管理[3],因此通過微信群的建立,消除了對時間及空間的局限性:(1)微信使用在現實人群中普及率高,做到及時方便;(2)建立微信群后強調患者自主學習,主動參與,提高患者主動管理疾病的意識;(3)微信群對心力衰竭患者健康管理形式發生了改變,配合圖片、視頻等更生動活潑、更多樣化,使患者更易于理解和接受。總之,微信群的建立管理改變了常規護理對心力衰竭患者健康管理知識停留在被動的接受上。本文跟蹤隨訪1年后,觀察組心力衰竭平均得分高于對照組,且差異有統計學意義(P<0.05),觀察組平均再住院率低于對照組,且差異有統計學意義(P<0.05),說明使用新型社交媒體工具即微信群對心力衰竭患者的健康管理有積極意義。

在醫養護一體化智慧醫療服務的應用中,根據患者不同需求,因地制宜地提供可及、連續、綜合、有效、個性化的醫療、養老、護理一體化的健康服務新模式,通過新型媒體工具即微信群的應用,可促進心力衰竭患者的健康管理并降低患者的再次入院率,從而一定程度上提高心力衰竭患者的生活質量。本文在研究中發現心力衰竭患者再次入院率與其服藥依從性的相關性很密切,有待進一步研究探討。