衍生金融工具公允價值計量與公司業(yè)績

趙艷平 田鑫

【摘 要】 選用證監(jiān)會行業(yè)分類下貨幣金融服務中的16家上市商業(yè)銀行2011—2016年的季度數(shù)據(jù),共計384個樣本,實證分析了衍生金融工具公允價值計量對商業(yè)銀行當期及未來業(yè)績產(chǎn)生的影響。結(jié)果顯示,衍生工具公允價值計量僅對企業(yè)當期業(yè)績表現(xiàn)出較強的相關(guān)性,但提升幅度顯著低于其在成熟市場中的表現(xiàn)。對企業(yè)未來業(yè)績的影響存在微弱的負面影響,原因與公允價值計量特性和商業(yè)銀行利用衍生工具的行為與動機有關(guān)。據(jù)此結(jié)論,從完善衍生品市場、豐富衍生品種類、加強對銀行業(yè)的內(nèi)外部監(jiān)管等方面為更好地發(fā)揮衍生品公允價值計量的積極影響提出對策建議。

【關(guān)鍵詞】 衍生金融工具; 公允價值; 企業(yè)業(yè)績; 未來業(yè)績

【中圖分類號】 F832.33 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2018)13-0082-05

一、引言

伴隨國際金融市場的開放與發(fā)展,外資金融機構(gòu)帶著技術(shù)成熟、形式多樣的金融衍生品涌入新興經(jīng)濟體金融市場,金融工具日益多樣化、復雜化,成為公司投資理財、規(guī)避風險、籌集資金的重要手段。基于完美金融市場假設(shè)的經(jīng)典MM定理[1]認為利用衍生工具對沖風險無法增加企業(yè)價值,但是許多以現(xiàn)實金融市場為研究對象的實證分析表明,企業(yè)能夠利用金融衍生工具達到規(guī)避風險、增加企業(yè)價值的目的[2]。已有學者對企業(yè)使用衍生品的后果進行的研究表明,當銀行利用衍生工具使投資組合多元化來規(guī)避風險時,會降低企業(yè)對風險的厭惡,使其更易于從事風險活動,增加企業(yè)面臨的額外風險,從而與之前規(guī)避的風險產(chǎn)生抵消作用[3]。但是,Clark et al.[4]通過對潛在期權(quán)交易流動性、宏觀經(jīng)濟因素以及表外衍生品的多步驟研究發(fā)現(xiàn),不論是否使用金融衍生品,對未來績效均沒有顯著的影響。

中國金融業(yè)的發(fā)展在2008年金融危機中受到了巨大影響,而商業(yè)銀行等金融機構(gòu)作為衍生品市場的主要參與者,因避險或業(yè)務需求廣泛使用衍生金融工具受到人們的質(zhì)疑,許多投資者認為利用衍生工具無法達到套期保值、規(guī)避風險的目的,是充滿投機的危險行為。但是,尚無文獻對中國企業(yè)使用金融衍生品的長期影響進行分析,這可能與中國衍生品交易市場起步晚,市場運行和監(jiān)管體制不健全有關(guān),從而無法為我國企業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展提供有效的對策建議。

鑒于此,本文選用證監(jiān)會行業(yè)分類下貨幣金融服務中的16家上市商業(yè)銀行作為研究對象。第一,建立面板模型實證分析了衍生金融工具公允價值計量對商業(yè)銀行當期及未來業(yè)績的影響。第二,中國自2007年引入公允價值對衍生金融工具進行披露后,金融衍生品的名義價值和公允價值在公司的財務報表中予以披露,相關(guān)的數(shù)據(jù)可得性提高。因而,本文采用期末衍生金融資產(chǎn)公允價值表示其規(guī)模。第三,本文從長期視角出發(fā),分析銀行是否會因前期風險的轉(zhuǎn)移而改變應對風險的行為,檢驗了衍生工具公允價值計量對銀行未來業(yè)績的影響,對上市銀行合理利用衍生金融工具,提升企業(yè)業(yè)績具有重要意義,同時為企業(yè)決策和部門監(jiān)管提出了對策建議,也為促進衍生品市場健康、穩(wěn)步發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

二、文獻回顧

使用公允價值對金融衍生品進行計量因具備許多優(yōu)點而被學者們認可。一方面,公允價值所核算的收益價值相關(guān)性顯著高于歷史成本核算下收益的價值相關(guān)性,并且對公允價值信息的披露能夠為投資者提供決策有用的信息[5];另一方面,公允價值有助于解釋股票價格的變化,比金融衍生品的名義數(shù)量更具說服力[6]。另外,也有許多研究分析了運用公允價值對金融衍生品進行計量的弊端,認為公允價值及解除金融市場的管制是金融危機產(chǎn)生的重要原因,當金融危機發(fā)生時,會惡化危機所帶來的后果[7];另一些學者認為金融衍生品按照公允價值衡量,將會增加企業(yè)的成本和損失,降低信息可靠度,使個體投資者無法根據(jù)過去的收益或損失估計未來的收益,對于銀行股東而言也會降低金融報表的透明度并產(chǎn)生信息不對稱的后果[8]。

當前,越來越多的企業(yè)為規(guī)避風險而使用金融衍生品交易,雖然基于嚴格市場假說的MM定理[1]認為對沖風險無法增加企業(yè)價值,但許多研究放松了MM理論的假設(shè)條件,認為企業(yè)一方面可以通過減少預期稅收或財務困境成本,增加稅盾效應和借債能力、避免投資不足等方式增加企業(yè)價值;另一方面可以利用衍生品進行套期保值進而降低企業(yè)經(jīng)營與管理風險,達到增加企業(yè)價值的目的[2]。但也有學者的研究持不同觀點,認為公司持有金融衍生品及其組合會對企業(yè)價值產(chǎn)生負面影響[9]。

國內(nèi)針對公允價值理論的研究,在較早時期已有學者進行了探索,但是針對衍生品公允價值計量及相關(guān)性的研究起步較晚,且結(jié)果各異。首先,劉宇等[10]以美國財險上市公司為研究對象的研究表明,由于投資者對上市公司使用衍生品的行為不認可,使該行為提升了企業(yè)經(jīng)營業(yè)績,但未能提升企業(yè)價值。段軍山等[11]以中國銀行業(yè)的數(shù)據(jù)為研究對象得出了相反的結(jié)論,認為由于中國衍生品市場發(fā)展不成熟,避險成本高,從而產(chǎn)生了不利于業(yè)績的作用,但同時也會降低收入波動性,提升公司價值。第二,斯文[12]的研究結(jié)果表明,衍生產(chǎn)品的使用能夠規(guī)避風險,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),從而對企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生正向的影響。第三,陳煒等[13]認為使用衍生金融產(chǎn)品的負面影響大于正面影響,因而無法提升企業(yè)業(yè)績。

三、數(shù)據(jù)選擇與研究設(shè)計

(一)樣本數(shù)據(jù)

基于Wind數(shù)據(jù)庫和巨潮資訊網(wǎng)的數(shù)據(jù),考慮到樣本的時間長度與面板數(shù)據(jù)的完整性,本文按照以下方法對源數(shù)據(jù)進行了處理:(1)剔除變量值未予披露的企業(yè);(2)剔除 ST、*ST等有退市風險警示的公司;(3)為了消除異常值的影響,運用Winsorize方法對上下1%的極端值進行了處理。最終,本文選取2011—2016年16家商業(yè)銀行①的季度數(shù)據(jù)作為研究對象,共384個樣本。

(二)變量定義

根據(jù)前述學者對衍生品使用對公司業(yè)績的影響的文獻,并結(jié)合銀行業(yè)的特點,本文將選取的變量分為三類:表示公司業(yè)績的變量、表示衍生工具的變量、影響企業(yè)業(yè)績的其他變量。具體的變量定義如表1。

1.被解釋變量:銀行業(yè)績。本文從“權(quán)益價值觀”的角度出發(fā),選取了具有代表性的每股凈收益(EPS)作為衡量商業(yè)銀行業(yè)績的代理變量,該指標是既能測定上市公司投資價值,也能表示企業(yè)獲利能力的綜合指標。

2.解釋變量:衍生工具。由于中國衍生品市場起步較晚且信息披露的不規(guī)范,早期針對衍生品的實證研究多采用虛擬變量來表示企業(yè)行為,而無法度量影響的規(guī)模。自中國2007年開始應用公允價值對衍生工具進行披露后,金融衍生品的名義價值和公允價值在公司的財務報表中予以披露,相關(guān)的數(shù)據(jù)信息可得性提高。Venkatachalam[6]的研究發(fā)現(xiàn),衍生品公允價值數(shù)額對股票價格有較好的解釋能力。由于銀行業(yè)的行業(yè)與產(chǎn)品特點以及公允價值計量的“順周期”效應,與其他行業(yè)相比,公允價值計量對其產(chǎn)生的影響更加明顯。綜上,本文用期末衍生金融資產(chǎn)公允價值的自然對數(shù)表示其規(guī)模。

3.控制變量。為了提升模型的準確性,本文在模型中加入會對企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生影響的其他的因素。具體包括:(1)企業(yè)規(guī)模,用期末營業(yè)總收入的對數(shù)表示。通常銀行規(guī)模越大、收入越多,表明其融資渠道多樣,抗風險能力強,因此預計符號為正。(2)財務杠桿,用資產(chǎn)負債率表示。適度的負債有利于銀行發(fā)揮債務稅盾的作用而使企業(yè)價值得以提升,但是過高的負債比例會使銀行面臨財務困境的可能性增加,由于銀行業(yè)的特殊性,雖然其負債水平顯著高于其他行業(yè),但負債也是構(gòu)成其收入的主要來源,因而其對銀行業(yè)績的影響方向難以確定。(3)投資機會,用資本性支出與資產(chǎn)總額之比表示。銀行的價值依賴于公司的成長性和未來的投資機會,該值越高表明銀行具有較高的發(fā)展空間和成長前景,因而符號為正。(4)行業(yè)風險,用不良貸款率來表示。存貸款利差一直是銀行的主要收入來源,因而貸款的質(zhì)量是影響業(yè)績的重要因素,該指標越高,表明商業(yè)銀行面臨更高的違約風險,預計符號為負。(5)治理結(jié)構(gòu),用第一大股東持股比例表示。大股東權(quán)力的集中一方面減少了與管理者的沖突,另一方面也容易降低管理者的主動性。因而該指標對企業(yè)業(yè)績的影響呈現(xiàn)較為復雜的關(guān)系,符號難以確定。

(三)模型設(shè)定

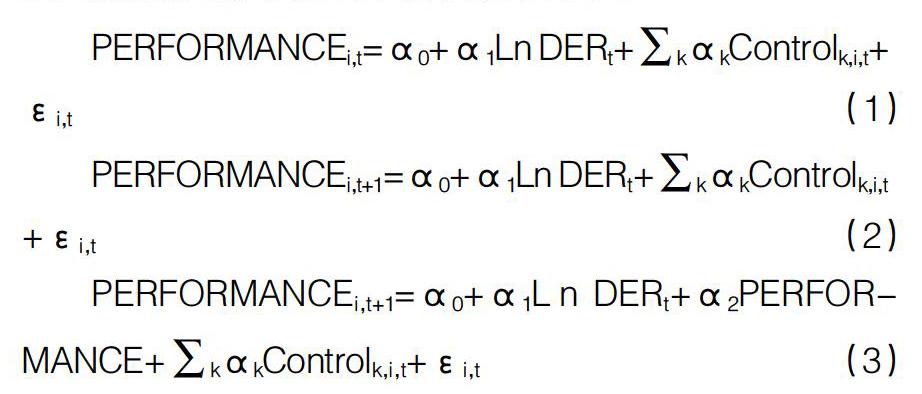

為驗證提出的假設(shè),本文借鑒王化成等[14]對上市公司當期以及未來業(yè)績影響的模型設(shè)定形式,建立多元回歸模型,實證分析金融衍生工具公允價值計量對銀行當期及未來業(yè)績的影響。具體方程形式表示如下:

其中,PERFORMANCEi,t和PERFORMANCEi,t+1表示第i家公司第t期和第t+1期的公司業(yè)績;Ln DER表示衍生工具的使用規(guī)模;Control為控制變量。模型的估計根據(jù)Wald檢驗和Hausman檢驗選取的最佳估計形式來確定。

四、實證分析

(一)描述性統(tǒng)計

根據(jù)表2,在2011—2016年間,被解釋變量EPS的均值為0.839元/股,標準差為0.511,并且公司規(guī)模、投資機會、不良貸款率、股權(quán)結(jié)構(gòu)等變量也存在較大差別,這是由于所選樣本中既包含大型國有銀行,也有股份制商業(yè)銀行,體現(xiàn)出了樣本的廣泛性,也有助于研究結(jié)果的普遍性。衡量衍生工具規(guī)模的變量Ln DER標準差達到2.02,顯現(xiàn)出不同銀行使用衍生工具的規(guī)模差異。總體在22.99—26.57間波動體,表明銀行機構(gòu)對使用衍生品的偏好具有一定相似性。財務杠桿的均值在93.75%,樣本總體的變動范圍在92.59%~94.73%之間,數(shù)值均在較大的水平上,這與銀行業(yè)的高負債特征密切相關(guān)。

(二)相關(guān)性分析

為了對相關(guān)變量間的關(guān)系有初步的理解,并確定變量的選擇是否存在嚴重的共線性問題,做Pearson相關(guān)系數(shù)進行分析,如表3所示。變量間存在顯著的相關(guān)性,控制變量與解釋變量間的相關(guān)系數(shù)顯著小于0.8,即認為變量間不存在嚴重的多重共線性,變量選擇具有合理性。但是,Pearson相關(guān)關(guān)系數(shù)檢驗,只是變量間的兩兩關(guān)系,要想考察對被解釋變量的影響,還需構(gòu)建多元回歸模型進行全面分析。

(三)模型選擇及結(jié)果分析

如表4回歸結(jié)果所示,Wald檢驗均拒絕原假設(shè),表明個體的截距項存在顯著差異,此時采用固定效應模型顯著優(yōu)于混合面板回歸模型;Hausman檢驗同樣拒絕原假設(shè),表明無法滿足“μi,t和Xi,t不相關(guān)”的假設(shè),此時隨機效應的估計結(jié)果是有偏的,而固定效應的估計結(jié)果仍然有效;在此基礎(chǔ)上進一步運用Wald檢驗對模型中時間效應顯著性進行檢驗,結(jié)果顯示模型2和模型3均顯示有限制的時間效應,為保持研究的可比性,加入時間虛擬變量對時間的影響進行控制。

從中國商業(yè)銀行衍生工具使用和當期業(yè)績的關(guān)系來看,結(jié)果表明:

1.EPS作為企業(yè)績效的代理變量時,衍生工具期末公允價值的相對規(guī)模在10%的水平顯著。這表明在控制其余經(jīng)濟指標的基礎(chǔ)上,衍生工具公允價值的變動會對每股凈收益產(chǎn)生3.8%的提升作用,這一結(jié)果為衍生工具公允價值計量的有用性提供了依據(jù)。

從影響方向上看,該結(jié)果與段軍山等[11]對中國上市銀行利用衍生工具,以及Allayannis et al.[15]針對美國非金融公司樣本,Carter et al.[16]以航空公司套期保值企業(yè)為樣本的研究結(jié)果一致。這表明:盡管所選樣本的行業(yè)、市場化程度、宏觀經(jīng)濟背景不同,但是在統(tǒng)計意義上對業(yè)績積極的影響均已被證實,表明銀行通過利用衍生工具,能夠降低股票價格的波動性,合理規(guī)避風險,也有利于為銀行增加債務發(fā)揮稅盾效應,使銀行價值得以提升。

從提升幅度來看,本文的研究表明衍生工具公允價值對每股凈收益有3.8%的提升作用,與段軍山等[11]同樣針對商業(yè)銀行的研究中對EPS產(chǎn)生5.61%的溢價較為接近。但是顯著小于劉宇等[10]對美國財險公司研究結(jié)果16.11%~30.58%的提升效應,以及Allayannis et al.[15]9.9%~18.9%和Carter[16]12%~16%的積極作用。這可能是由于,一方面中國衍生品市場的發(fā)達程度與美國金融市場相比仍有差距,金融創(chuàng)新帶來價值提高的同時伴隨著較高的風險,從而產(chǎn)生了抵消作用;另一方面,由于金融危機后,投資者增加了對衍生品的高風險、高收益特性的認識,從而采取了更加審慎的態(tài)度。

控制變量結(jié)果分析:(1)銀行規(guī)模與銀行業(yè)績顯著正相關(guān),表明規(guī)模大的銀行,能夠更加有效地整合資源,憑借規(guī)模優(yōu)勢設(shè)立更多網(wǎng)點,開展種類多樣的業(yè)務,提升銀行業(yè)績。(2)資產(chǎn)負債率與銀行業(yè)績在1%的顯著性水平顯著正相關(guān)。表明客戶存款作為其負債的主要組成部分,也是其收入提升的重要來源。(3)投資機會與銀行業(yè)績顯著正相關(guān),表明銀行有較多的投資機會更易于為投資者們認可,有利于企業(yè)成長。(4)不良貸款率與銀行業(yè)績顯著負相關(guān),表明質(zhì)量較差的貸款,會增加銀行面臨的風險,并對銀行的經(jīng)營和獲利能力的持續(xù)性產(chǎn)生不利影響。(5)第一大股東持股比例與業(yè)績顯著負相關(guān),表明了股權(quán)集中程度越大對銀行業(yè)績產(chǎn)生了不利的影響,這可能是由于股權(quán)的高度集中更容易出現(xiàn)“獨裁專斷”的局面,并且很多銀行的第一大股東是國有股,股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化改革的活動難以展開,不利于公司經(jīng)營效率的提升。當期業(yè)績影響模型的R2大于0.6,表明模型整體擬合效果較好,且變量的系數(shù)均顯著,表明對企業(yè)業(yè)績的解釋性較強。

2.為了驗證銀行使用衍生工具對企業(yè)未來業(yè)績的影響,進一步對銀行衍生工具期末公允價值和銀行未來績效進行分析,當采用模型2的設(shè)計形式時,衍生工具公允價值每變動一個單位,對未來EPS產(chǎn)生了1.2%的負面作用。模型3同樣對未來企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生了并不顯著的負向影響。與對本期績效的影響相比,數(shù)值均較小且未表現(xiàn)出顯著相關(guān)。

兩種形式的模型結(jié)果均表明衍生工具的使用對公司未來業(yè)績存在不顯著的負面影響,可以理解為衍生工具公允價值計量對業(yè)績積極影響的程度在逐漸減弱甚至發(fā)生反向變化。這一方面體現(xiàn)出利用公允價值對衍生工具進行計量所體現(xiàn)出的價值相關(guān)性只在當期較為顯著,另一方面這與銀行利用衍生工具的動機與行為密切相關(guān),當銀行利用衍生品規(guī)避了部分風險時,會傾向于從事更高風險的活動,從而增加貸款供給,并且減少了對借款人的監(jiān)督,從而增加銀行風險,對業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

五、結(jié)論與建議

本文利用16家上市商業(yè)銀行2011—2016年季度均衡面板數(shù)據(jù),建立了包含時間影響的固定效應模型,考察衍生工具的使用與公司當期及未來業(yè)績之間的關(guān)系。主要結(jié)論有:第一,運用公允價值計量衍生工具會對當期業(yè)績產(chǎn)生顯著的積極影響,為公允價值相關(guān)性和衍生金融工具的積極作用提供了實證依據(jù)。第二,當考慮對未來業(yè)績的影響時,兩種模型設(shè)置形式的結(jié)果一致,當被解釋變量為EPSt+1時,衍生工具對其產(chǎn)生了1.2%的消極相應;當在模型中加入EPSt做解釋變量時,對EPSt+1產(chǎn)生了1.7%的負面作用;這一方面體現(xiàn)出利用公允價值對衍生工具進行計量所體現(xiàn)出的價值相關(guān)性只在當期較為顯著,另一方面體現(xiàn)出利用金融衍生工具對銀行的長期影響與其利用衍生工具的動機與行為密切相關(guān)。

本文的研究表明利用公允價值計量衍生金融工具對企業(yè)規(guī)避風險,提升企業(yè)業(yè)績有積極的作用。基于此,提出如下三點建議:

第一,不斷完善中國金融衍生品市場體系。中國的衍生品市場的發(fā)展相較于發(fā)達國家而言,仍有待進步,衍生品市場的參與者應繼續(xù)進行金融創(chuàng)新,完善豐富衍生品的種類,充分發(fā)揮衍生金融工具的積極作用,以期為企業(yè)規(guī)避風險提供多樣化的選擇,同時促進中國金融市場的發(fā)展。

第二,對于銀行而言,要完善內(nèi)部監(jiān)管和風險預警。一方面,既要樹立風險管理意識,避免盲目投資,要定期披露衍生品持倉規(guī)模、盈虧情況,并評估利用衍生品規(guī)避風險效果,減少額外風險與衍生品規(guī)避風險的抵消效應。另一方面,要增強對衍生品市場風險應對能力,提早設(shè)立風險識別與應對措施,避免局部風險的擴散與蔓延。

第三,對于監(jiān)管機構(gòu)而言,既要對衍生品市場的發(fā)展進程和參與者的交易動機及交易行為進行合理監(jiān)督,發(fā)展行業(yè)自律模式的監(jiān)管體制,也要根據(jù)交易市場中暴露的風險及時調(diào)整風險控制機制和應對措施,避免金融危機的出現(xiàn)。

【參考文獻】

[1] MODIGLIANI F,et al.The cost of capital,corporation finance and the theory of investment[J].The American Economic Review,1958,48(3):261-297.

[2] BARTRAM S M,et al.The effects of derivatives on firm risk and value[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2011,46(4):967-999.

[3] INSTEFJORD N.Risk and hedging:do credit derivatives increase bank risk?[J].Journal of Banking & Finance,2005,29(2):333-345.

[4] CLARK J A,et al.Bank risk,implied volatility and bank derivative use:implications for future performance[J/OL].Available at SSRN:https://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=1086044.

[5] LOURENCO I,CURTO J D.The value relevance of investment property fair values[J/OL]. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=1301683.

[6] VENKATACHALAM M. Value-relevance of banks' derivatives disclosures[J].Journal of Accounting and Economics,1996,22(1):327-355.

[7] LAUX C,et al.Did fair-value accounting contribute to the financial crisis?[J].The Journal of Economic Perspectives,2010,24(1):93-118.

[8] BALL R S,et al.Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements:a test of the confirmation hypothesis[J].Journal of Accounting and Economics,2012,53(1):136-166.

[9] FAUVER L A,et al.Derivative usage and firm value: the influence of agency costs and monitoring problems[J].Journal of Corporate Finance,2010,16(5):719-735.

[10] 劉宇,葉德磊.美國財險公司衍生工具應用的價值和業(yè)績效應[J].證券市場導報,2008(3):9-14.

[11] 段軍山,楊帆.套期保值行為提升銀行績效了嗎[J].廣東財經(jīng)大學學報,2015,30(2):46-55.

[12] 斯文.關(guān)于衍生品對銀行風險承擔影響的研究——基于中國上市銀行的經(jīng)驗證據(jù)[J].經(jīng)濟評論,2013(5):131-138.

[13] 陳煒.衍生產(chǎn)品使用對公司價值和業(yè)績影響的實證檢驗[J].證券市場導報,2006,2006(3):54-59.

[14] 王化成,盧闖,李春玲.企業(yè)無形資產(chǎn)與未來業(yè)績相關(guān)性研究——基于中國資本市場的經(jīng)驗證據(jù)[J].中國軟科學,2005(10):120-124.

[15] ALLAYANNIS G,WESTON J P.The use of foreign currency derivatives and firm market value[J].The review of financial studies,2001,14(1):243-276.

[16] CARTER D,et al.Does fuel hedging make economic sense? The case of the US airline industry[J].Financial Management,2006,35(1):53-86.