解讀狄金森第249號詩歌的音形意

張 青

內江師范學院

一、導論

狄金森是美國著名詩人,她的作品無論在詩歌形式還是作品風格上都可說得上是特色鮮明。其中令人印象最為深刻的是她對破折號還有字母大寫的運用,然而這些“神來之筆”并不是簡單的“信手拈來”,他們的運用與作者在創作時的內心的認知活動有關,與長期生活中形成的思維方式有關,換言之,與作者的體認有關。本文將試著從傳統和認知兩種方式,從傳統出發,結合概念隱喻的視角,對狄金森編號為249的詩歌進行分析,重新解讀這首作品的形式和意義,以期更深地走進作者的內心,剖析詩歌中所蘊含的情感以及更為深刻的內涵。

近年來,隨著國內學術界對認知學科理解的加深,從認知角度對文學作品和文學現象進行解釋逐漸成為一種可行并且富有新意的研究趨勢。無論是從傳統的方式還是從認知的方式去解讀,筆者認為這兩種方法并不矛盾,雖然目前認知的研究方法越來越受到認同,但是傳統文學理論中的精華不能也不應隨意拋棄,依然可以為認知的方式提供借鑒,因此本文將在認知和傳統理解的基礎上,對狄金森第249號作品進行分析。

二、詩歌形式與語音的解讀

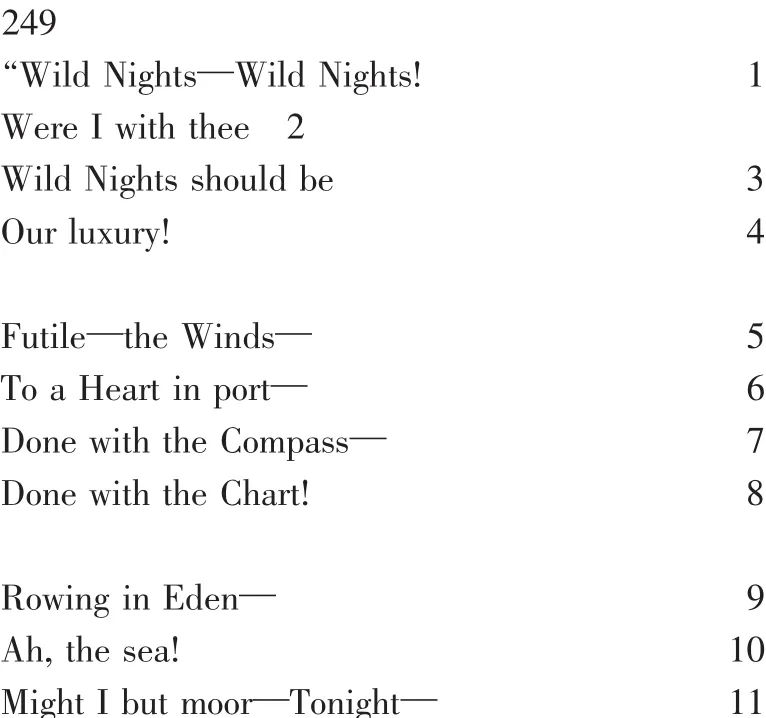

這首詩(又譯作《暴風雨》)可以說是“狄金森式”風格比較鮮明的一首作品。全詩共分為3小節,12行24個字,然而在這首簡潔而雋永的詩中,破折號出現了6次,19個單詞使用了大寫。因此,如此高頻度的破折號和字母大寫的使用勢必成為傳統的詩歌分析關注的焦點之一。由于詩人要表達的內容往往在破折號出現之后中斷,而缺失的部分內容,或者說是未言明的部分又以文字首字母大寫的形式在破折號后面出現,更易引起人們的聯想,這自然而然就形成了“空白”(blank)。從傳統的角度對“空白”這一文學現象分析得比較全面的當屬以英伽登和伊塞爾為領軍人物的接受理論(reception aesthetics)。

由于受到20世紀初德國現象派哲學家胡賽爾“意向論”的影響,英伽登從美學和文藝理論的角度出發,認為文學作品可以被切分為四個不同性質的層次,依次是:語音層(phonetic stratum)、意義單位層(typical word sound)、被再現的課題層(represented object)和圖式化的方面層(schematized aspects)。其中,在意義單位層和語音層,語音會根據所處的語境發生變化,被再現的課題層必須依賴于讀者閱讀的具體化才能實現其存在,但是被再現的部分只限于一些方面,且以圖式化/輪廓化的形式呈現,那些未能呈現出來的部分就構成了“未確定點”(spots of indeterminacy)。(董學文,2007:339)這些“未確定點”就是“空白”。伊瑟爾從文本分析的角度出發,認為“空白”形成了文本的“召喚結構”,是“文本自身未作說明,需要讀者加以填充的‘未言部分’,所言部分只是作為未言部分的參考而有意義,通過讀者的想象,未言部分可以使所言部分擴大。”(董學文,2007)也就是說,“空白”使文本具有一種張力,為讀者理解文本提供自由的空間。

詩歌的第一節雖然沒有具體的描寫,但是破折號在首行“暴風雨夜”(“Wild Nights”)的重復中的使用將暴風雨來臨之前的夜景將山雨欲來風滿樓,摧枯拉朽的氣勢展現得淋漓盡致,同時詩人的情緒在兩個“暴風雨夜”中也出現了轉變,如果說前一個是簡單的感嘆,那個后一個則充滿了不屑,破折號在這里既激發了詩人和讀者的情緒,又促成了情感上的轉折。首句末尾的輔音/ts/與第二、三句尾的元音/i:/的使用讓詩歌充滿了一種綿長的情意,也緩和了首句帶來的緊張感和暴發感。第二節中,詩人大量的運用破折號,不僅無傷詩歌的連貫,反而加強了詩歌的節奏感,也顯示了詩人此時的情感上升到一定的強度。在第二節的首句仍然延續了上一節首句的形式——字母大寫+破折號+字母大寫,但是詩人情緒上卻出現轉變。“Fu tile”意為“無用的”,詩人沒有像首句那樣先是感嘆,而是將個人的情緒放在了句首,“風”(“Wind”)作為自然,作為暴風雨夜的主角被后置,體現了一種強大而勇敢的情感。如果說第一節的韻律不夠規律,那么這一節中,韻腳似乎有章可循。韻腳在/ts/和/t/之間的轉換,體現了詩人的情感上的起伏,時而輕蔑,時而親切,時而堅定。第三節中,詩人的情緒趨于平穩,“伊甸園”(“Eden”)三字勾勒出祥和寧靜的畫面,預示著暴風雨即將過去,同時詩歌將從不和諧上升到圓滿。詩歌末尾的韻腳長元音/i:/讓詩歌的情感繼續在讀者的想象中延長下去,同時也保持了與前兩節在韻律上的一致。

在這首詩歌的一二節中,分別出現了“暴風雨夜”(“Wild Nights”)、“風”(“Wind”)等字眼開啟了讀者的聯想,他們同屬于一個自然的世界,然而這個自然的世界在這首作品中體現的確是無秩序的、殘暴的一面,因此,從一二兩節中破折號使用的雜亂無章可以看出這一點。然而這個自然的世界并不是純粹的,這個世界中也有人的存在,人也是自然的一部分。如何看待自然以及如何與自然相處等問題一直是狄金森詩歌中的一個重要的探討內容,這首詩歌也不例外。在249號這首詩歌中,“我”沒有因為外界的暴風雨而感到恐懼,相反外界的一切更加激發了內心的情感,使得這種情感來得更加濃烈。第二節中“羅盤”(“Compass”)和“海圖”(“Chart”)的意象在這里的運用為詩歌結尾和開頭的呼應做了一個鋪墊。詩歌的開頭提到“我”要與“你”在一起,末句重提,這樣的安排不免令人想到約翰·多恩在《別離辭·節哀》中的名句“Thy firmness makes my circle just/And makes me end where I begun”。詩歌中除了自然的世界、人的世界之外,在經歷了暴風雨的洗禮,自然的考驗之后,內心獲得了滿足,人與自然上升到和諧的境界。“伊甸園”不只是人的伊甸園,也是自然的、心靈的圣地,在這里,一切都可以融合。可以說,伊甸園所代表的是自然、人、信仰的最高境界。因此,詩歌在第三節“伊甸園”的意象出現以后,漸漸在平靜中結束。

客觀的說,接受理論歷經修正,具備較為完善的理論體系,但是對于“空白”是怎樣產生的,以及是怎樣將所言部分“擴大”的,僅有英伽登對“空白”產生的層面作了一定闡釋,在解讀本詩的意象與詩歌情感和意義的部分,解釋力上稍顯不足;借助概念隱喻理論就顯得十分必要。

三、本詩意象的隱喻研究

Lakoff&Johnson于1980年出版了Metaphor We Live by中系統闡述了隱喻作為一種認知方式,存在于生活的方方面面。隱喻是建立在人類經驗基礎上的,其本質在于以一種事物來理解和感知另一種事物。因此,隱喻是人們認知世界的重要思維方式。語言是思維的外殼。概念隱喻植根于人的大腦,由它生成各種隱喻表達式。

在隱喻的使用方面,這首詩歌也是很出色的。如前文所述,這首詩歌包含了自然的世界和人的世界。第二節中,詩人用“心”(Heart)來代指“人”,“港灣”(“port”)、“羅盤”和“海圖”皆喻指心的歸屬,且說明心之歸屬是一片汪洋,至第十句“海”(Sea)的出現證實了這一點。通過自然世界與人的世界之間的相互映射,至此,一個概念隱喻浮現了出來,即Love is the Sea“情意是汪洋”。但是這里的“情意”不能夠單純地理解為是情人之間的情愛。如前文所述,如何看待自然以及如何與自然相處等問題一直是狄金森詩歌中的一個重要的探討內容,因此,這里的情意既可以解讀成是戀人之間的情意,也可以有其他的解讀方式,比如信徒對信仰的情感歸屬,或者理解為人類回歸大自然、回歸本真的情懷等。但是不管哪一種解讀,都應是合情合理的解讀,都應符合詩歌中圍繞這一概念隱喻及其可能產生的各種映射關系展開。第三節中,伊甸園的意象象征著心靈的回歸,開啟了精神的世界,在這里人的世界、自然的世界又分別與精神的世界互相映射,情海即伊甸園,伊甸園即情海,心之歸屬即伊甸園,情意即伊甸園,“你”就是“我”的伊甸園。詩歌的三個小節正是體現了詩人對于外在世界的劃分,這三個世界的相互映射和概念隱喻體現了詩人的情感態度。

四、結語

狄金森這首編號為249的作品是一首個人風格鮮明的作品,可以有多重解讀。詩人對外在世界做了三重劃分:自然世界、人的世界和精神的世界。在這首詩歌中,第一節代表了自然的世界,無序而有力;詩歌的第二節則從自然的世界轉至人的世界。在人的世界里,詩歌的主角“我”在自然世界的力量的激發中,“不以物悲”反而迸發出強烈的情感,自然世界與人的世界發生映射,進行整合,突出了“情意即汪洋”的意象圖式,全詩的節奏在這一節逐漸變強,情感也逐漸飽滿;詩歌的韻律在清輔音和爆破音的轉換中變得有章可循;第三節中,詩歌的節奏逐漸放緩,體現出一種雋永的味道,體現出詩人的情緒趨于平穩、平靜,在經歷暴風雨夜洗禮的海的意象的帶動下,全詩的氛圍上升到一種和諧,象征著人與自然的世界達到統一,并且進而得以升華,進入伊甸園——一種精神的世界。至此,自然的世界、人的世界還有精神的世界相互發生映射。通過映射,隱藏在詩歌背后的意象圖式顯現了出來,也使得詩歌的主旨更加的清晰和豐富。

由此可見,詩歌所蘊含的情感以及詩歌的形式并不是詩人“即興”的產物,而是基于詩人對于外在世界的認識和劃分的基礎上,這說明這首詩歌的創作也是基于詩人長期對外在世界的體認方式。通過隱喻的運用和隱藏于詩歌意象中的各種映射關系,詩歌的形式和意義的解讀上達到了統一,符號和情感達到了統一,符號和節奏達到了統一,詩歌中看似不可思議的標點符號和文字形式的運用在認知方法的幫助下找到了合情合理的解釋。