分布式網絡多通道實時數據無線監測系統設計

錢 軍

(江西省信息中心,南昌 330036)

0 引言

無線監測技術通過模擬微波、3G通信、數字微波等手段實現視頻資料的實時傳輸。這種新型檢測手段綜合運營成本較低,且網絡結構靈活性較強,整個組網過程不受任何外部媒介影響,該項技術在我國主要被應用于視頻監測、數據傳輸等多個領域。在過去很長一段時間里,普通無線監測系統以Winform框架作為硬件運行環境的搭建基礎,并在此基礎上,通過串口組網的形式完成完善系統軟件運行環境[1-2]。模仿FPGA全波形數字化通信方式,連接系統的軟硬件運行基礎,實現系統的順利運行。但隨著系統運行時間的增加,單個數據節點的完整性、多級網絡結構分布適應性開始出現下降趨勢,導致數據傳輸情況得不到實時記錄結果的出現。為避免上述情況的發生,引入多通道分布式網絡搭建理論,并通過完善網絡服務器在分布式串口中連接形態等手段,設計一種新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統,模擬對比實驗結果顯示,與普通系統相比,新型系統確實具備一定的實際推廣意義。

1 分布式網絡多通道實時數據無線監測系統硬件設計

新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統的硬件設計流程包含采集模塊設計、監測電路設計等三個環節,每一環節的具體設計方法如下。

1.1 數據實時采集模塊設計

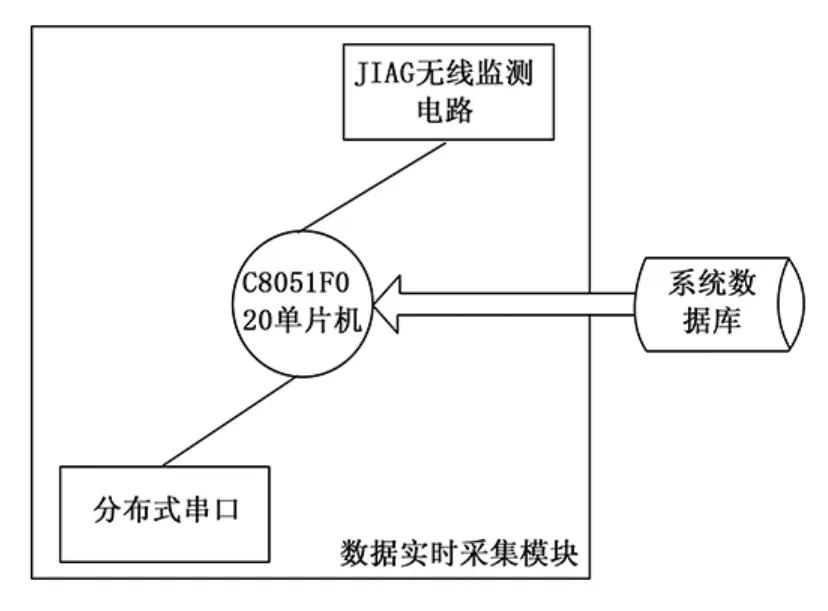

在分布式網絡環境中,所有傳輸數據都以電壓信號的形式存在。電信號是一種穩定性較差的模擬信號,且常與主頻不同的干擾信號混合在一起,對模塊的實時采集操作造成較大困擾。由于系統中數據種類較為復雜,且每一類信號所對應的電壓頻率也都不相同,若不能有效區分電信號運行頻率、回歸周期等屬性,極易影響數據傳輸情況實時記錄結果的真實性[3]。為避免上述情況的發生,新型系統的數據實時采集模塊以C8051F020單片機作為核心設備,并利用該芯片可放大濾波信號的特點,對所有電壓信號進行初步過濾,為保證過濾結果的真實性,該芯片的濾波上限為2.31 T/s。達到該限度電壓信號的回歸周期基本處于10~15 s之間,運行頻率也與C8051F020單片機的額定工作頻率基本一致。根據上文所述方法,即可完成系統硬件數據實時采集模塊設計,具體模塊結構如圖1所示。

圖1 數據實時采集模塊結構圖

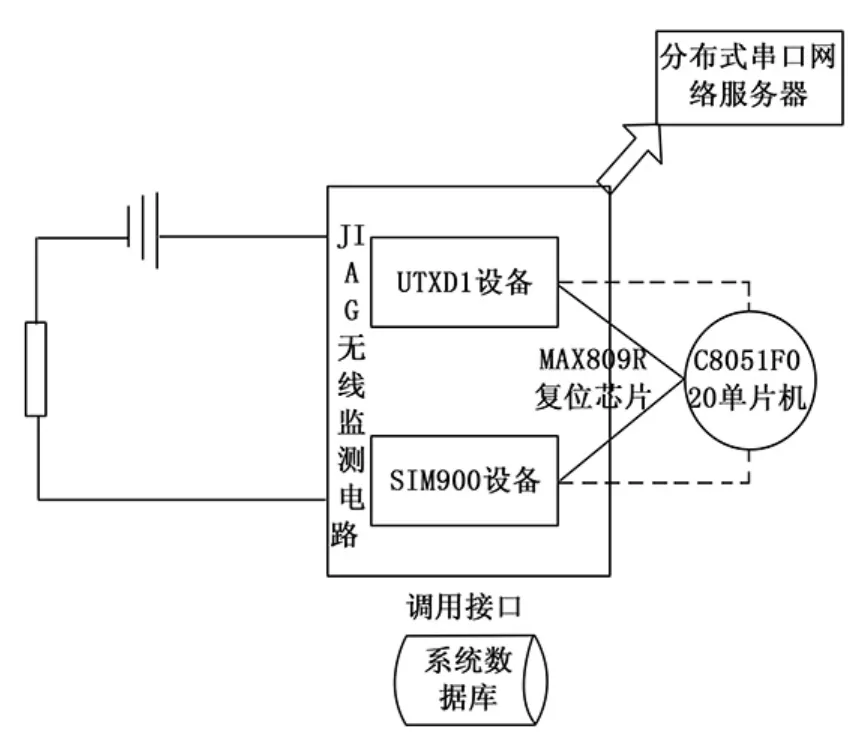

1.2 JIAG無線監測電路設計

新型系統的JIAG無線監測電路以UTXD1和SIM900兩個無線設備作為核心結構。在MAX809R復位芯片的促進下,UTXD1和SIM900設備既可以同時與數據實時采集模塊的C8051F020單片機相連,也能在保持穩定工作狀態的前提下,分別與C8051F020單片機進行單線連接[4]。當分布式網絡中的串口服務器處于連接狀態時,系統數據實時采集模塊會對代表傳輸數據的電壓信號進行初步過濾,并將符合系統運行要求的數據存儲于數據庫中。JIAG無線監測電路中的SIM900設備包含上、下兩個數據輸出接口,其中一個與C8051F020單片機相連,另一個與系統數據庫的調用接口相連,并在數據庫獲取符合要求存儲數據的同時,對這些數據發出調用申請[5-6]。當這些數據進入JIAG無線監測電路后,分布式串口網絡服務器開啟全面連接狀態,促進系統后續監測任務的進行。至此,完成系統JIAG無線監測電路設計,具體電路結構如圖2所示。

圖2 JIAG無線監測電路圖

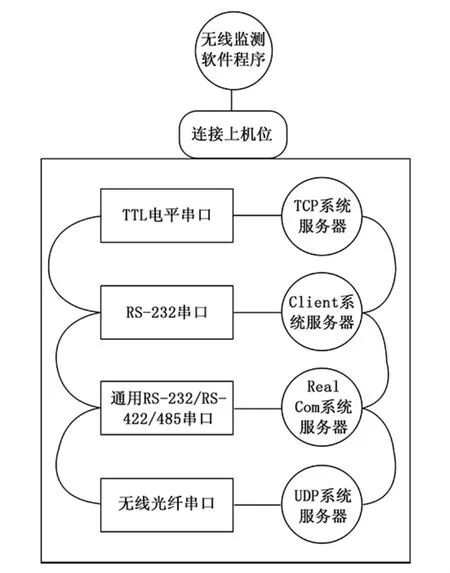

1.3 分布式串口網絡服務器設計

分布式串口網絡服務器承擔系統核心與以太網間的數據通信轉換任務,該模塊的設定既為無線監測軟件程序提供可連接上機位,也為系統的工作模式選擇提供多個方向。分布式服務器主要依靠TTL電平、RS-232、通用RS-232/RS-422/485、無線光纖四種串口與以太網絡進行連接。其中,TTL電平串口對應TCP系統服務器,這種連接方式可最大程度上確保每一個數據節點的完整性,使系統的監測響應狀態達到較高水平。RS-232串口對應Client系統服務器,這種連接方式不需對無線監測上機位的軟件程序進行詳細編寫,大大縮短系統多通道數據的實時響應速率[7]。通用RS-232/RS-422/485串口對應Real Com系統服務器,這種連接方式具備極強的綜合容錯性,在系統平均通信效率持續不穩定的情況下,也能充分適應網絡多級結構分布形式的快速變化。無線光纖串口對應UDP系統服務器,這種連接方式的容納上限極高,當系統內部數據總量較多時,也能保證監測實時傳輸的及時性。整合上述四種連接形式,完成分布式串口網絡服務器設計,具體模塊結構如圖3所示。

圖3 分布式串口網絡服務器模塊結構圖

2 分布式網絡多通道實時數據無線監測系統軟件設計

在系統硬件JIAG無線監測電路模塊的基礎上,通過多通道網絡協議設計、節點監測主程序設計等流程,完成系統軟件運行環境搭建,實現系統的順利運行。

2.1 多通道網絡協議設計

新型系統多通道網絡協議是網絡監測軟件程序上、下機位間的唯一通信保證。普通無線監測系統僅包含CRC一種網絡通信協議,該協議通過約束檢測數據格式的方式,滿足監測數據的傳輸需求。為更好適應網絡多級結構分布形式變化情況,監測數據以連續十六進制無符號字節串的形式存在,在CRC網絡通信協議的約束下,所有數據的按照字節名稱順序進行排列,高字節在前、低字節在后,充分體現監測數據傳輸的及時性[8]。但這種單一的網絡通信協議傳輸方向較為固定,不能將網絡監測軟件程序下機位的反饋信息傳輸至上機位,造成單個數據節點調節能力下降,進而導致節點完整性的確實。為避免上述情況的發生,在保留CRC網絡通信協議的同時,增加一種固定格式為“功能字節+參數”的SYN網絡通信協議[9]。該協議將數據傳輸起點定義為后綴是.DSP的字符串,將數據傳輸終點定義為后綴是.DTT的字符串,且二者可以在任意時間進行互換,完成互換時,原終點會向原起點發送一個包含過往傳輸信息的數據包,以保證監測數據的傳輸實時性。具體多通道網絡協議的設計原理如圖4所示。

圖4 多通道網絡協議設計原理圖

根據上圖可知,網絡監測軟件程序上、下機位間的每一次數據傳輸都需要兩條分布式通道的共同配合。普通無線監測系統有且僅有兩條分布式通道,而通道本身的傳輸行為為不可逆事件,這也是普通系統的數據傳輸效率始終不能達到預期標準主要原因。新型系統在保證單個數據節點完整性的前提下,增設兩條分布式通道,與原有通道一起參與監測數據的實時傳輸,充分體現網絡多通道傳播方式的重要性。至此,完成新型系統的多通道網絡協議設計。

2.2 節點監測主程序設計

新型系統的節點監測主程序采用被動連接的工作方式。當數據實時采集模塊感受到系統中監測數據的變化情況時,JIAG無線監測電路中的UTXD1無線設備和SIM900無線設備分別與C8051F020單片機進行單一并列連接,并按照SYN網絡通信協議中的規定要求,對數據發出存儲調用申請,使系統整體硬件運行環境進入全面積極響應狀態。此時,在多個分布式串口網絡服務器的協同作用下,所有實時監測數據傳輸通道都由閉合狀態轉變為開啟狀態,使監測上、下機位間的數據可以在CRC、SYN等網絡通信協議的促進下,進行自發的分布式傳輸[10-11]。普通系統節點監測主程序以C#++作為主要編程語言,這類程序具備語法構成簡單、語句精煉等特點,對于無線監測系統來說,C#++節點主程序能夠直接實現分布式網絡多通道數據的實時傳輸目的。但這種編程方式不能對每個單一數據節點進行明確區分,導致系統網絡多級結構分布變化情況總是處于混亂狀態。為解決此問題,新型系統的節點監測主程序采用C#++與Java語言相結合的編程形式,并通過被動連接為主、主動連接為輔的監測形式,對單個數據節點的邊界進行明確區分,已達到降低網絡多級結構分布變化情況混亂度的目的。具體節點監測主程序的編程代碼如下。

public class Prog1{

System.out.println(n+function)};

public static void main(String[]args){

private static int fun(int n);

System.out.print(n+"");

boolean flag=true;

private static boolean isPrime(int n);

flag=true;

return flag;

}

上述代碼中的“n”定義了一個全新的主程序監測節點,該節點以JIAG無線監測電路作為衍生單元。當“n”滿足系統網絡數據的多通道實時傳輸需求時,“function”語句都會以后綴的形式跟隨“n”進入private輸入語句中。在Java編程語言中,所有包含“function”的定義節點都代表一個無線傳輸命令的開始,對于新型系統來說,當輸出結果顯示為“true”時,即表示本次監測任務的順利實現。至此,完成新型系統節點監測主程序設計。

2.3 網絡無線監測上機位設計

網絡無線監測上機位是多通道網絡協議、節點監測主程序的主要依附對象。從功能上可將該環節分為實時監測顯示、分布式參數設置、網絡數據處理、無線查詢傳輸4個模塊。其中,實時監測顯示模塊以MSP430F149設備作為核心單元,該設備的實時通信串口與JIAG無線監測電路的核心結構直接相連,以保證分布式網絡多通道數據的實時傳輸。分布式參數設置模塊與實時監測顯示模塊保持并列連接關系,該模塊與JIAG無線監測電路間的關系屬于間接連通,二者間不發生直接數據交換,而是在實時監測顯示模塊的參與下,按照SYN網絡通信協議中的要求,對監測數據進行實時傳輸。網絡數據處理模塊是無線監測上機位設計的關鍵環節,該模塊在整個上機位工作流程中起到承上啟下的作用[12]。由實時監測顯示模塊、分布式參數設置模塊發出的分布式網絡多通道數據不能直接到達無線查詢傳輸模塊,且在整個傳輸過程中,數據自身攜帶的監測信息會因受到網絡協議限制而發生部分丟失。為避免上述現象的出現,網絡數據處理模塊可自行獲取節點監測主程序中可插入運行腳本所處位置,并根據具體位置信息確定實時監測顯示模塊、分布式參數設置模塊與無線查詢傳輸模塊間的連接狀態,進而實現系統上機位對分布式網絡多通道數據進行實時監測的目的。具體網絡無線監測上機位設計原理如圖5所示。

圖5 網絡無線監測上機位設計原理圖

分析上圖可知,實時監測顯示、分布式參數設置、網絡數據處理、無線查詢傳輸四個模塊間始終保持相互獨立的并列狀態。JIAG無線監測電路作為系統硬件運行環境中的核心單元,與分布式參數設置模塊直接相連,且在SYN網絡通信協議、可插入運行腳本等外在條件的促進下,其它三個模塊也與JIAG無線監測電路建立間接聯系。按照上述理論對四大模塊間的連接關系進行不斷完善,完成網絡無線監測上機位設計,實現新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統的順利運行。

3 實驗結果與分析

為驗證新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統的實用性價值,設計如下對比實驗。以兩臺運行內存為128 G、運行模式為B/S架構的計算機作為實驗對象,隨機挑選一臺計算機令其搭載新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統作為實驗組,另一臺計算機搭載普通無線監測系統作為對照組。在保證其它實驗條件不變的前提下,分別記錄應用實驗組、對照組系統后,多級網絡結構分布適應性、單個數據節點完整性的變化情況。

3.1 實驗參數設置

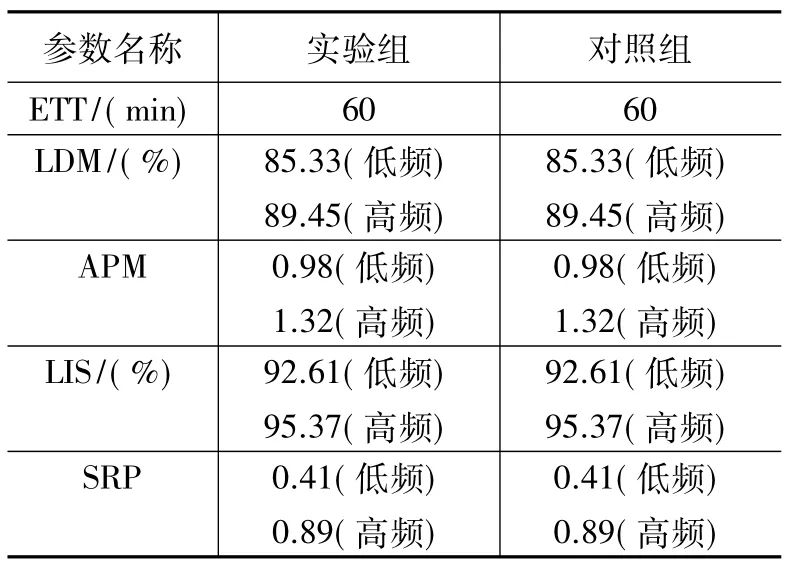

將兩臺實驗用計算機調節至最佳運行狀態后,按照表1完成相關實驗參數設置。

表1 實驗參數設置表

表1中ETT參數代表實驗時間、LDM參數代表多級網絡結構分布適應性上限、APM參數代表多級網絡結構分布適應參數、LIS參數代表單個數據節點的完整性上限、SRP參數代表單個數據節點運行參數,為保證實驗的公平性,實驗組、對照組實驗參數始終保持一致。

3.2 多級網絡結構分布適應性對比

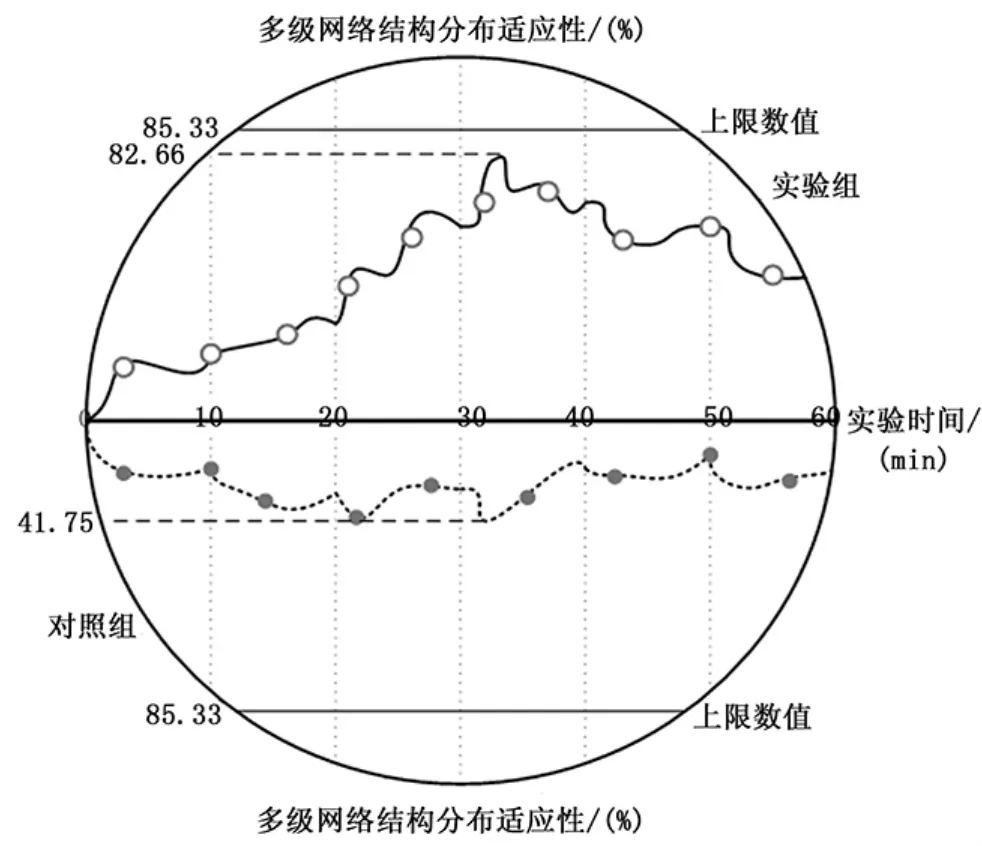

為避免突發性事件對實驗結果的影響,實驗分為兩部分進行,首先記錄在低頻運行狀態下,應用實驗組、對照組系統后,多級網絡結構分布適應性的變化情況;再記錄在高頻運行狀態下,應用實驗組、對照組系統后,多級網絡結構分布適應性的變化情況。根據表1可知,系統處于低頻運行狀態時,多級網絡結構分布適應參數為0.98;系統處于高頻運行狀態時,多級網絡結構分布適應參數為1.32,以60 min作為實驗時間,分別記錄在該段時間內,應用實驗組、對照組系統后,多級網絡結構分布適應性的變化情況,具體實驗結果如圖6、圖7所示。

圖6 多級網絡結構分布適應性對比圖 (低頻運行)

分析圖6可知,在系統處于低頻運行狀態時,隨運行時間的增加,應用實驗組系統后,多級網絡結構分布適應性呈現先上升、再下降的變化趨勢,運行時間處于30~40 min之間時,多級網絡結構分布適應性達到最大值82.66%;應用對照組系統后,多級網絡結構分布適應性呈現下降、上升交替出現的變化趨勢,運行時間處于30~40 min之間時,多級網絡結構分布適應性達到最大值41.75%,遠低于實驗組。

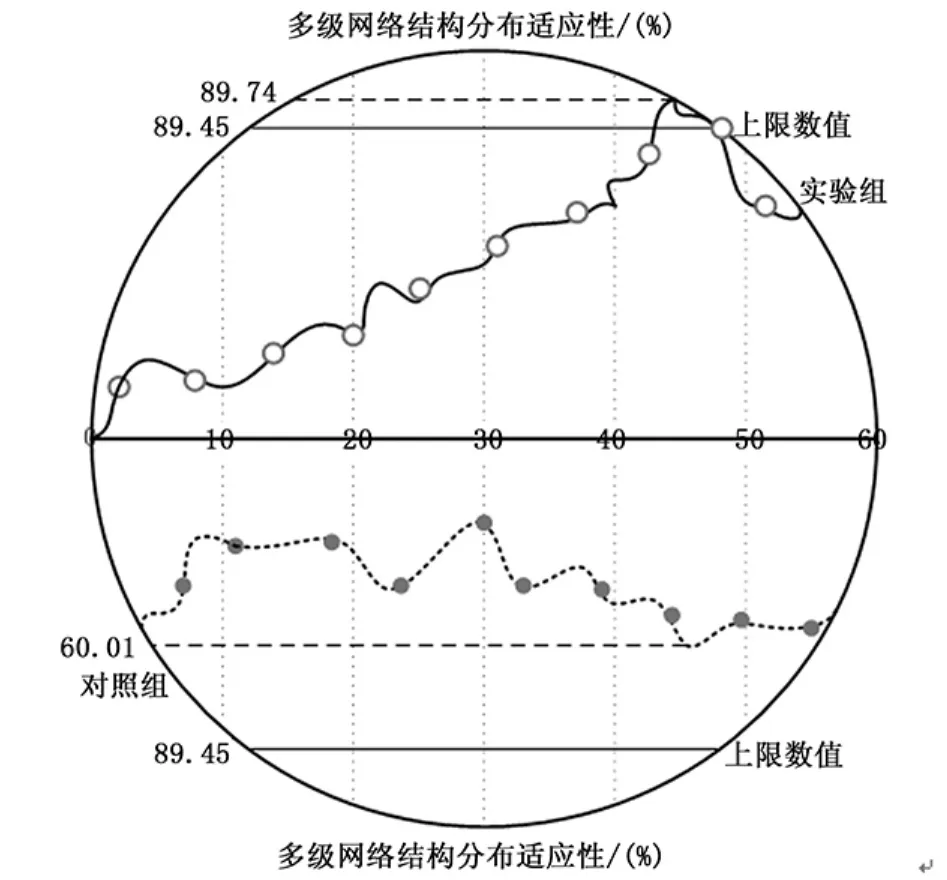

分析圖7可知,在系統處于高頻運行狀態時,隨運行時間的增加,應用實驗組系統后,多級網絡結構分布適應性呈現先上升、再下降的變化趨勢,運行時間處于40~50 min之間時,多級網絡結構分布適應性達到最大值89.74%,超過上限數值89.45%;應用對照組系統后,多級網絡結構分布適應性呈現下降、上升、穩定的變化趨勢,運行時間處于40~50 min之間時,多級網絡結構分布適應性達到最大值60.01%,遠低于實驗組。

3.3 單個數據節點的完整性對比

圖7 多級網絡結構分布適應性對比圖 (高頻運行)

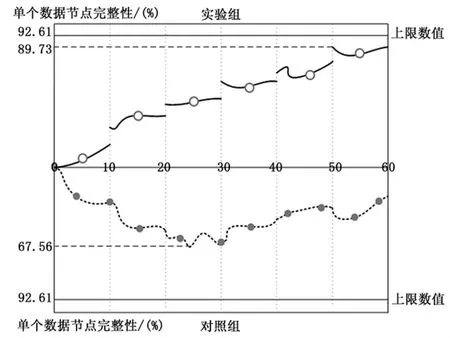

為避免突發性事件對實驗結果的影響,實驗分為兩部分進行,首先記錄在低頻運行狀態下,應用實驗組、對照組系統后,單個數據節點完整性的變化情況;再記錄在高頻運行狀態下,應用實驗組、對照組系統后,單個數據節點完整性的變化情況。根據表1可知,系統處于低頻運行狀態時,單個數據節點運行參數為0.41;系統處于高頻運行狀態時,單個數據節點運行參數為0.89,以60 min作為實驗時間,分別記錄在該段時間內,應用實驗組、對照組系統后,單個數據節點完整性的變化情況,具體實驗結果如圖8、圖9所示。

圖8 單個數據節點的完整性對比圖 (低頻運行)

分析圖8可知,在系統處于低頻運行狀態時,隨運行時間的增加,應用實驗組系統后,單個數據節點完整性呈現階梯狀上升的變化趨勢,運行時間達到50 min時,單個數據節點完整性達到最大值89.73%;應用對照組系統后,單個數據節點完整性呈現先上升、再下降的變化趨勢,運行時間處于20~30 min之間時,單個數據節點完整性達到最大值67.56%,遠低于實驗組。

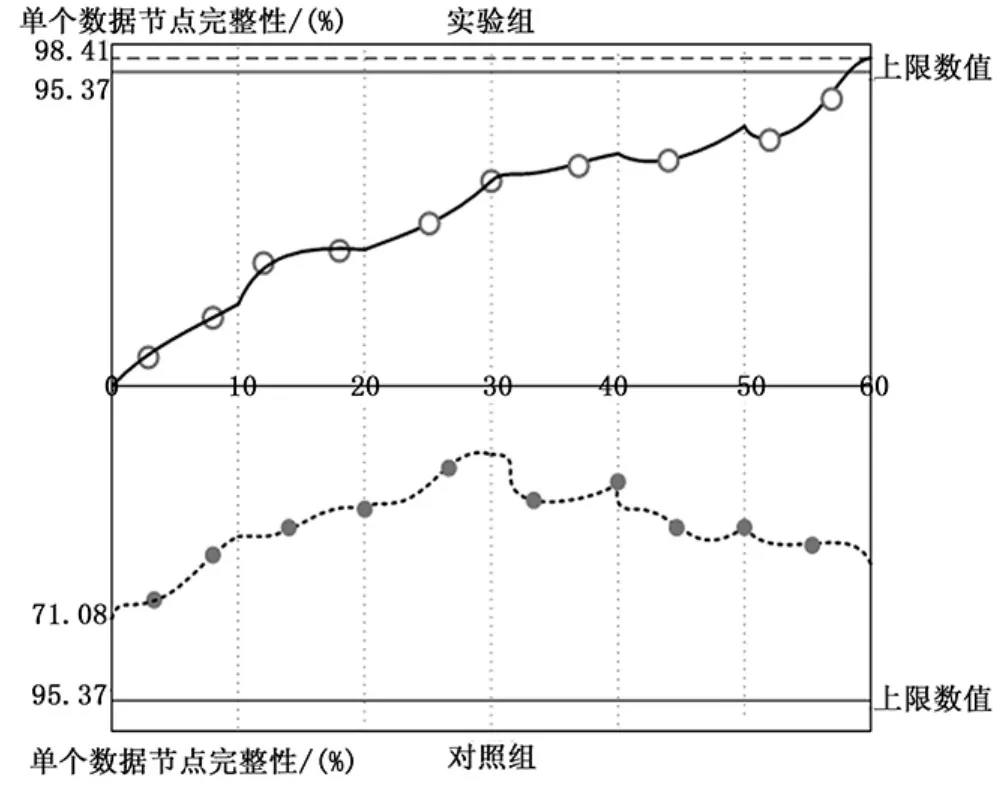

圖9 單個數據節點的完整性對比圖 (高頻運行)

分析圖9可知,在系統處于高頻運行狀態時,隨運行時間的增加,應用實驗組系統后,單個數據節點完整性呈現逐漸上升的變化趨勢,運行時間達到60 min時,單個數據節點完整性達到最大值98.41%超過上限數值95.37%;應用對照組系統后,單個數據節點完整性呈現先下降、再上升的變化趨勢,運行時間為0 min時,單個數據節點完整性達到最大值71.08%,遠低于實驗組。

4 結束語

分析對比實驗結果可知,當系統處于低頻運行狀態時,應用新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統后,多級網絡結構分布適應性上升40.91%,單個數據節點完整性上升22.17%;當系統處于高頻運行狀態時,應用新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統后,多級網絡結構分布適應性上升29.73%,單個數據節點完整性上升24.29%。通過關鍵設計步驟可知,新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統的搭建過程省略了復雜的計算步驟,且軟、硬件運行環境間聯系緊密,節點監測主程序在原有C#++語言的基礎上,利用Java編程定義變量“n”,使系統對數據實時監測的準確性得到大幅提升。綜上可知,新型分布式網絡多通道實時數據無線監測系統可實現數據傳輸情況的實時記錄,具備極高的應用推廣價值。