在美國小鎮穿越回徽州古宅

程曉江

離美國波士頓一個小時車程的薩勒姆市(Salem)因1692年的女巫審判案而聞名。300多年過去了,當年的神秘事件已被現代科學所揭秘,現如今的小鎮成為了萬圣節最熱鬧的地方。別看這是個小鎮,它卻擁有著一座創始于1799年(相當于清朝嘉慶年間)的碧波地(Peabody)博物館。

碧波地博物館之所以能夠成為全美最大的收藏和展出許多亞洲藝術的博物館之一,主要是受益于18-19世紀波士頓港繁榮的海運,特別是連接中美的貿易航線。現如今該博物館有藏品超過180多萬件,除了美國西海岸的藝術品,還有很多來自亞洲、非洲、大洋洲、印度等各地的精美藏品,在參觀該博物館的過程中,穿梭在展示不同文化國度大大小小畫作、雕塑、建筑、海事裝備等藝術品的展廳,和藝術家的每一件作品鏈接及對話,讓人流連忘返。

博物館里的徽州古宅

在去波士頓之前,偶然的機會我了解到位于薩勒姆市的碧波地博物館有一座完整的古徽州建筑,剛開始很吃驚,心想這樣的古宅子怎么可能讓出口去了美國,后來才知道當年是政府的一個項目。好奇心驅使我們自駕前往探寶。4月的波士頓氣溫并不高,不到一個小時我們就到達目的地。這個有200年歷史的名叫“蔭余堂”的古宅就地坐落在美國這個“詭異”小鎮的博物館里。

買好門票后,大家跟隨一位和藹可親的老先生到蔭余堂的側門等待,因為古宅子有200年了,所以每次能參觀的人是有限制的,半個小時放一批進入。每位游客會拿到一個電子定位語音導游器(中英文都有),我們先聽了古宅的基本介紹。

蔭余堂是1800-1825年間由黃姓富商建造的,先后有八代黃姓家族的子孫居住,原坐落在安徽省黃山市休寧縣黃村。20世紀80年代中后期,蔭余堂子孫遷移,這老宅大院就無人居住了。1996年美國碧波地博物館中國藝術文化部主任白鈴安女士(NancyBerliner)在徽州地區旅游,發現大宅院的大門開著,里面有人在說話,一家人正在商議著老宅的去留問題。黃家人見一個外國人正在認認真真地四處打量著屋里的一切,便隨口問了一句:“哎,你買不買?”沒想到就這么一句玩笑,最后竟然成真了。Nancy聯絡了兩地政府,最終達成了協議,使得正面臨廢棄拆除命運的古宅最后在白鈴安女士的家鄉——薩勒姆得以永久保存。

1997年春天,歷時四個多月的蔭余堂拆除工程開始,整個大院共拆下來2700塊木件、8500塊磚瓦、500個石件,每個物件都標了序號,最后裝進19個40尺的貨柜,海運至美國,由中美古建筑專家及工匠在薩勒姆重建。在白鈴安的不懈說服下,蔭余堂搬遷項目當時是得到了世界上最大的投資公司Fidelity及基金會出資1.25億美元支持才得以完成。它也是休寧地方政府“中美文化交流計劃”的項目之一。經過8年策劃及博物館擴建,一座飄洋過海的中國清代民宅“蔭余堂”于2003年6月21日正式對外開放。

進入蔭余堂之前有個展廳放了不少古瓷器,還陳列了一些中國古建筑的木榫頭,讓參觀者了解不用一顆釘子的木結構房是如何支撐搭建的。還有個小放映廳,可以觀看蔭余堂的拆除和重建過程以及一些關于中國文化的紀錄片。當時有一支龐大的中外古建筑工匠隊伍通力合作,這座完整的以木結構為主的徽州古宅院才得以在美完工,至今在一些房內的木板墻上還留著當時的標號。在美國重建的開工之日,他們按安徽當地的風俗也舉行了一個傳統的上梁儀式,還放了鞭炮。在過去的那么多年里,每年都有許多來自美國各地的美國人或外國人帶著父母或孩子前來觀看蔭余堂。

蔭余堂共二層樓、中間天井,是典型的四水歸堂的院落,有16間臥室、中堂、貯藏室、天井、魚池、馬頭墻一樣不缺。房屋內也陳設了大量一起帶來的20世紀80年代家中的家具、擺設,墻壁上還有大量的老宣傳海報。

二樓有不少的臥室,可以在走廊眺望天井,墻上還有暸望的小窗,上樓梯后有個厚厚的大木板可以搬下來鎖上,保證家人安全。“一生癡絕處,無夢到徽州。”話說在美國的一個小城市看到幾百年前的完整的徽州古宅子,這絕對算一種神穿越!而碧波地博物館也正是因為有這么座獨一無二的蔭余堂建筑吸引了八方游客前來觀看。有人說,再過300年,要是想看真正的徽派古宅院,可能要到美國薩塞姆市來看了,希望這不是真的。

目不暇接的展覽精品

碧波地博物館其他的館藏品數量大以外,藏品的檔次也很高。除了定期舉辦專題展覽外,還有很多供孩子和大人“玩”以及讓參觀者嘗試制作個人藝術品的空間,也有很多利用現代技術讓大家體驗的藝術氛圍及創新作品。

小老外就對邊廳內放置的“中國麻將”很感興趣,玩了好久,還不時地對邊上的媽媽和小女孩發號司令。一開始,我還納悶這么小的美國孩子怎么會玩麻將,我問孩子媽媽他知道怎么玩嗎?孩子媽說他自己制定了規則,讓別人遵守,這倒也是個不錯辦法!借機我也向幾位美國媽媽掃盲了一下真正的麻將大致玩法是什么,還在桌上擺了一下一副好牌的樣子。

在亞洲展廳,我第一次看到19世紀中期日本貴族女子出行的轎子,在它的側面有一扇可拉動的門,轎子的內飾是精美傳統的手工畫。坐在轎中的貴婦可以從轎子后方的帶簾子的窗欣賞窗外的風景,轎子的頂飾及涂漆也能夠凸顯自己家族的富裕。還有一頂19世紀初,有蜻蜒和牡丹圖案、做工講究的鋼盔也是第一次見到。

還有一件裝了九個酒瓶,產自法國或荷蘭藝術家之手的用于存放酒瓶的鑲面箱子也格外引人注目。據說是17世紀晚期日本貴族專門用來保存未喝完好酒的。另一個展品——“鳥籠瓷花瓶”,同樣因其獨特的設計和工藝吸引了大家的眼球。這樣一個花瓶要燒制出來相當的不容易,據博物館介紹,總共只有20只鳥籠花瓶得以保存下來,現在無人知曉當時的藝術家為何創作這么一只使用不同材料和工藝的作品,不禁讓人浮想聯翩。之后波蘭的國王曾要求國內的工匠來復制同樣的花瓶,但大多數都沒能做成功。

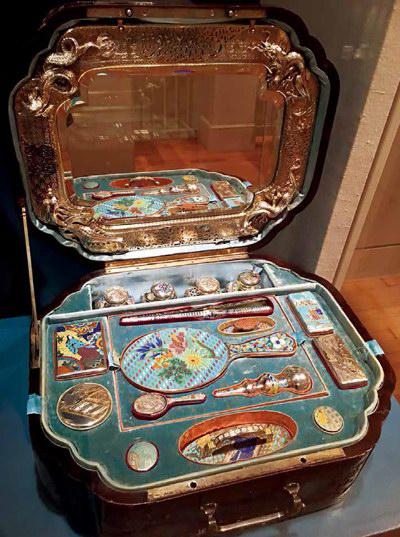

還有一套旅行套裝箱,以最豪華的金、銀裝飾的陣容出現,里面有頭梳、牙刷、鏡子、剪刀、鑷子、修指甲等旅行者外出需要的所有工具,做工考究,箱子是花梨木的,不知這是不是世上唯一一件保存完整的19世紀末旅行套裝。

在側廳里有很多中國的展品,有象牙雕塑、瓷器、脫胎漆工藝品、錫壺、家具等。其中一件從中國寧波運到美國的“月門床”(Moon-gateBed)最是搶眼,這張床在1876年費城百年博覽會中國展品中獨樹幟,讓成千上萬的美國本土的參觀者大開眼界,也徹底了解了中國工匠之心靈手巧及高超的雕工、油漆技藝。100多年過去了,近距離看這張月門床依舊如新!

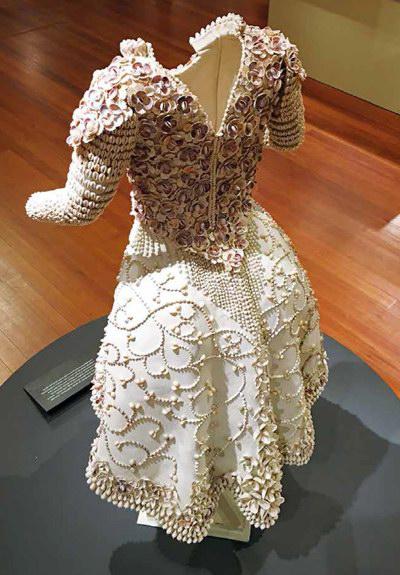

而歐美藏品展廳的一樓,有一件維多利亞時期的航海人情人節的禮物讓人過目不忘。那是一件用貝殼制作的,做工極其復雜的名為“島上新娘”的藏品,人們不禁圍著這件藝術品轉了360度細細打量這件愛的信物,想象著這位制作人得有多大的愛意和耐心才能完成這么一件工藝品,而收到它的那位姑娘當時心情又會是怎樣呢?

而在二樓其中一個廳里,只擺放著一件藝術家制作的藏品,但是它似乎占滿了整個空間。這件懸空吊在大廳當中的金屬鏤空花藝術品,利用光的透射把整個屋子都占據了,參觀者可以全身心浸入其中去感受,真是一件很有當代意味的藝術品。

在我們去參觀碧波地博物館時,正好遇到T.C坎農的大型畫展,TC坎農是美國著名的畫家、詩人及音樂家,他來自北美印第安的基奧瓦民族(他的祖先就是最后向美國投降的印第安族群之一),曾經作為101空降師的一名傘兵參加越南戰爭。他的創作靈感大多數源于作為一名印第安土著民族的自豪感以及殘酷的戰爭在他心中難以磨滅的烙印。TC坎農的畫也被許多人爭相收藏。

畫中的人物是印第安文化中的圣母瑪利亞。雖然和傳統的圣母瑪利亞畫像一樣穿著藍色的斗篷,但是她手中的物品是上帝在這片沙漠里送給她的一個瓜,象征著她生命的延續。而頭上的瓦罐則是她的光環,一直延伸到天堂。

收藏豐富又獨特的碧波地博物館給了人們很多的驚喜,讓我們流連往返。每次在博物館里都能耗上六個小時,要不是平時練就了兩條強有力的腿,估計想細看這么多藝術品實在是很難。這與當地政府和基金會對博物館的大力支持是分不開的,當然還有像Nancy Berliner及無數熱愛藝術的工作人員,他們花費了大量的精力和時間在不同年份把最好的藝術品擺放展現給參觀者,讓人們在了解歷史、文化,欣賞藝術的同時,得以感受各位藝術家的藝術精神及情感。