河南南陽(yáng)地區(qū)漢墓出土陶豬圈的類型學(xué)研究

□鹿繼敏

豬圈,漢代稱豬溷,王充《論衡·吉驗(yàn)》中載有:“后產(chǎn)子,捐于豬溷中,豬以口氣噓之不死。”溷亦作“圂”[1],是農(nóng)家養(yǎng)豬的處所,因以木欄圈囿而得名。兩漢時(shí)期,農(nóng)業(yè)快速發(fā)展,當(dāng)時(shí)在政府和官吏的倡導(dǎo)下,養(yǎng)豬業(yè)空前繁榮。西漢時(shí)期,龔遂做渤海太守時(shí),令每家養(yǎng)兩頭豬、五只雞[2];黃霸做潁州太守時(shí),令郵亭倌都飼養(yǎng)豬和雞[3]。于是,在這一時(shí)期,養(yǎng)豬業(yè)成為普通百姓的日常副業(yè)。在兩漢墓葬明器中,陶豬圈模型是模仿現(xiàn)實(shí)中的豬圈設(shè)施,將之按一定比例縮小,通常與陶灶、陶井、陶倉(cāng)等成組出土,作為墓主人財(cái)富的象征。

陶豬圈作為兩漢墓葬出土明器中的典型器物之一,蘊(yùn)含豐富的時(shí)代信息和鮮明的地域特征。目前,學(xué)術(shù)界運(yùn)用考古類型學(xué)方法對(duì)陶豬圈進(jìn)行研究的較少,同時(shí)對(duì)重要漢墓出土的河南南陽(yáng)地區(qū)的陶豬圈的研究也少有涉及。本文以現(xiàn)有南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期考古發(fā)掘資料為主,以考古類型學(xué)為主要研究方法,對(duì)南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期陶豬圈做一次較全面的梳理與分析,以期進(jìn)一步揭示其發(fā)展及形制演變。

一、南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期陶豬圈概況

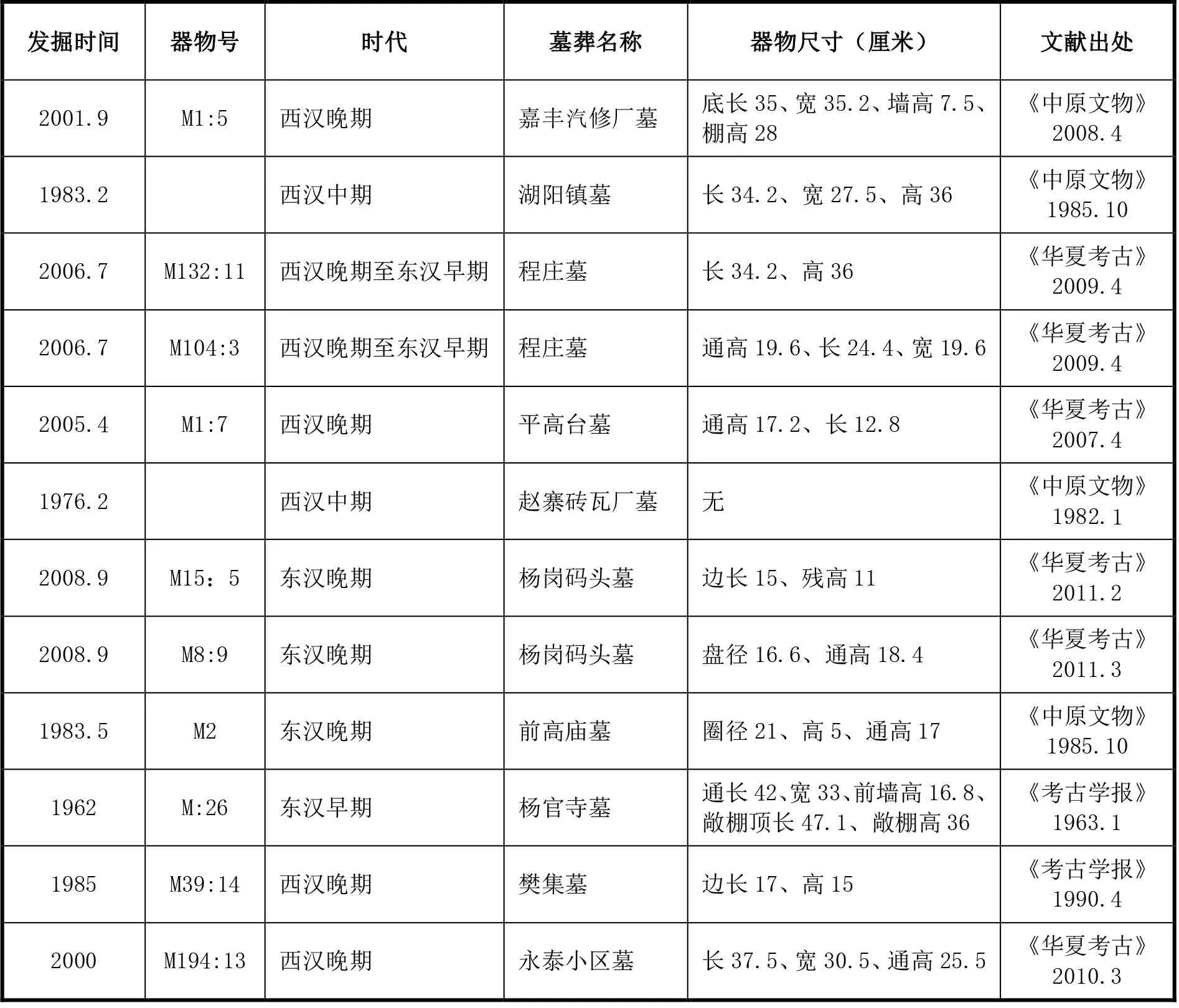

從已發(fā)表的考古發(fā)掘資料來(lái)看,出土于南陽(yáng)地區(qū)兩漢墓葬的陶豬圈至少有46件,主要分布在南陽(yáng)市區(qū)及新野、淅川、鎮(zhèn)平、唐河、方城等地。如:南陽(yáng)市楊官寺漢畫(huà)像石墓[4]、南陽(yáng)市永泰小區(qū)漢畫(huà)像石墓[5]、南陽(yáng)市東苑小區(qū)古代墓葬[6]、南陽(yáng)市辛店熊營(yíng)漢畫(huà)像石墓[7]、鎮(zhèn)平縣程莊漢墓[8]、南陽(yáng)市新野前高廟村漢畫(huà)像石墓[9]、方城縣平高臺(tái)遺址漢墓[10]、南陽(yáng)縣趙寨磚瓦廠漢畫(huà)像石墓[11]、淅川縣楊崗碼頭漢墓[12]、南陽(yáng)市嘉豐汽修廠漢墓[13]等漢墓。豐富的陶豬圈資料,為我們研究陶豬圈奠定了良好的研究基礎(chǔ),現(xiàn)從已發(fā)表的46件陶豬圈資料中擇取具有典型特征的12件 (見(jiàn)表1)進(jìn)行研究,其他類型相同或相近的陶豬圈不再對(duì)比分析。

從南陽(yáng)地區(qū)出土陶豬圈的分布情況來(lái)看(見(jiàn)表2),南陽(yáng)市區(qū)發(fā)掘帶陶豬圈明器的漢墓15處,出土陶豬圈明器17件,新野縣發(fā)掘帶陶豬圈明器的漢墓6處,出土陶豬圈明器15件,僅新野樊集漢畫(huà)像磚墓M16、M25兩處就出土陶豬圈10件。與其他地區(qū)相比,南陽(yáng)地區(qū)的兩漢墓葬較集中,出土的陶豬圈也相對(duì)較多,并出現(xiàn)了一墓二圈、一墓五圈。兩漢時(shí)期,是中國(guó)第一個(gè)大一統(tǒng)的時(shí)代,處于封建社會(huì)上升時(shí)期,也是南陽(yáng)地區(qū)歷史上非常重要的發(fā)展階段。兩漢時(shí)期的新野,《后漢書(shū)》稱之為“帝鄉(xiāng)”。當(dāng)時(shí)除漢光武帝劉秀多次在新野謀劃韜略外,在東漢的云臺(tái)“二十八宿”中,新野就有五位。兩漢時(shí)期,南陽(yáng)地區(qū)人口較多,手工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)較為繁榮,而豬圈是農(nóng)業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)的象征,同時(shí)也是財(cái)富的象征。所以,這也是南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期墓葬出土陶豬圈明器較多的原因之一。

二、南陽(yáng)地區(qū)兩漢墓葬出土的陶豬圈的考古類型學(xué)分析

從上述資料可知,南陽(yáng)地區(qū)兩漢墓葬共出土陶豬圈46件,其中4件損壞,無(wú)法判斷形狀,而另外42件陶豬圈形制上也各有差異。從選取的12件陶豬圈進(jìn)行考古類型學(xué)分析,根據(jù)其造型和結(jié)構(gòu)的不同,將其分為A、B、C三型,分別為:方形(包括長(zhǎng)方形)、圓形、不規(guī)則形。

(一)A型 方形

此處方形,主要指俯視整件器物,其平面呈方形,為現(xiàn)存數(shù)量最多的器形。

同時(shí),依據(jù)其附屬廁所及數(shù)量,分為三個(gè)亞型。

表1 南陽(yáng)地區(qū)漢墓出土陶豬圈一覽表

Aa型:平面方形(含長(zhǎng)方形)豬圈,帶一廁豬圈,按其結(jié)構(gòu)可分四式。

Ⅰ式:16件。平面近方形,四面圍以矮墻,廁所建在拐角圍墻之上,廁門開(kāi)向圈外,四阿式頂,也有的無(wú)頂。

標(biāo)本:新野樊集 M 39:14[14],正方形,圈一角設(shè)廁所,圈內(nèi)另立一柱托在廁所底部一角,廁所向外開(kāi)一門,四阿式頂。邊長(zhǎng)17厘米,高15厘米。(圖1-1)

Ⅱ式:1件。平面近似方形,四周圍墻,后墻增高,上置懸山頂,前部矮墻有門。

標(biāo)本:唐河縣湖陽(yáng)鎮(zhèn)漢畫(huà)像石墓出土[15],灰陶,方形矮圍墻,前墻右側(cè)有長(zhǎng)方形圈門,圈內(nèi)中間有一隔墻,一側(cè)為廁所,一側(cè)為豬窩,墻后部下方有孔,使左右兩邊相通。圈長(zhǎng)34.2厘米,前后寬27.5厘米,高26厘米。(圖1-2)

Ⅲ式:3件。平面呈長(zhǎng)方形,前半部圍以矮墻,后墻加高,上作敞棚懸山式頂,正脊中間開(kāi)一天窗。

標(biāo)本:南陽(yáng)市嘉豐汽修廠漢墓M1:5出土[13],長(zhǎng)方形,后半部分墻壁較高,上作敞棚懸山式頂,頂上有一天窗,前半部分有圍墻,在院落與敞棚之間有一道橫墻隔開(kāi),橫墻一端留有缺口,廁所中置便槽,后有靠屏,廁所與圈之間夾有一山墻,圈內(nèi)置豬,整個(gè)器底長(zhǎng)35厘米,寬35.2厘米,圍墻高7.5厘米,棚高28厘米。(圖1-3)

Ⅳ式:2件。平面呈長(zhǎng)方形,豬圈前半部圍以矮墻,后半部為二層小樓,二層上左側(cè)為廁所,有窗,四阿式頂,頂右側(cè)置望亭。

標(biāo)本:南陽(yáng)縣趙寨磚瓦廠漢畫(huà)像石墓出土[11],豬舍前部圍以院墻,上有瓦檐覆蓋,墻右側(cè)開(kāi)有長(zhǎng)方形大門,豬舍和廁所的上方為懸山式頂,兩坡均有瓦壟及瓦當(dāng)裝飾。屋頂右側(cè)置一望亭,頂為四阿式。望亭左側(cè)設(shè)廁所與豬舍,兩者之間用半截墻相隔。廁所門在一側(cè),內(nèi)設(shè)便池,前端施有向前傾斜的流,便池的左壁開(kāi)孔道與豬舍溝通。(圖1-4)

Ab型:平面近方形,帶二廁豬圈,依頂、通道的變化可分為二式。

Ⅰ式:11件。平面為方形,在圈外兩邊各建一座帶斜坡的平臺(tái),其端頭各建有一小屋式廁所,廁所位置呈平行對(duì)稱狀。

標(biāo)本:南陽(yáng)市永泰小區(qū)M194:13出土[5],矮墻圍成小院,圈外兩端各筑有小屋式廁所,屋前各開(kāi)一個(gè)長(zhǎng)方形門,廁門前均有斜坡通道,通向圈外,小屋頂呈四阿式。廁所位置呈平行對(duì)稱狀,廁所形制完全相同。圈前面有一長(zhǎng)方形門,圈內(nèi)底部偏后兩邊各有一圓孔,長(zhǎng)37.5厘米,寬30.5厘米,通高25.5厘米。(圖1-5)

Ⅱ式:1件。平面長(zhǎng)方形,無(wú)通道二廁豬圈,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,由豬圈、廁所、小院組成,廁與圈位于后端,上有敞棚懸山頂,廁所前有一小院,豬圈前亦有一小院,院內(nèi)后右角也有一小廁。

標(biāo)本:南陽(yáng)楊官寺漢畫(huà)像石墓M:26出土[4],前半部有圍墻作前院,上有長(zhǎng)方形門框,后半部墻壁加高,上作敞棚懸山式頂,頂上有一天窗。在院落與敞棚之間有一道縱界墻,把敞棚與院落分為左右兩部分。左院落與敞棚之間,筑有一道較低的隔墻,墻壁的偏左處有一小門。右院落與敞棚之間,也筑有右高左低的界墻,低處界墻上有并列五個(gè)豎長(zhǎng)方形鏤孔欄桿,右院地面飾紋與左院同。前院中間為一方形空底,周圍印有斜菱形的鋪地磚花紋,前院后右角有一糞池,池左有堵墻。敞棚內(nèi)即為豬圈,在敞棚內(nèi)的后右角有一糞池,前有尿槽,左有臺(tái)階。并列兩個(gè)廁所,分男女使用,左、右?guī)募S池下部,皆和豬圈相通。前墻高16.8厘米,底部通長(zhǎng)42厘米,寬33厘米,敞棚高36厘米,敞棚頂長(zhǎng)47.1厘米。(圖1-6)

Ac型:無(wú)廁豬圈,按其結(jié)構(gòu)和形制分為三式。

Ⅰ式:1件。長(zhǎng)方形,四周圍以墻,后墻加高,置四坡式頂。

標(biāo)本:方城縣平高遺址漢墓M1:7出土[10],泥質(zhì)灰陶,長(zhǎng)12.8厘米,通高17.2厘米,四坡形屋頂,模制,拼接而成。(圖1-7)

Ⅱ式:2件。弧邊方形。

圖1 A型圈舍

標(biāo)本:淅川縣楊崗碼頭古墓M15:5出土[12],夾砂紅陶,方形盤,在盤一角口沿上作一中空柱,頂已不見(jiàn),盤內(nèi)有一只豬。邊長(zhǎng)15厘米,殘高11厘米。(圖1-8)

Ⅲ式:1件。弧邊長(zhǎng)方形。

標(biāo)本:鎮(zhèn)平縣程莊墓地 M104:3出土[8],泥質(zhì)灰陶,弧壁平底,一角上部?jī)?nèi)折,中部有一孔。長(zhǎng) 24.4厘米,寬19.6厘米,通高 9.2厘米。 (圖1-9)

(二)B型 圓形

此處所說(shuō)圓形,指俯視器物,其平面近似圓形。南陽(yáng)地區(qū)出土的該型陶豬圈為數(shù)不多,依據(jù)其附屬廁所和結(jié)構(gòu),將其分為二式。

Ⅰ式:2件。平面近似圓形,帶廁豬圈。

標(biāo)本:新野縣前高廟村漢畫(huà)像石墓M2出土[9],圈為圓盆形,圈的前面有一少部分向內(nèi)壓平,下空,在此處建一廁所,并與廁所兩山墻相連。圈的后面壁沿上筑一小屋,小屋的底部和圈底燒結(jié)在一起,其兩側(cè)和圈壁壓下部分的兩側(cè)相連,四阿式頂,覆瓦壟。頂是燒制以后再放上去的,制作極其簡(jiǎn)劣。圈外側(cè)施綠釉。通高17厘米,圈高5厘米,圈徑21厘米。(圖2-1)

Ⅱ式:1件。圓形無(wú)廁豬圈,圈的制作較為簡(jiǎn)單粗糙。

標(biāo)本:淅川縣楊崗碼頭 M8:9出土[12],夾砂灰陶,圓盤,盤口沿上作一間房屋模型,四阿式頂,通高18.4厘米,盤徑16.6厘米。(圖2-2)

(三)C型 不規(guī)則形

1件。

標(biāo)本:鎮(zhèn)平縣程莊墓地 M132:11出土[8],泥質(zhì)灰陶,圈欄三面較直,一面上部向內(nèi)曲折,中部有一孔,底向內(nèi)凹。通高7.2厘米,長(zhǎng)18厘米。(圖3)

三、南陽(yáng)出土漢代陶豬圈的器形特征及演變

近年來(lái),隨著考古新發(fā)現(xiàn)的不斷增多,南陽(yáng)地區(qū)出土兩漢時(shí)期陶豬圈數(shù)量也在不斷變化,其發(fā)展演變的脈絡(luò)也逐漸變得明朗。從現(xiàn)有資料來(lái)看,南陽(yáng)地區(qū)的陶豬圈自西漢中期興起,作為明器開(kāi)始出現(xiàn)于墓葬之中;至東漢中期其得以盛行,墓葬中的陶豬圈數(shù)量逐漸增多;東漢末年,由于戰(zhàn)亂、生活習(xí)俗以及歷史發(fā)展等諸多原因,陶豬圈作為明器在墓葬中出現(xiàn)衰落。通過(guò)對(duì)南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期陶豬圈考古類型學(xué)分析,我們發(fā)現(xiàn)其器形主要經(jīng)過(guò)四個(gè)時(shí)期的演變,具體如下:

(一)西漢中期

西漢中期,南陽(yáng)漢代陶豬圈明器始見(jiàn)于該時(shí)期的墓葬,該時(shí)期喪葬制度基本上還是沿襲先秦時(shí)期的做法,陶塑的陪葬品形制偏重仿銅禮器,多為鼎壺敦盒,陶豬圈比較少而且形制也比較簡(jiǎn)單,陶豬圈為方形院落式,多為泥質(zhì)灰陶,制作較規(guī)整。從結(jié)構(gòu)方面看,圈帶一廁,四周圍墻,后墻增高,上置懸山頂,前部矮墻有門,豬舍與廁所以矮墻相隔,墻上有孔,豬舍與廁相互通氣。主要流行Aa型Ⅱ、Ⅳ式。

(二)西漢晚期

西漢晚期,陶豬圈的出土數(shù)量逐漸增多,而且形制也比較豐富。從結(jié)構(gòu)方面看,多為圈帶一廁,開(kāi)始出現(xiàn)少量圈帶二廁或無(wú)廁圈。豬圈四周圍矮墻,靠后墻一端建成方形小屋,內(nèi)設(shè)一廁所,置四阿式頂或懸山頂,小屋靠圈墻壁開(kāi)一孔,廁與圈相通。圈帶一廁,廁門向外開(kāi);圈帶二廁,位于后墻兩端,呈平行對(duì)稱狀,男女分用,墻外設(shè)有通道,方便出入廁所或飼養(yǎng)。主要流行陶豬圈器形為Aa型Ⅰ式、Ⅲ式,Ab型Ⅰ式,Ac型Ⅰ式。

(三)西漢晚期至東漢早期

圖2 B型圈舍

該時(shí)期出土陶豬圈形制開(kāi)始趨于復(fù)雜多樣化,陶豬圈多為平面長(zhǎng)方形,多閣樓式廁樓,前墻開(kāi)一門,中間為豬圈,后墻兩端對(duì)稱二層小閣樓,廁頂四阿式或懸山式設(shè)計(jì),樓前有一斜坡形通道直達(dá)底部,廁所底部與豬圈相通,圈墻外出現(xiàn)紋飾和刻字。不帶廁弧邊方形和不規(guī)則形陶豬圈也有少量出現(xiàn)。主要流行的陶豬圈器形為Ab型Ⅱ式、Ac型Ⅲ式、C型。

(四)東漢中晚期

該時(shí)期,陶豬圈出現(xiàn)明顯的衰退跡象。特別是東漢末年,在上層統(tǒng)治者對(duì)厚葬之風(fēng)的抵制之下,厚葬制度又一次受到?jīng)_擊,陶器模型明器制作工藝從精細(xì)到粗糙,造型從豐富到簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單粗糙的圓形帶一廁圈圓形、方盤形無(wú)廁陶豬圈模型相繼出現(xiàn),圈帶兩廁和閣樓式圈廁樓已經(jīng)不見(jiàn)。主要流行的陶豬圈器形為Ac型Ⅱ式,B型Ⅰ式、Ⅱ式。

四、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)南陽(yáng)地區(qū)漢墓出土的陶豬圈進(jìn)行梳理和類型學(xué)分析,了解到這一地區(qū)兩漢時(shí)期陶豬圈的發(fā)展演變以及社會(huì)生活情況,從中可得出以下認(rèn)識(shí):

(1)從南陽(yáng)地區(qū)漢墓出土的陶豬圈明器數(shù)量來(lái)看,兩漢時(shí)期該地區(qū)的家豬飼養(yǎng)技術(shù)成熟,尤其是圈養(yǎng)技術(shù)更為顯著。其養(yǎng)豬業(yè)發(fā)達(dá),家豬飼養(yǎng)已形成規(guī)模。

(2)南陽(yáng)地區(qū)兩漢時(shí)期的陶豬圈向我們展示了這一時(shí)期豬圈的多樣化,從獨(dú)立式到與廁所相連,陶豬圈的形制由簡(jiǎn)到繁、由粗到精,為我們研究這一地區(qū)豬圈的建造提供了大量的考古學(xué)實(shí)例,使歷史文獻(xiàn)與考古實(shí)例得到相互印證。

圖3 C型圈舍

(3)這一時(shí)期南陽(yáng)地區(qū)的豬圈與廁所相連的陶豬圈數(shù)量較多,表明養(yǎng)豬積肥已經(jīng)受到人們的重視。同時(shí),這也是我們研究?jī)蓾h時(shí)期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生活的實(shí)物資料。

(4)漢代“事死如生”的觀念依然深入人心,在農(nóng)業(yè)社會(huì)中,家畜的飼養(yǎng)以及數(shù)量,仍然是一個(gè)家庭及其家族財(cái)富的象征,同時(shí)也是衡量其社會(huì)地位高低的標(biāo)準(zhǔn),陶豬圈的出現(xiàn)正好順應(yīng)其需要,作為祈求死者能在冥界和來(lái)生擁有豐富財(cái)富的體現(xiàn),因此其多出現(xiàn)在兩漢時(shí)期的墓葬之中。

總之,陶豬圈作為兩漢時(shí)期墓葬明器中的一個(gè)類型,其所反映的是漢代 “事死如生”的思想和財(cái)富觀念。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活和建筑的發(fā)展與演變,也是漢代南陽(yáng)地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、建筑技術(shù)、家畜飼養(yǎng)技術(shù)等高度發(fā)達(dá)的體現(xiàn),為我們運(yùn)用考古學(xué)資料進(jìn)一步深入研究?jī)蓾h時(shí)期的社會(huì)發(fā)展,提供了難得的實(shí)物佐證。