哈佛藝術(shù)博物館,以藏育人

西東

用真正的藝術(shù)珍品而不只是書(shū)本教授知識(shí)。這是1895年哈佛藝術(shù)博物館前身初建時(shí)的初衷。旨在為學(xué)生提供超前的美術(shù)實(shí)驗(yàn)教育,正如游覽指南上的前言所寫(xiě):“Research,teacliiig,and learning-all ofwhich are at the heart of our mission…Our renowned collections and unique spaces inspire newways of looking and thinking about art for all visitors.”研究、教育和學(xué)習(xí)是這所大學(xué)博物館的使命,同時(shí)也一直在啟發(fā)公眾“觀”和“想”的新角度。走進(jìn)哈佛藝術(shù)博物館,體會(huì)這座西方名校如何以藏育人。

徐徐涼風(fēng)中帶著些許暖意,4月中旬的波士頓,似乎已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接這一年的春天。乘坐地鐵紅線到達(dá)哈佛廣場(chǎng),隨即前往哈佛大學(xué),它位于和波士頓一河之隔的劍橋。印象中這座歷史悠久的名校應(yīng)是紅磚綠樹(shù),透著書(shū)香與文雅。而今寒冬帶走的綠尚未恢復(fù),也只好安慰自己這樣的校園也不失凄美與詩(shī)意。與以往一樣,校園里熙熙攘攘的游人,正排隊(duì)等待和“約翰哈佛”的銅像合影一張,摸摸他那已歷經(jīng)無(wú)數(shù)次輕撫而變得發(fā)亮的左腳尖,祈求好運(yùn)和學(xué)業(yè)進(jìn)步。今天我的目的地不是這里,自然快步經(jīng)過(guò),不作逗留。在老校園里穿過(guò)一扇名為“Sever Gate”的黑色鐵藝門(mén),此行目的地哈佛藝術(shù)博物館隨即映入眼簾。

哈佛藝術(shù)博物館是哈佛大學(xué)的一部分,由三所獨(dú)立博物館整合而成,包括福格博物館(Fogg Museumof Art)、波什萊辛格博物館(Busch-Reisinger museum)(又名德國(guó)文化館[Germanic Museum])以及亞瑟薩克博物館(Arthur M·Sackler Museum)。博物館經(jīng)過(guò)10年的規(guī)劃和6年的修繕,已于2014年的11月16日重新對(duì)外開(kāi)放。

站在博物館的正門(mén)處,乍一看博物館不甚起眼,和校園里其他的建筑相比,耗資35000萬(wàn)美元的拓建并不高調(diào)。然而細(xì)細(xì)觀察,會(huì)發(fā)覺(jué)個(gè)中講究之處。展館主體沿用位于32號(hào)昆西街(Quincy Street)的福格博物館,在新喬治亞風(fēng)格的磚紅色建筑包裹下,意大利建筑師倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)給予了它戲劇性的改造,以適應(yīng)當(dāng)代的需求。新建的玻璃穹頂順理成章地,將受保護(hù)的歷史建筑與在東面緊靠它拓建的當(dāng)代展館連接起來(lái)。金字塔式玻璃穹頂?shù)募尤氩坏芎萌诤狭诵屡f建筑,也為整座博物館帶來(lái)了大面積的自然光。

在顏料王國(guó)探索藝術(shù)真相

重新開(kāi)放的哈佛藝術(shù)博物館增加了40%的展覽面積,總面積達(dá)2創(chuàng)以刀平方英尺,與此同時(shí)還擴(kuò)大了其藝術(shù)研究中心、藝術(shù)品修復(fù)實(shí)驗(yàn)室、劇院和教室,使整座博物館成為集收藏、展覽、研究、教育和學(xué)習(xí)于一體的綜合空間。超過(guò)25萬(wàn)件藏品得到了更為合理和科學(xué)的安置,這些豐富的館藏涵蓋來(lái)自歐洲、美洲、非洲、地中海地區(qū)、西亞以及東亞等各地從古至今的藏品,其中絕大部分來(lái)自于哈佛校友的捐贈(zèng)。

整座博物館共六層。負(fù)一層與第四、五層主要用于教學(xué)和科研的研討室、材料研究室。其中最讓我感興趣的是位于第四層的“顏料王國(guó)”——斯特勞斯保護(hù)技術(shù)研究中心(Straus Center for Conservation andTechnical Stucies)。這里收藏著2500多種珍稀顏料的樣品:來(lái)自阿富汗的青金石、埃及古老稀有的藍(lán)玻璃、木乃伊身上提煉的木乃伊棕、只進(jìn)食芒果葉的牛的尿液制成的印度黃、龐貝遺址的古老顏料……從公元前1000年到現(xiàn)今,很多都早已停止生產(chǎn),而新的合成顏料例如熒光顏料也隨著技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)。20世紀(jì)初,前福格藝術(shù)博物館館長(zhǎng)愛(ài)德華福布斯為了修復(fù)他那剛買(mǎi)回來(lái)不久但是有嚴(yán)重?fù)p壞的14世紀(jì)意大利油畫(huà)《圣母子和圣徒們》(Madonna and Child withSaints Nicholas of Tolentino,Monica,Augustine,and John theEvangelist),從此開(kāi)啟了他收集修復(fù)藝術(shù)品材料的喜好。到1928年,福布斯在福格藝術(shù)博物館成立了美國(guó)第一所藝術(shù)品修復(fù)與技術(shù)中心,就是今天斯特勞斯保護(hù)技術(shù)研究中心的前身。由于第二次世界大戰(zhàn),顏料收集進(jìn)展一度變緩甚至停止。許多年之后再度開(kāi)啟的活性顏料的收集,卻為過(guò)去70年市場(chǎng)上出現(xiàn)的現(xiàn)代合成和有機(jī)顏料提供了很好的參考材料。這些材料后來(lái)被用于檢定和修復(fù)油畫(huà)。例如2007年時(shí),博物館的研究團(tuán)隊(duì)以這些顏料為參照樣品,發(fā)現(xiàn)杰克遜·波洛克(Jackson Pollock) 3幅具有爭(zhēng)議的畫(huà)作上使用的一部分顏料是在1980年早期才出現(xiàn)的,而波洛克早在1956年就已經(jīng)去世。確實(shí),有賴于孜孜不倦的研究人員和科學(xué)家,很多藝術(shù)品才得以重現(xiàn)昔日光彩,也讓我們了解到更多藝術(shù)品背后的真相。

中庭也是獨(dú)特的展示空間

從一層到三層是展覽空間。從正門(mén)進(jìn)來(lái)便是卡德伍德中庭(Calderwood Courtyard)。卡德伍德中庭建于1927年,是建筑師亨利理查森謝普利(Henry Richardson Shepley)模仿文藝復(fù)興建筑師老安東尼奧達(dá)桑加羅(Antonio do Sangallo theElder),于1518年所設(shè)計(jì)的位于意大利蒙特普爾恰諾(Montepulciano)圣比亞喬教堂(The Church ofSan Biagio)的canons house的復(fù)制品。這兩處一模一樣的中庭也似乎在印證著劍橋與蒙特普爾恰諾這兩座姐妹城市的關(guān)系。卡德伍德中庭直接與玻璃穹頂相連,直截了當(dāng)?shù)匕炎匀还庖讲┪镳^內(nèi)部,讓中庭仿佛沐浴在溫和而明媚的陽(yáng)光中,透過(guò)淡黃色的拱門(mén)和石墻,給每一層四邊走廊上的雕塑與繪畫(huà)染上淺淺的暖調(diào)子。中庭的上空也是一個(gè)絕妙的展覽空間,卡洛斯阿莫拉雷斯(CarlosAmorales)的懸掛式動(dòng)態(tài)裝置作品《三角星座》(TriangleConstellation)自然為它增色不少。這件作品乍看纖細(xì)輕盈,實(shí)則是由彩鋼、鍍鉻鋼、鋼絲繩等工業(yè)材料組裝而成。它被懸掛至觀眾觸及不到的高度,但作品本身卻是一件可與觀眾互動(dòng)的大型樂(lè)器。16個(gè)巨型三角鐵以倒“人”字形的方式從小到大排列在一起,一根長(zhǎng)木棍的隨機(jī)敲擊產(chǎn)生的回響從中庭擴(kuò)散到各個(gè)展廳,用聲音和表演的元素把館內(nèi)所有空間統(tǒng)一起來(lái),這就是藝術(shù)家為哈佛藝術(shù)博物館專門(mén)制作這件作品的意圖。

閃耀東西方文明的杰作

以中庭為核心,一層的四個(gè)展館分別位于中庭四角。二、三層的布局也大致相同。大都會(huì)博物館,波士頓美術(shù)博物館當(dāng)然比哈佛藝術(shù)博物館大得多,但是它小而精的布局,加上涉獵極廣的館藏,讓我如同坐上時(shí)光機(jī)一般,在區(qū)區(qū)幾個(gè)小時(shí)內(nèi)從中到西穿越了上下幾千到上萬(wàn)年的歷史。館內(nèi)的藏品流光溢彩,很難想象一所大學(xué)竟可以擁有如此豐富且質(zhì)量上乘的藏品。

讓我印象最深的還是館內(nèi)古老的中國(guó)文物。新石器時(shí)代仰韶文明的陶罐,良諸文明的黑色軟玉琮,而商朝的虎頭貓頭鷹尾青銅觥,上面精細(xì)完整的花紋甚至仿佛在我眼前重現(xiàn)當(dāng)時(shí)匠人制作此器的情景;還有秦朝的獸面輔首,唐朝的藍(lán)色白底闊口頸潑釉罐,生動(dòng)活潑的漢唐陶俑,敦煌莫高窟壁畫(huà)《被羅漢和護(hù)法環(huán)繞的菩薩胸像》和第328窟彩塑供養(yǎng)菩薩像,東魏時(shí)期的天龍山石窟……如果不是身在此處,又該如何才能和流失國(guó)外的這些文物重逢呢?在中國(guó)土地上被創(chuàng)造出來(lái)的藝術(shù)結(jié)晶,雖現(xiàn)今得到妥善保存,能被中國(guó)人看上一眼,這些流失遠(yuǎn)方的寶貝們也許不至于感到太落寞。

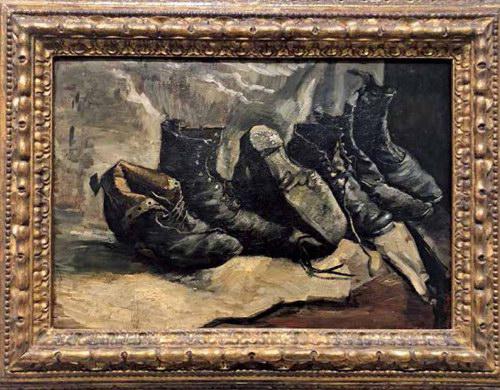

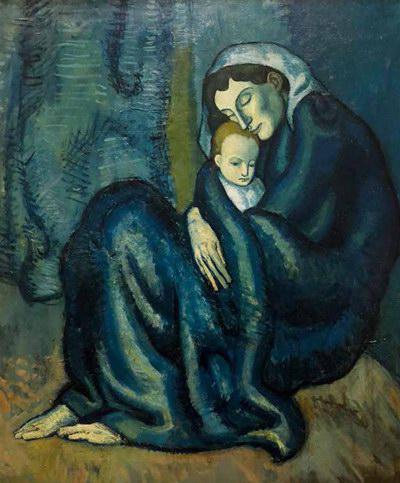

西方藝術(shù)方面,最為著名的要數(shù)印在游客指南封面上的《送給保羅高更的自畫(huà)像》。可惜來(lái)到畫(huà)像跟前只剩下一面白墻,作品剛好外借阿姆斯特丹梵高博物館,幸好旁邊的《三雙皮鞋》還在。那個(gè)時(shí)期的梵高對(duì)靜物很著迷,而三雙皮鞋的刻畫(huà)也非常深入,很多細(xì)節(jié)都在對(duì)觀者訴說(shuō)著畫(huà)家如何在昏黃的光線下,專心地、有耐心地完成這幅作品。除了這一幅,梵高還畫(huà)了另外四幅同系列的皮鞋,不過(guò)我想這一幅是最特別的,畢竟這三雙皮鞋底下還隱藏著另外一幅描繪花束與花瓶的靜物畫(huà)。如果你像我一樣遺憾沒(méi)能擁有一雙X光眼目睹這畫(huà)背后的花束,接下來(lái)或許雷諾阿《春天的花束》也可以填補(bǔ)你的失落。《春天的花束》右邊排列著莫奈的《紅鯔魚(yú)》,心中自然又暗暗把剛才梵高畫(huà)的白布和莫奈的作品比較了一番。而畢加索藍(lán)色時(shí)期的畫(huà)作《母與子》讓我忍不住深陷其中的憂郁與寂靜,相比立體主義時(shí)期的硬朗,我更加鐘愛(ài)他這個(gè)時(shí)期的細(xì)膩和敏感。

現(xiàn)代與當(dāng)代藝術(shù),哈佛這里也藏著不少精品,例如菲利普加斯頓(Philip Custon)的小畫(huà)《TheThree》;Kerry James Marshall的《Untitled,2008》上一年才在他洛杉磯現(xiàn)代美術(shù)館的個(gè)人展中見(jiàn)過(guò),想不到又有緣遇到,這是我當(dāng)時(shí)特別喜歡的一幅。還有特展《盤(pán)點(diǎn)——1943-55的德國(guó)藝術(shù)》(Inventur-Art in Germany,1943-55)。160件展品創(chuàng)作于德國(guó)人被迫對(duì)第二次世界大戰(zhàn)和集中營(yíng)的反思時(shí)期,一系列當(dāng)時(shí)德國(guó)戰(zhàn)后的社會(huì)意識(shí)形態(tài)通過(guò)藝術(shù)的方式被記錄下來(lái),其中很多作品也從未在德國(guó)以外公開(kāi)展示過(guò)。

如此一座藏身校園的博物館,無(wú)疑是成功的。更擔(dān)當(dāng)?shù)闷鹚恢币詠?lái)以藏育人的理念。上萬(wàn)年的時(shí)間跨度、多元的地域文明,鑄成一座寶塔,閃耀著璀璨的人文光環(huán)。