赤峰市2016年7月25日~26日暴雨天氣診斷分析

摘要:利用常規觀測資料、NCEP再分析資料、自動站觀測資料等對赤峰市2016年7月25日~26日暴雨天氣過程診斷分析。結果表明:鄂霍次海高壓同副熱帶高壓疊加后有高壓壩形成,低渦始終維持不變,大量冷空氣南移,在赤峰市北部與水汽交匯,對流層中低層切變線、急流、地面氣旋及兩高壓帶之間強輻合場;赤峰市上空假相當位溫數值相對較大,該市東部有水汽通量大值區,同赤峰市暴雨保持一致。隨后水汽通量值降低,赤峰市暴雨天氣趨于結束;暴雨落區內上升運動強而深厚,對強降雨強度和落區預報有很好的指示意義。

關鍵詞:暴雨天氣;環流形勢;物理量場;赤峰市

中圖分類號: P458.121.1 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2018.16.054

1 暴雨天氣實況

受高空槽、低層切變線及西南暖濕氣流影響,從7月24日夜開始,赤峰市境內出現中到大雨、暴雨及大暴雨天氣,短時強降雨集中在赤峰市中、南部,以短時強降水、雷雨大風及冰雹為主,最大降水量都超過100毫米,赤峰城區降水量達45毫米以上。強降雨過后,赤峰城區出現嚴重內澇,寧城縣城區立交橋下積水超過1.8米,許多車輛拋錨,積水最深路段水位超過30厘米,交通一度受阻。受強降雨影響,赤峰市境內水庫和河道水面明顯上漲,一些村莊遭受洪水侵襲,農田、道路被毀。

2 環流形勢

2.1 高空形勢

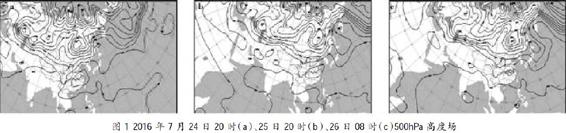

暴雨天氣出現前,500hPa中高緯為兩脊一渦型(如圖1),24日20時,貝加爾湖東部分布有一低渦,而兩高脊則分別在貝加爾湖西部和鄂霍次海附近,副熱帶高壓呈塊狀分布。副熱帶高壓西北側分布有赤峰市,槽前西南急流控制整個貝加爾湖冷渦底部。鄂霍次海高壓同副熱帶高壓疊加后有高壓壩形成,低渦維持不變,大量冷空氣南移,且在赤峰市同副熱帶高壓西北暖濕氣流交匯,引發大雨和暴雨。

2.2 850hPa溫度場、切變線

500hPa冷渦底部內蒙古有一東北至西南走向低槽,低槽前有西南急流。850hPa溫度場中,槽前存在高溫區,受西南暖濕氣流影響,赤峰市上空水汽充足,高溫高濕利于暴雨出現。700hPa和850hPa低槽東移,850hPa有一東北至西南走向切變線。25日08時,該切變線位于赤峰市西北部,對應出現降雨,隨后赤峰市降雨范圍擴大,隨系統東移切變線強度增加。20時,風切變貫穿整個內蒙古,赤峰市白天暴雨強度較大。26日08時,切變線移到赤峰市東部,強降雨減弱,赤峰市暴雨結束。

2.3地面形勢

地面場上,整個貝加爾湖地區被冷高壓控制,東部高空渦前部有鋒面氣旋,河套東部有鋒面氣旋低值,受高空氣流引導,25日08時低值系統轉變為華北氣旋;隨后暖鋒開始對赤峰市產生影響,副熱帶高壓南落,氣旋中心強度降低;20時北京沿線上氣旋中心位置沒有太大變化,強度減弱。貝加爾湖南部高壓和海上高壓強度增加過程中,赤峰市在兩高壓之間強輻合帶內,受鋒面過境影響,大量不穩定能量釋放。

3物理量場診斷分析

3.1不穩定能量

暴雨天氣過程中,假相當位溫數值,500hPa以下隨高度增加而逐漸降低,說明大氣處于不穩定狀態下,500hPa以上隨高度增加隨之增加,說明大氣處于穩定狀態下。此外,赤峰市上空假相當位溫數值相對較大,說明在暴雨過程中,赤峰市上空不穩定能量強度較大,且水汽條件充足。

3.2水汽條件

25日08時,水汽通量大值區從渤海灣南部逐漸移到赤峰市境內,各高度層水汽通量數值增加,其中850hPa處有水汽通量大值中心。20時,赤峰市水汽通量在14~22g/(s·cm·hPa),而赤峰市東部則有水汽通量大值區,為26g/(s·cm·hPa),水汽通量大值區分布形式同赤峰市暴雨天氣保持一致,隨后水汽通量值降低,赤峰市暴雨天氣趨于結束。

3.3 動力條件

暴雨出現時,200hPa以下均表現為深厚上升運動區,25日14~20時為上升運動強盛期;450~700hPa內有一上升強中心,達-42hPa/s,受其影響赤峰市大部分地區出現暴雨。

4 結論

鄂霍次海高壓同副熱帶高壓疊加后有高壓壩形成,低渦維持不變,大量冷空氣南移,赤峰市北部有冷空氣和水汽交匯,對流層中低層切變線、急流、地面氣旋及兩高壓帶強輻合場引發暴雨。

暴雨過程中,赤峰市上空假相當位溫數值相對較大,說明赤峰市上空不穩定能量強度較大,同時還有充足水汽條件。

赤峰市水汽通量數值在14~22g/發(s·cm·hPa),東部有水汽通量大值區,同赤峰市暴雨天氣保持一致,隨后水汽通量數值降低,赤峰市暴雨結束;暴雨落區內上升運動強而深厚,對強降雨強度和落區預報有很好的指示意義。

參考文獻

[1]賈有福,畢敬,趙亞楠,等.赤峰市2016年7月20日-22日大暴雨成因分析[J].內蒙古科技與經濟,2017,(02).

[2]王倩.2012年7月21~22日赤峰暴雨天氣成因診斷分析[J].內蒙古氣象,2015,(03).

作者簡介:訾耀海,本科學歷,工程師,研究方向:天氣預報。