基于核心素養的小學數學課堂構建之策略

江蘇省常州市武進區人民路小學 吳偉鋒

素養是人們面對復雜社會擁有的一切能力的綜合。“核心素養”就是所有素養中最為核心和重要的部分,也是受過教育的學生所具備的在社會上健全發展和成功生活所具有的一切技能、知識和態度的集合體。鑒于新課改精神,本文筆者就在教學實踐經驗基礎上,論述基于核心素養的小學數學課堂構建的策略。

一、以教材知識點為基地,培養核心素養

數學核心素養是基于計算、認數、統計、測量等具體數學技能和數學知識基礎上形成的數學方法和數學思想以及對數學在社會生活中的作用和價值的嶄新認識。因此,教師必須認真研讀數學教材內容,對課文中的每一段話、每一個插圖、每一道例題和習題都進行仔細思考和分析,深刻理解知識的來龍去脈,把握各個知識點之間的聯系,厘清具體的知識技能目標。同時,教師也要深入挖掘教材知識點中所蘊含的核心素養,需要對學生培養的核心素養以及可以培養的核心素養,以教學目標的形式展現出來,這樣才能有效開展核心素養教育。

如在講授“平行四邊形”這一知識點的時候,從知識技能角度來說,教學目標應該是對平行四邊形面積計算公式的理解、對平行四邊形面積計算公式的掌握、能夠準確計算平行四邊形的面積、正確使用平行四邊形面積公式解決生活實際問題。培養學生的數學核心素養有推理能力、空間觀念、應用意識、模型思想以及探究平行四邊形面積計算公式轉化為數學思想的方法。根據這一特點,教師在教學活動過程中,應該讓學生觀察生活中的平行四邊形,如黑板、桌子等長方形和正方形的模樣,都是平行四邊形,之后,教師應該讓學生把握平行四邊形的主要特征等等。通過這些步驟,培育學生的空間觀念和模型思想,有效達到培育數學素養的教學目標。

二、在知識和技能形成過程中,培育數學核心素養

數學核心素養的形成,是在知識技能基礎之上的,也就是蘊含在數學知識形成、發展與具體應用過程中。在小學數學知識體系中,重要基礎知識是法則、公式、定律、性質、定理等,基本的數學技能就是測量、運算、畫圖等技能。數學核心素養的提出,就是要求學生理清概念和概念之間的各種關系,學會構建嚴密的知識結構,掌握分類的數學方法和推理的數學方法,學會自主解決在學習上遇到的各種問題。

如在講授《乘法》時,為了培養學生對乘法認識的數學素養,教師可以對學生展示便利店或者游樂園的主題圖,讓學生觀察與感知在生活中存在的同數相加的現象。教師還可以向學生展現飛機上乘客坐艙位的情境,讓學生圈一圈、數一數,當每一架飛機上坐的人數都是相同時,怎么使用加法算式來表達飛機坐的人數,讓學生感知相同加數連續相加的特征,滲透乘法的真正意義。教師也可以展示:一列火車有四節車廂,每個車廂里坐了六個小朋友,算算這一列火車一共坐了多少個小朋友?這樣讓學生從加法中推理出乘法的算法,培養了數學核心素養。教師還可以讓學生觀察數量相同的動物、每一份數量相同的胡蘿卜、香蕉等,然后展開實物圖、加法算式、乘法算式這三種圖示的比較,在豐富生動的情境中,讓學生掌握直觀圖形、語言文字和數學符號表示方法這三者的轉化,培養學生從具體事物歸納知識的抽象思維的數學素養能力,也能幫助學生學會使用乘法符號來表達具備簡潔性的符號化思想,培養符號意識的數學素養能力,也能教會學生采用圖形、實物等形象直觀的實物理解抽象的數學知識,這是數形結合思想的體現。在這個過程中,學生掌握了乘法的模型思想,學會采用數字符號去表達交流,培養了學生的數學感覺,達到培養核心素養的教學目標。

三、在理論聯系實際過程中,培養學生的數學核心素養能力

理論聯系實際,這也是一項重要的數學核心素養能力。理論與實際的互相結合,需要教師在小學數學課堂教學活動過程中,不能采取盲目的、古板式的知識傳授方法,而應該注重教學理論與現實生活實際的互相結合,在促進學生數學知識水平提高的基礎上,也培養學生的數學實踐能力。在教學過程中,教師應該根據學生在數學學習過程中遇到的實際狀況,增添一些具有實踐性質的課程,讓學生在實踐過程中學習與掌握理論知識,培育數學實踐能力。教師在課堂教學活動中,也可以采用多媒體教學法、情境教學法等具有實踐性質的教學方法和教學模型,在情境中學會數學知識的實際應用。這樣,在激發學生對數學學科學習興趣的同時,也培育了學生的實踐動手能力,提高了教學效率。

如在學習“加減乘除”的時候,教師可以為學生創設在菜市場購物的情境,讓學生親自感受“加減乘除”數學知識在實踐過程中的應用。如在菜市場上,教師可以提問學生:“在這里有三斤青菜,每一斤青菜價格為兩元,請問買三斤大白菜需要多少錢?”學生經過思考,自然也回答出:“三斤大白菜的價錢,相當于三個二相加,2+2+2=6。”教師在這個時候,也可以引出乘法的計算公式,也就是2×3=6。這樣,學生學習了簡單的乘法運算,有效達到了教學目標。

四、在解決生活問題過程中,培養數學素養

培養數學核心素養,應該貫穿在整個數學知識的學習過程之中。所以,培養學生運用知識解決生活問題的能力,這是數學教育的重要內容。從數學教育目的來說,小學生學習數學知識,一方面是為將來的學習活動奠定基礎,另一方面也是為了學有所用,把知識應用在解決生活實際問題的過程。為此,教師在培養學生的數學核心素養方面,應該培養學生應用知識解決問題的能力,鞏固對知識的理解,積累理論解決實踐問題的經驗和能力,發展應用意識。

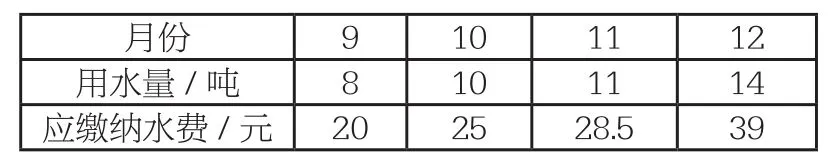

如在學習小數乘除法之后,教師可以培養學生應用理論知識解決生活問題的能力,可以要求學生解決一個生活問題:自來水公司為了提倡廣大居民節約用水,采取按月分段計費的方法收水費。當水量在規定的噸數范圍之內,就根據基本標準去收費。當超過了規定的噸數,就提高一部分收費標準。小林家在9~12月的用水量和繳納水費狀況是:

教師可以讓學生從這個圖表中觀察:自來水公司規定的每個月用水量是多少噸?超過規定的用水量的標準是多少?學生經過觀察,發現用水量從8噸到10噸,水費就由20元變為25元,一共增加了5元。根據“總價÷數量=單價”的公式,可以計算出每一頓水費應該是2.5元。當用水量由10噸變為11噸時,用水量增加了1噸,水費也由25元增加到28.5元,增加了3.5元。經過一番觀察、計算與思考的過程,學生也清楚了用水量以10噸為界限,10噸以內(含10噸)是一個收費標準,超過10噸又是另一個收費標準。通過這一解決問題的過程,學生掌握了小數乘除法方面的知識,學會了數據分析觀念、運算能力、數感、推理能力、模型思想等數學核心素養,有效達到了教學目標。

五、在潛移默化過程中,培養數學核心素養

小學生數學核心素養的培養不是一朝一夕就能完成的,是一個日積月累、潛移默化、不斷發展與提高的過程。教師應該把培養學生的數學核心素養落實在每一次課堂教學活動之中,蘊含在數學知識技能教學過程之中。具體來說,就是教師在教學過程中應該注重“有形”的數學概念、數學性質、數學法則、數學規律、數學定律等顯性知識方面的教學,也應該引導學生深刻領悟在這些顯性知識背后的“無形”的能體現數學核心素養的數學方法和數學思想。如在平日的課堂教學活動中,應該讓學生主動去獨立思考、合作交流、動手實踐,在學習與領悟基本數學知識過程中提高數學修養,形成基本的數學技能,積累豐富的數學活動經驗。作為教師,在教學活動過程中應該不斷反思自己的教學方式,積極探索培育數學核心素養的有效方式,實現學生的可持續發展和全面發展,切實提高數學學科的教學質量。