課堂巧設計 “練”出思維力

江蘇省如皋經濟開發區第三實驗小學 王蓓蓓

2017年11月8~10日,筆者有幸參加了第十三屆小學數學教學改革觀摩交流展示培訓活動,各省的金牌好課匯集于此,聽后讓我收獲滿滿。這些課盡管課型不同,老師教學風格不同,但都有一個明顯的共同點,那就是特別注重在探究學習中提升學生思維力。思維力是個比較大的概念,它包括理解力、分析力、綜合力、比較力、概括力、抽象力、推理力、論證力、判斷力等能力。它是整個智慧的核心,參與、支配著一切智力活動。一個人聰明不聰明,有沒有智慧,主要就看他的思維能力強不強。要使自己聰明起來、智慧起來,最根本的辦法就是培養思維能力。

根據我的理解,我梳理了大師們的幾點做法:

一、創設情境,激發思維

創設情境是指教師在教學中利用模型、實物、錄像等輔助性手段,又或者是利用學生生活中、人的生產實踐中的某些事物,為學生營造與學習有關的情境。

例如,在講“毫升和升”這一知識的時候,老師創設了一個上游泳課的情境:游泳課結束后,如果每個學生要滴4滴眼藥水,50人一個班,需要帶幾瓶眼藥水?

這個情境的設計很貼近學生生活,沒有生搬硬套的痕跡。學生在教師的引導下明確,要解決這個問題得知道一瓶眼藥水,也就是10毫升可以滴多少滴?在交流中又發現:10毫升太多了,可以只研究1毫升有多少滴。于是接下來學生經歷從猜想到實驗,再到計算問題的解決的有效研究過程。

二、激發動機,激活思維

動機是為實現一定目的而行動的原因。心理學研究表明,人的大腦思考是受動機刺激的,沒有動機的思考只能是本能的重復和再現。

例如,“生活中的比”這節課,在引入新課環節,老師是這樣來誘發學生的思維動機的:老師出示了孩子們非常熟悉的班上一個同學的照片,然后動畫演示變化過程,提問:“(1)這些照片和原來的照片比,哪些像,哪些不像?(2)照片的像與不像與什么有關?”像與不像是學生能根據生活經驗直接判斷的,但至于為什么像?為什么不像?像與不像又和照片的什么有關系呢?這兩個問題一提出,學生的好奇心一下子被激發出來了,興趣非常濃,并由此產生了思考。學生開始關注照片的高度、寬度、面積……從多種角度去考慮,想到了像與不像應該和照片的長和寬有關,老師再引導:那可能與長和寬的什么有關系呢?學生猜想長和寬的積、長和寬的商……接下來就是用數據說話,讓學生開展研究。

當然,學生興趣的激發、學習動機的激發,還要體現在新課引入與課堂小結之外的其他環節上,即體現在其他的教學過程中,此過程中的每一個教學環節,教師都需要想辦法讓學生的思維被激活,并且跟學生的學習實際與教師所要教學的內容結合起來,然后通過一些問題去讓學生的思維更加活躍,這樣可以讓課堂學習更加活躍。

三、逐步遞進,發展思維

研究表明,學生在學習中的思維具有明顯的連貫性,即在學習的過程中,在探究未知的過程中,思維必然具有連貫性。所以,教師在教學中需要努力讓學生進行聯想,以讓思維具有層層深入的特點。如果在學習過程中學生的思維能夠逐步深入,那教學效果就可以得到保證。而思維深入可以從橫向與縱向兩個角度來進行。

縱向思維就是指從問題解決的邏輯出發,不斷思考問題解決的思路,以讓學生探求問題解決的源頭。有效的策略就是教師通過問題的連續提出,讓學生一個接著一個思考,一個問題連著一個問題,這樣學生的思維就有了階梯,學生也可以在知識的內在聯系上獲得知識的掌握與思維的培養。

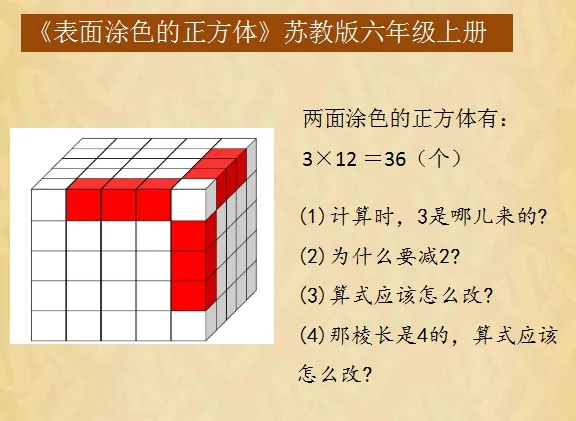

例如,在講“表面涂色的正方體”時,學生研究棱長是5的正方體后,老師向學生提出這樣一些問題:(1)計算時,3是哪兒來的?(2)為什么要減2?(3)算式應該怎么改?(4)棱長是4的正方體,算式可以怎樣改?通過讓學生思考這些問題,層層深入,初步建立模型意識。

所謂縱向思維,其實就是學生在學習的過程中用大腦加工形象的知識,然后向抽象的知識過渡,這樣形象思維與抽象思維相結合,學生的思維能力就可以得到充分的培養。教學經驗表明,學生在數學學習中的橫向思維,能夠促進學生由此及彼地思考,這是一種重要的思維方式,其可以讓學生的知識面更加寬廣,可以讓學生的思維更加具有寬度,在教學中我們常常強調讓學生舉一反三,實際上就是橫向思維的結果。

四、綜合分析,升華思維

分析綜合是思維的基本形式,有了分析,思維才能深入,認識也才能深入,才能提高。分析與綜合之間是相互依存、相互促進的關系,在教學中常常采用先分析再綜合并以此循環的模式,這樣有助于培養學生的創造力。

例如, “用數對確定位置”一課,引導學生觀察數對與圖形的關系,分析:(1)如果行都加相同的數,列不變,圖形會怎樣?(2)如果列都加相同的數,行不變,圖形會怎樣?(3)如果行和列都加上一個相同的數呢?(位置變化,大小和形狀不變)(4)如果行和列都乘一個相同的數,圖形會怎樣呢?(位置變化、大小變化,但形狀不變)這樣一層一層地進行分析,讓學生把握知識的脈絡和思路,最后再進行總結,從而使學生明確數對和圖形之間的邏輯關系。

數學是思維的體操,數學課堂就給培養思維力提供了時間和空間,而作為課堂的主導者,教師就應該用智慧和經驗引領課堂,讓學生的思維力在學習中得到有效的提升。