中國建筑體系的建立辛路及其發展

李鵬程 李秋子

(1.南京大學建筑與城市規劃學院,江蘇 南京 210093; 2.揚州大學建筑科學與工程學院,江蘇 揚州 225000)

中國幾千年來并未形成關于建筑的學術體系,這點從《四庫全書總目綱要》與《古今圖書集成》的分類即可見(在《四庫全書總目綱要》,與建筑有關的要目分置于史部—地理類—都會郡縣目和古跡目、史部—證書類—考工目、子部—術數類—相宅相墓目)。建筑在中國古代僅僅作為“器”的一部分,是工匠的行為。

而作為“器”,主要目的是“有用”,為了獲得有用的內部空間,建筑僅是建造的產物,獲得內部空間才是建造的目的,換句話說建筑的外形僅是一個媒介或載體,通過載體達到“功用”的目的[1]。顯然,如果按照西方“主流”的觀點,是不能理解中國建筑的,也就是為什么會有“中國建筑為什么用木構”[2]的疑問。

然而,西方的“主流”觀點又不可避免的影響了第一代留洋歸國建立中國建筑體系的建筑學人,如梁思成、劉敦楨等前輩。所以,理清西方話語背景下的中國建筑體系,是看清當今建筑現象不可或缺的基礎。即弄清這個“客”從何處來,我們才知道用什么樣的“待客之道”。

1 準備:文化轉型與整理國故

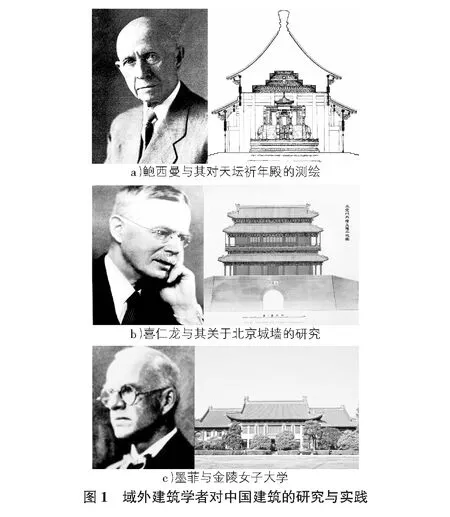

中國建筑體系的建立和中國第一代學者的努力與經歷是分不開的。然而在這些學者建立之前仍有一段較長時間的醞釀階段,即擁有著時代的大背景。由于中國古代并沒有建筑科學,首先對中國建筑進行研究的是隨著殖民而來的域外學者(當然在這之前,17世紀~18世紀,歐洲還掀起過一陣中國熱,其中以錢伯斯爵士在英國丘園中設計的中國寶塔最為人所熟知。但這一時期只是對中國建筑處于獵奇的階段,理論的建樹并沒有多少),其中鮑西曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)對部分中國建筑做的嚴謹的測繪工作、喜仁龍(Osvald Siren,1879—1966)對中國建筑和藝術的卓越研究、墨菲(Henry Killam Murphy,1877—1954)的“中國建筑文藝復興”、艾術華(Johannes Prip Moller,1889—1943)對“樸實真誠的中國風格”的追求等(如圖1所示)對中國學者展開建筑研究有著較為深刻的影響。但要說影響最大的還要數日本人的研究,因為他們深深刺激了中國學者的民族主義情懷。

日本建筑學者的研究,如關野貞、常盤大定、伊東忠太等,雖然一定程度上限制中國建筑文化與西方學術的直接對話,但不可否認,他們向中國傳遞了西方的學術體系,也借此奠定了中國的研究基礎。并揭開了中國人自己研究中國建筑史的大幕。

中國社會在經歷一系列的大變革之后,以胡適為代表的學者終于喊出了“整理國故”的口號。在建筑界以“營造學社”為代表的學術機構,也在此背景下展開了對中國的古建筑全面地研究。中國營造學社(朱啟鈐在接受庚款資助后在營造學社前加“中國”兩字)雖然存在時間(1930—1945)不算長,且大部分時間處于戰爭狀態,但經他們調查被重新發現的珍貴建筑遺存,上起漢唐下至明清各歷史時期均有分布,整理出了清晰的中國古建筑發展脈絡[3]。且不論后續建立的體系在今天看來是否恰當,但其“研究中國固有之建筑術,協助創造將來之新建筑”之宗旨是實現了,不僅對中國建筑體系的建立,也為后人的重新詮釋工作提供了重要的文獻保障。

2 “學術化”歷程:差異下的轉譯

不同于中國傳統建筑觀念,在西方傳統文化中,建筑與繪畫、雕塑一樣,同屬于藝術的范疇,它需要被創作,而不只是有用的“媒介”。即在西方的觀念里,建筑師和藝術家的工作一樣是一項形而上的工作,建筑師是知識分子中的一員。這一點從域外建筑師在中國的建筑實踐即可見一斑,不管是西式的中央大學校址(今東南大學校址)還是仿中式的金陵大學與金陵女子大學(今南京大學和南京師范大學)都改變了中國傳統的建筑設計方法——立面的設計。這和中國的建筑營造傳統是有差異的,雖然中國傳統建筑形式具有極高的美學價值,但這不是經過立面的設計得到的。

然而,中國第一批留學生在接受了當時以美國賓大為大本營的鮑扎體系的教育歸國后,在特定的歷史背景條件下建立了中國的建筑體系,這樣,我們一開始就無可選擇地繼承了西方“建筑是藝術”的概念。而這些,又不可避免的影響、甚至指導著教育,從而影響著一代代的建筑師。

面對上述的差異,第一代建筑師的轉譯也很有意思,他們拋棄了西方繁瑣的“形而上”的討論而轉向社會普遍接受的“形而下”的建造技術問題,在不改變建筑作為“器”的本質的基礎上實現學院式教育。但正由于形式的理論問題沒能得到充分討論,導致理論常被誤導,最終也就被轉譯成“概念”“手法”甚至“說法”的同義詞。形式也就必向“商品”一樣被任意提取。

3 本土化意義:建筑文化需要被重新詮釋

學術體系不完善,造成了對西方建筑學的誤解與誤讀,不僅如此,甚至陷入以西方建筑學的眼光審視自己的傳統建筑的危險境地。因此,中國的建筑文化在今天仍需要像當初第一代那樣被重新審視與詮釋。

在歷史的發展中這是一直被討論的問題,如林徽因的《論中國古代建筑的特征》:“最莊嚴美麗,迥然殊異于其他建筑,為中國建筑博得最大榮譽的,自是屋頂部分。……在科學美學兩層條件下最成功的,卻是支承那屋頂的梁柱部分,……是研究中國建筑的關鍵所在”。[4]表明了第一代建筑師對中國建筑的思考;接著第一代、第二代又在政治口號“民族樣式”“社會主義形式”等的枷鎖下艱難探索;第三代之后又在改革開放的大潮中陷入了形式的迷霧。而后,建構的大旗被扛起,甚至一度被認為是中國建筑的現代表達。這些都是一代代建筑學人為中國建筑本土化做的嘗試。

隨著時代的發展,城市群的問題、高密度城市的問題、大規模舊城更新的問題、鄉村振興的問題,這些都是西方不曾遇到的中國問題,但也是建筑學外延必須包含的,如何解決在中國大地上的種種問題是為建筑學本土化的意義之所在。

4 結語:“反客為主”or“客隨主便”

建筑學沒有完全本土化之前,仍然是所謂的“客”,那么,如何看待或對待深受西方影響下的中國建筑體系,是言必提西方——現代主義、后現代、解構主義等等,讓其反客為主,還是在此基礎上講好中國故事,為中國的國情服務,即客隨主便,答案顯然是后者。

但如果我們重新審視現在的建筑,華為小鎮的牛津區、各種或西班牙風格、或托斯卡納風格的住宅,令人應接不暇。從本質上看,這只是把傳統的形式換成了現代的形式而已。可以說,“鮑扎”體系表面上被放棄了,但其學術傳統從來都沒有被接受過;“渲染”作為模仿的手段被放棄了,但模仿的本質從來也不曾被放棄過(見圖2)。

故而我們在不知情的情況下糊涂地選擇的所謂現代,本身也淪為了形式,只不過是傳統形式的金蟬脫殼。當浪漫主義情節泛濫時,形式的現代與傳統又進行著新一輪的較量。

不得不說我們仍停留在前者。