R型枕在神經科介入術后制動腰背部酸痛病人中的應用效果

, ,

顱內動脈瘤性蛛網膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)是常見的腦血管病之一,其發病率僅次于腦梗死和高血壓性腦出血,年發病率為每10萬人8例~16例,病死率超過40%,致殘率超過33%[1],其中腦動脈瘤和腦動脈畸形是引發SAH的重要病因[2]。在腦動脈瘤病人和腦動靜脈畸形治療中使用血管內介入栓塞術和開顱夾閉術的臨床效果有較大差異,其中血管內介入栓塞術的治療效果優于開顱夾閉術的治療效果,且使用血管內介入栓塞術治療后的并發癥發生率較低[3]。經皮股動脈穿刺腦血管造影術及介入治療因其創傷小,精度高,已成為腦血管疾病診治的重要手段[4]。由于術后需要制動患肢,病人術后常有腰背酸痛及傷口局部皮膚壞死的并發癥[5]。病人在全腦造影術后及介入術后需要協助翻身,翻身對術后緩解腰背部酸痛及預防壓瘡有重要意義。R型翻身枕是用于保護長期臥床者、肢體活動受限或制動者、肢體感覺障礙等病人皮膚的完整性[6]。可有效維持側臥位30°,預防壓瘡發生。枕頭側面呈直角梯形狀,梯形上底寬5 cm、下底寬25 cm、高15 cm,枕頭長50 cm,斜面與水平面呈30°角,且斜面為波浪狀,狀如“R”型。有研究表明,R型翻身枕移位率和變形率低于普通軟枕,R型枕有效臥位保持率高于普通軟枕[7]。因此,本文旨在研究對全腦造影術后病人應用R型翻身枕翻身,緩解病人術后因手術肢體制動產生的腰背部不適,提高病人術后肢體制動期間舒適度,為臨床護理提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

通過方便抽樣的方式選取2017年4月—2017年6月在北京某三級甲等醫院神經介入病房行股動脈穿刺造影和介入術后病人102例,分為對照組和試驗組各51例。納入標準:①年齡≥16歲;②體重≤100 kg;③行全腦造影或手術后;④意識清楚,能進行言語溝通交流,有應答能力,無認知障礙;⑤無腰背部疾患;⑥自愿參加者。

1.2 干預方法

按照抽簽法將病人分至兩組,如病人中途不愿意配合,即終止研究。

1.2.1 試驗組

于術前1晚告知R型枕的使用方法且進行翻身訓練。①病人于手術后回到病房,測量病人生命體征,安置病人平臥位,記錄術中情況,并用記號筆標記壓迫器位置。②術后2 h后病人清醒,意識清楚,生命體征平穩,開始為病人于手術側肢體墊R型枕,翻身時壓緊穿刺點,向未穿刺側翻身,護士一手托住病人背部,一手將R型枕30°側插于病人腰背部,使病人背部躺于R型枕斜面上。保持床鋪清潔平整。保持髖關節伸直,并記錄病人腰背部酸痛評分,詢問病人有無不適,觀察壓迫器情況。③術后4 h為病人撤去R型翻身枕,病人恢復平臥位,詢問病人腰背部酸痛有無改善,觀察壓迫器情況。④術后6 h為病人墊R型枕,方法同前,并觀察壓迫器情況,協助醫生拆除壓迫器,詢問病人腰背部酸痛情況。⑤術后8 h為病人撤去R型翻身枕,觀察病人皮膚情況,詢問腰背部酸痛的評分。

1.2.2 對照組

護士進行術后常規護理。①局部麻醉病人:術后監測生命體征,吸氧24 h,常規補液,囑病人多飲水,以排出造影劑,囑病人術后肢體制動6 h,絕對臥床24 h。術后每2小時摸足背動脈1次。②全身麻醉病人:每2小時檢測1次意識和瞳孔,監測生命體征,吸氧24 h,保留導尿24 h,術后常規補液,于術后6 h囑病人多飲水,以排出造影劑,囑病人術后肢體制動6 h,絕對臥床24 h。術后每2小時摸足背動脈1次。

1.3 觀察指標

①一般資料:包括病人年齡、性別、身高、體重、文化程度、職業類型、平時睡眠習慣、疾病診斷,病程、麻醉方式、手術入路、手術方式、既往史及留置尿管等情況。②壓迫器移位情況:術后及時標記壓迫器位置,使用記號筆在壓迫器周圍畫3條線,固定一個平面。③酸痛程度:采用視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale,VAS)[4]評估病人術后2 h、4 h、6 h、8 h疼痛。0分表示無痛,1分~3分表示輕度疼痛,4分~6分表示中度疼痛,7分~10分表示重度疼痛。④壓瘡發生情況:在術后8 h觀看病人皮膚狀況,根據臨床皮膚壓瘡分期,觀察病人是否有皮膚壓紅。

1.4 統計學方法

所得數據采用SPSS 22.0軟件包進行統計學分析,對于計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用獨立樣本秩和檢驗,病人腰背部酸痛評分為重復測量指標,采用重復測量設計資料的方差分析,以P<0.05為差異有統計學意義。為保證測量準確性和一致性,所有研究者均經過統一培訓,合格后方能參與研究。研究者于術前1日或術日通過詢問病人并通過查閱病例,收集一般資料;于術日,對病人進行疼痛評分和皮膚以及壓迫器的觀察。

2 結果

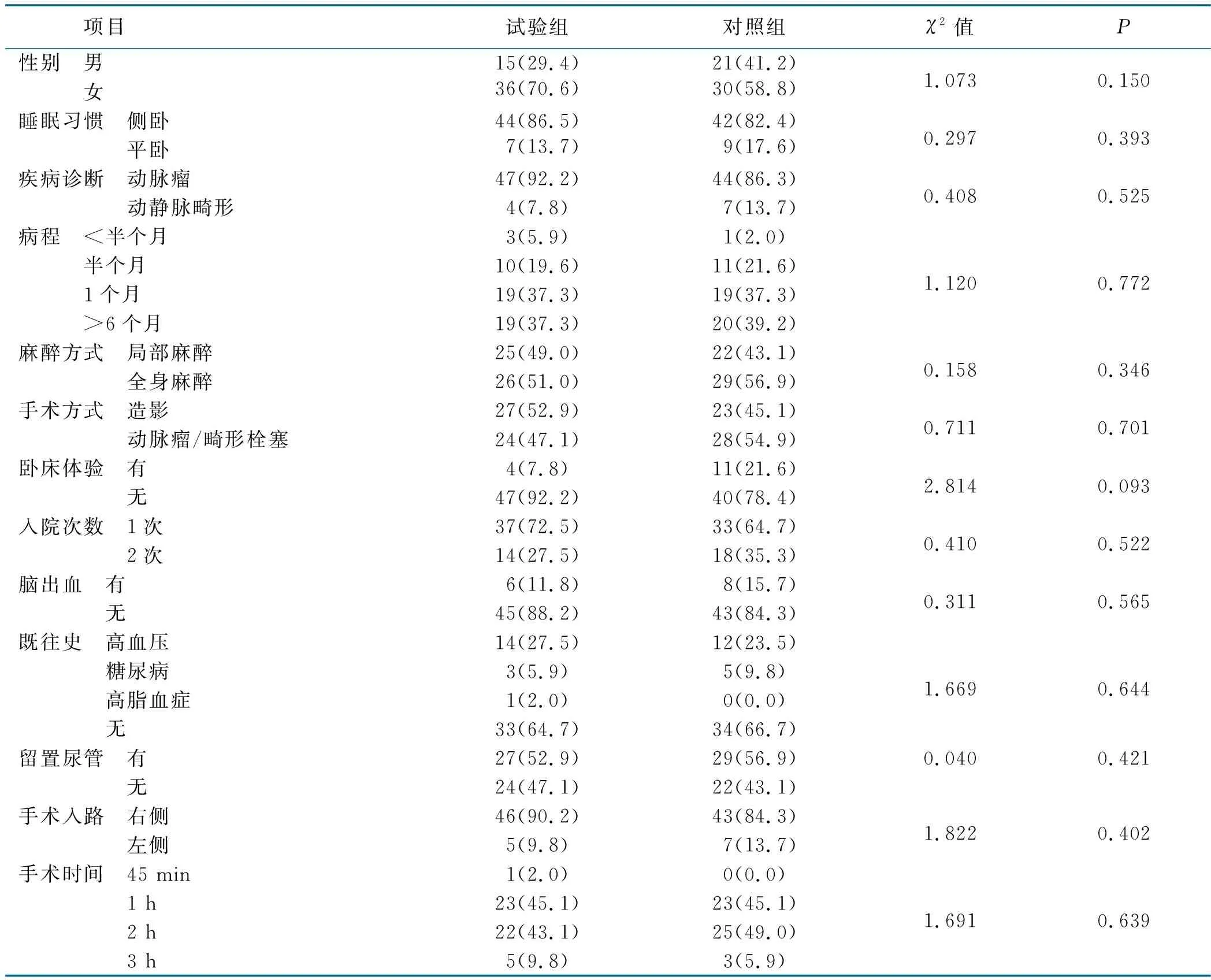

2.1 一般資料

試驗組和對照組的年齡分別為16歲~76歲(55.35歲±11.33歲)、16歲~76歲(51.86歲±13.85歲),其余詳見表1。

表1 兩組病人基本資料的比較 例(%)

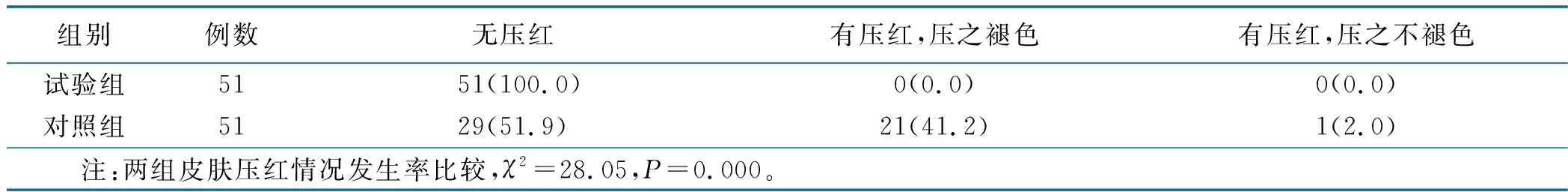

2.2 壓迫器移位及皮膚壓紅發生情況

兩組病人均未發生壓迫器移位的情況,皮膚壓紅發生情況見表2。

表2 兩組病人皮膚壓紅比較 例(%)

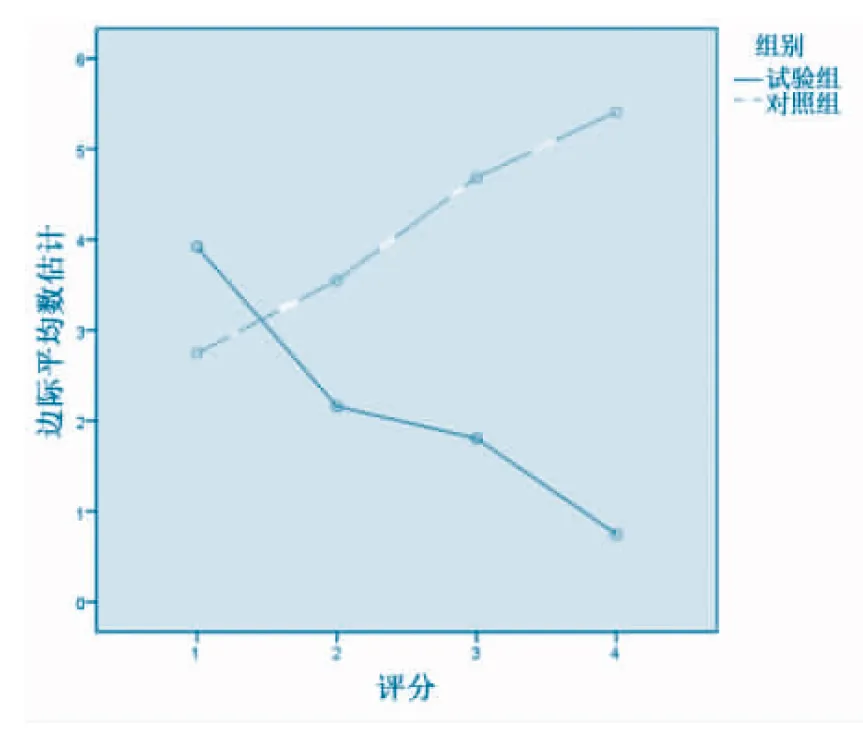

2.3 腰背部酸痛評分結果

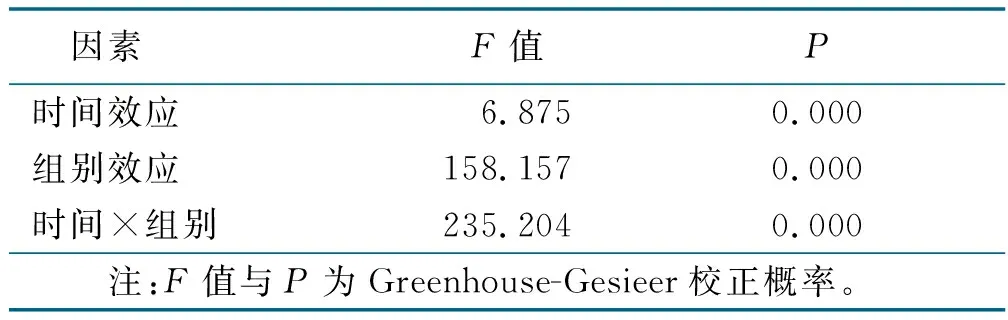

術后試驗組和對照組病人腰背部酸痛評分于2 h、4 h、6 h、8 h測量依次為(3.92±1.41)分和(2.75±0.89)分,(2.16±1.03)分和(3.55±0.99)分,(1.80±0.80)分和(4.96±0.99)分,( 0.75±0.03)分和(5.41±1.42)分。通過對試驗組和對照組進行檢驗,試驗組使用R型枕,可以有效減輕病人腰背部酸痛(P<0.05)。詳見圖1、表3。

圖1兩組腰背部酸痛評分結果比較

表3 介入術后病人腰背部酸痛評分方差分析

3 討論

腦動脈瘤和腦動靜脈畸形是神經外科常見疾病,腦內動脈瘤破裂常引起蛛網膜下腔出血而危及生命,開顱夾閉或切除動脈瘤手術創傷大、風險高、病人痛苦大,介入治療有住院時間少、創傷小、恢復速度快、死亡率低等優點,病人在治療過程中,心理與身體上的折磨與痛苦低于常規臨床治療,增加病人存活率,改善病人家庭的生活質量[8]。顱內動脈瘤中大約90%的病人可以通過栓塞術進行治療[9]。數字減影血管造影作為診斷腦血管疾病的金標準,在顱內外血管狹窄、腦動靜脈畸形、顱內動脈瘤以及腦腫瘤等疾病的診斷方面具有重要且不可替代的價值[10]。

3.1 R型枕對壓迫器和術后并發癥的影響

經皮股動脈穿刺進行微創手術雖然創傷小,但術后需要加壓包扎傷口。過去采用繃帶加壓包扎和沙袋加壓包扎會增加病人的臥床時間[11],而使用DA-I-L型壓迫器可以減少病人臥床時間,病人采用壓迫器加壓包扎需要十分小心,一旦壓迫器移位就會引起傷口出血、滲血或者假性動脈瘤的形成,甚至危害病人生命。本研究旨在改善病人術后不舒適,且不會對病人造成損傷。

3.2 R型枕對病人皮膚的影響

壓瘡是身體局部組織長期受壓引起的血液循環障礙及營養紊亂,局部組織持續缺血、缺氧、營養不良而致組織潰爛和壞死,是臨床常見的并發癥之一[12]。神經介入術后,病人需肢體制動6 h,絕對臥床24 h,病人由于害怕術側肢體彎曲引起傷口出血,情緒緊張,不敢活動。有文獻報道,當骶尾部受壓8.0 kPa~9.3 kPa,肩部受壓4.0 kPa~6.0 kPa,坐骨粗隆11.3 kPa~15.0 kPa,皮膚持續受壓2 h即可發生壓瘡[13]。所以幫助神經介入術后病人定時翻身,可有效預防壓瘡的發生。有文獻報道,人體在側臥位30°時身體受壓面積最大,壓力被分散,局部所受壓力變小,不易發生壓瘡[14]。R型翻身枕的角度為30°,符合預防壓瘡的理念。病人術側肢體需要制動6 h~8 h,一直處于平臥位會增加病人術后壓瘡發生率,而本研究使用R型翻身枕在病人介入術后2 h、4 h、6 h和8 h為病人翻身,本研究結果顯示,制動病人使用R型枕翻身可以有效預防壓瘡的發生(P<0.05)。

神經介入術后病人由于肢體需要壓迫器加壓包扎6 h,制動6 h,并且絕對臥床24 h,病人因為長時間平臥會增加乳酸的堆積,引起腰背部酸痛感覺。使用壓迫器進行加壓包扎,會造成術側肢體的活動受限,如果術后由護士協助病人翻身變換體位,不僅可以預防壓瘡的發生,也可以有效改善病人的腰背部酸痛情況。若使用傳統枕頭協助病人翻身,起不到支撐作用,不易保持髖關節伸直,但是R型枕形狀固定,斜面與水平面夾角為30°[15],內芯為特制海綿,柔軟、彈性足、質量輕、軟硬適中,斜面波浪設計能夠貼合病人軀干,墊于病人腰背部或臀部時,病人感覺舒適,且不易移位及變形,可持續支撐體位。本研究發現,使用R型枕可以有效緩解病人術后由于制動不能翻身引起的腰背部酸痛(P<0.05)。

4 小結

使用R型枕協助病人翻身并保持有效體位,可以有效改善病人腰背部酸痛,且不會對病人造成損傷,從而增加病人住院期間舒適度和改善病人住院質量。R型翻身枕價格適中,可以有效改善病人術后不舒適。本研究采用方便抽樣方法,建議在今后研究中,采用隨機化抽樣,擴大研究范圍,多中心合作使研究對象有較好代表性,使其研究結果可以推廣使用。本研究術后觀察指標較少,后續研究可以增加R型枕對病人術后尿潴留是否有影響等指標。