新華60年,創業精神從未褪色

施敏

她從建院第一天起,就扎根楊浦,服務上海,面向全國,始終心懷一個堅定的信念,那就是‘一切為了人民健康。服務人民群眾,發展醫學教育,創新生命科學,成為新華使命與擔當,也可以說新華創辦至今一直不變的初心。

2018年7月17日,上海交通大學醫學院附屬新華醫院成功完成亞洲首例單中心獨立完成的胎兒先天性重度主動脈瓣狹窄宮內球囊擴張手術。7周后,這個“酷”寶寶順利出生,哭聲響亮……從此,上海的醫學開始書寫“-1”歲歷史,而這第一章,是今年建院60年的新華醫院當仁不讓的使命。

縱觀全國,像新華醫院這樣醫療機構少之又少。有人這樣形容新華醫院—_這是一家在綜合性醫院里有一個很強兒科的醫院;也有人這樣表達——這是一家兒科特色鮮明的綜合性醫院。60年來,新華醫院將成人學科和兒科醫學完美地結合在一起,互為促進,共同發展,填補并開創了其他醫療機構難以設計的學科交叉地帶,就像這剛剛開啟的“-1”歲。

與上海大多數著名三甲醫院不同,新華醫院的創業始于火紅的1958年。高鏡朗、郭迪、梁其琛、李丕光、田雪萍、何尚志、毛承樾等醫學大家早已功成名就,或自己開業或在上海著名的醫院工作,可是,當要在上海產業工人集聚的東北角開設一家醫院的信息傳來,他們毅然決定歸零創業,從建設醫院的一磚一瓦開始……

基因影響人生,醫院亦然。

從此之后,在新華醫院建院短短的60年內,創業精神從未褪色。從創業到不斷再創業,新華人始終如一地踐行著初心、履行著使命,孕育和形成了獨特的醫院精神基因、精神氣質……創新精神、拼搏精神、進取精神、合作精神,構成了新華醫院獨有的樸素仁慈的醫學靈魂。

新華,上海醫療新起點

金秋十月,浦江之畔。一家醫院悄然迎來了她建院60周年的日子。

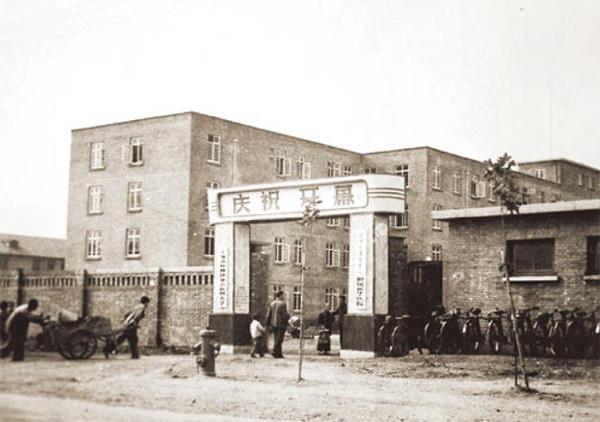

“新華醫院創建于1958年,是新中國成立以來上海自行設計建設的第一家市級綜合性教學醫院”。和肇始于教會或紅十字醫院的滬上百年老院相比,新華醫院確實還很年輕,建院60年只能算是“芳齡”。但她的歷史中,仍然有別人難以復制的意義。

新華醫院從誕生到成長經歷的種種變遷,與共和國的發展緊密相連。

追溯一段奔騰的歷史,要從它沉靜的源頭開始。這個源頭,就是1955年3月25日成立的上海第二醫學院(現上海交通大學醫學院)兒科系。這是國內最早成立的兒科系,建系之初設在兒科頗具規模的廣慈醫院(今瑞金醫院)。1956年12月,上海高等教育和衛生主管部門按照國務院高教部全國高等院校院系調整的要求,為落實高教部和衛生部關于院系調整的要求,將上海第九人民醫院劃屬上海第二醫學院為兒科教學基地,兒科系除了兒外科教研室留在廣慈醫院外全部搬遷至上海第九人民醫院。

但該基地在開展醫療、教學、科研和其他各項工作中,逐步感到上海第九人民醫院的病區、教室、學生宿舍和場地都遠遠不能滿足實際需要,于是擴建新院工作就擺在領導的議事日程。

當時,醫院籌建組曾在市中心多處覓址,都最終未果。

這時,兒科系副主任、醫院籌建組組長曹裕豐卻有了新的想法:“既然要為人民群眾服務,就要站得高,看得遠,到發展相對落后的地區,到人口眾多的地區去。”他提出,上海城區東北部的榆林、楊浦地區人口多,產業工人更多,是我們發展和服務的方向。上海第二醫學院領導和兒科系領導集體支持曹裕豐的意見,選址的眼光因此投向了上海的東北角,最后決定以控江路南側江浦路口,原擬籌建的榆林區中心醫院地址為新院基地,作為第二醫學院附屬醫院兒科系臨床教育基地。

醫院選址周邊的控江路、大連路、彰武路、鐵嶺路、密云路,被林立的紡織業和輕、重工業工廠所包圍,周圍分布著上海工具廠、上海手表廠、上海自來水廠、新滬鋼鐵廠、上海電表廠、永久自行車廠、毛紡織廠等大企業。這里還有繼曹楊新村之后建起的新一批工人新村,面積達200萬平方米,約有10萬人口居住,是產業工人最為密集的地方,完全符合新建醫院的客觀要求。

新的醫院應該取什么名字呢?這著實讓創業者們煞費苦心。

1957年4月,首任院長曹裕豐召開籌建組先遣部隊有關人員會議時說:“關于院名問題,請大家繼續出點子、提建議。”

他說:“我們建新醫院要更好地為工人服務,要在一張白紙上‘領異標新二月花,要創出新意,創出特色,創出自己的風格,要富于寓意,激勵自己,實踐自己的追求。”

化驗室史博之主任認為“新華”二字比較好,認為這個名稱能充分體現新中國醫院為人民服務和培養醫學教研人才的大型綜合性醫院的宗旨。甫提出,立刻引起了大家的贊同:“新華”既體現新醫院的新意,又能反映新醫院新人、新事、新思想,同時還寓意新醫院建成后年年、月月、天天有新的成就,立志攀登醫教研的新高峰。

扎根社區,服務上海

與百萬產業人口并存的是相對匱乏的醫療配套設施和配置,一家綜合性醫院即將落成的消息在周邊居民的心底下播下了希望的種子。當這家醫院一塊磚、一塊磚地長高的時候,人們就對她寄了很高的期望。一些好奇的“左鄰右舍”,也會風塵仆仆地來看望建設中的醫院,看一眼新中國成立后上海自行設計建造的大醫院到底是什么模樣。

與百萬產業人口并存的是相對匱乏的醫療配套設施和配置,一家綜合性醫院即將落成的消息在周邊居民的心底下播下了希望的種子。

1958年10月4日,星期六,午后明媚的陽光鋪灑下來。位于榆林區江浦路1379號的上海市第四護士學校大禮堂,紅旗飄揚,人聲鼎沸,一派節日氣氛。下午3時,新華醫院就在這里舉行盛大的開業典禮。會場上,匯聚著一大批國內頂尖的醫學大家,還有一批朝氣蓬勃的新面孔,他們的臉上洋溢著無比自豪的幸福,他們在這里見證一家火紅年代、火熱激情創建出來的醫院。

新華建院之初,一大批在各專業領域中早已功成名就的醫學大家紛紛從當時的仁濟醫院、廣慈醫院(現瑞金醫院)、宏仁醫院(現胸科醫院)等,加入到了創建新華醫院的行列。

他們中很多是從震旦大學醫學院、圣約翰大學醫學院、齊魯大學醫學院等著名的醫學院畢業,甚至還有不少是從歐美學成歸來的“海歸”醫者。這一大批已在各自領域極負盛名的醫學專家一次性整體遷移,這群西裝革履,氣度不凡,深受西方醫學教育濡染,幾乎沒有猶豫,便響應國家的號召,關閉診所,從上海繁華腹地的徐匯、盧灣,風塵仆仆地來到大工廠林立、產業工人集聚的上海城區的“下只角”。沒有這一批極具影響力的醫學大家打下的基礎,恐怕就沒有新華現在的輝煌和成就。

一家落戶在上海最大的工業區的醫院,直接面對的是數以萬計的產業工人及其家屬,怎樣才能更好地為患者、為群眾服務,新華人從來沒有停止過對這個問題的思考。醫生和患者、醫院和社區、和城市的親密關系,在她的故事里有著最生動的體現。

新華一開業就和80多個工廠建立起了勞保制度,掛鉤周邊多家地段醫院,還有大量自由的就診病人。

從開診第一天門診量定格在107人,到2017年年門急診量達到驚人的420萬人次,60年來,醫院總診療服務量接近9000萬人次。

數字無言,卻充滿深意。這些數據,無不折射出新華醫院60年來護佑人民健康所作出的貢獻。試想一下,如果上海的醫院布點的東北角上沒有這家醫院,且不說外區或外地患者,單是對楊浦區逾130萬的常住人口的生活質量所造成的影響,都是難以想象的。

新華醫院早在籌建的時候,就被確定為上海第二醫學院兒科系的教學基地。20世紀60年代前后,兒科系的臨床、教學和科研水平都有長足的發展,已成為全國四個重點兒科系之一。為了更好、更快、更多地培養兒科高等醫學人才,1962年,新華兒童醫院正式成立。在當時基礎極其薄弱、條件極其艱苦的情況下,新華醫院為我國醫學事業特別是兒科醫學事業開展了大量開拓性工作。

“作為新中國成立以來上海自行設計建設的第一家市級綜合性教學醫院,新華沒有傳統的包袱,她從建院第一天起,就扎根楊浦,服務上海,面向全國,始終心懷一個堅定的信念,那就是‘一切為了人民健康。服務人民群眾,發展醫學教育,創新生命科學,成為新華使命與擔當,也可以說新華創辦至今一直不變的初心。”新華醫院院長孫錕說,“新華醫院在新中國懷抱中誕生,在改革開放中崛起,一直發揮著公立醫院公益性的引領示范作用,為國家醫療衛生和教育事業的發展作出了積極貢獻。

在談到未來醫院發展,孫錕院長充滿自信地說,“持續深化改革,加快發展,提高醫療服務質量和服務能力,加強學科建設和人才隊伍建設,努力向著立足上海、面向全國、國內一流、在國際上具有一定影響力的泛長三角區域醫學中心”的目標進發。

浦東熱土上的第二次創業

坐落在浦東新區東方路的上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心,是上海市“九五”期間社會發展的標志性項目、上海市重大工程建設項目和上海市人民政府實事工程之一。這個合作項目的種子是在20世紀80年代初通過一次不同尋常的醫學交流種下的,它的緣起和一個“了不起”的新華人有關。

丁文祥教授(左二)、陳樹寶教授(右二)、蘇肇伉教授(左一)、周愛卿教授(右一)帶領的兒童心血管學科,創造了中國兒科醫學的眾多“第一”。

他就是我國小兒心胸外科的開山鼻祖丁文祥教授。

已經躋身國際一流兒科醫院之列的上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心,離不開新華人的全程參與、盡心呵護。

1974年5月23日,新華醫院運用自行設計和制造的第一臺國產小兒心肺機,為一位出生僅18個月、體重10公斤的患兒,成功施行了低溫體外循環室間隔缺損直視修補手術。這臺手術不僅開創了我國嬰幼兒心內直視手術的先河,還創造了當時國內接受心臟手術最低齡的記錄。這臺手術的成功,丁文祥親自研制成功的我國第一臺小兒人工心肺機起到了至關重要的作用。這種在國外需要十年才能研制出來的機器,丁文祥只用了短短不到兩年時間,從此結束了我國不能開展嬰幼兒心臟手術的局面。同年,國內第一個小兒心胸外科專科也在新華醫院正式成立。

1983年4月,世界健康基金會的創始人訪問中國,在參觀新華醫院時結識了丁文祥教授。丁文祥研發的“寶貝”不僅震驚了前來參觀的外國人士,更為他帶來了又一次創業的機遇。

丁文祥教授的團隊每年可以做200例左右的先心病手術,當時波士頓兒童醫院每年可以做2000-3000例。世界健康基金會非常敬佩這位中國醫生,決定為上海的兒科醫生們提供幫助。已經躋身國際一流兒科醫院之列的上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心,離不開新華人的全程參與、盡心呵護。

在世界健康基金會的協調下,波士頓兒童醫院著名心外科醫生來到新華醫院開展小兒先心方面的帶教手術,幫助新華醫院開展小兒先天性心臟病的外科治療項目,為醫院裝備心臟手術室、重癥監護室,并由美國波士頓兒童醫院負責技術支援及醫護人員的培訓等。隨后的第二輪合作,哈佛大學附屬波士頓兒童醫院小兒心臟外科副主任喬納斯為首的全套專業醫護人員先后6次來新華醫院,每次一個月左右,進行教學、查房、對口培訓、技術示范及協助建立現代化導管室、監護室、手術室等。

新華醫院的小兒心胸外科以前所未有的速度發展起來了,兒童心血管學科成為國內該專業的醫教研基地之一,并列為上海市高教局重點學科,為16個省市培訓兒童心血管專業隊伍和在各地開展小兒先天性心臟病防治工作。

1986年,已擔任新華醫院院長的丁文祥向世界健康基金會負責人提及創辦醫院的想法,兩個人的談話,成就了日后全國首家中外合作醫院——上海兒童醫學中心。

為保證項目順利進行,上海第二醫科大學(現上海交通大學醫學院)決定全權委托新華醫院負責全面建設,并在上海兒童醫學中心建成后委托新華醫院實施一體化管理。以“創建世界一流的綜合性兒科醫院”為目標的上海兒童醫學中心的建設雖然極為不易,但卻值得新華人去挑戰,這是醫院綜合實力的體現,是新華兒科跨入世界行列的標志,更是新華醫院崛起的重要機遇。

新華醫院迅速成立了兒中心籌建工作領導小組,由院黨委書記陳樹寶任組長,張一楚、黃榮魁任副組長。陳樹寶同時兼任兒中心院長,輔以沈曉明等年輕干部任兒中心副院長,組成了精干的領導班子,在新華醫院直接領導下,積極有效地推進了各項籌建工作。

兒中心第三任院長沈曉明從一開始就對醫院學科建設提出高標準的要求,新華醫院自始至終盡全力支持兒中心的學科建設。

正是有了新華醫院強大的兒科品牌依托,上海兒童醫學中心站在了更高的起點上,隨著一個個學科平穩東遷,上海兒童醫學中心的業務覆蓋面也從開始時的簡單科室發展到可以完全覆蓋18歲以下青少年及兒童全部醫療需求的綜合性兒科醫院。

上海兒童醫學中心落戶于當時條件有限的浦東,擺在醫院管理者面前的首要任務就是如何做好思想動員工作,將一群醫學精英轉換到周邊仍是農田莊稼新醫院。新華實施重點學科東移的決策,讓已到上海兒童醫學中心的員工吃了一顆定心丸。

2018年6月1日,上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心迎來建院20年紀念日。新華全程參與、盡心呵護這個“新生命”的降臨,這家成立僅20年的年輕醫院已經躋身國際一流兒科醫院之列。某種程度而言,上海兒童醫學中心正是新華醫院老樹發新枝的過程。

第三次創業:高昂起學科發展的“龍頭”

臨床專科是醫院的基礎,其重點專科的數量和水平往往直接代表了醫院的醫療技術水平,是一家醫院綜合實力的重要體現。

2018年6月,國家衛健委通報了“十二五”國家臨床重點專科建設項目總結評估情況,新華醫院10個國家臨床重點專科建設項目全部通過國家層面驗收。這標志著醫院的專科服務能力明顯提升,專科輻射能力持續擴大。

這在20年前是不可想象的。

眾所周知,新華兒科一直以來享有盛譽,有著一支代表我國兒科學界最高醫學水平的“國家隊”,但是光環背后,其實是危機暗伏。新華醫院1998年成功籌建上海兒童醫學中心后,將含金量最高的“拳頭”學科兒童心血管專業和兒童血液腫瘤專業整體搬遷至浦東,隨著兒科強勢學科的東移,新華醫院本部兒科的發展遇到了一系列的瓶頸:部分亞專業人才梯隊建設出現斷層;有的特色專業處于守勢;重大創新成果數量減少。

更重要的是,本來已經處于相對弱勢的成人學科在市級及以上重點學科中還未實現零的突破。這對于一個學科門類齊全、專業分工明確、專科人才眾多的大型綜合性醫院來說,這樣的表現簡直就是“災難性”的。

怎么辦?

不向困難低頭,不向逆境屈服。新華醫院在時任院長徐衛國、黨委書記孫大麟領導班子帶領下調整學科布局,以“歸零”的心態找差距,再次踏上創業的征程。這次創業的主題:調整學科布局,高昂起學科發展的“龍頭”。醫院提出“總體規劃、分層建設、整體推進”的學科建設思路,突出“重點兼顧一般、幾個帶動一片”的學科發展理念,從而保證了學科發展的整體優勢。

孫錕院長這樣說:“一個人可以走得很快,但是一群人可以走得更遠。醫院要發展,學科是關鍵。只有重視學科建設,才會有一個個優勢學科、品牌學科涌現、崛起,才能讓患者、百姓得到安全、有效、可及的醫療服務。”

2008年,長江學者劉穎斌教授加盟并領銜新華普外科團隊,率領普外科學科重點發展肝膽胰外科這一普外科中最重要的一個亞專科,把專業發展的突破口聚焦在膽囊癌的基礎和臨床研究上,在十多項國家項目支持下,潛心圍繞膽囊癌發生發展的作用及機制,開展了深入的研究,團隊關于膽囊癌的侵襲轉移機制研究獲得中國高等學校自然科學一等獎和華夏醫學一等獎、關于胃癌早期診斷和手術方式的創新研究獲教育部科技進步一等獎。

不光是普外科這樣醫院支柱型科室闖出了一番天地,小學科其實也有大格局。過去十多年,新華醫院各個學科可謂百花齊放、萬馬奔騰。普外科、耳鼻咽喉-頭頸外科、眼科、心胸外科、心血管內科、神經外科、骨科、皮膚科等,均有了高速疾馳的“發展期”。

2002年6月,耳鼻咽喉一頭頸外科順利躋身醫院培育新的學科發展點的“三·五”工程,經過近十年的發展,學科從耳鼻咽喉科拓展為耳鼻咽喉一頭頸外科,從“耳鼻咽喉科教研室”到“上海交通大學醫學院耳鼻咽喉科學系”再到專業科研平臺——上海交通大學耳科學研究所成立,該學科從院級重點學科躍升至國家臨床重點專科行列,綜合實力在復旦版醫院專科排行榜中排名前十。

普外科、耳鼻咽喉一頭頸外科、皮膚科、眼科等躍升式發展的軌跡就像一個縮影,印證著新華醫院在學科建設的成功——緊貼醫學模式的轉變和學科發展形勢的需求,從全院臨床學科中遴選出基礎條件好、有發展前景的優勢學科,適度擴大規模,將學科整體實力的提升。在這一輪學科重新布局中,醫院完善“層次化”發展模式,不管學科大小,只是根據學科強弱,為每一個學科制定發展規劃,從而在高水平、高起點上保證學科建設的整體優勢。

新華人都是值得尊敬的創業者,每個創業者的背后,都銘刻著“追夢不止”這四個字。新華醫院黨委書記唐國瑤這樣說:“從創業時兒科的‘一枝獨秀,到如今‘百花爭艷的學科格局。醫院在保持和發展兒科規模基礎上,大力發展成人學科,重點扶持優勢學科,學科戰略規劃實施初見成效。”

如今,醫院擁有上海市兒科醫學研究所、環境與兒童健康教育部和上海市重點實驗室、上海市小兒消化與營養重點實驗室、上海市膽道疾病研究重點實驗室等研究基地共計12個。2010年以來,醫院獲得國家科技進步獎2項、省部級科技進步獎35項;國家百千萬人工程、教育部新世紀人才、上海市領軍人才、上海市優秀學術帶頭人等市級以上人才項目107項;各級各類科研課題1218項;發表SCI文章2062篇。

從未停歇的創業腳步:醫聯體的新華模式

2018年1月19日,“新華一崇明區域醫療聯合體深化改革試點”再次啟動的消息見諸國內各大主流媒體,引起極大的關注。這是上海在全國率先建立“以健康為中心”的2.0版緊密型醫聯體。“升級版”醫聯體,將通過整合共享醫聯體內醫療衛生資源,創新醫療保險支付模式等,解決崇明島內70萬名居民基本醫療和健康服務。新華醫院作為上海市乃至全國醫聯體模式的先行先試者之一。

在崇明耕耘的日日夜夜,是新華醫院扎扎實實承接國家和人民醫療服務任務的印證。

院長孫錕表示:“健康版醫聯體探索建立全程健康管理模式,不僅適用于海島,更適用于上海乃至全國,推動醫學發展、提升全人群的健康水平,這是我們的最終目標。”

新華醫院與海島崇明有著悠久的醫療合作歷史,早在20世紀六、七十年代,新華就與崇明島結緣。崇明是新華醫院的實習教育基地,島上許多醫護人員都有曾到新華醫院進修、實習和工作的經歷。特別是1992年,新華醫院響應中央支農號召,加深了與崇明的聯系,簽訂了協議書,將支援制度化、常態化。可以這樣說,從開門辦學到下鄉支農,幾代新華人的足跡踏遍崇明島的每一寸土地,島上居民對新華醫院同樣有著深厚、特殊的感情。

連接崇明島東西兩頭的陳海公路,是新華醫院專家們開車到崇明分院的必經之路。醫生們常說,凡是經常要去崇明的專家,通常不會選擇自己駕車,行路之累只有走過的人才懂得。

醫聯體之路,亦是如此。

2018年,是新華援建崇明的第十個年頭。十年歷程中,自然有各種艱難險阻、酸甜苦辣,所有的付出,換來的是大型公立醫院援建縣級醫療中心的優秀范例。

新華起步這項工作,還要從新中國成立以來上海規模最大、力度最強、投入最多的新一輪醫療資源布點調整項目上海郊區三級綜合性醫院“5+3+1”建設工程開始。新華醫院的任務就是其中的“3”:是對崇明、青浦、奉賢3個區(縣)的中心醫院,提升其硬件設施和技術水平,評審通過后升級為三級醫院;即新華醫院全面負責援建崇明三級醫院。

新華醫院實實在在扎根在援建地區,2013年,一舉改變了崇明地區沒有三級醫院的歷史。2011年4月29日,上海市政府舉行了“新華一崇明區域醫療聯合體”試點啟動簽約儀式。醫聯體聚焦提升、優化區域醫療服務,經過7年努力,如今,崇明居民的島內就診率達到95%,“大病不出島”的愿望基本實現。2018年1月19日,新華-崇明區域醫療聯合體深化改革試點再次啟動,成為全國醫聯體模式的“上海樣板”。

1958、1998、2018,這三個看似毫不相干的數字,對于新華醫院來說,這是醫院三次艱辛創業結出碩果的年份。

日月盈昃,辰宿列張。60載風華,一種精神從未遠去,這種精神,穿越時光的隧道,支撐著變化中的新華,那就是:不畏艱辛、胸懷大局、敢為人先的新華創業精神!

正是這種精神,成就了新華今天的模樣。在新的起點上邁步征程,新華更多了一份堅定自信,多了一份睿智從容。