教學中的“對癥下藥”

常建麗

摘 要:在我們的數學教學中經常會出現這樣的現象,老師總覺得給孩子們已經講的思路非常清晰、非常明白,但孩子們仍然不理解,不會做;有些當時會做了,過一段時間就又不會啦。我們在埋怨學生的同時,是否深究過其中原因呢?其實最根本的原因是因為在這道題中有某一個知識點,在孩子們的思維中存在困惑,搞不懂、不明白。如果你把這個癥結真正的為孩子們解開,問題也就迎刃而解了。在五年級上冊多邊形面積這一單元教學中,我就遇到了這樣的問題。

關鍵詞:教學;平行四邊形

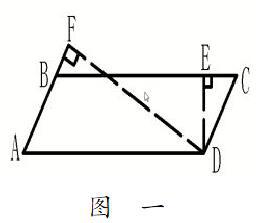

在一次單元檢測中,試卷中有這樣的一道填空題:在平行四邊形ABCD中,(如圖1)。

AB=6厘米,DF=8厘米,DE=4厘米,求平行四邊形ABCD周長是( )厘米,面積是( )平方厘米。

這道題,全班的正確率只有百分之十左右。因為是共性問題,我便在班里統一講解:要求周長,必須知道BC邊的長度,題中給出了DE 長4厘米,而DE是BC邊上的高,如果知道了平行四邊形ABCD的面積就可以用面積除以4求出BC邊的長度。而AB=6厘米,且DF=8厘米,且DF是AB邊上的高,所以用6×8可以求出平行四邊形ABCD的面積,進而再用面積除以4就算出了BC邊的長度為12厘米,進而利用(12+6)×2,就可以求出平行四邊形的周長。我自認為思路已經講的非常清晰,孩子們應該都能夠理解掌握了,但是在檢查孩子們的改錯情況時,才發現有相當一部分的答案仍然是錯的。我很郁悶,不知問題出在什么地方。于是我找過來一個孩子當面詢問,當問及是否理解、是否會做時,孩子竟然面露難色的告訴我說:老師,我沒聽懂,你說用6×8可以求出平行四邊形ABCD的面積,可是為什么呀?為什么用6×8可以求出平行四邊形ABCD的面積呢?DF和AB邊啥關系呀?我說“DF是AB邊上的高啊。”那學生就說:“為什么說DF是AB邊上的高呢?DF有一部分跑到了平行四邊形的外部,它怎么會是AB邊上的高呢?”此時我才恍然大悟,原來孩子們并不是聽不懂這類題的解題思路是什么?而是在思維深處,他不理解DF是AB邊上的高。正是因為不理解,所以孩子們在做題時很難找出二者之間的關系,當然也就無從解決問題了。此時我心里豁然開朗,知道了問題所在。看來要想真正的解決這個問題,必須讓孩子們深刻的理解,DF是AB邊上的高。于是我就在這一點上下足功夫,然后再解決問題。當時我采取了以下的教學策略:

第一步:讓學生從定義中理解什么是平行四邊形的高。(從平行四邊形一條邊上的一點到它的對邊引一條垂線,這點和垂足之間的線段叫做平行四邊形的高,垂足所在的邊叫做平行四邊形的底。)

第二步:練習畫平行四邊形兩種不同的高(如圖2)。

第三步:我把平行四邊形進行變形再變形,讓孩子們畫平行四邊形兩種不同的高。讓孩子們親身經歷當平行四邊形傾斜足夠角度時,高會出現一部分在外部的現象(如圖3)。

第四步:再講這道題,讓孩子們自己說DF是什么?那么這個題的思路應該怎么做。

經過這一番處理,孩子們才算真正明白了這個題的解題思路,也才達到了真正的理解掌握。看來孩子們之所以認為這道題比較難,不是不會分析,而是對這種特殊不常見的高沒有一個清醒和深刻的認識。在教學中,如果我們把孩子們心中的困惑真正的給他抽絲撥繭,理清楚,有針對性的去講解,對癥下藥,可能會事半功倍。反之老師講到黔驢技窮,孩子們仍然是一頭霧水。

由此可見,我們在實際教學中,不要盲目的去給孩子們講題,而是要先做調查分析,找到孩子們的困惑點在哪里,解決了困惑,難題也就迎刃而解了。