淺議以學養書

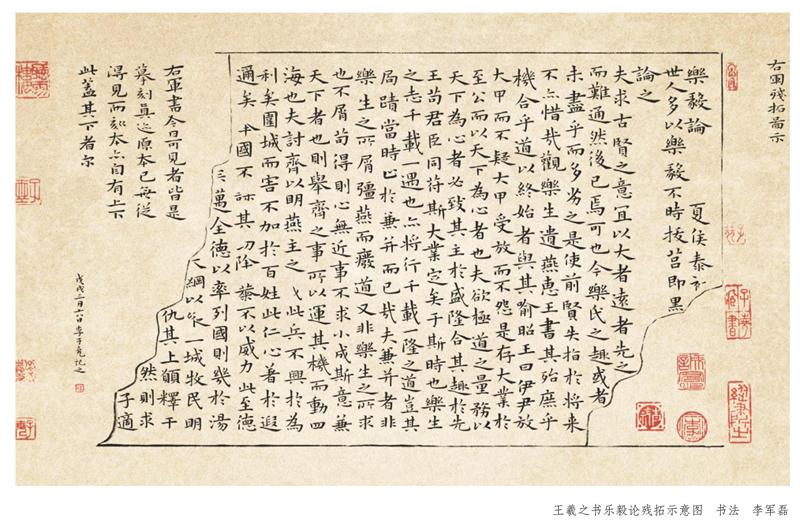

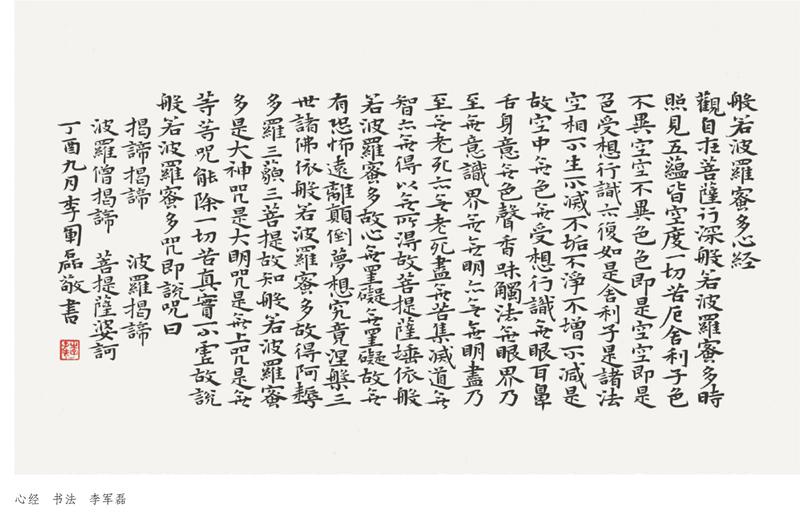

李軍磊,字子堯,師從山東大學書法博士生導師徐超先生,現任山東省檢察官書畫協會理事。2016年11月,獲山東省檢察機關書法大賽二等獎;2017年6月,獲臨沂市紀念建黨96周年書法大賽二等獎;2017年8月,入展全國首屆海峽兩岸青年書法作品展。

從小到大聽無數人說過,光練字是不行的,必須多讀書才能學好書法。后來又知道有個更高大上的說法是“以學養書”。什么是以學養書?

首先要弄明白學的含義。學,既是學習知識的動作,也是學習活動本身以及學習的對象,同時具有動詞和名詞的屬性。這個概念過于廣泛,學的內容太多,未必每一種都對書法有積極作用,所以,在以學養書的視野下,可以對學作縮小解釋,界定為“對書法水平有促進作用的學習活動和知識體系的總稱”較為適宜。這一概念既包括書法的技巧學習,也包括技巧之外的其他門類的學習,概念依然廣泛,可稱之為廣義上的學。但是,我們在討論以學養書、批判純技巧論的時候,其實已經暗含有區分學和純技巧的意圖,此時的學可以界定為“技巧之外的書法學習活動和知識體系”,這是狹義范疇學的概念。

如果采用廣義上學的概念,以學養書論可以完整包含技巧論的學習內容,這將一定程度上消解以學養書論和純技巧論之間的矛盾,弱化進一步區分探討的價值。所以,擬在狹義學的概念基礎上進行討論。

按照和技巧的關聯度,可以把學分為直接的學和間接的學。直接的學可以直接轉化為創作技巧的一部分,如背誦一首唐詩。間接的學則需要中介轉化才能變為創作技巧,如學習古詩詞的寫作,這也是學,之后還需要進行詩詞創作,才能轉化為創作技巧的一部分。

值得一提的是,如果采用當今普遍存在的抄錄式創作,學的要求會變得很低,甚至不需要掌握字詞含義,也不需要知道繁簡區別,找一本繁體豎排版的書照抄就行。

從學問到成品書法之間,有個四段式結構。首先,學問影響審美價值取向的養成,繼而影響書法學習的類型取舍,然后才是體現在作品中的不同審美取向和面貌。因此,學問轉化為成品書法的路徑是:學問——審美取向養成——書法學習取舍——作品。

而我們在討論以學養書的時候,往往過于強調學的神秘作用和強大,省略了中間步驟,而讓以學養書顯得神秘莫測、無從捉摸,也讓部分人覺得這個說法不可靠。

這和我國傳統文人過分依賴于主觀感受的藝術審美觀有關,傳統文人往往把個人感受通過豐富的修辭方式表達得淋漓盡致,但是缺乏具體技巧分析,讓后來者很難找到學習門徑。此外,“論畫以形似,見與兒童鄰”“學我者生,似我者死”等經典論述,也讓很多位于書壇高端或者希望位于書壇高端的人們刻意弱化了對技巧的關注,轉而強調更抽象也更無法量化分析的人品和學問。這和“刑不可知,則威不可測”的做法何其相似!

學的確能養書,可是有局限。因為學對書法的作用是間接的,而間接作用一般小于直接作用,即便是具有長遠意義上的影響,比如大學問家更有可能具備廣闊的眼界和敏銳的洞察力,更可能站在歷史高度把握書法潮流等等,但總要把這些把握轉化為直接作用才能體現在書法作品中。

書法的獨特性,決定了必須在技巧上下大工夫,學問再好,也得苦練。張芝臨池學書,池水盡墨;王獻之寫字用盡十八缸水;智永居閣樓三十年,書不成不下樓;王鐸作書一日臨帖,一日應請索……這都是勤奮的例子。相反,有些光炳千秋的大學問家,字只能說寫得很有風格,很可能是并沒有投入大量時間練字。

書法形成之后可以分解為各種有形狀態的要素,形成這些要素的直接方法就是書法技巧。個人認為,在書法作品客觀形態可以無限分解、技巧可以無限精致的理想狀態下,對傳世名作的復制完全可以達到以假亂真的程度,而復制者可能并不需要具備原作者的學問深度和厚度。即,書法離不開技巧,但一定程度上可以離開學問。

過分強調學的作用,其實不利于書法水平的提高。在重義輕利的時代,會有人高喊人品即書品,對居于道德底端人士的書法予以徹底否定;在提倡游于藝的時代,同樣會有人以學問替代技巧,畢竟在傳統語境中,“技”往往是較低層次的內容,和學問相比處于弱勢地位。事實上,當代書法教育早就開始強調技術的重要性,認為書法創作可以“不甚依賴詩文內容而是注重藝術表現”“與其取與寫字、學問有關的詩書兼長的一類,毋寧取書畫兼長的一類”;激進點的認為文學修養只需要滿足不寫錯別字即可;更激進的甚至提倡解構漢字,進行純抽象書法創作。

當然,過分強調技巧,雖然也可以創作出好作品,但是因為缺少了內容的原創性,格調先天不足,如果放在書法史的范圍來看,的確要比那些耀眼的傳世名作遜色得多。從我個人角度來說,我很喜歡學,也希望當代書壇能有大量內容和形式俱佳的作品出現,比如自作詩詞的書法作品等等,所以我至少會認為學和書的作用都一樣重要,都不可偏廢。