隨身灸聯合西藥緩解腰椎間盤突出癥術后下肢麻木51例臨床研究

沈宋炎

(浙江省中醫院,浙江杭州310006)

腰椎間盤突出癥是指由于椎間盤變性、纖維環破裂、髓核組織突出刺激和壓迫馬尾神經或神經根所引起的一種綜合征,是腰腿痛常見原因之一[1]。臨床主要表現為下腰部向臀部、大腿后方、小腿外側直至足部的放射痛,伴麻木感。目前治療腰椎間盤突出癥方法較多,保守治療失敗后,可選擇手術治療,但部分患者存在術后殘留癥狀[2],因此對此類患者采取有效的治療措施,盡可能改善患者臨床癥狀及肌肉功能是極為必要的。近年來我們臨床在西藥營養神經治療基礎上聯合隨身灸治療腰椎間盤突出癥術后出現下肢麻木的患者取得較好療效,現將相關研究結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2014年1月至2017年2月我院腰椎間盤突出癥術后下肢麻木患者102例,采用隨機數字表法分為治療組和對照組,每組51例。其中治療組男40例,女11例;年齡40~66歲,平均年齡(59.45±4.35)歲;麻木病程1~15d,平均病程(6.83±0.72)d。對照組男41例,女10例;年齡42~67歲,平均年齡(60.12±3.85)歲;麻木病程1~16d,平均病程(7.14±0.82)d。2組患者性別、年齡、病程等一般資料比較無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[3]中腰椎間盤突出癥的診斷標準擬定。

1.3 納入標準 (1)符合腰椎間盤突出癥診斷標準并于我院行手術治療者;(2)術后遺留肢體麻木癥狀,且排除其他原因引起該癥狀;(3)知情并自愿接受治療,簽署知情同意書者;(4)下肢皮膚完整,無皮疹者。

1.4 排除標準 (1)依從性欠佳,無法完成治療過程和隨訪者;(2)伴有嚴重焦慮、抑郁等精神疾患者;(3)對艾葉過敏者;(4)下肢有皮膚疾患者。

2 治療方法

2.1 對照組 予注射用鼠神經生長因子[舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司,藥品批號:201709083]肌肉注射治療。每日1次,每次30μg。

2.2 治療組 在對照組治療基礎上聯合隨身灸治療。隨身灸盒由廣州康林久具有限公司提供,艾條由盱眙華佗中藥廠生產。具體操作:患者取仰臥位,將艾條剪為27mm長度,一端點燃插入灸盒的支架上固定,旋轉調溫蓋調節溫度,待煙氣從氣孔溢出裝入隨身袋中,護士置隨身灸于患者麻木側肢體上的承扶、委中、承山、昆侖穴,隨身灸配套固定繩固定,以局部皮膚溫熱、潮紅、無灼痛為度,施灸30min。每日1次。注意:艾灸后囑患者飲用250mL溫開水,不宜空腹或飯后立即施灸。

2組患者均治療14d后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標

3.1.1 下肢麻木面積改善率 治療前后2組患者將下肢自覺麻木的部位用筆劃出,并測量其面積。麻木面積改善率=[(治療前麻木面積-治療后麻木面積)/治療前麻木面積]×100%。

3.1.2 神經傳導速度 采用美國Viking Quest肌電圖誘發電位系統對2組患者行下肢肌電圖檢查,由觀察員記錄治療前后肌電圖測定的脛神經F波傳導速度及腓神經F波傳導速度。

3.2 統計學方法 采用SPSS 19.0軟件對數據進行統計分析,計量資料采用 t 檢驗,結果以(±s)表示,P<0.05表示差異有統計學意義。

3.3 治療結果

3.3.1 2組患者下肢麻木面積改善率比較 治療組下肢麻木面積改善率為(68.42±1.62)%,對照組下肢麻木面積改善率為(34.63±1.02)%,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

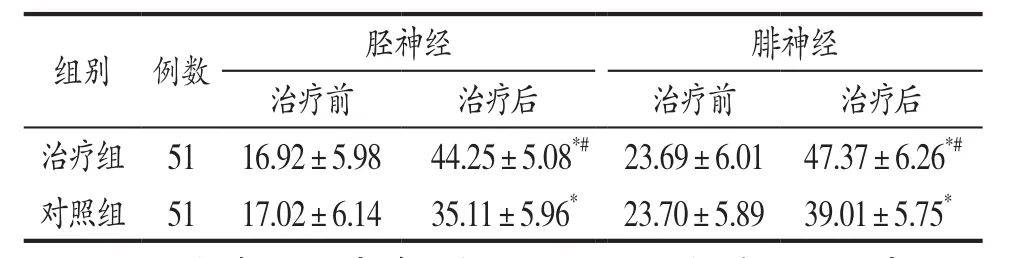

3.3.2 2組患者神經傳導速度比較 見表1。

表1 治療組與對照組治療前后神經傳導速度比較(±s) m/s

表1 治療組與對照組治療前后神經傳導速度比較(±s) m/s

注:*與本組治療前比較,P<0.05;#與對照組治療后比較,P<0.05。

組別 例數 脛神經 腓神經治療前 治療后 治療前 治療后治療組 51 16.92±5.98 44.25±5.08*# 23.69±6.01 47.37±6.26*#對照組 51 17.02±6.14 35.11±5.96* 23.70±5.89 39.01±5.75*

4 討論

導致腰椎間盤突出癥術后出現下肢麻木的因素很多,可能為神經根受壓出現缺血、水腫、纖維組織增生等,術后神經根壓迫雖然解除,但其所致的內壓增高和供氧不足可維持較長時間,肌電圖檢測時可出現異常電位,其中以脛神經與腓神經受損最為明顯[4]。在治療上多以西藥營養神經、消炎為主,但臨床療效欠佳,且康復療程較長。

麻木古稱“頑痹”“不仁”,是以局部或全身肌膚、肢體發麻,甚或全身不知痛癢為臨床特征的一類病證。麻者,肌膚發麻,非痛非癢,狀如蟲爬蟻行之感;木者,肌膚木然,頑痹無知,因二者常同時并見,故合稱麻木[5]。麻木的病位在肌膚,肌膚失于濡養,不榮則麻木;或痰濕、瘀血阻于脈絡,不通則麻木。故以益氣養血、化痰祛瘀通絡為治療大法。

古今文獻中中醫治療腰椎間盤突出癥高頻次穴位和穴位歸經主要集中在膀胱經和膽經上,其經脈循行均經過腰部,體現了“經脈所過,主治所及”的循經取穴特點[6]。《靈樞·經筋》認為足太陽膀胱經之脈病變則“項如拔,脊痛,腰似折,髀不可曲,腘如結”,故筆者選擇足太陽膀胱經上的承扶、委中、承山、昆侖穴進行艾灸,艾灸通過點燃艾葉制成的灸材后產生的溫熱刺激體表穴位或特定部位,通過激發經氣的活動調整人體紊亂的生理功能[7]。隨身灸是艾灸的一種,主要是通過溫熱刺激腧穴,使局部皮膚充血,促進局部的血液與淋巴循環,從而改善麻木癥狀,具有溫陽補氣、消瘀散結之效。隨身灸通過改良傳統灸具及操作方法,使操作更簡便、安全。

本次研究中,治療組治療后麻木面積的改善率及神經傳導速度優于對照組(P<0.05),表明西藥聯合隨身灸治療能有效緩解腰椎間盤突出癥術后患者下肢麻木癥狀,縮小麻木面積,加快神經傳導速度,從而提升患者生活質量。灸法和藥物、針法一樣存在著量與效的關系,因此掌握灸量是灸法取效的關鍵因素之一,多少的灸量才能達到透灸,達到飽和灸量后是否能更大的發揮艾灸的治療效果是筆者今后研究的方向。