針刺治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期合并失眠33例臨床研究

代利利 倪光夏

(南京中醫藥大學,江蘇南京210029)

慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)合并失眠發病率高,有研究表明81.5%的COPD患者在急性發作期存在不同程度的睡眠障礙[1],COPD患者低氧血癥、咳嗽、氣促、憋悶,以及長期患軀體疾病同時合并的焦慮、抑郁等情感障礙等都是引起其睡眠障礙的重要因素[2]。失眠不僅影響患者的生活質量,同時也與COPD的治療效果與病死率密切相關。臨床上失眠的治療多用苯二氮卓類鎮靜催眠藥,但COPD患者使用此類藥物有引起呼吸抑制,加重缺氧,引起急性或慢性呼吸衰竭的風險,多不采用。目前西醫治療慢性阻塞性肺疾病所致失眠,也有使用抗焦慮藥物,但藥物毒副反應大,并且容易產生依賴性,除此之外,尚無針對COPD所致睡眠障礙有效而毒副反應小的藥物。針刺治療失眠歷史悠久,有較好的臨床療效,考慮其多靶點的治療作用,我們試將本療法用于治療AECOPD合并失眠,發現其不僅可改善患者失眠癥狀,還可同時改善患者肺功能,現將相關臨床研究結果報道如下。

1 臨床資料

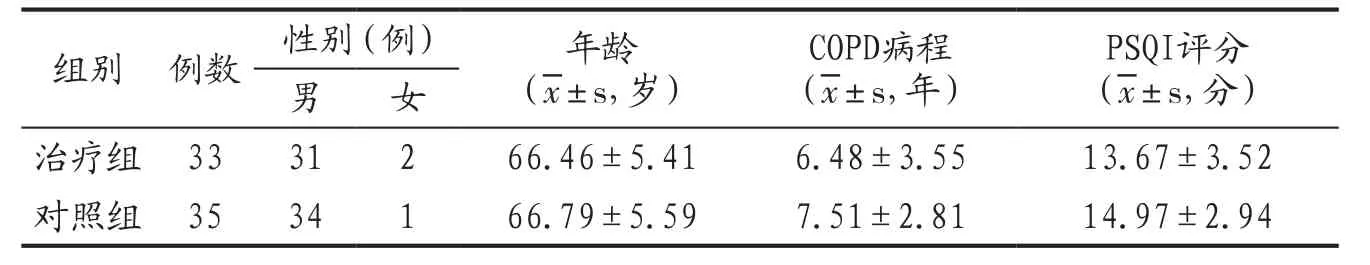

1.1 一般資料 選擇2016年12月至2017年12月江蘇省第二中醫院呼吸科病房AECOPD合并失眠患者,采用隨機數字表法隨機分為治療組和對照組,每組35例。最終治療組有2例退出(1例因不能耐受針刺治療,1例因病情加重),完成33例。經統計學分析,2組患者性別、年齡、COPD病程、匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)評分等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。

表1 治療組與對照組患者一般資料比較

1.2 診斷標準 COPD的診斷標準采用《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2013年修訂版)》[3]中相關標準,失眠診斷標準采用《中國精神科學會精神疾病分類方案與診斷標準》[4]中原發性失眠診斷標準。

1.3 納入標準 符合COPD診斷標準;符合失眠診斷標準;年齡50~75歲;PSQI評分>7分;自愿按療程接受治療及簽署研究知情同意書。

1.4 排除標準 肺性腦病、昏迷及機械通氣患者;合并有嚴重心、腦器質性病變,肝、腎、造血系統和糖尿病等嚴重原發性疾病者;妊娠及哺乳期婦女;近2周使用過可能影響睡眠的藥物者;精神病患者。

1.5 剔除標準及脫落標準 研究實施中咳嗽劇烈不能配合者;研究過程中出現病情加重,如出現肺性腦病不能配合或自服其他西藥,影響結果評定者;受試者依從性差,療程中自行退出者;出現嚴重不良反應,不宜繼續接受試驗者。

2 治療方法

2.1 對照組 患者按《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2013年修訂版)》[3]相關治療原則給予抗感染、吸氧、解痙平喘、止咳化痰等對癥治療,治療過程中未給予鎮靜催眠藥、抗抑郁癥藥物及抗精神病藥物。

2.2 治療組 在對照組治療的基礎上加用針刺治療。選穴:雙側肺俞、心俞、肝俞、脾俞、腎俞、三陰交、豐隆、神門和百會、膻中。操作方法:患者取端坐位,充分暴露治療部位,穴區進行常規消毒,選用0.30mm×50mm華佗牌一次性無菌針灸針(無錫佳健醫療器械有限公司),肺俞、心俞、肝俞、脾俞、腎俞向脊柱方向60°斜刺1.0~1.5寸,百會向后平刺0.5~1寸,神門直刺0.3~0.5寸,三陰交直刺1.0~1.5寸,膻中向上平刺0.5~1寸,使針感有向上傳導的感覺,豐隆直刺1.0~1.5寸,諸穴進針得氣后均行平補平瀉手法,行針30s,留針30min,每日1次。

2組患者均治療2周后觀察療效。

3 療效觀察

3.1 療效評定標準 參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]擬定。臨床治愈:睡眠時間恢復正常或夜間睡眠時間在6h以上,睡眠深沉,醒后精神充沛;顯效;睡眠明顯好轉,睡眠時間增加3h以上,睡眠深度增加;有效:癥狀減輕,睡眠時間較前增加不足3h;無效:治療后睡眠無明顯改善或加重。

3.2 觀察指標

3.2.1 PSQI評分 使用PSQI評分量表[6],分別于治療前后進行評分。該量表主要反映患者睡眠的總體狀況,分為睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物、日間功能障礙等7個子項目,每個項目按無、輕、中、重分別計0、1、2、3分,最高總分21分,各項目積分之和即為PSQI總分。PSQI>7分者具有睡眠障礙,得分越高提示睡眠質量越差。

3.2.2 肺通氣功能測試 由呼吸內科專業技師操作,采用肺功能儀(Master Screen Body,美國JAEGER TOENNIES公司)測試2組患者治療前后肺功能各項參數。肺功能測試方法及質控標準參照美國胸科學會(American Thoracic Society,ATS)公布的肺功能檢測標準。觀察1s用力呼氣容積(FEV1)占預計值百分比(FEV1%)、用力肺活量(FVC)占預計值百分比(FVC%)、FEV1與FVC的比值(FEV1/FVC)。每項指標重復測試3次,儀器自動選取最佳值。

3.3 統計學方法 所有數據采用SPSS 23.0統計軟件進行統計學處理。計數資料用卡方檢驗;計量資料用(±s)表示,采用 t 檢驗。所有檢驗均選雙側,以P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 治療結果

3.4.1 2組患者臨床療效比較 見表2。

表2 治療組與對照組患者臨床療效比較 例

3.4.2 2組患者治療前后PSQI評分比較 治療組治療前PSQI評分為(13.67±3.52)分,治療后為(8.39±3.29)分;對照組治療前PSQI評分為(14.97±2.94)分,治療后為(10.66±2.70)分。2組患者治療后評分均明顯低于治療前(P<0.05),治療組治療后評分明顯低于對照組(P<0.05)。

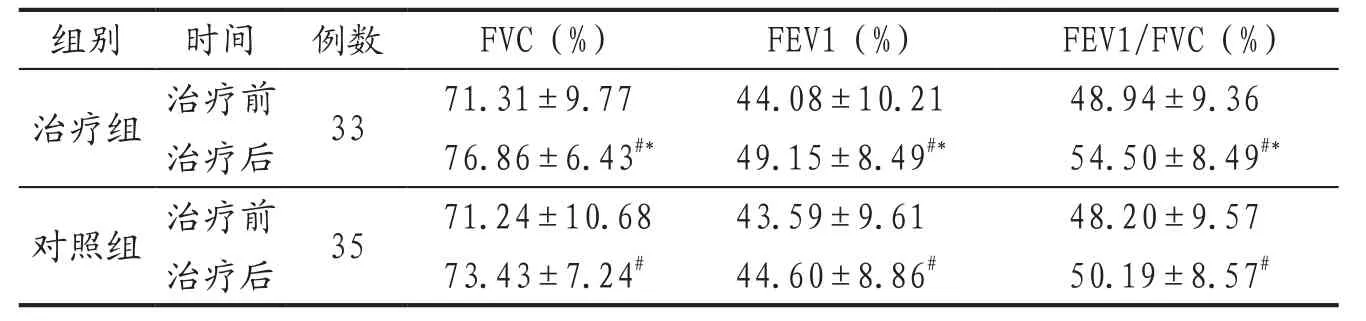

3.4.3 2組患者治療前后肺功能指標比較 見表3。

表3 治療組與對照組治療前后肺功能指標比較(±s)

表3 治療組與對照組治療前后肺功能指標比較(±s)

注:#與同組治療前比較,P<0.05;*與對照組治療后比較,P<0.05。

組別 時間 例數 FVC(%) FEV1(%) FEV1/FVC(%)治療組 治療前 33 71.31±9.77 44.08±10.21 48.94±9.36治療后 76.86±6.43#* 49.15±8.49#* 54.50±8.49#*對照組 治療前 35 71.24±10.68 43.59±9.61 48.20±9.57治療后 73.43±7.24# 44.60±8.86# 50.19±8.57#

4 討論

AECOPD合并失眠屬中醫學“肺脹”“不寐”范疇。我們結合臨床實踐認為肺脹后引發不寐的本質與痰飲、血瘀、肝郁有關,又與五臟虛損不無關系。痰飲上逆,蒙蔽清竅,痰飲滯留,氣滯血瘀,若阻于肺,不能助心行血,心血閉阻,心失所養,則致心悸、不寐,若阻于腦,則見絡脈不通,可見入睡困難。病久肺虛制肝無權,木氣不舒,肺氣不降,清金失和,可見胸悶太息、情志抑郁或急躁易怒,夜咳不已難以入眠。肺脹日久所致的肺氣虛損、腎失攝納、脾失健運,引起氣血生化乏源,水火不濟,陰陽失調,皆是引起失眠的原因。故治療當以補肺、脾、腎之虛為本,兼顧理氣化痰、鎮靜安神。

我們在中醫理論的指導下,選擇合適的穴位,通過針刺療法,調整臟腑功能。五臟俞為肺、心、肝、脾、腎之氣輸注于背腰部的腧穴,《靈樞·背腧》指出:“按其處,應在中,而痛解。”臟腑有病,可反映于背部,肺俞穴止咳平喘,心俞穴寧心安神,肝俞穴疏肝解郁,脾俞運脾化濕祛痰,腎俞補腎納氣平喘,故針刺五臟俞可調節五臟功能失調[7]。從神經解剖學角度上,背俞穴的分布規律與脊神經階段性分布特點大致吻合,對背俞穴的部位施以針刺,可緩解神經血管受壓,改善局部組織代謝以減輕或消除軀體因素對內臟神經的影響,又可通過作用于脊髓相應節段的自主神經中樞的神經反射,調整內臟功能[8]。相關實驗研究表明,針刺五臟俞還可使失眠大鼠下丘腦內降低的5-HT含量明顯升高,升高的NE含量降低,保持5-HT通路與NE通路之間的相互平衡與制約,以使睡眠—覺醒節律恢復正常[9]。督脈穴百會可鎮靜安神,舒腦安眠;心經原穴之神門可寧心安神;足三陰經交會穴之三陰交,可調和肝脾腎三臟;氣會膻中理氣降逆平喘;豐隆化痰濁。諸穴合用,調節五臟氣血陰陽,共奏理氣化痰、鎮靜安神、補益肺脾腎的功效。

本研究結果顯示,針刺治療AECOPD合并失眠可較好地緩解患者失眠癥狀,同時還可改善肺通氣功能,安全、有效,具有一定的臨床應用價值,值得進一步推廣。下一步擬擴大樣本量,并進行遠期療效觀察,同時探索針刺治療COPD合并失眠的作用機制。