基于關聯規則的結腸癌外科術后用藥規律研究

尹曉陽 曹 萌 王建華 季 沁

(南京中醫藥大學附屬中西醫結合醫院,江蘇省中醫藥研究院,江蘇南京210028)

結腸癌(colorectal carcinoma)是世界范圍內最常見的惡性腫瘤之一,其發病率位居第三位[1]。2012年全世界估計有1 360 300例新發病例,且有683 900例死于結直腸癌[2]。目前中國結直腸癌的發病率約為37.6/10萬,死亡率約為19.1/10萬[3]。結腸癌成為嚴重危害居民健康和社會發展的公共健康問題[4-7]。近年來臨床實踐表明中醫藥療法對結腸癌外科術后有較好的療效[8-9]。本研究以1990年至2017年公開發表的文獻中治療結腸癌外科術后的中藥方劑為研究對象,以關聯規則Apriori算法和復雜系統熵聚類等數據挖掘手段,分析處方中藥物使用頻次、關聯規則及其內在組方規律,為結腸癌術后中醫藥治療提供較客觀的依據和參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源及檢索方法 中國知網數據庫(CNKI,1990—2017)、維普中文科技期刊全文數據庫(VIP,1990—2017)、萬方中文期刊數據庫(1990—2017)。中文數據庫中以“中醫藥”并含“結腸癌”,或“中醫藥”并含“外科”為檢索詞進行主題或摘要檢索,再嚴格根據文獻納入及排除標準進行人工篩選。

1.2 納入標準 1990年至2017年公開發表的相關論文,標準包括:(1)行手術治療術后;(2)西醫診斷標準符合對應專科結腸癌的診斷標準及指南,中醫診斷標準符合2002年《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[10]中結腸癌的診斷標準及指南,符合結腸癌證候分型的標準;(3)臨床隨機對照研究;(4)病例報告;(5)中醫名家用藥經驗。

1.3 排除標準 (1)手術治療后行放療、化療;(2)中藥僅作為輔助治療;(3)文獻數據存在明顯錯誤或重復發表的雷同文獻;(4)動物實驗;(5)文獻綜述。1.4 數據預處理 提取處方藥物,依據《中國藥典》[11]對藥名進行規范化處理。如“薏米”改為“薏苡仁”,“趕山鞭”改為“半枝蓮”等。

1.5 錄入與核對 將上述篩選后的處方用藥錄入TCMISS V2.5,數據錄入及統計分析過程由兩人負責。

1.6 軟件支持 采用SPSS 22.0軟件及中醫傳承輔助平臺V2.5進行數據分析,將每張處方單獨輸入建立文本文件(txt),錄入時每味藥物單獨一行,每張處方形成一個txt文檔,建立一個由126個txt文檔組成的數據庫,然后將該數據庫中數據輸入中醫傳承輔助平臺系統進一步分析。

1.7 數據分析 通過TCMISS V2.5系統中“數據分析”模塊中“方劑分析”功能,進行藥物的頻次統計、組方規律挖掘、新方規律分析,統計過程應用改進的互信息法、復雜系統熵聚類等算法,分析所得藥物之間的組合規則,繪制用藥關聯規則網絡圖、新方的核心組合,實現成果的網絡化、可視化展示。

2 結果

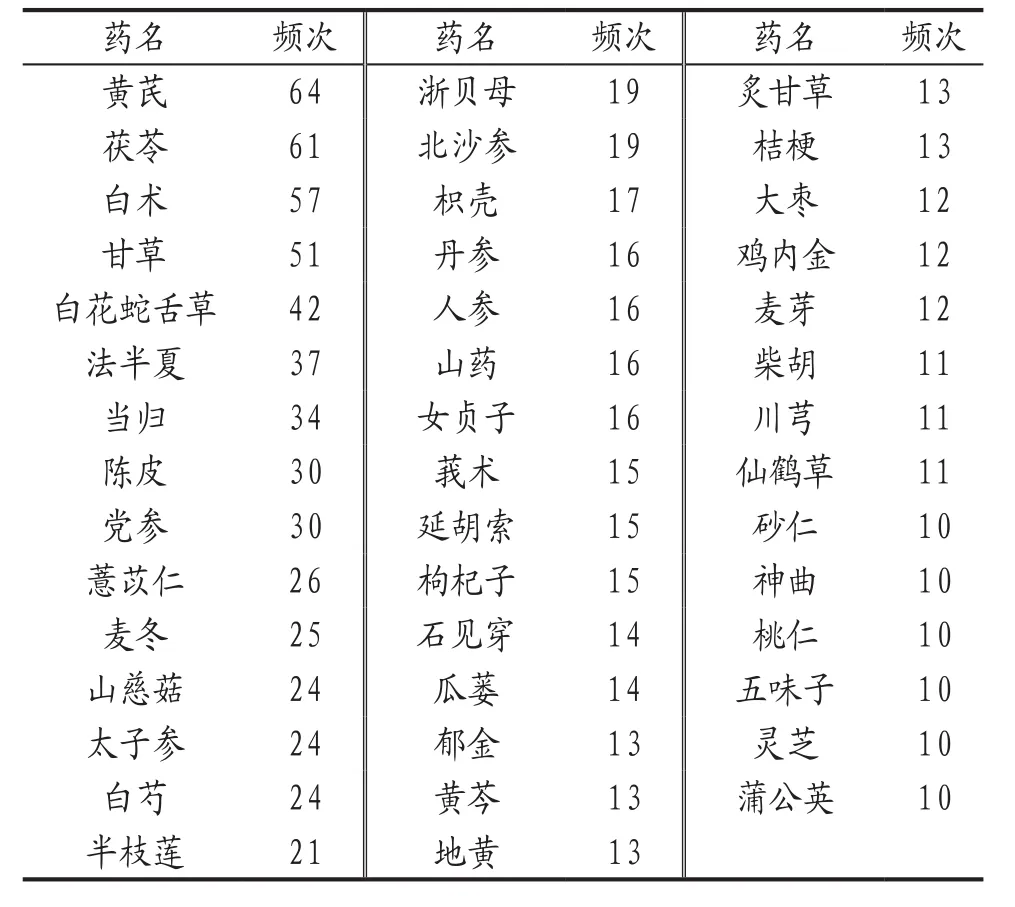

2.1 使用頻次統計 治療結腸癌的126首處方中共使用244味中藥,其中使用頻次在10次以上的藥物有44味,統計結果見表1。使用頻次居前10位的中藥依次是黃芪、茯苓、白術、甘草、白花蛇舌草、法半夏、當歸、陳皮、黨參、薏苡仁。

表1 結腸癌術后中藥處方中使用頻次大于10次的藥物

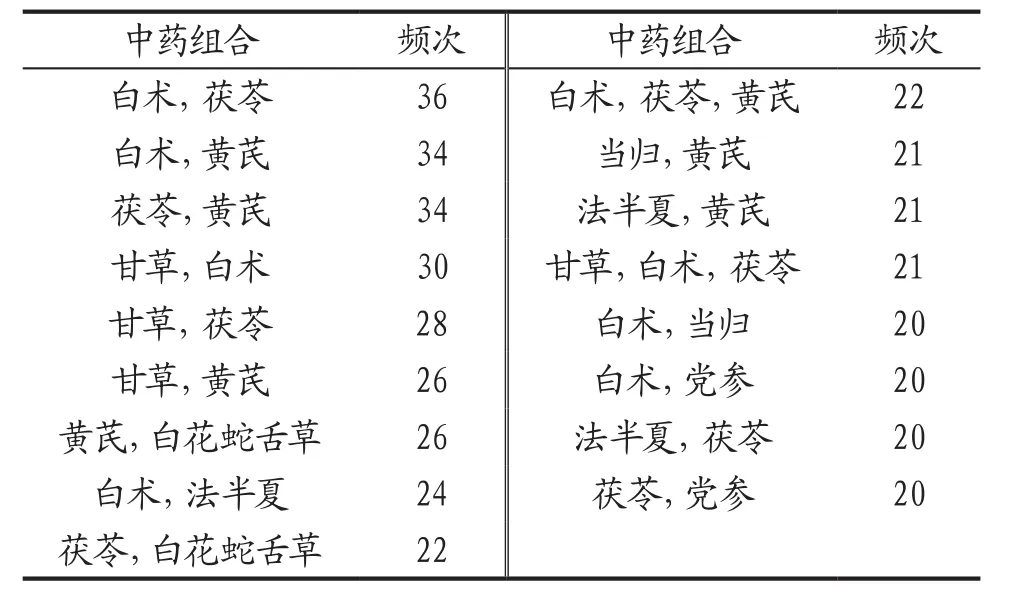

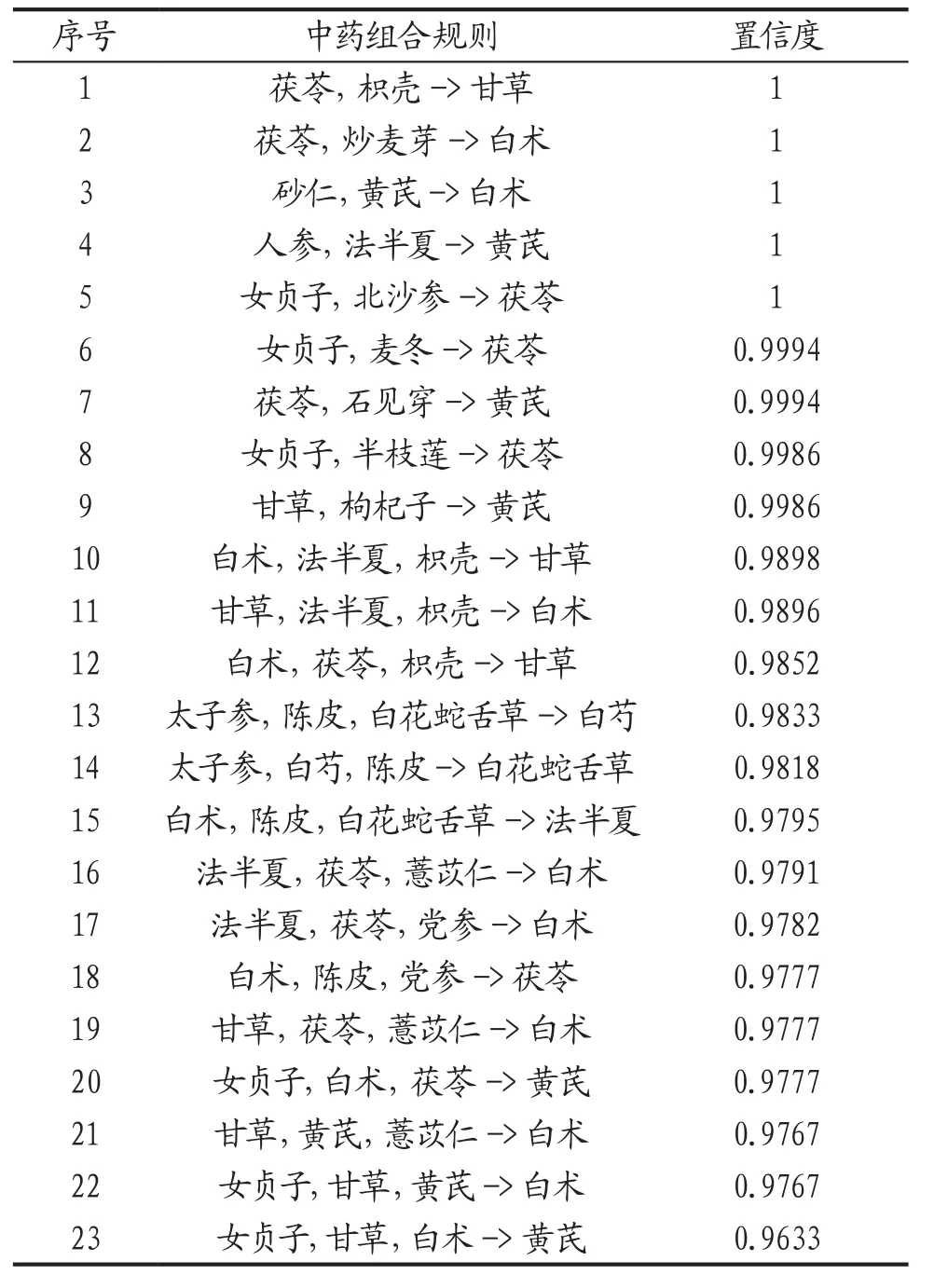

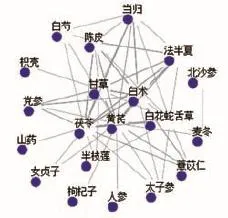

2.2 基于關聯規則進行組方規律分析 將支持度(即在所有藥物中同時出現的次數)設定為20,置信度設定為0.95(即被測量參數測量值的可信程度),按照藥物組合的頻次由高到低排序,前3組分別是“白術、茯苓”“白術、黃芪”“茯苓、黃芪”,具體見表2。分析藥物關聯規則,根據置信度排列,順序結果見表3。關聯規則網絡圖見圖1。

2.3 基于熵聚類的方劑組方規律分析

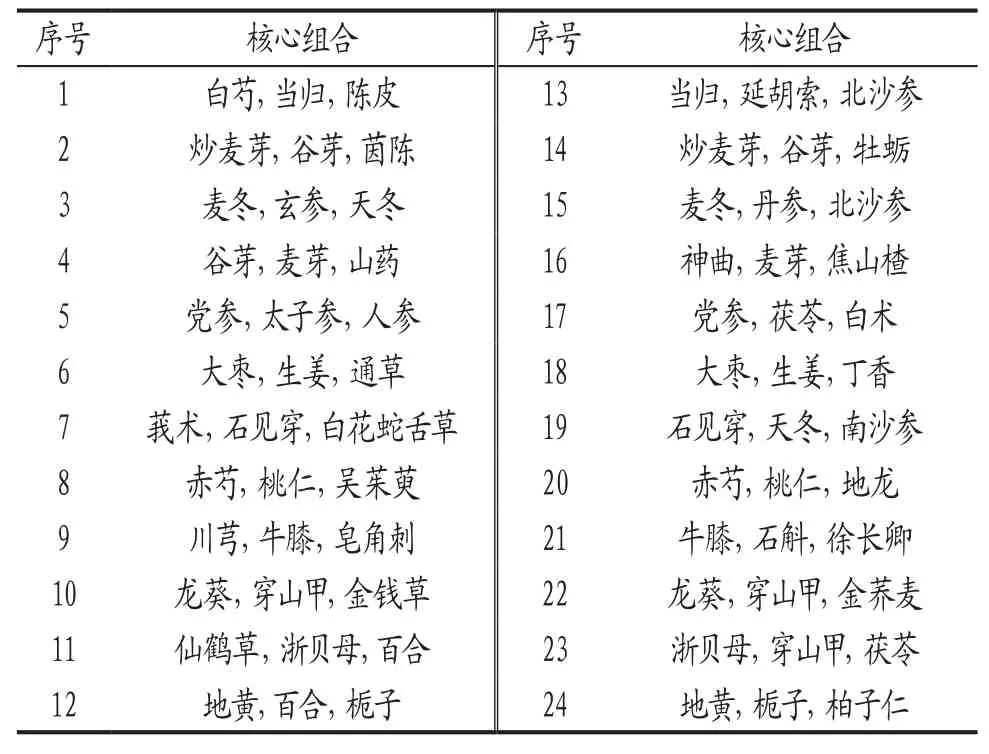

2.3.1 基于改進的互信息法的藥物間關聯度分析并基于復雜系統熵聚類的藥物核心組合分析 依據方劑數量并結合不同參數提取數據的預讀,設置相關度為8,懲罰度為4,按照相關度與懲罰度約束,進行聚類分析,得到方劑中兩兩藥物間的關聯度(關聯度是指兩個指標之間的關聯程度)。以改進的互信息法的藥物間關聯度分析結果為基礎,按照相關度與懲罰度約束,基于復雜系統熵聚類,演化出由3或4味藥物構成的核心組合24組,節選結果見表4。

表2 結腸癌術后中藥處方中藥物組合頻次≥20次的組合(支持度≥20,置信度≥0.95)

表3 結腸癌術后中藥處方中藥物組合關聯規則(置信度>0.95)

圖1 藥物關聯規則網絡(支持度11,置信度0.95)

表4 基于復雜系統熵聚類的治療結腸癌術后的藥物核心組合節選

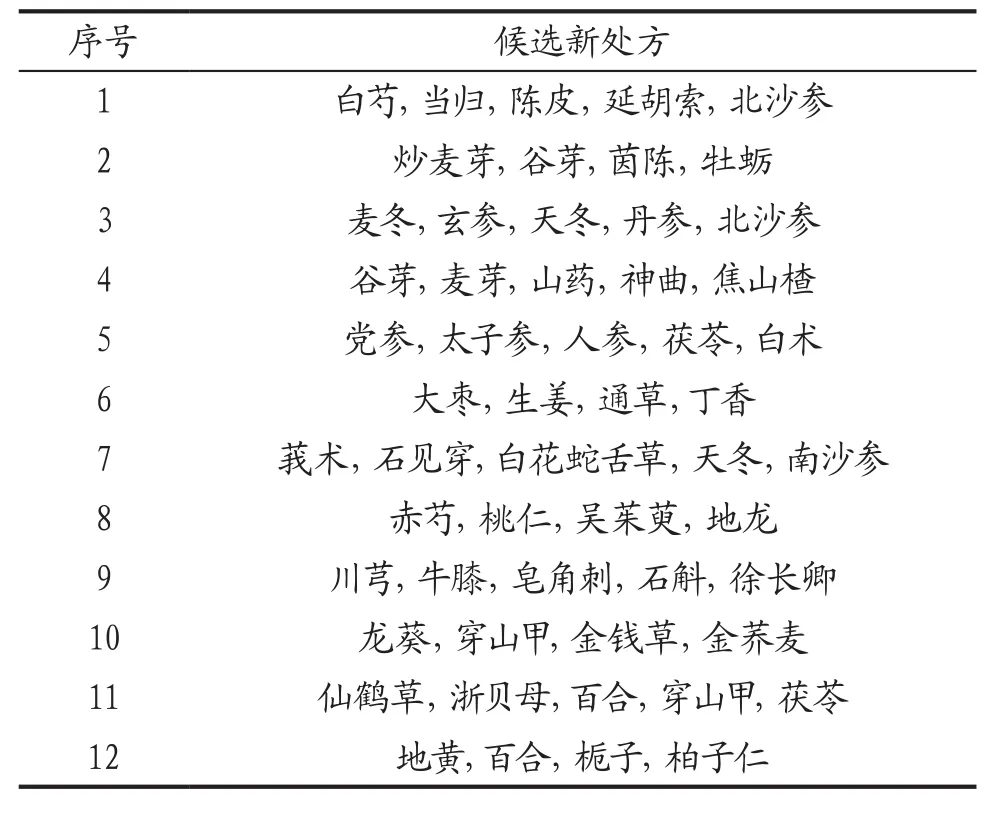

2.3.2 基于無監督的熵層次聚類的新處方分析 在上述藥物核心組合提取的基礎上,運用無監督的熵層次聚類算法分析獲得新處方12個,結果見表5。

表5 基于熵層次聚類的治療結腸癌術后新處方

3 討論

數據挖掘是從大量數據中選取合適的數據,進行數據處理、轉換等工作,再進行數據挖掘與結果評估等一系列過程。實際流程包括資料選取、資料前置處理、資料減少與轉換、數據挖掘及呈現可理解的關系,并評估挖掘的結果,最后確認是否為需要的知識。通過自動與半自動的方法,對大量數據做探索及分析的過程,以期發現有意義的關系或法則[12]。有助于縮短研究周期,提高科研效率和質量[13]。

本研究用藥頻次顯示,臨床上治療結腸癌常用的藥物有補益藥、清熱解毒藥、化痰藥、利水滲濕藥、活血藥、行氣藥等(表1)。結腸癌屬于中醫“癌病”范疇,其病機主要是“正虛邪毒”,故用藥頻次顯示以補益扶正攻毒為主,加以化痰、利水滲濕、行氣、活血藥。譬如黃芪,味甘,性微溫,歸脾、肺經,功能補氣健脾,尤擅補益脾肺二氣,是治療結腸癌使用最多的一味。研究顯示:黃芪可正向調節荷瘤小鼠脾Treg及相關調控分子表達,并且在淋巴組織和腫瘤微環境中都表現出抑瘤作用[14]。茯苓,味甘、淡,性平,歸心、肺、脾、腎經,能健脾益氣利水。有研究表明:復方茯苓多糖口服液有顯著抑制小鼠S180和H22腫瘤生長的作用,對實體瘤有顯著抑制作用,能增強巨噬細胞吞噬功能,能促進小鼠淋巴細胞增殖和NK細胞活性,能夠調節荷瘤小鼠免疫功能[15]。白術,性甘、溫,歸脾、胃經,研究顯示:白術內酯Ⅱ在一定范圍內隨著劑量的增加,對食管癌細胞有著明顯的抑制作用[16]。特別值得注意的是白花蛇舌草,是非補益類藥物應用最多的一味,研究表明,白花蛇舌草核苷對人紅白血病細胞株K562、人非小細胞肺癌細胞株A549有明顯抑制作用[17]。

基于關聯規則得出的用藥規律表明,常用藥對常常發揮相須、相使的作用,如白術和黃芪,白術健脾益氣合黃芪健脾補肺而增強益氣的作用。同時顯示中醫治療結腸癌的用藥核心組成主要為黃芪、茯苓、白術、甘草、白花蛇舌草、法半夏、當歸、陳皮、黨參、薏苡仁等。該用藥關聯規則網絡圖呈密集且近似對稱圖形,表明入選藥物間的關聯度較大。縱觀此核心處方:該方中黃芪行補中益肺之效常為抗腫瘤之主藥;茯苓、薏苡仁健脾利濕配白術健脾益氣常相須為用;白花蛇舌草善清癌毒;法半夏化痰合黨參益氣祛痰;陳皮理氣健脾化痰,更有助于當歸活血補血;加炙甘草益氣補中,緩急止痛,兼調和藥性以為使。

基于復雜系統熵聚類的藥物核心組合分析結果顯示:治療結腸癌常用的藥物核心組合共24組,并以此為基礎挖掘出的治療結腸癌候選新處方12個,部分可能具有重要臨床意義。這些新處方的發現不僅驗證了治療結腸癌時扶正與攻毒并重(新方7、11),益氣養正與除濕化痰共用(新方5),還提示了行氣與活血同施是近年來結腸癌用藥的一大趨勢(新方1)[18-19]。其潛在的規律在經過臨床實踐的檢驗后很可能得到廣泛的應用。

綜上所述,數據挖掘是新興技術,成功應用于很多領域,中醫藥數據挖掘尚處于形成階段,學科交叉的中醫藥文獻數據挖掘發展潛力巨大,本研究采用數據挖掘手段,獲得了具有潛在應用價值的新規律、新信息,可為臨床治療結腸癌術后用藥提供參考。須注意的是,數據挖掘方法亦有其局限性,得到的這些用藥規律需結合臨床實踐綜合分析和再評估。希望本研究的成果能為中醫藥在腫瘤外科術后的基礎研究和臨床治療方面提供參考。