沉默者凌云

宋春丹

作為多年的公安部副部長,和首任國家安全部部長,凌云有崇拜者,有反對者,有持平論者,對此,他了然于心,卻從不予回應,也不辯解。

2018年3月15日,95歲的余海宇接到了凌晉的電話,稱其父親凌云剛剛去世了。

6天后,新華社發布消息:“中國共產黨的優秀黨員,久經考驗的忠誠的共產主義戰士,國家安全部原黨組書記、部長凌云同志,因病于2018年3月15日在北京逝世,享年101歲。”這則消息,平靜緩慢地在知曉他的人群之間傳開。

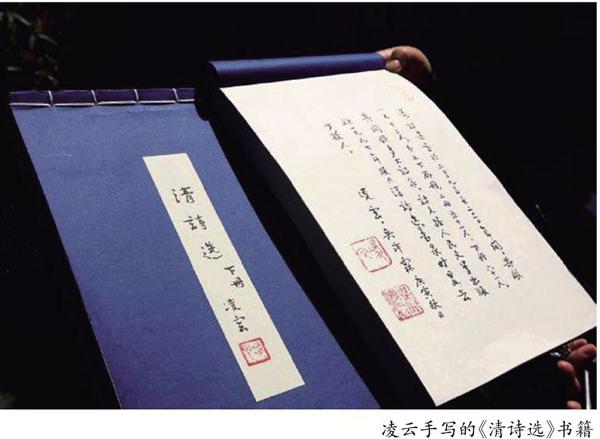

他沒有傳記,沒有回憶錄,生前幾乎不接受記者采訪,能夠查到的個人資料簡單至極。甚至在他的告別儀式上,也沒有生平介紹。

真正知曉凌云的在世者已寥寥可數,且大多心照而不宣。從1952年開始擔任公安部一局副局長,到1965年擔任公安部副部長,再到1983年成為首任國家安全部部長,凌云有崇拜者,有反對者,有持平論者,對此,他了然于心,卻從不予回應,也不辯解。

或許,很長一段時間內,他都不會被輕易提起,但更不會被輕易忘記。

四大筆桿子、左右手

公安部的老人大多高壽,且記憶力極好。公安部離休干部余海宇認為這與這個職業長期高度活躍的腦力勞動有關,工作性質要求他們的頭腦保持清晰縝密。

這些活檔案般的老人們經歷了政治動蕩、波詭云譎的30年,退出歷史舞臺后,再用清醒的30年處理這些沉重的遺產。不過,在每個人眼中,這些遺產并不相同。

余海宇是為數不多的稱得上凌云“生前友好”的人之一。但即便是她,也從沒聽凌云談過自己。

余海宇和凌云70多年的友誼開始于延安時期。凌云曾說:“是陳龍改變了我的一生。”陳龍是余海宇的丈夫。

1940年,時任中央社會部治安科科長的陳龍是除奸工作的領導。位于楊家灣的陜北公學設有保衛委員會,做具體工作的是一個外表英俊的青年,名叫凌云。

不久后,陳龍把凌云調到延安中央社會部二室做偵察工作。余海宇也調到了社會部,開始和凌云共事。在余海宇眼里,凌云很能干,文筆出眾,頭腦清楚,做事認真,凡是他經手的事都清晰明了,有條不紊。

1949年前夕,中央成立中央軍委公安部,羅瑞卿擔任部長,公安部機關成員基本上由華北局社會部和中央社會部人員組成。1952年4月,經陳龍提議,羅瑞卿給中共山東分局發了電報,調時任濟南公安局長凌云進京到公安部。凌云匆匆趕到北京,當即被任命為政保局局長。

1964年從華東師范大學歷史系畢業分到公安部、后任統戰部干部局局長的胡治安剛來就聽說,一局局長凌云是部里的“紅人”。

凌云和公安部辦公廳主任劉復之都在1964、1965年升任公安部副部長,成為彭真的“左右手”。兩人都是黨內少有的秀才,都是秘書出身,和王仲方、尹肇之被稱為公安部“四大筆桿子”,羅瑞卿每次開會召集籌備班子,這四人必定參加。

在同為筆桿子的胡治安看來,凌云業務能力出色,善于觀察,記憶力驚人。但他也不茍言笑,有時甚至給人以“端著架子”的感覺。在院子里散步時,胡治安幾乎沒見過凌云跟誰打招呼。胡治安的妻子也是老公安,她分析,這是因為凌云搞政治保衛工作出身,與人打交道中有一種職業性的距離和防御感,習慣于首先以審查的眼光去看待。

一局局長

作為公安部最重要的一局的局長和部里的“紅人”,凌云五六十年代參與了公安部很多大案要案的辦理。

公安部辦理的第一個大案是廣州的“二陳案”。1951年1月,廣州鎮反運動之初,公安部、中南局公安部、華南分局社會部認定廣州市在清匪反特和鎮反工作中存在右傾偏向,廣州市公安局局長陳泊、副局長陳坤被撤職逮捕。陳坤于1952年夏病死獄中,陳泊于1953年5月被判處10年徒刑。此案直到1982年才得以平反。受此案牽連,廣州又逮捕了“梁俠中統特務集團”案共263人。

此案由公安部一局負責審理執行。辦案人范祥、郭松年、郝力光經過審理得出結論,所謂“梁俠中統特務集團”一案沒有根據,不是事實,應予否定。報告經過一番爭論層層上報,送到羅瑞卿案頭,羅態度堅決:“此案不能動搖。”根據他的意見,凌云批示:“審不出中統特務來,說明我們審訊工作的無能。”范祥等三人堅持原意見,因此均受處分,被調離公安部。

陳泊的妻子呂璜后來說,悲劇是在特定的歷史背景下造成的,不能過于苛責辦了這類錯案的領導者。

1955年,又發生了饒漱石、潘漢年和揚帆的“饒、潘、揚事件”。時任上海市公安局副局長揚帆、上海市副市長潘漢年和中組部部長饒漱石均遭逮捕,被判處徒刑。80年代,潘漢年和揚帆先后獲得平反。

此案平反后,有人透露,辦這案子的主意是凌云出的。揚帆的罪名中有一條是重用、包庇3300多敵特分子,據了解案情的人說,凌云始終認為,這個數字夸大了,但揚帆確實應該被審查。

但余海宇認為,這些案子不能算在凌云的頭上,畢竟是上面已經拍板發話的政治事件,而且潘漢年和揚帆的平反凌云也參與了。

禍起康生

1967年1月17日,是個余海宇現在記起都想哭的日子。這一天,時任公安部部長謝富治主持召開公安部干部大會,鼓動要徹底砸爛“公檢法”。造反派把跳樓摔斷腿的羅瑞卿用大筐抬上會場批斗,余海宇和時任公安部副部長的凌云都在陪斗之列。會后,公安部7位副部長和43位正副局長、63位正副處長被打成叛徒、特務、反革命、死不改悔的走資派。凌云等7位副部長、一批局長都被關進了監獄。

凌云認為,自己進秦城監獄要歸因于康生。

延安時期,凌云曾在康生任部長的中央社會部工作了5年。1947年冬,他隨康生率領的土改工作團到達山東渤海區,其間約有大半年擔任康生的秘書。土改工作期間,康生夫人曹軼歐認為渤海區黨委秘書長彭瑞林的夫人歷史上參加過國民黨三青團,是“國民黨分子”,要凌云查究她的“政治問題”。凌云經了解情況后,沒有理會。他后來才得知,康生夫婦“在渤海區黨委時就看出你不對頭了”。

1949年10月,康生因病去青島休養。曹軼歐是山東分局組織部副部長,留在濟南,住在分局機關內。她堅持認為,自己在山東分局內已遭到嚴密監視。分局領導們要凌云對曹做疏解工作,但凌云不但沒有疏解成功,反而得罪了對方,成為與康生斷交的開始。

1955年“高饒反黨聯盟事件”爆發時,康生給中央寫信,說他原來的秘書沙陶和凌云都是被饒漱石收買的“反黨分子”。材料轉到公安部,羅瑞卿沒有理會。

“文革”時,康生成了“中央文革小組”的顧問,紅得發紫。他親筆寫下許多批語,說凌云是“叛徒”“特務”,制造了一個所謂“彭真、羅瑞卿、徐子榮、凌云內奸集團”,凌云為此坐牢7年。

余海宇說,“文革”前公安部的人對凌云的議論主要是不好接近,“文革”后,她開始聽到一些比較負面的議論。她從沒見過凌云回應過,也看不出他的情緒。“我認為他在“文革”時候,為了保護自己,他的話說得有點多了。他知道得多,說得也多,得罪了不少人。”

但余海宇認為,造反派口中傳出的消息,真相難辨。比如,公安部一位副主任曾告訴她,就是因為凌云“告密”自己才受牽連坐牢。而她聽說的則是,凌云交待的事情被造反派斷章取義了。

而且,即便確實是出于凌云之口,說這些話的情境也需要加以區別。在那個人人自危的時期,交待情況太正常了。

1967年11月,余海宇也被關進秦城監獄,1973年才出獄。后來,她聽說中南海西門外有人專門接收告狀信,就告訴了凌云的妻子梅建群,建議她寫信申訴。梅建群寫信送到中南海西門外,一周后,凌云出獄了。

“清理辦”和“摘帽辦”

凌云出獄后,負責的一項重要工作是監獄清理。

監獄清理的調查摸底由公安部五局(勞改局)負責。一次,在五局工作的胡治安隨凌云去參加清理工作會議。會上決定,成立清理工作領導小組,由調查部部長羅青長(有時副部長熊向暉代)、統戰部副部長童小鵬和公安部副部長凌云負責,并由這三部門聯合成立“清理辦公室”。問凌云公安部誰參加,凌云隨手一指胡治安,就他了!

80多歲的胡治安回憶,“清理辦”設在公安部大樓五層,實際坐班的就他一人。摸底進行了半年多,查清全國各地的監獄和勞改場所中共關押國民黨縣團級以上黨政軍特人員15000多人,多是在解放后的歷次鎮反、肅反運動中以歷史罪被判刑的。

“清理辦”辦公會議上,討論到在押人員的具體情況時,凌云心里像有一本賬,哪個人什么職務,什么歷史罪行,怎么被捕的,改造時表現如何,他都能隨口說出,一清二楚,讓胡治安佩服不已。

經過討論,決定對953名國民黨將級在押人員中的109名不予釋放。但毛澤東批示,一律釋放。因此,其余人員也照此辦理,全部釋放了。

“文革”后,公安部清理“四人幫余孽”,參加過公安部“紅旗隊”的胡治安成了清理對象。他認為自己沒喊過口號,也沒發過言,更沒抄過家,看不慣一些人見風使舵的面孔,就在會上和兩個處長頂撞了起來:“用四人幫的辦法清理四人幫的余孽,是錯誤的!”

這番話匯報到凌云那里,凌云說:“你們搞錯了,胡治安不是造反派,我很了解他,我從監獄出來他就跟著我。”凌云還打電話給胡治安,叫他不要胡說八道,也不要再參加運動了,老老實實在“清理辦”待著。

后來,胡治安險些被定為“三種人”,凌云又一次為他說了話,保下了他。

1978年5月,中央五部聯合成立了右派摘帽工作領導小組,凌云是領導小組成員之一。領導小組之下,設立了“摘帽辦”。“摘帽辦”設在中央統戰部,受凌云指派,胡治安代表公安部參加了“摘帽辦”的工作。

6月,五部在山東煙臺召開了關于全部摘掉右派分子帽子的工作會議,會上出現了兩種對立意見。凌云曾是1961年成立的“改造右派分子工作領導小組”的成員,當年因摘帽面過大受到過中央批評,有了這一教訓,他以自己的切身體會勸告與會者,只摘帽,不要搞甄別平反。但在中組部部長胡耀邦、副部長楊士杰的推動下,大家統一了認識,對于錯劃右派者,“應實事求是地予以改正”。在此基礎上,形成了“解放55萬人的55號文件”。

一次,一位被凌云劃成右派的公安部干部給“摘帽辦”寫信要求平反,胡治安向凌云匯報,凌云坦然地說:“對,那個人是我劃的,你把他改過來。”但據說此人一直對凌云不諒解。

還有一次,一位過去被凌云從公安部調走的干部向統戰部寫信申訴,胡治安趁凌云來統戰部開會時向他了解此人的情況,凌云說:“他沒有什么問題,現在看沒有什么事。”

1981年,胡治安已經在“摘帽辦”工作了三年。統戰部想把他留下,但凌云不同意,打電話把他叫到了辦公室。凌云告訴胡治安,別去統戰部,也別回公安部,跟他走,他負責給胡治安安排工作。胡治安說自己已經答應統戰部了,凌云說:“你答應他們了?可我沒答應啊。”胡治安懇切地表示,自己是學歷史的,留在統戰部更能發揮自己的所學和所長。凌云這才作罷,讓他想回來的話隨時打電話。

后來胡治安才知道,當時凌云正在籌組國家安全部。1983年7月,凌云成為新成立的國安部的首任部長。

一天早上,胡治安去中山公園鍛煉,碰見了凌云。凌云問他在統戰部的情況,他說自己當了處長,凌云說:“還是個處長啊,早叫你跟我走你不跟我走。”胡治安說:“你那時候只說讓我跟你走,我知道你要到哪去啊。”

一次罕見的訪談

1991年,為征集中共管教與特赦釋放國民黨戰犯史料,時任撫順市政協文史委主任紀敏以撫順市政協文史委的名義給凌云寫了一封信,希望他能在百忙中抽出一點時間,介紹一下中央有關管教與釋放蔣戰犯的決策經過。

他知道,早在50年代初期,凌云從山東濟南調到公安部擔任一局局長時起,就負責主抓管教國民黨戰犯工作,一直到1975年將戰犯全部特赦釋放完畢。

很長時間以后,紀敏忽然接到國家安全部辦公廳的電話,邀請他進京一見。

紀敏在一間寬大的會客室里見到了身材魁梧的凌云。凌云坐在長桌對面,上下打量紀敏。突然,右手指一伸,指著紀敏問道:“你身在撫順,為什么要把手伸向我們公安部?”紀敏答道:“凌部長,不是我把手伸進了公安部,而是公安部把戰犯管理所建在了撫順。”他說,訪問凌云,是為了不辜負周恩來總理的期望,以免出現“人走史亡”的歷史遺憾。凌云微微點頭。

紀敏又說:“凌部長,老實說,我對您本人的研究也有多時了……”這話一出,立刻遭到凌云的“質問”:“直到今天為止,我對我自己還不夠十分了解。你對我研究多時?說說看,我是怎么一個人?”

紀敏只能硬著頭皮談了自己搜集的資料,并提到自己曾在華東工礦部濟南工業局政治部團工委任干事,局黨委書記兼局長是王新民。凌云說,說起王新民,自己同他不光是認識與不認識的關系,而是曾經生死與共的戰友。

半小時后,凌云終于開口進入談起這次訪談的主題。

凌云一出口,紀敏就發覺他“語出驚人”,談的事情竟都是檔案查不到并且是各地中、下級管教干部說不清的史實。紀敏馬上想到自己還帶來了一個小型錄音機,便向凌云請示:“凌部長,您談的事情很重要,我們能不能錄一下音?”凌云斷然回答:“不可以。”紀敏又問:“那我們筆錄一下,可以嗎?”凌云還是斷然回答:“不可以。”

紀敏兩手放在白桌布的下面。凌云開始說時,他從褲袋內摸出備用的碳素筆與紙,將時間、地點、人物、姓名、數字等基本要點偷著記了下來。他自己一次也沒敢低頭,桌面上的筆記本和鋼筆也一動未動。甚至,秘書準備的茶水,他也一口未喝,不想因此而出現去衛生間、中斷訪談的場面。

談完后,經過紀敏的誠懇請求和保證,凌云同意由他代筆寫一篇稿子。“我必須說明,不經我審查,不經我批準,絕對不允許你隨意發表。”

紀敏回撫順后,很快就起草了一份文稿,不久收到凌云親自修改的打字稿和一封親筆信,對協助整理表示滿意和謝意。這篇《中共的一項偉大決策——教育改造國民黨戰犯工作的回顧》稿件,1993年刊登在政協全國委員會辦公廳主辦的《縱橫》雜志上。

1985年,余海宇從公安部五局副局長任上離休后,時常去看望凌云夫婦。她多數時間都在和凌云的妻子梅建群聊天,凌云很少參與。

余海宇覺得,凌云永遠像沒事人一樣,不喊冤,也不議論別人,跟誰也不交心,很難了解他。

凌云的告別儀式在八寶山舉行。余海宇曾多次聽凌云說起,自己身后不想搞告別儀式,但告別儀式還是搞了。

按照凌云的遺愿,他的骨灰被帶回故土浙江嘉興新塍安葬。1917年6月,他在這里出生,原名吳沛霖。

(胡炯薦自《中國新聞周刊》)