課程游戲化背景下區域活動環境創設策略研究

葛莉

中圖分類號:G613.2 文獻標識碼:B 文章編號:1672-1578(2018)25-0219-02

“環境是第三位老師”,“環境是重要的教育資源,通過環境的創設和利用,有效地促進幼兒的發展。”在課程游戲化背景下,我們從幼兒的實際水平和發展需求出發,科學、合理、有效地設置區域活動環境,尋求解決幼兒自主性發展的科學、具體、可操作的路徑以及實施解決的策略。通過在環境創設中的多元互動,實現“環境”與幼兒的“對話”,讓課程游戲化環境支持幼兒的自主性發展。

1.以兒童發展為本,共建區域游戲

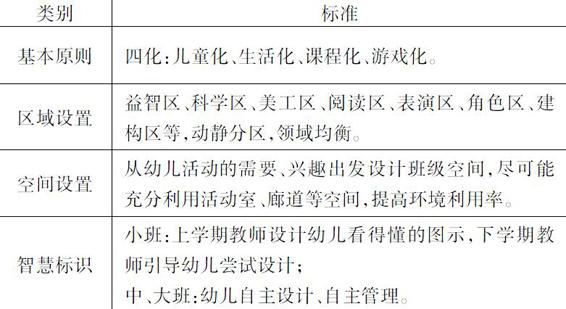

1.1 設置標準,知行統一。結合本班實際,在營造班級區域活動環境時我們制定了標準:

類別 標準

基本原則 四化:兒童化、生活化、課程化、游戲化。

區域設置 益智區、科學區、美工區、閱讀區、表演區、角色區、建構區等,動靜分區,領域均衡。

空間設置 從幼兒活動的需要、興趣出發設計班級空間,盡可能充分利用活動室、廊道等空間,提高環境利用率。

智慧標識 小班:上學期教師設計幼兒看得懂的圖示,下學期教師引導幼兒嘗試設計;

中、大班:幼兒自主設計、自主管理。

1.2 動靜分區,安排合理。首先,充分考慮區域類型的“動與靜”,合理安排,如閱讀區與建構區需分開,避免相互干擾。動靜分隔可以減少不同活動區域中幼兒相互干擾的影響,讓幼兒盡可能地專注于自己喜愛的區域活動。其次,空間利用最大化,充分利用每個空間,將桌椅融入區域,避免了由于空間場地閑置導致幼兒奔跑現象等。第三,區域之間界限明顯、適中,區域間隔斷物種類多樣(柜子、KT板、紙板等),隔斷高度不超過80cm,不影響教師觀察幼兒,每個區域確保有足夠的空間方便幼兒出入。第四,區域設置時考慮光源、水源,如科學、美術區需靠近水源,閱讀區應光線適宜,表演區可提供音樂播放器,便于播放音樂。第五,將相關聯區域整合,促進區域間的“對話”生成。如美工區和圖書區,將圖書區設置在美工區的里面或旁邊,孩子在美工區里面的繪畫或者黏土作品都可以在圖書區里面講故事。

1.3 兒童立場,自主設置。教師站在兒童立場對班級區域進行重新審視,遵循“幼兒在前,教師在后,我的環境我做主”的理念,觀察、聆聽幼兒的心聲,了解需求,追尋興趣點,尋找問題,和孩子們一起討論、規劃、自主創設活動區域。例如“開學第一天區域共同設置”:師幼一起規劃班級的區域如何設置,一起挑選區域的材料,靠窗設置成閱讀區和自然角,美工區靠進水源,動、靜分隔,一個開放、自主、安全、互動、多元、探索的班級環境在孩子們的手中創設出來。幼兒是環境的主人,給幼兒參與環境創設的機會,幼兒才會對當下自己所生活的環境更有責任感。

1.4 文化標識,內化行為。區域環境處處蘊含著教育價值,最大限度地利用每一面墻、每一扇門張貼圖文并茂的標識,營造潛移默化的氛圍。根據幼兒的年齡特點師幼共同制定、繪制區域標識,通過環境暗示,支持幼兒更有序地參與游戲活動,避免相互干擾。

2.以游戲化精神為基礎,投放支持性材料

一個高質量的區域,除有清晰的目標、獨具吸引力和美感外,還應提供符合兒童發展水平的、有趣的且能互動的材料,材料的多樣性和可操作性直接影響幼兒活動的質量和經驗的可獲得性。

2.1 收集、篩選適宜材料。材料來源于幼兒的生活之中,教師發動幼兒和家長多途徑有目的地收集廢舊物品,在收集過程中,引導幼兒區分哪些材料是無毒無害的,將收集來的材料進行清洗、消毒,用日光暴曬,并指導幼兒把帶來的廢舊材料分類整理。同時遵循“安全性、針對性、可操作性、發展性”等原則,根據各年齡段幼兒能力發展水平和各區域活動的開展,在低結構材料中我們篩選出較適宜的材料供幼兒操作,班班都有敞開式材料柜,幼兒根據活動需求自主選取。

2.2 基于觀察適時投放。觀察是了解及評價幼兒在區域活動中的興趣及能力表現、了解幼兒個體和群體信息的主要途徑,同時也能為教師調整材料提供依據。教師自主設計區域活動觀察記錄表,自主觀察幼兒區域活動,通過觀察適時投放材料,在材料投放中靈活運用多種策略:添加、刪減、轉移、回歸等,賦予材料新的面貌和教育價值。

(1)添加策略。根據幼兒的活動需要,適時地更新和補充原有材料。通過逐步添加新材料,遞增區域活動的難度和吸引力。例如,建構區的主題是搭建“迷宮”,教師先投放紙面迷宮玩具和設計平面紙面迷宮,引導幼兒建立迷宮經驗以及產生相應興趣;接著教師繼續投放水管、繩子等輔助材料,引導幼兒自主搭建桌面立體迷宮;最后投入廢舊紙箱,啟發幼兒搭建大型立體迷宮。根據幼兒經驗與需求,教師逐步提供有層次的材料,引導幼兒經歷了從平面設計到立體搭建的過程,幫助幼兒建立了新經驗。

(2)刪減策略。教師根據教育目的,有計劃地暫時刪減一些與教育目標無關的材料,突出材料投放的目的性。例如,結合繪本《小藍和小黃》的閱讀活動,教師在美工區暫時刪減其他顏色的顏料和玻璃紙,剩下三原色顏料、玻璃紙等,讓幼兒通過玩色深入感知三原色的變化現象和規律。

(3)轉移策略。將材料轉移到其他區域情境中,可以服務新的游戲情節,延長材料的生命力。例如,在美工區投放的橡皮泥材料,隨著幼兒對捏小動物、植物的興趣減弱,教師將橡皮泥轉移投放到美食街中讓小廚師用于生產面條、包子等食物,幼兒興趣高漲,材料再次得到了充分利用。

(4)回歸策略。投放的材料應以幼兒日常生活中的廢舊材料、自然材料為主。《指南》指出,教師充分利用各種自然、廢舊材料和常見物品,滿足幼兒活動的需要。因此,教師在投放區域材料時應盡可能回歸自然,收集泡沫、廢舊報紙、易拉罐等廢舊材料與水、泥、沙、石、木等自然材料,啟發幼兒充分挖掘材料特性進行創造性利用,從中感受材料的多種質感和玩法所帶來的樂趣。

3.以觀察為前提,提升游戲水平

3.1 細致觀察適時介入。區域活動的核心主體是幼兒,區域環境是否適宜,區域活動是否有效都是透過幼兒的表現和發展狀況體現出來的。因此,幼兒在開展區域活動時教師的指導都是以觀察為基礎,在認真細致的觀察過程中,運用專業素養解析幼兒的行為,確定指導的必要性、時機性,靈活選擇指導的適宜策略。根據需要教師適時介入,有時會以平行游戲者的身份介入指導,如美工區、建構區等;有時會以交叉游戲者的角色介入,如角色游戲中扮演相應的角色指導幼兒游戲;有時會調整相應材料指導幼兒活動……通過相應策略有效改變教師面對區域活動高控或放任不管的局面。同時通過觀察教師及時創設支持性環境。

3.2 及時評價提高質量。每次區域活動后教師會及時組織幼兒進行分享交流評價活動,通過經驗分享交流,整理、遷移、提升幼兒經驗,激發幼兒再次探索的欲望。從幼兒的行為中反思環境創設的科學性、有效性和合理性。

總之,幼兒園區域環境創設應以幼兒發展為本,充分信任、尊重幼兒,把區域環境的規劃權、創設權交給幼兒,讓他們在屬于自己的空間內按照自己的意愿和想法來設計環境,滿足幼兒自主個性化發展需要,讓區域活動成為孩子的實踐場、思維場、游戲場、情感場。

參考文獻:

[1] 王芬.返璞歸真,讓區域環境與孩子激情對話——淺談課程游戲化背景下的區域游戲環境創設[J].《新課程(小學)》,2016(11).

[2] 陸青雯.以幼兒發展為本的區域游戲觀察[J].《師道:教研》,2017(12):68-69.

[3] 徐從余.以游戲精神為基礎促使幼兒園課程游戲化 [J].《新課程(小學)》,2015(8):8-9.