半坐臥位在肱骨近端骨折內固定術中的應用效果

陳育貞,廖冰野,陳小俊,黃柳芳

(中山大學附屬第一醫院手術室,廣東廣州,510080)

肱骨近端骨折約占所有骨折的5%,以肱骨外科頸和以上部位多發,約為全身骨折的 5%[1];多見于65歲以上老年人,且女性占75%,多與骨質疏松有關[2];年輕患者發生此類骨折通常是由于高能量創傷所致,發生率占全部骨折的4%~5%[3]。目前,肱骨近端骨折治療方法尚有爭議,非手術治療適于Neer一部分骨折,對于復雜肱骨近端骨折(Neer二、三、四部分骨折)大多數學者主張采用切開復位內固定或關節置換手術治療,目的是盡量恢復關節功能[4]。適當手術體位擺放可保證手術視野充分的暴露,也是取得良好手術效果的前提。肱骨近端骨折手術多采取平臥位和“沙灘椅”體位,平臥位是患側墊高,但存在術野暴露及復位困難、手術時間長,術中出血多,術中透視次數多等缺點;“沙灘椅”體位擺放費時費力,需麻醉師一直保護患者氣管插管,同時其為點式固定,不能使患者頭部安全固定等問題[5]。為了提高手術體位的效果,本科室在肱骨近端骨折內固定術中對手術體位進行改良,經過實踐取得較好的效果,現將方法和結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2012年11月-2015年11月住院的30例患者設為觀察組,男 10例,女 20例,年齡 23~89歲,平均(56.6±3.8)歲。骨折部位:左側 14 例,右側16例。創傷原因:摔傷16例,交通事故14例。受傷至手術時間: 1~7 d,平均(3.7±1.2)d。Neer分型[6]:二部分骨折7例,三部分骨折18例,四部分骨折5例。采用歷史對照法,選擇2010年1月-2012年10月住院的30例患者為對照組,男12例,女18例,年齡 23~89 歲,平均(56.6±2.6)歲。骨折部位:左側12例,右側18例。創傷原因:摔傷18例,交通事故12 例。受傷至手術時間:1~7 d,平均(3.7±1.8)d。Neer分型[6]:二部分骨折6例,三部分骨折20例,四部分骨折4例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。兩組骨折術前行X線片、CT及三維重建檢查確診,并且知情同意。

1.2 體位擺置方法

1.2.1 對照組 采取仰臥位:患者自然平躺在手術臺上,頭部置于手術床中間,患側肩用軟墊抬高,抬高30°;健側上肢平放于手術臺上并包裹固定;骶尾部采用啫喱墊進行保護,防止壓瘡發生。

1.2.2 觀察組 采取半坐臥位:患者患側床沿裝上手托板,將患者移向患側,使身體與手托板平齊,肩部突出在手術臺外,充分暴露鎖骨、肩胛內緣、肩胛下緣、肩峰、肩鎖關節、鎖骨等標志,使肩關節能上、下、內、外自由移動以便于術者操作,肩部突出在手術臺外的部位采用可移動的托手板進行保護。頭部置于患側手術臺頭板位置,用優力舒彈力繃帶固定額部,額頭皮膚用棉墊保護,將健側上肢平放于手術臺上并包裹固定,將手術臺的背板部搖起45°,使患者呈半坐臥位,膝關節呈屈曲20°~30°,腘窩處放置小枕頭,足跟部要墊棉墊,足底用沙袋維穩以防止體位移位。骶尾部采用啫喱墊進行保護,防止壓瘡發生。

1.3 觀察指標

1.3.1 體位擺放時間 患者麻醉完成后進行擺放體位至手術體位達到醫生要求的時間為體位擺放時間。

1.3.2 手術時間 手術開始切皮膚至縫合完切口的時間。

1.3.3 影像透視次數 記錄每臺手術中技師移動透視機進行影像采集的次數。

1.3.4 壓瘡 Ⅰ期壓瘡為局部皮膚完整,出現壓之不褪色的局限性紅斑;Ⅱ期壓瘡為表皮和部分真皮缺損,表現為完整的或開放/破潰的血清性水皰,也可表現為淺表開放的粉紅色創面,周圍無壞死組織的潰瘍,甚至較干燥;Ⅲ期壓瘡為全層皮膚組織缺損,可見皮下脂肪,但骨骼、肌腱或肌肉尚未暴露,有腐肉但不影響判斷組織缺損的深度,可能存在潛行和竇道;Ⅳ期壓瘡為全層皮膚組織缺損,伴有骨骼、肌腱或肌肉外露,可以探及外露的骨骼或肌腱,傷口床可部分覆蓋腐肉或焦痂,常伴有潛行和竇道[7]。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS19.0軟件進行統計學分析和處理。計數資料采用頻數進行描述,組間比較采用χ2檢驗;計量資料采用均數±標準差進行描述,組間比較采用t檢驗。

2 結果

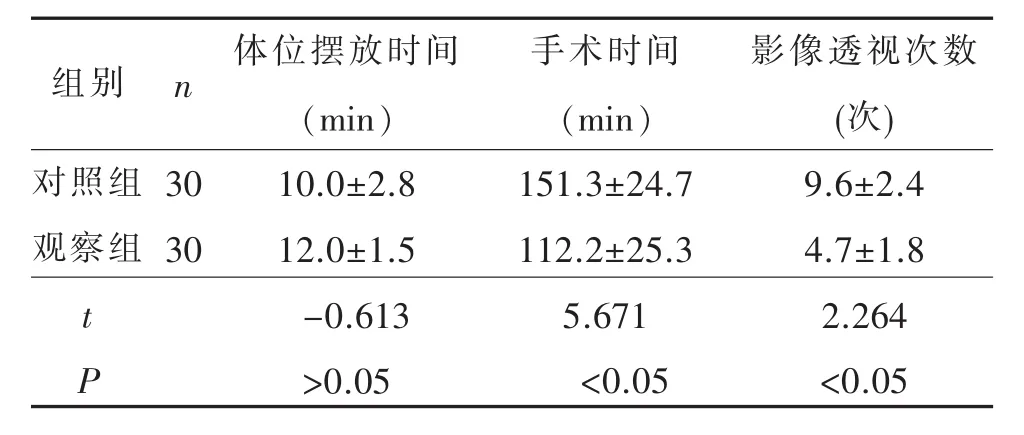

2.1 兩組患者術中各觀察指標值的比較

兩組體位擺放時間、手術時間和影像透視次數的比較見表1。從表1可見,觀察組患者手術時間短于對照組;影像透視次數少于對照組,兩組比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患者術中各觀察指標值的比較(±s)

表1 兩組患者術中各觀察指標值的比較(±s)

組別 n對照組觀察組30 30 t P體位擺放時間(min)10.0±2.8 12.0±1.5-0.613>0.05手術時間(min)151.3±24.7 112.2±25.3 5.671<0.05影像透視次數(次)9.6±2.4 4.7±1.8 2.264<0.05

2.2 兩組患者術中壓瘡發生情況

兩組患者術中均發生Ⅰ期壓瘡2例;Ⅱ期壓瘡1例,表現為表皮缺損。

3 討論

3.1 肱骨近端骨折內固定術中體位擺放的重要性

肱骨上端的肱骨頭與肩胛骨的關節盂共同組成肩關節,下端與尺、橈骨的上端共同構成肘關節,在人體的活動中起著重要的作用[8]。肱骨近端骨折的治療原則是復位、固定和功能鍛煉。一般來說Neer一部分骨折可采取非手術治療;對于Neer二、三、四部分復雜肱骨近端骨折需切開復位內固定或關節置換手術治療。在進行復位內固定手術治療時,適當的手術體位不但可使手術野充分暴露,而且方便手術醫生安放夾板,關系到手術治療的安全和順利進行。

3.2 半坐臥位在肱骨近端骨折內固定術中的應用效果分析

傳統肱骨近端手術一般采取平臥位和 “沙灘椅”體位,平臥位時患肩適度墊高,但存在術野暴露及復位困難,因手術床沿擋住X線導致透視不清晰,使透視次數增加,手術時間延長等缺點;“沙灘椅”體位擺放比較費時和費力,并且沙灘椅頭托為點式固定,患者頭部固定較不安全[9],同時手術床沿擋住X線導致透視不清晰,使透視次數增加,增加了手術時間。為解決以上問題,本科室對手術體位進行改良,將患者頭部置于手術臺頭板位置,固定面積較大,安全牢靠;將健側上肢平放于手術臺上并包裹固定,將手術臺的背板部搖起45°,使患者呈半坐臥位,同時將患側肩部突出在手術臺外,患肢可自由活動,既有利于暴露手術野,方便手術醫生操作,又有利于C型臂X線機放置,可以更好拍攝肩關節正位、側位X線片,且只需將上臂外展 20°~30°,就能攝腋位X線片。本結果顯示,觀察組患者手術時間、影像透視次數均短(少)于對照組,兩組比較,差異均有統計學意義(P<0.05),并且術中兩組壓瘡發生情況相同及兩組手術體位擺放時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3.3 護理要點

對肱骨近端骨折內固定術中患者采取半坐臥位,由于患者處于全麻狀態,全身松弛,半坐臥位穩定性欠佳,因此需特別注意頭部的保護,避免頸部損傷;四肢一定要固定穩妥,避免術中患者發生墜床與壓瘡。半坐臥位受壓點在骶骨、足跟,應做好保護措施,骶骨、背部墊綠洲軟墊,如手術時間超過2h,在不影響手術治療的情況下,給予足底、足跟按摩放松,術后立即放平手術床,以解除骶骨繼續受壓。

4 結論

合理的體位安置和手術視野的暴露是手術成功的關鍵。本結果表明,肱骨近端內固定術中采取半坐臥位,可最大程度暴露術野和方便醫生操作,縮短手術時間和術中X線透視次數,減少影像效果不佳帶來的影響,從而保證手術順利完成。