癡呆患者照顧者初期居家照護體驗的現象學研究

鄧紅梅,于宏麗,米雪,莊娜

(哈爾濱醫科大學附屬第一醫院神經內科三病區,黑龍江哈爾濱,150001)

癡呆是指獲得性的、持續的智能減退,包括記憶功能顯著損害、精神活動功能損害和基本日常生活能力受損等為特點的一組疾病[1]。其中約2/3的癡呆因阿爾茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)而引起[2]。其是老年人群致殘率及致死率較高的原因之一,尤其對于低收入及中等收入的國家而言,其帶來的社會經濟負擔尤為嚴重[3]。第二次全國殘疾人抽樣調查結果顯示[4],歸因于癡呆的精神殘疾率約4.6‰,由此可見我國癡呆的患者群數量龐大,需社會、家庭提供物質、精神支持等,尤其以家庭為單位的照顧模式依然是我國癡呆患者的主要照顧模式,但因其疾病特異性、患者的個性特征等,這也給家庭帶來沉重照顧負擔[5]。研究顯示[6],照顧者長期處于負性環境中,易對其身心健康造成不利后果甚至抑郁,影響其正常社交功能,反過來也將影響其對癡呆患者的照顧。本研究通過訪談癡呆患者的照顧者居家照護體驗,以期深入挖掘其需求,為醫務人員關注該人群的身心健康提供參考依據,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

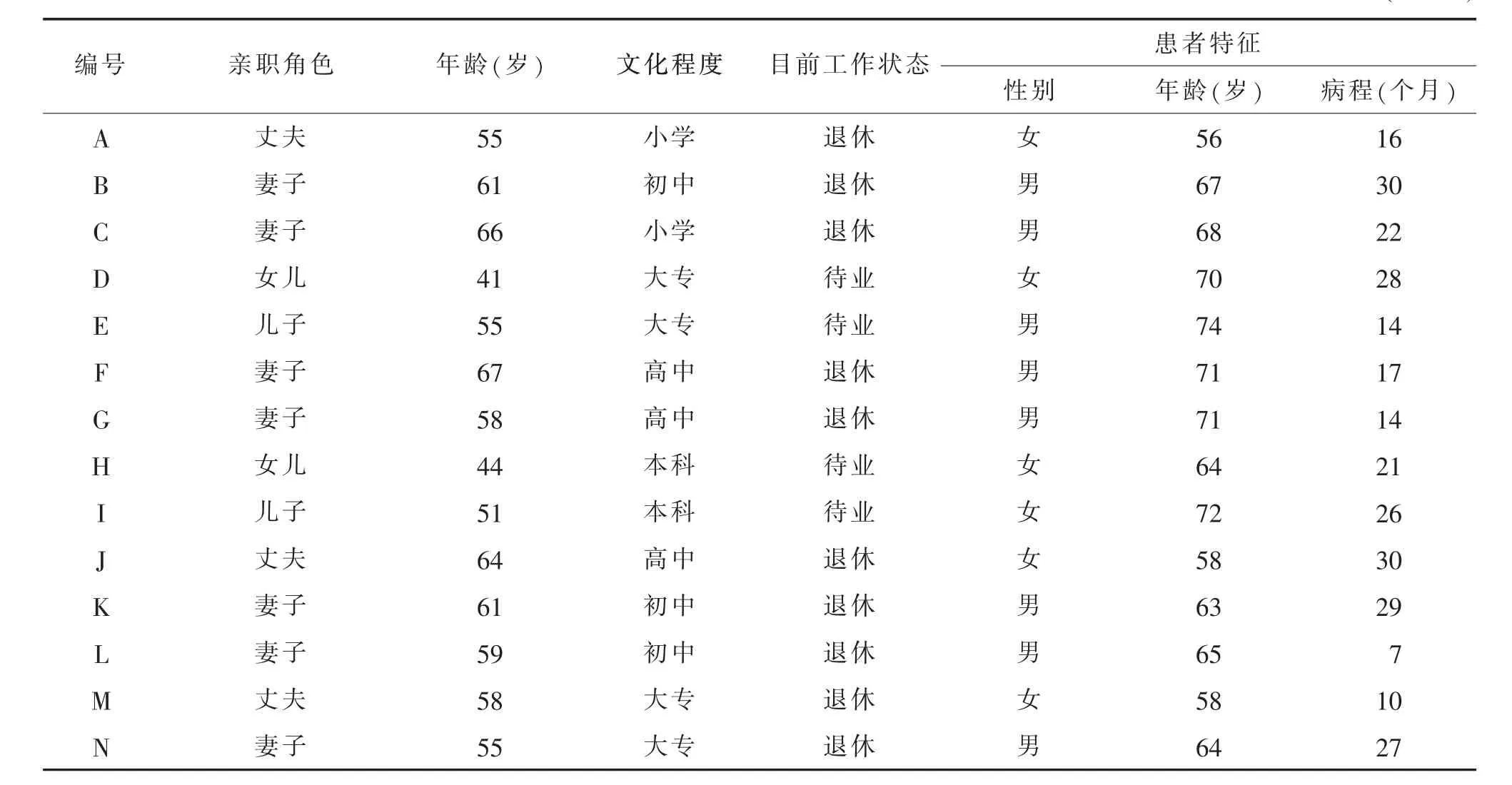

采用目的抽樣法,2017年5-7月選擇本院所在社區衛生服務中心登記的剛診斷為癡呆的患者,疾病嚴重程度達中重度以上,存在認知障礙、自理能力低下者[7],且出院后需居家照顧的患者。照顧者納入標準:①居家照顧癡呆患者1個月以內的照顧者;②退休或待業,主要照顧者,每天照顧時間超過8h;③知情同意者。照顧者排除條件:①照顧時間1個月以上;②非患者親屬照顧者;③患者合并其他慢性疾病,如高血壓、糖尿病等。本研究樣本量訪談直到信息飽和,共訪談14名癡呆患者照顧者,為了保護研究對象隱私,將每位受訪者編號,14名照顧者及患者情況見表1。

表1 14名照顧者及患者情況(n=14)

1.2 方法

采用現象學研究方法[8],對受訪者進行半結構式訪談。研究信息通過海報、口頭信息,由社區衛生工作者告知照顧者,獲取知情同意后,研究者以受訪者便利為原則安排訪談的地點、時間。

1.2.1 資料的收集 采用一對一半結構式訪談法收集資料,以編號代替照顧者姓名。訪談前向受訪者解釋研究的目的及意義,承諾保護其個人隱私,取得同意后方可現場錄音,并輔以筆錄。訪談從詢問患者及受訪者的一般狀況開始,逐步過渡到以下問題:①當您被告知他/她罹患癡呆時,您當時的反應是怎樣的,他/她和以前有哪些地方不同;②您對這個病的認識如何;③您認為在照顧過程中,您最大的煩惱是什么,迫切需要什么;④這段時間內,您有什么樣的感觸,您是如何安排自己的生活。訪談提綱會在不斷訪談過程中,進行調整,每次訪談時間約30~60min。

1.2.2 資料分析 訪談結束后由兩名研究者于24h內采用背靠背的形式,轉錄成文本資料,核對轉錄文本的準確性,為每位受訪者建立1份單獨的文檔。資料分析采用Clolaizzi 7步分析法進行[8]:①仔細閱讀所有資料;②析取有重要意義的陳述;③對反復出現的信息進行編碼;④將編碼后的觀點匯集;⑤詳細無遺漏地描述;⑥尋找相似的觀點,升華出主題概念;⑦返回研究對象處求證。當研究資料無新的主題產生,即資料達到飽和。

1.2.3 質量保證 基于研究目的、文獻回顧,初擬訪談提綱,并在訪談、資料分析過程中反復修正。研究者在資料收集與分析階段,盡量做到懸置已有的觀點和想法,以受訪者的視角去感受其想法、觀點等,以提高資料的真實性。訪談中,研究者以反復設問、及時反饋、確認等技巧確保受訪者能正確理解問題。資料的整理與分析由兩名研究者背靠背完成,再與研究團隊其他成員討論予以修訂。最后還將所得主題反饋給其中3名受訪者,請其再次確認“主題”能否較準確反映他們的體驗、感受。

2 結果

2.1 主題1:專業知識缺乏

中重度癡呆可完全失去其自理能力,表現為3大主要癥狀:認知功能進行性減退;日常活動受限或無法參加;情緒或個性改變,人際交往受限[5,9]。所有受訪者在談及患者主要癥狀時,由于缺乏相關知識認知,均表示無法理解患者個性多變、記憶力減退等癥狀,導致身心俱疲。A表示:“她每天都喜歡躺在地上,不會去做任何事情;她還懷疑自己的東西都被偷了,剛才又沖我發火了,怪我沒有看好她的東西。”C表示:“剛開始他是忘記了自己最近幾年的事情,對以前的事還記得比較清楚,慢慢地就越來越不好,現在是以前的事也記得很混亂了。”J表示:“她會朝她妹夫發火,不知道怎么回事,對我倒是比較少點,只要我盡量滿足她的需求。”受訪者均表示需要專業照護指導,以滿足其照護需要。E表示:“我不知道這個病為什么會這樣,沒有家族病史啊,這個病好像沒有治愈的方法(一臉茫然)?那我是否要一直這樣痛苦下去?我能做些什么呢?”I表示:“需要做些什么?這個只有我們自己知道,每個人的問題都不一樣,需要的幫助也會不一樣的。在這一個月里,我幾乎沒有一天睡好覺,我可以向誰傾訴我的苦呢?真希望能得到幫助。”

2.2 主題2:照顧負荷過重

隨著癡呆患者自理能力逐漸下降,照顧者的照護負荷也將隨之增加。癡呆患者常常表現出情感依賴及無理行為等,無法離開照顧者,否則情緒易激惹,如此形成惡性循環,逐漸給照顧者的健康帶來不利[5]。部分照顧者表示因現實原因(家人上班或身體原因、經濟原因等),只能自己承擔大部分照顧責任,無法得到緩解,體力透支。D表示:“我的社交生活幾乎沒有了,一步也不敢離開她,一走開就有可能走丟,受傷等。”F表示:“他對于我們所做的仍然不滿意,經常生氣,責怪我們。”H表示:“她心情不好,我心情也不好,跟她說過的話,她轉身就忘記了,我感到非常受挫。”但也有部分照顧者在應對照顧負荷時,表示會讓其他家人參與進來,或者雇傭專業護工等。E說:“我們兄弟姐妹有3個,所以會輪流照顧父親,每個人1個月,如果后面實在不行了,就一起出錢請阿姨。”I說:“主要是我照顧他,家里其他親人也會偶爾來幫忙看一下(周末),這樣我也可以休息兩天。”但所有受訪者均表示,照顧親人雖然辛苦,但這是自己應盡的義務。

2.3 主題3:情緒行為反應:擔驚受怕與睡眠紊亂

2.3.1 擔驚受怕 照顧者由于對親人疾病的不確定感或因患者認知功能逐漸減退導致溝通受限等,出現了擔驚受怕、焦慮、恐慌等情緒,甚至出現睡眠紊亂。受訪者認為:在患者未得到疾病確診前,出現一系列認知退行性改變,隨著癥狀程度及發生頻率逐漸加重,照顧者產生了焦慮、恐慌情緒。另一部分受訪者認為因無法與患者正常地溝通交流,易引發情感受挫,擔憂患者安全等。D表示:“后來從網上查看相關知識,發現她這些反應都是不正常的,就帶她去醫院看病。醫生后來告訴我,她這是得了癡呆……但是慢慢她的病情越來越不好,跟她說的事情,她總是不懂,這讓我感覺很煩躁。”M表示:“我告訴她的,她聽不進去,這讓我感覺很沮喪,懷疑是不是自己說的這些,她不感興趣?可是以前不是這樣的,而且同其他人也有這樣的反應,讓我很是郁悶。”K表示:“我們不能讓他一個人在家或出門,擔心他發生不好的事情,電視上不是經常報道癡呆老人走丟嗎,我們也把聯系電話之類的信息放在他衣服口袋里了,可是依然會擔驚受怕。”

2.3.2 睡眠紊亂 照顧者因其身體、環境或心理等原因,導致其正常睡眠時間減少、失眠、易醒等睡眠問題,這可能與照顧負荷、患者疾病的特性有關。E說:“自從我父親患病后,我晚上的睡眠時間明顯減少了,他經常半夜每隔幾分鐘敲我的門,問他什么事,也不說,然后就在客廳里溜達,這讓我很惱火,跟他講又不聽,早上起來就感覺非常累,心情也不好,整天頭都昏昏沉沉的。”I說:“自從她生病后(病情惡化后住院)的這1個月,我擔驚受怕的,幾乎都沒睡好過。”

2.4 主題4:應對方式:獨自忍耐或與他人分享

2.4.1 獨自忍耐 因家人患病,照顧者感到羞愧,害怕他人眼光。約1/3的受訪者表示不愿在其社交圈內討論患者病情,拒絕使用“癡呆”這一詞語形容家人,拒絕面對、拒絕同其他癡呆患者及照顧者接觸,對他人及醫護人員的幫助支持也是抗拒的。H說:“我知道這個病會越來越差,直到媽媽忘記我們,忘記一切,但是我不愿意跟其他有類似疾病的人接觸,因為和她們討論后,會再次揭露我的傷疤,讓我感覺很難受。”A說:“沒有人對我的處境是真正了解的,我不愿意和其他人談論這件事,畢竟這是很私人的事情。”

2.4.2 與他人分享 但部分受訪者則認為,同他人談論這件事,可以緩解自己的壓力,或許還可得到他人的幫助。B說:“我找了很多朋友,醫生朋友、或者也有這種患者的朋友,向他們打聽癡呆怎么治療比較好,是在家照顧好,還是去特殊的醫療機構比較好。當我自己沒辦法做決定時,就會咨詢我的朋友們,這樣有助于我做決定。”N說:“剛開始我也感覺蠻羞愧的,自己家里有了這樣一個患者,不愿意在單位跟其他人說,但后來發現什么事情都憋在心理,慢慢的壓力越來越大,承受不了,我就會告訴關系比較好的朋友、同事,他們可能無法提供實質上的幫助,但我會感覺到比較輕松些。”

3 討論

3.1 提供癡呆患者照顧者專業支持,正確認知疾病知識,促進身心健康

科學研究結果可科學地指導社區護士評估癡呆患者的病情、照護需求等,提出相關護理診斷或護理問題,并制訂出針對性的護理措施,予以實施評價。本研究結果表明,癡呆患者照顧者在其居家照護初期缺乏專業照護相關知識,此與其他慢病居家照護結果類似[10-11],提示院內醫務人員或可借助多媒體等方式,提供癡呆的發病發展過程信息、預后等專業知識,如開發微信公眾號或移動APP等,將癡呆的相關治療、康復及護理等相關知識納入其中。照顧者可通過網絡,隨時獲取相關專業知識信息,且能與臨床醫護人員加強溝通交流,使照顧者能夠正確認知疾病相關知識,緩解照顧者壓力;幫助照顧者正確理解患者的個性改變,在照顧過程中,減輕因溝通受阻帶來的沮喪等不良情緒,從而快速適應患者因個性改變造成的窘境。

3.2 指導癡呆患者照顧者積極應對,緩解照顧負荷

研究表明[9],“犧牲”是促進照護雙方關系和諧的重要因素,以往研究中部分子女拒絕使用“照顧者”來形容目前自身的角色,因為這個詞本身就帶有負性情感,預示了負擔,認為這與照顧父母的行為不相符[10]。在本研究中受訪者雖未明確指出“照顧者”運用是否合適,但所有人均表示受傳統文化影響,子女對老人或配偶間的照顧應該是義務,而非負擔,也體現了“犧牲”精神,這有助于緩解其心理負擔。此外,部分照顧者也善于運用幽默或問題解決等積極應對方式應對困境,緩解照顧負荷。這提示醫護工作者可充分利用照顧者的某些認知(犧牲精神),或指導照顧者善于利用積極應對策略,如尋求他人幫助,可將其他家庭成員納入照護體系以緩解照護負擔。

3.3 加強癡呆患者安全照護,緩解照顧者負性情緒

本研究結果表明,受訪者因擔憂患者人身安全而焦慮不安,提示對于癡呆患者照顧者需加強安全管理,如可攜帶身份信息卡,若發生走失可求助社會公眾的幫助。在當前社會條件下,家庭結構的變化導致居家照護大多由一個人承擔,這可能需要照顧者寸步不離地照顧患者,但隨著患者自理能力不斷下降和病情不斷地惡化,照顧者的壓力會不斷增加。故若經濟條件允許或醫保制度不斷完善的情況下,可考慮將老人送至相關專業機構予以照護,減輕癡呆患者照顧者心理負荷同時也有利于患者康復。

3.4 鼓勵癡呆患者照顧者參與社交活動,以尋求應對策略

本研究結果顯示,部分照顧者因羞愧、害怕再次受傷害而獨自忍耐,不愿與他人溝通交流,這可能與社會大眾對癡呆的接受度不高有關。提示社區需加強癡呆的知識宣講,隨著癡呆發病率的不斷上升,它已逐漸成為老年人常見疾病之一,加強宣傳力度,提高社會公眾對癡呆疾病患者接受度,有利于照顧者因擔憂受歧視而不愿與他人溝通交流。研究表明[10],參與多種多樣的社會活動有利于社會群體接受癡呆患者,且與他人分享照護體驗,尤其是在有相同經歷人群間的分享,不僅可相互學習借鑒照護經驗,還可緩解照顧者的不良情緒,減少社交隔離發生。這提示社區醫務人員可構建安全的溝通交流環境,與之建立相互信任的關系,使照顧者在此氛圍中愿意坦誠說出心中感受。

4 結論

本研究通過訪談癡呆患者照顧者的初期居家照護體驗,析出專業知識缺乏、照顧負荷加重、情緒行為反應及應對方式4個主題。建議醫護工作者給予癡呆患者家庭相關專業照護知識,加強對患者的人身安全防護,鼓勵照護者積極參與社交活動,與他人交流等,幫助其盡快適應癡呆患者的居家照護身份,實現其良好心理適應。