基于微信群的微課教育及隨訪在冠心病患者延續護理中的應用

張彩虹 ,錢新毅 ,劉曉霞 ,魏婷 ,劉娟 ,夏明 ,艾娟

(華中科技大學同濟醫學院附屬梨園醫院1老年病科;2護理部,湖北武漢,430077)

延續護理是將護理活動由醫療機構向社區和家庭的延伸,可有效提高慢性病患者的依從性及療效[1]。隨著社會老齡化和城市化進程加快,《中國心血管病報告2016》概要稱[2],中國心血管病患病率和死亡率仍處于上升階段,推算心血管病現患人數2.9億,冠心病1100萬。目前,冠心病已成為威脅人類身體健康最為嚴重的疾病之一,其病程長、復發率高,患者常常輾轉于各醫療機構與家庭之間。因此,探尋與時俱進的、適宜于冠心病患者的延續護理方案,是醫護人員亟待解決的問題之一。微信作為時下熱門的即時信息交流平臺,已成為公眾獲取信息的重要渠道之一,它方便快捷、費用低廉,受眾群體廣泛,在延續護理服務中具有較大的應用前景[3-4]。為探討適宜冠心病患者延續護理方法,本研究將微信平臺應用于延續護理。本院于2017年7月始對冠心病出院患者實施基于微信群的微課教育及隨訪的延續護理,取得較好效果,現將方法報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2017年4月-9月在本院治療后病情好轉出院的冠心病患者108例,根據患者出院時間進行分組,將2017年4月-6月出院的患者設為對照組(52例),2017年7月-9月出院的患者設為觀察組(56例)。①對照組男30例,女22例,年齡48~82 歲,平均(64.5±13.3)歲。文化程度:高中及以上3例,初中34例,小學及以下15例。病程6個月~15 年,平均(6.74±3.28)年。嚴重程度:依據心功能分級,Ⅱ極28例,Ⅲ極12例,Ⅳ極12例。疾病類型:隱匿型3例,心絞痛型22例,缺血性心肌病27例。醫療費用支付方式:公費醫療6例,醫保41例,自費5例。②觀察組男33例,女23例,年齡51~85 歲,平均(62.5±12.7)歲。文化程度:高中及以上4例,初中39例,小學及以下13例。病程5個月~17 年,平均(7.21±3.34)年。嚴重程度:依據心功能分級,Ⅱ極26例,Ⅲ極16例,Ⅳ極14例。疾病類型:隱匿型4例,心絞痛型20例,缺血性心肌病32例。醫療費用支付方式:公費醫療5例,醫保44例,自費7例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準與排除標準

納入標準:①符合冠心病診斷標準[5];②知情同意并簽署知情同意書;③患者出院后返回家中而非其他醫療機構;④擁有智能手機、微信號,能夠利用微信平臺接受微課教育、隨訪和交流。排除標準:①癡呆病史患者;②有精神疾病病史患者;③言語交流有障礙者。

1.3 方法

1.3.1 干預方法 住院期間兩組患者均接受常規護理,即主治醫師及責任護士為患者及其家屬講解患者病情、所做檢查及治療的目的和注意事項,指導采取恰當飲食、運動等。患者出院時發放出院小結,責任護士實施口頭出院指導。對照組患者出院后接受常規延續護理,即每4周由責任護士電話隨訪1次,每次隨訪時間5~10min,共隨訪3次。觀察組患者出院后由延續護理微信教育小組對其進行基于微信群的微課教育及隨訪,具體方法如下。

1.3.1.1 組建冠心病延續護理微信教育小組(簡稱微護小組)微護小組由6名專科護士組成,具有較好的溝通、表達和共情能力,均在心血管內科工作5年及以上,學歷為本科及以上,職稱為護師及以上。設立組長1名(主管護師,負責微護小組延續護理方案的制訂、實施過程中的質控和評價),組員5名(護師,負責延續護理微課的制作、推送、患者信息的反饋、收集和整理)。整個團隊在研究開始前經過大量的文獻閱讀、歸納、分析和總結,從冠心病疾病的特征及影響因素著手,充分探討、修改并制訂切實可行的冠心病患者延續護理方案。最后,小組經過系統培訓,以確保延續護理方案實施的標準化和一致性。

1.3.1.2 建立微信群 “暖心家園” 建立詳細的患者信息檔案,包括患者姓名、性別、年齡、文化程度、疾病診療信息及用藥情況、家庭住址、聯系電話、入院和出院日期、擬隨訪日期、時間及方式等。微信群取名為“暖心家園”,由微護小組組員幫助患者用手機掃描二維碼,確認其進入“暖心家園”微信群。

1.3.1.3 延續護理微課教育 微課內容根據《中國冠心病防治策略》[6]共制訂微課5份,包括①飲食管理(圖片和動畫列舉低鹽、低脂、低膽固醇、富含微量元素和維生素食物種類,建立正確、均衡飲食,戒煙限酒);②運動管理(包括有氧運動的類型與合理選擇,運動量的逐漸過渡、循序漸進、量力而行原則的把握方法);③合理用藥(包括治療冠心病的各類藥物的作用、可能出現的不良反應以及藥物正確的保存方法,日常遵醫囑按時、按量服藥的重要性,及時選擇正確渠道購買同品質藥物);④情緒管理(例舉情緒波動激烈、焦慮、煩躁等心理問題導致冠心病復發的案例,指導采用合適、有效的情緒管理技巧,幫助患者保持情緒穩定);⑤疾病自我監測與管理(定期監測血壓、血糖的目的及意義,概述可能誘發冠心病或使病情加重的因素,指導其采取有效應對,如隨身攜帶硝酸甘油片劑;鼓勵患者隨時記錄遇到的各類問題,及時在微信群與護士互動)。微課教育的實施時間為正常工作日(周一至周五)的每天上午10:00時,依次第由1名微護小組組員在微信群推送1份冠心病健康教育微課,每次課程時間5~8min;下午16:00時,推送1份與課程內容相對應的理論知識文字版,時間 5~8min;晚上 20:00 時,再次推送 1 份當天的冠心病健康教育微課,且微護小組組員集中在微信群為患者答疑解惑,與患者進行信息互動,請自我管理行為和依從性良好的患者介紹自己的親身經驗,便于病友間相互鼓勵、支持和交流。小組成員(5人)每人負責1份微課課程,每人依次負責1日3次的實時推送,每周5份推送完畢為1個循環,共循環12周。每位當日負責的組員做好微課推送記錄,并督促患者進行自我管理,組長每日質控監督。此外,由組長不定期在微信群發布院內健康教育活動信息,如專家健康講座、冠心病病友俱樂部。同時,每周公布專家坐診信息,提醒患者復診。

1.3.1.4 延續護理隨訪 延續護理隨訪內容包括:①健康轉歸情況,詢問患者當前的健康狀況,如請患者描述在日常生活中遇到過哪些需要警惕的事項,以及如何應對;②飲食管理,詢問患者如何進行合理飲食,可適當加以引導;③運動管理,詢問患者如何進行合理運動,可適當加以引導;④藥品管理,詢問患者是否遵醫囑服用藥物等情況,詢問如何存放藥物等;⑤情緒管理,詢問患者是否出現過情緒問題,以及如何應對;⑥疾病自我監測與管理,詢問患者是否做到定期監測血壓、血糖,是否知道疾病誘發因素等,查看患者病情記錄本等;⑦復診提醒,包括復診時間、地點和注意事項等。延續護理隨訪由微護小組成員輪流進行,每周由2名微護小組成員負責微信隨訪1次,根據患者出院日期約定、安排隨訪時間,按照隨訪內容負責隨訪,每次隨訪時間5~10min,共隨訪12周,隨訪期間可針對性為患者和家屬提供直接指導。

1.3.2 評價指標 比較兩組患者出院12周后自我管理行為、服藥依從性、患者滿意度、患者再次門急診率、再入院率。①自我管理行為量表[7],該量表由美國斯坦福大學患者教育中心研制,包括運動鍛煉(6個條目)、認知癥狀管理與實踐(6個條目)、與醫生溝通情況(3個條目)3個方面,共15個條目。其中運動鍛煉維度采用Liker 5級計分法:沒有進行此項運動(0分)、進行此項運動時間15min/周(1 分)、45min/周(2 分)、120min/周(3 分)、180min/周(4分);認知癥狀管理與實踐和與醫生溝通情況維度采用Likert 6級計分法:從不(0分)、偶爾(1分)、有時(2 分)、經常(3 分)、很多時候(4 分)、總是(5分),總分0~69分,評分后取各條目均分,得分越高表示患者的自我管理行為越好。其Cronbach’s α 系數 0.72~0.75,重測相關系數 0.56~0.89[8]。本研究選取15例冠心病患者進行預實驗,該量表的Cronbach’s α系數為0.811。②服藥依從性量表[9],包括16個條目及1個總體評價條目,即服藥依從行為表現和依從行為的健康信念(障礙和益處),采用Likert 5級計分法,每個條目為1~5分,總分為17~85分,得分越高表示依從性越好。該量表的Cronbach’s α系數為0.72,重測信度為0.95[10-11]。本研究選取15例冠心病患者進行預實驗,該量表的Cronbach α系數為0.833。③患者滿意度:采用本院出院患者滿意度調查表進行調查,內容包括工作態度、溝通能力、操作技術、專業水平等10項,采用Likert10級計分法,每項評分范圍1~10分,1分為很差,10分為非常好,總分100分,得分越高表示滿意度越高。④患者就診記錄調查表:包括患者再次門急診、再入院情況。

1.4 調查方法

采用統一指導語和電子問卷形式,由微護小組組員在患者出院12周后收集,共發放問卷108份,回收有效問卷108份,有效回收率100.00%。

1.5 統計學方法

數據采用EpiData3.02軟件建立數據庫,應用SPSS19.0軟件進行統計學分析。計量資料采用(±s)描述,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗,計數資料采用頻數和百分率描述,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

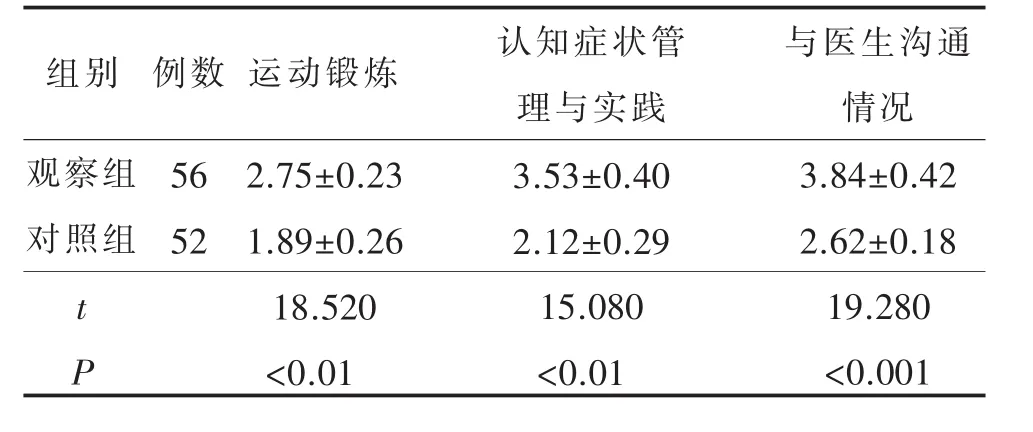

2.1 兩組患者出院12周后自我管理行為比較

兩組患者出院12周后自我管理行為得分比較見表1。由表1可見,兩組患者出院12周后自我管理行為各維度得分比較,均P<0.01,差異有統計學意義,觀察組患者運動鍛煉、認知癥狀管理與實踐、與醫生溝通情況得分均高于對照組。

表1 兩組患者出院12周后自我管理行為得分比較(分,±s)

表1 兩組患者出院12周后自我管理行為得分比較(分,±s)

組別 例數 運動鍛煉觀察組對照組56 52 t P 2.75±0.23 1.89±0.26 18.520<0.01認知癥狀管理與實踐3.53±0.40 2.12±0.29 15.080<0.01與醫生溝通情況3.84±0.42 2.62±0.18 19.280<0.001

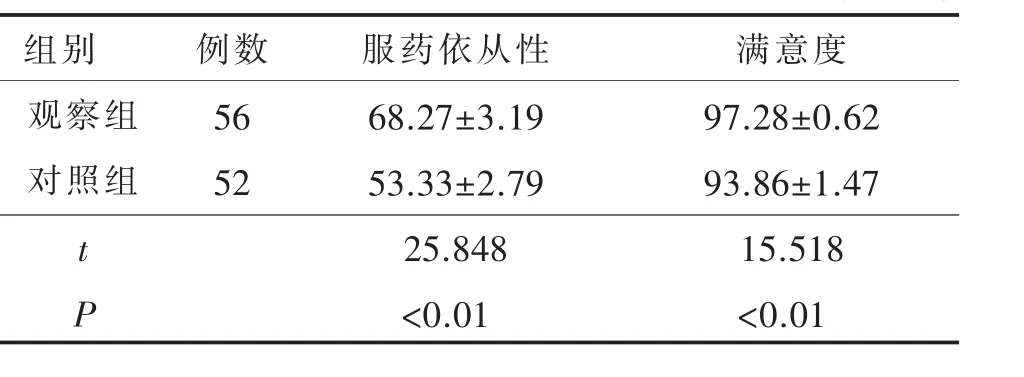

2.2 兩組患者出院12周后服藥依從性、患者滿意度得分比較

兩組患者出院12周后服藥依從性、患者滿意度得分比較見表2。由表2可見,兩組患者出院12周后服藥依從性得分與患者滿意度得分比較,均P<0.05,差異有統計學意義,觀察組患者服藥依從性和滿意度得分均高于對照組。

表2 兩組患者出院12周后服藥依從性、患者滿意度得分比較(分,±s)

表2 兩組患者出院12周后服藥依從性、患者滿意度得分比較(分,±s)

組別觀察組對照組例數56 52 t P服藥依從性68.27±3.19 53.33±2.79 25.848<0.01滿意度97.28±0.62 93.86±1.47 15.518<0.01

2.3 兩組患者出院12周內再次門急診率、再入院率比較

兩組患者出院12周內再次門急診率、再入院率比較見表3。由表3可見,兩組患者出院12周內再次門急診率、再入院率比較,均P<0.05,差異有統計學意義,觀察組患者再次門急診率、再入院率均低于對照組。

表3 兩組患者出院12周內再次門急診率、再入院率比較 例/%

3 討論

3.1 基于微信群的微課教育及隨訪有助于改善冠心病患者出院后的自我管理行為

研究結果顯示,兩組患者出院12周后自我管理行為各維度得分比較,均P<0.01,差異有統計學意義,觀察組患者運動鍛煉、認知癥狀管理與實踐、與醫生溝通情況得分均高于對照組,其中與醫生溝通改善最為明顯,運動鍛煉和認知癥狀管理與實踐次之。對照組每4周由責任護士進行電話隨訪1次,常規延續護理在時間上比較單一,冠心病出院患者由于職業不同或者退休居家但有家務瑣事縈繞等,許多患者無法全程安心聽取,且單純的電話通話形式不能較好地讓患者將知識在腦海中形成直觀印象,信念不易較好建立,從而行為轉變有所欠缺。

觀察組采取的延續護理以微信平臺為依托,對傳統延續護理服務方式加以補充,制訂了較為詳細的延續護理方案,細化了工作流程,責任明確。通過建立“暖心家園”微信群,精心設計微課內容和隨訪內容、組織方法等,綜合考慮了不同患者的需求與便利,患者可以選擇在出院后每個工作日3個時間段的任意時間點擊進入“暖心家園”接受微課教育,且微課內容是循環推送,更直觀、更系統、更全面地對冠心病自我管理的相關知識進行講解,從而讓患者形成正確、積極的信念,進而帶動了其行為轉化,較好地與“知識是基礎,信念(態度)是動力,行為則是目標”這一理念相呼應,效果較佳。另外,在每次的隨訪中,患者可以較完整地呈現自己面臨的問題,隨訪者對其在自我管理中存在的問題給予專業、針對性、個性化的指導,保證了護患雙方及時有效的溝通。本次基于微信群的微課教育及隨訪將冠心病患者的自我管理與護理程序整合,體現多元化、個體化指導,做到了“以患者為中心”,改善了冠心病患者的自我管理行為。

3.2 基于微信群的微課教育及隨訪有助于提高冠心病患者服藥依從性和患者滿意度

本次研究結果顯示,兩組患者出院12周后服藥依從性得分與滿意度得分比較,均P<0.01,差異有統計學意義,觀察組患者服藥依從性和滿意度得分均高于對照組。這可能是因為冠心病出院患者不同程度上不了解服藥依從性的行為表現,如按時間、按處方、按藥物服用方法服藥等,或者患者對疾病的嚴重性不確定,造成有意或無意的不依從,即自行改變藥物劑量或自行停止服藥、忘記服藥等;另一方面,患者依從性的健康信念未曾建立,即有的患者提出“按要求服藥有困難”、“擔心藥物副作用”的困擾。結合考慮到人們的某種特定行為受其對這種行為的態度影響,因此本次基于微信群的微課教育及隨訪在內容上、形式上彌補了患者的知識欠缺與信念建立,包括服藥能改善病情、擅自停藥或改變藥物劑量的危害,認識到疾病的嚴重性、服藥對治療效果的影響等,提高了患者的依從性。

另外,本次基于微信群的微課教育及隨訪也是對患者實施的整體護理干預,涵蓋生理、心理,也包括家庭和社會支持,患者需要家屬、社區工作人員協助共同提高服藥依從性。從冠心病患者入院、出院到居家護理,通過本研究中的微信平臺較好地構架了患者居家照護與院內診療、護理有效連接的橋梁,讓患者及家屬體會到“以患者為中心”的優質護理服務內涵。基于微信群是貼近時代的舉措,較好地改善了患者的就醫體驗,讓冠心病出院患者得到便捷、實惠、個性化、有針對性、專業護理,提高了其服藥依從性的同時,進一步拉近了護患之間的距離,從而提高了患者的滿意度。

3.3 基于微信群的微課教育及隨訪可降低冠心病患者再次門急診率和再入院率

本次研究結果顯示,兩組患者出院12周內再次門急診率、再入院率比較,均P<0.05,差異有統計學意義,觀察組患者再次門急診率、再入院率均低于對照組。本次微課內容包括飲食管理、運動管理、合理用藥、情緒管理和疾病自我監測與管理5個方面,隨訪內容與之形成對應,并涵蓋健康轉歸情況和復診提醒等,較好地體現了落實這個環節。通過本次基于微信群的微課教育及隨訪,冠心病出院患者在運動鍛煉、認知癥狀管理與實踐、與醫生溝通情況等方面能夠進行有效的自我管理,控制了一些危險因素,如不合理的運動、負性情緒、有意或無意的藥物不依從等,減少了疾病加重或復發的可能,使患者出現危急癥的機率降低,從而減少了患者再次門急診率和再入院率。

國外研究表明[12],延續護理能減少患者對急診的使用次數,降低其急性住院后的再入院率,與本研究結果一致。微信平臺方便快捷、覆蓋廣泛、用戶基數大、且能實現影音交流,是近年較為流行的網絡平臺,通過微信平臺實施延續護理具有較高臨床價值[13]。通過本次基于微信群的冠心病延續護理方案的實施,較好地幫助患者正確把握和識別可能誘發該病的危險因素,改善了患者自我管理行為,降低了出現危急癥的概率,減少了其再次門急診率和再入院率。

4 結論

本次研究采用基于微信群的微課教育及隨訪,較好地利用微信平臺輔助開展延續護理,循環推送微課內容,每日答疑解惑,每周微信隨訪,滿足了不同患者的需求與便利,更直觀、更系統、更全面地講解了冠心病自我管理的相關知識,進而讓患者形成正確、積極的信念,從而也帶動了其行為轉化。因此,患者出院后自我管理行為得到改善,其服藥依從性得到相應的提高,同時基于微信群的微課教育及隨訪較直觀地與患者進行雙向互動交流,節省了人力、時間,實現了患者足不出戶即可獲取健康相關信息的愿望[14-15],最終提高了患者滿意度,同時也降低了患者再次門急診率和再入院率,此方法經濟、便捷,值得臨床推廣應用。