粉末化浸出探討

◎ 陳旻杰,章新平,席天明

(中儲糧鎮江糧油有限公司,江蘇 鎮江 212006)

從植物油料中提取油脂的技術由來已久,但發展至今可分為機械壓榨法、溶劑浸出法和水媒法3種[1]。由于浸出法制油具有粕中殘油少、出油率高、粕的質量好、生產連續化、勞動強度低、生產條件良好、易實現大規模自動化生產等諸多優點,浸出法已成為目前大型油廠使用最普遍的方法[2]。近年來,圍繞浸出法進行的科技創新主要集中在篩選安全替代溶劑和工藝完善上。在關注新技術發展動態時,注意到國內外有一些關于從油料粉末中浸出提油的報道,經過一些初步研究和分析,發現這種方法有別于傳統的浸出工藝,其簡化了料胚制備(預處理)工序,為浸出法的科技創新提供了一種新的思路。根據此法對油料預處理的特點,將其命名為粉末化浸出。

1 溶劑浸出法的現有工藝

溶劑浸出法是20世紀初產生的一種高效新型的制油技術,其基本原理是利用某些化工溶劑能溶解油脂而不溶解蛋白質、纖維素等成分的特性,起到油脂與餅粕的分離作用。經過100多年在生產中不斷改進和完善,浸出取油過程已基本確定為5個基本工序:①浸出前料胚的制備(預處理)。②溶劑浸出。③從所得的萃取液(稱混合油)中將溶劑與油分離。④從浸出后的物料(餅粕)中蒸脫溶劑。⑤溶劑的回收[3]。其中,料胚制備(預處理)目前使用的成熟工藝是清理→破碎→軋胚→蒸炒(或膨化),對高油分油料的料胚處理工藝是清理→破碎→軋胚→蒸炒→預榨。按此工藝生產的餅粕殘油率普遍在0.5%~1%,因此是目前在制油企業廣泛使用的制油生產方法。

近年來,油脂行業在溶劑浸出法的5個工序中作了很多技術創新工作,如選用異丙醇、異己烷、丁烷和臨界態的二氧化碳等溶劑替代現有的己烷[2],還有許多在穩定生產質量和節能降耗方面的改進工作,但在料胚的制備(預處理)上的研究創新工作,除了用膨化代替蒸炒外,鮮有開創性的思路突破。國內外有一些關于對大豆和米糠粉末進行浸出的一些報道,對此筆者進行了深入研究,發現這是迥與傳統的浸出方法,值得向大家介紹,并對此作進一步作探討研究。

2 粉末化浸出機理

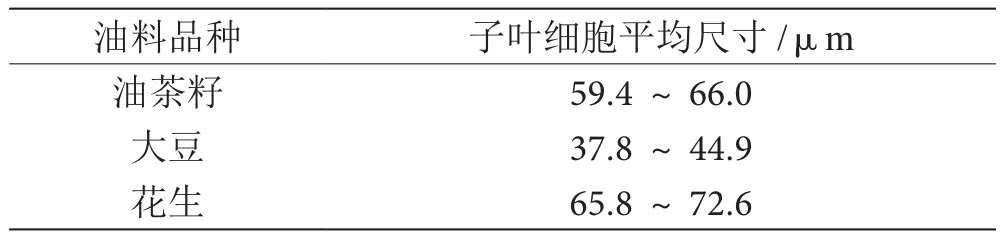

要比較深入地了解粉末化浸出的機理,就要了解構成油料的基本單元細胞的結構和現工藝主要工段的作用。細胞的直徑范圍是40 μm左右,見表1[4],細胞是由細胞壁和內含物組成,細胞壁厚度在1 μm以下,主要由纖維素和半纖維素組成,這些纖維素和半纖維素結合很緊密,而且網眼中有木質素等物質,細胞壁具有一定的硬度,猶如細胞的外殼有保護內含物的作用。油脂在細胞內含物中是以小球狀的類脂體分布和纏繞在蛋白質的縫隙中,脂類體與蛋白質存在很強的親和力[3]。

表1 幾種常用油料的子葉細胞平均尺寸表

現有的浸出法中的料胚制備(預處理)對油料組織破壞的主要是軋胚和蒸炒(或膨化)兩個工段[5]。軋胚的作用是借助機械力破壞細胞的結構,由于胚片厚度在0.3~0.4 mm,即300~400 μm,距離細胞平均尺寸40 μm還很遠,而且還只是一維方向上的尺寸,所以軋胚對油料細胞的破壞是有限的。蒸炒(或膨化)的主要作用是借助蒸汽的高溫和濕度破壞細胞的結構和組織,并破壞油脂與蛋白的結合力、降低油脂的黏度,便于油脂滲出。由于軋胚和蒸炒(或膨化)兩個工段對細胞壁的破壞有限的,因此后續的浸出過程需要提高溶劑的溫度、時間、級數等手段,讓溶劑充分擴散到油料細胞組織而浸出油脂。

A.Proctor等研究了米糠油在室溫條件下快速平衡浸出法。他們采用普通稻谷脫殼碾米后,對能通過40目篩子篩選的米糠進行了研究。用己烷在22 ℃下浸出1 g米糠,浸出米糠油的數量在10 min后測定,同時對不同數量米糠使用固定體積溶劑浸出油脂也進行了研究。研究表明,1 min內浸出90%的油脂,延長浸出時間或者快速達到平衡10 min后,油脂產率增加都很少,增加到94%。1 min米糠浸出效果不如大豆粉末浸出效果(油脂產率98%)[6]。

美國阿肯薩斯大學食品科學系H.E.snyder等人對用溶劑浸出大豆粉末中的油脂進行了研究,他們的實驗結果是油脂從精細粉末中被沖洗出來的過程中擴散作用較小,在浸出大豆薄片時,浸出速率受限于溶劑進出薄片組織時的擴散作用[7]。

粉末化浸出就是依據上述實驗結果和參照水媒法中油料預處理的方法,直接把清理過的油料粉碎到細胞級或接近細胞級尺寸(μ級),從三維尺寸上徹底破壞了細胞結構的油料,細胞中的內含物全部暴露,油脂處于完全游離狀態,此時加入適當的溶劑在常溫下就能快速和高效浸出油料中的油脂了。

H.E.snyder等人分別用逆流浸出系統進行了小試和中試,得到的毛油指標如下:①小試:磷脂含量7 mg/L,游離脂肪酸含量0.08%,色淡。②中試:磷脂含量15 mg/L[7]。

為了驗證粉末化浸出的可行性,選擇大豆作為小試對象。將50 g大豆進行粉碎,過40目篩以后放入燒杯中,加入兩倍的正己烷溶劑,進行攪拌,然后抽提,將浸出液蒸餾,獲得毛油后,化驗酸價和含磷量。從實驗的過程和結果來看,浸泡時間雖然只有20 min,但殘油率已達到1%以下,同時獲得的毛油的酸價(0.74)、色澤(1″槽 Y70R8)和含磷量(50 mg/L)都較低,便于后續的精煉。

3 結語

粉末化浸出目前還處于可行性研究階段,對此的探索也只是開始而且略顯粗糙。對除了大豆以外的其他油料的浸出效果、油料粉碎的經濟尺寸、工藝數據的優化以及走向工業化需解決的關鍵設備問題,每一項都可以作為一個課題去深入探討和研究。但從上述探索性小試中體現出的優勢來看(工藝簡化、毛油質量好便于精煉等),這些探討工作是值得去做的,創新的魅力也就在此。筆者希望和業內人士協作,打破傳統思維窠臼,進一步深入研究,共創油脂加工的新局面。