基于無人機、高分衛星遙感影像的甘肅省隴南市建筑物空間化研究

陳晉 習聰望 陳文凱 張蘇平 周中紅

摘要:基于無人機、高分衛星影像資料,通過實地調研與遙感影像對比分析,建立基于無人機、高分衛星遙感影像獲取建筑物的技術路線,并以甘肅省隴南市為研究區進行實例驗證。研究結果表明:利用無人機航拍進行建筑物識別時,采用傾斜攝影和正射影像相結合的方式,建筑物識別效果較好,尤其是對屋頂相同或類似的不同結構建筑物的識別;基于遙感技術獲取建筑物時不僅要建立區域建筑物遙感影像解譯標志還需要借助區域地理環境特征、建筑物排列、占地面積、建筑物陰影等因素進行輔助識別,才能獲取較為可靠的結果;隴南市建筑物類型主要有土木(含木構架)結構、磚木結構、磚混結構、框架結構4類,占比分別為19.25%、44.29%、31.32%、5.14%,建筑物遙感解譯結果精度在一23.92%-25.28%;基于無人機和衛星遙感影像獲取居民地建筑物數據可以用于更新地震應急基礎數據庫,但存在一定的誤差。

關鍵詞:無人機;高分衛星影像;居民地;建筑物類型;空間化

中圖分類號:P315.9;TP751 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2018)02-0192-09

0 引言

我國防震減災工作體系以監測預報、震害防御、應急救援和科技支撐為主要內容。破壞性地震發生后,應急救援是應對地震災害最有效的手段,及時、明確、合理的災情快速評估結果是政府有效應對地震的科技基礎(何少林等,2014)。地震應急指揮技術系統是地震發生后,第一時間基于地震應急基礎數據庫,通過各類評估模型對地震影響范圍、人員傷亡、經濟損失等進行初步快速評估的技術系統,其基礎是基礎數據和評估模型,但因技術和經費的制約,各類基礎數據收集、更新困難,尤其是空間化的建筑物數據的收集與更新(姜立新等,2012;李鐵錚,翟永梅,2010)。現有的建筑物數據大都是行政區劃統計數據,這種數據無法真實反映區域建筑物空間上的分布特點,且建筑物實地調查統計會耗費大量的人力物力,建筑物數據更新不及時,數據時效性較差,導致地震災害快速評估結果會出現較大偏差(柴榮建,2011)。

無人機是20世紀90年代發展起來的一種遙感技術,主要以雙翼、旋翼、直升機等作為遙感平臺,獲取高分辨率遙感影像數據(臧克等,2010)。隨著遙感技術的蓬勃發展,無人機已成為高精度建筑物數據獲取的重要手段之一,也是對衛星遙感與載人飛機航空遙感的有力補充,在地震行業內已得到廣泛應用(金偉等,2009;陸博迪等,2011;李軍等,2012;和仕芳等,2016;周洋等,2017)。建筑物空間化是通過矢量化遙感圖像的方法將建筑物屬性數據在空間上進行展布,利用遙感數據對區域建筑物進行空間化處理(閆慶武,2011),將產出的建筑物空間數據及時用于地震應急基礎庫數據更新,能有效地提高數據時效性(段鋒,袁志祥,2010),這樣既節省了人力、物力,又能保障地震災害快速評估精度。因此,本文以甘肅省隴南市居民地建筑物獲取為例,探討基于無人機、高分衛星遙感影像及實地調研相結合獲取高精度居民地建筑物數據的方法,對研究區域遙感解譯建筑物數據結果進行精度評價。

1 研究區與數據源選取

隴南市位于甘肅省東南部,地處秦巴山區、青藏高原、黃土高原三大地形交匯區域,是我國地勢第二級階梯向第三級階梯地形的過渡帶。西部向青藏高原北側邊緣的甘南高原過渡,北部向隴中黃土高原過渡,南部向四川盆地過渡,東部與西秦嶺和漢中盆地連接。隴南市地勢呈現西北高、東南低,平均海拔1000m,西秦嶺和岷山2大山系分別從東西2個方向伸人全境,境內形成了高山峻嶺與峽谷、盆地相間的復雜地形。隴南市處于西秦嶺斷裂和東昆侖斷裂的交匯位置,區內發育多條小型次級斷裂,地震活動性強烈,歷史上曾發生過多次大地震,如1879年武都和文縣之間的8.0級大地震(袁道陽,雷中生,2014)。

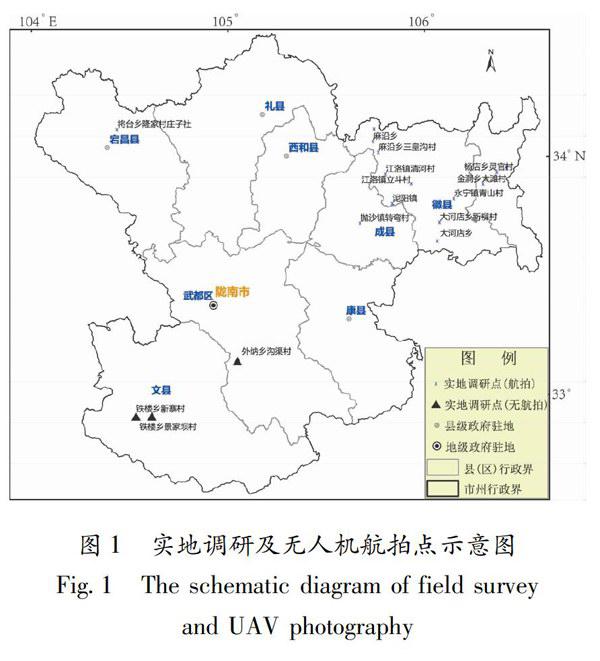

2015年3月、2016年5月筆者對甘肅省隴南市的建筑物抗震能力進行調研,獲得隴南市建筑物結構類型、比例等基礎資料。在實地調研的同時,利用微型無人機(大疆悟Pro)對實地調研的地區進行航拍。實地調研點總共有17個,涉及隴南市6個縣(區),分別為武都區、文縣、宕昌縣、成縣、徽縣、兩當縣,其中獲取航拍影像資料的有3個縣(區)的14個點,拍攝區域如圖1所示。航拍對象為居民地建筑物,涵蓋鄉(鎮)、行政村、自然村的房屋。無人機共拍攝1650張照片,包括正射影像1300張、傾斜影像350張,數據量為7.9G;拍攝平均海拔為1200m,拍攝高度為50~150m,正射影像拼接處理后影像空間分辨率為0.06m,圖像質量較好,能夠清晰地看到房屋屋頂瓦片。

本文收集了隴南市范圍的高分遙感影像(高分1號、高分2號影像、Google影像),其中高分1號影像空間分辨率為2m,高分2號空間分辨率為0.8m,Google影像空間分辨率約1m。高分1號和2號影像覆蓋隴南市大部(圖2中紅色網格線區域顯示),Google影像100%覆蓋(圖2中底圖顯示)。

2 技術路線及處理方法

2.1 技術路線

正射影像是從垂直角度對地物進行拍攝成像,可以反映地物的頂部特征。傾斜攝影突破了正射影像只能從垂直角度拍攝的局限,可以從其他幾個不同角度采集數據、多角度觀察地物,更加真實地反映地物的實際情況,彌補正射影像的不足,有利于對建筑物類型的判別(楊國東,王民水,2016)。衛星遙感影像相較于無人機,其遙感平臺高度更高、成像的范圍更廣,適合大范圍的建筑物信息提取,但不能從多個不同角度對建筑物進行提取。此外,相較于無人機,衛星遙感對天氣及環境條件的依賴性較高(胡曉曦等,2010)。

由于時間和經費的限制,建筑物實地調查和無人機航拍調查點不可能覆蓋全區,只能是抽查;衛星遙感影像則可以覆蓋整個研究區,目前衛星遙感的空間分辨率優于1m,能夠對建筑物進行較為詳細的識別。本文基于實地調研建筑物照片、無人機航拍和高分遙感影像相結合的方式來獲取居民地建筑物類型及占比,主要思路是通過一些實際調查點獲取無人機影像解譯標志,再通過無人機數據與衛星數據的對比,建立衛星影像解譯標志,從而獲取高精度居民地建筑物數據,技術路線如圖3所示。

2.2 建立建筑物影像解譯標志

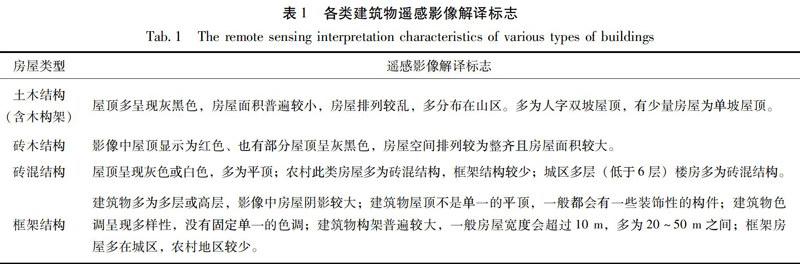

基于遙感影像解譯建筑物類型時,影像解譯標志是否正確直接決定著獲取的建筑物數據精度,因此建立遙感影像解譯標志至關重要。根據實際調查結果,隴南市建筑物結構主要分為框架結構、磚混結構、磚木結構、土木結構(含木構架)4類,本文通過無人機航拍和實地調查照片對比的方法分析無人機影像特征,分別建立相應的無人機影像解譯標志(圖4~7)。

無人機影像上的土木結構房屋多為人字雙坡屋頂,也有少量房屋為單坡屋頂,屋頂瓦片多表現為灰黑色,其原因為土木結構房屋建造年代普遍較久遠,瓦片長滿苔蘚,且苔蘚吸水性較強,在影像上顯示為灰黑色,也有部分房屋建造的瓦片為青瓦(圖4)。

實地調查中發現人字雙坡屋頂結構的房屋多數為土木結構,也有少量為新建的磚木結構房屋。在無人機影像上對這2類房屋的區分較為困難,在無人機解譯時一般采用正射影像與傾斜攝影相結合的方式進行識別,單一采取正射影像解譯困難較大。如果沒有傾斜攝影則利用地理環境特征進行輔助判別:房屋位于山區、房屋排列不整齊且面積較小時,灰黑色人字雙坡屋頂房屋多為土木結構房屋。建筑物圖像色調顯示紅色、房屋空間排列較為整齊則解譯為磚木結構房屋(圖5),也存在將磚混結構房屋會誤判為磚木結構,但比例較小。

在無人機影像上磚混結構房屋特征較為明顯,呈現灰色或白色,且屋頂多數為平頂(圖6)。框架結構房屋屋頂呈現不規則多邊形,這類房屋多在城區,農村地區較少(圖7)。磚混結構與框架結構房屋的影像特征相似,直接采用無人機正射影像很難區分。本文采用傾斜攝影、正射影像及地理環境特征輔助解譯磚混結構與框架結構房屋。一般影像上呈現灰色或白色的單層、多層(一般不超過6層)的建筑物多為磚混結構房屋,也存在少量的框架結構房屋。尤其是在農村地區,絕大多數此類房屋都為磚混結構,框架結構房屋較少。多層(超過6層)或高層建筑物則基本為框架結構房屋,也有部分老舊建筑物為磚混結構房屋,存在一定的錯分現象。

根據以上無人機影像解譯標志對調查點建筑物結構進行解譯,解譯結果與實地調查進行對比,建筑物結構識別精度較高,前提是必須要采用傾斜攝影技術、房屋周邊地理環境及房屋面積等信息輔助正射影像進行識別,只采用正射影像進行識別則會出現較大誤差,尤其是建筑物外部有裝飾時識別會更加困難,實地調查時也不易判別其建筑物結構。

由于研究區域內調查點有限,本文對同一區域的無人機影像和衛星影像進行對比(圖8、9),建立高分衛星遙感影像建筑物解譯標志,獲取區域建筑物數據。衛星影像上土木結構房屋呈現灰黑色,房屋面積普遍較小,屋頂多為人字雙坡屋頂,如圖8a中的紅色框所示。圖8中藍色框為磚混結構房屋,其在衛星影像上呈現的色調較無人機影像更暗,另外磚混結構房屋與土木結構房屋在衛星影像上的差別比其在無人機影像上小,需要仔細判別。

衛星影像中磚木結構房屋呈現紅色,人字雙坡屋頂也能被識別出來,比無人機影像中相同建筑物的色調暗;建筑物邊界在衛星影像上比較模糊,在無人機影像上非常清晰;衛星影像中的磚木結構(紅色屋頂)與土木結構房屋還是有較大差別,能夠被區分出來,如圖9a所示。如果磚木結構房屋屋頂使用青瓦建造,則其在衛星影像上無法被識別,只能依據地理環境、房屋面積、建筑物排列是否整齊等特征輔助判別。圖9b中除紅色的建筑物外,其他建筑物可以直接識別為土木結構房屋,因為可以看到建筑物側面的墻體為土坯。在衛星影像上則無法直接判別,需要通過輔助手段識別。

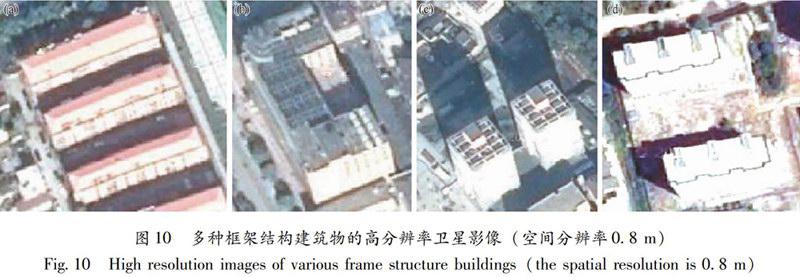

衛星影像上的框架結構房屋形式多樣,其影像解譯標志也呈現多樣性:建筑物多為多層或高層,影像中房屋陰影較大;建筑物屋頂不是單一的平頂,一般都會有一些裝飾性的構件;建筑物色調呈現多樣性,沒有固定單一的解譯色調;建筑物構架普遍較大,一般房屋寬度會超過10m,多為20~50m之間,如圖10所示。

綜上所述,利用無人機影像、衛星影像及實地調查資料可建立不同結構建筑物的影像解譯標志(表1)。

2.3 區域建筑物空間化

基于建立的各類建筑物遙感影像解譯標志,對甘肅省隴南市居民地建筑物進行實驗提取。基于高分衛星遙感影像(Google影像、高分2號、高分1號)采用ArcGIS軟件平臺對隴南市居民地進行數字化,即通過遙感影像將有居民地的區域勾畫出來,并根據建筑物影像解譯標志判斷每個區域建筑物類型。通過每個居民地不同建筑物占地面積,計算得到每個縣(區)各類建筑物的總面積和百分比,最終獲得隴南市居民地建筑物數據,如圖11所示。

隴南市占地面積為2.79萬km2,建筑物矢量化工作完成所需時間約為單人90~120h,建筑物結構類型解譯工作完成所需時間為單人80~100h,相較于實地調查獲取建筑物數據,能夠節約大量人力、物力,其可操作性也更強。國產高分2號衛星重訪周期(側擺時)為5d,覆蓋周期(不側擺)為69d,數據時效性高,且高分2號影像可以通過各省測繪地理信息局免費獲取原始數據,因此采用無人機、高分衛星遙感影像更新地震應急基礎數據庫建筑物數據能夠有效解決地震部門建筑物數據收集困難,時效性差的問題。

3 結果分析

本文通過實地調研、無人機和衛星遙感影像對比分析,建立了土木結構、磚木結構、磚混結構和框架結構4類建筑物影像解譯標志,并根據解譯標志對隴南市居民地建筑物進行人工解譯,獲得了隴南市居民地建筑物數據。

3.1 精度評價

將政府上報的縣(區)建筑物統計數據與遙感解譯數據進行對比,評價其解譯精度。文中收集了隴南市3個縣(區)的建筑物統計數據,其中武都區只有城區建筑物類型百分比(表2)。

誤差評價公式為:E=(C-C1)/C×100%,其中C為建筑物統計數據,C1為遙感解譯結果。根據誤差評價公式得到建筑物類型遙感解譯精度評價結果(表3),建筑物類型遙感解譯誤差范圍在-23.92%~25.28%之間,表明通過遙感影像可以得到區域建筑物類型數據,但是存在一定誤差。產生的誤差主要原因可能是:

(1)土木結構與磚木結構房屋的錯分、磚混結構與框架結構房屋的錯分,因為它們的遙感影像解譯標志相似,在遙感影像上無法通過影像特征直接進行區分,只能借助地理環境特征進行輔助識別。

(2)基于遙感影像對農村居民地進行數字化時,勾畫的居民地面積中包括了一些無建筑物區域,如村莊中道路、花園、廣場、樹木等,計算面積的時候將這些區域都進行了統計,農村居民地建筑物面積比實際的面積小;對城鎮居民地進行數字化時,因為建筑物存在多層或高層,計算面積時都采用單層面積計算,所以統計的建筑物面積較實際的小。

3.2 建筑物區域特征分析

基于居民地建筑物數據進行區域建筑物統計分析,得到隴南市各縣(區)建筑物類型數據(表4)。通過解譯結果分析可知,隴南市房屋結構主要有土木結構(含木構架)、磚木結構、磚混結構、框架結構4類。農村房屋以磚木結構、土木結構為主,存在少量的磚混結構房屋;城鎮房屋以磚混結構、框架結構為主,存在少量的磚木和土木結構房屋。通過數據統計分析,隴南市整個區域房屋結構類型以磚木結構和磚混結構房屋為主,占比分別為44.29%、31.32%,存在一定數量的土木結構房屋(占比19.25%)和少量的框架結構房屋。

按照縣(區)行政區劃進行統計分析,得到隴南市各縣(區)房屋結構與隴南市區域建筑物結構類型一致,以磚木和磚混結構為主,有一定比例的土木結構和少量框架結構房屋。土木結構房屋比例超過15%的有6個縣(區),超過20%的有2個,分別為宕昌縣和禮縣,其中禮縣土木結構房屋高達25.62%。土木結構占比最低的為兩當縣,占比為10.10%。將各縣(區)建筑物類型百分比與人均生產總值(表5)進行對比,可知各縣(區)的人均生產總值與當地建筑物結構還是存在一定的相關性,隴南市人均生產總值最低的為禮縣(禮縣土木結構比例為25.62%),成縣和徽縣人均生產總值超過2萬元,其土木結構房屋比例不超過巧%,成縣的磚混結構達41.34%,徽縣的磚木結構達57.47%。人均生產總值越高,間接說明當地居民收入越高,其居住的房屋抗震性能也越好。

4 結論與討論

本文基于微型無人機、高分衛星影像及實地調研資料,提出了基于無人機、高分衛星遙感影像獲取區域居民地建筑物類型的技術路線,獲得區域居民地建筑物數據。并以甘肅省隴南市為實驗區域,對提出的技術路線進行了驗證,通過本文研究得到以下幾點認識:

(1)無人機傾斜攝影對建筑物識別效果較正射影像好,尤其是對建筑物屋頂相同或類似的不同結構建筑物的識別;利用無人機進行建筑物識別時可采用傾斜攝影與正射影像相結合的方式,保障建筑物類型識別精度;利用微型無人機航拍建筑物的缺點是調查范圍小,無法進行大范圍區域建筑物調查,只能用于檢驗區域建筑物精度或輔助建立衛星影像解譯標志。

(2)隴南市建筑物遙感影像解譯標志可以較好區分土木/磚木結構房屋與磚混/框架結構房屋,但是因土木結構和磚木結構影像解譯標志類似而存在誤分,磚混結構和框架結構也存在這樣的問題。解決此問題的關鍵是借助建筑物周邊的地理環境特征、建筑物陰影等特征進行輔助識別。此外,建筑物特征具有地域性,需要針對不同區域的建筑物特點建立相應的遙感影像解譯標志。

(3)通過實地調查得到區域建筑物特征,與遙感影像進行對比分析,得到建筑物遙感影像解譯標志,從而得到隴南市建筑物類型主要有土木(木構架)結構、磚木結構、磚混結構、框架結構4類,各類型占比分別為19.25%,44.29%,31.32%,5.14%,解譯精度在-23.92%~25.28%;隴南市居民地建筑物數據人工解譯所需時間為單人170~220h,較實地調查大幅提高了建筑物獲取的時間和效率,說明基于無人機和高分衛星遙感影像獲取建筑物數據用于更新地震應急基礎數據庫是可行的,但識別結果存在一定的誤差。

參考文獻:

柴榮建.2011.廣東省應急基礎數據庫更新維護方法研究[J].華南地震,31(3):96-100.

段鋒,袁志祥.2010.結合汶川8.0級地震實踐探討地震應急基礎數據庫更新途徑[J].四川地震,(1):32-35.

何少林,陳文凱,周中紅,等.2014.甘肅岷縣漳縣6.6級地震災情快速評估及應急處置保障[J].地震研究,37(4):589-594.

和仕芳,鄧樹榮,張方浩,等.2016.旋翼無人機在建筑物抗震能力調查中的應用[J].地震研究,39(4):673-679.

胡曉曦,李永樹,李何超,等.2010.無人機低空數碼航測與高分辨率衛星遙感測圖精度試驗分析[J].測繪工程,19(4):68-74.

姜立新,帥向華,聶高眾,等.2014地震應急指揮協同技術平臺設計研究[J].震災防御技術,7(3):294-302.

金偉,葛宏立,杜華強,等,2009.無人機遙感發展與應用概況[J].遙感信息,(1):88-92.

李軍,李永樹,蔡國林.2012.利用無人機影像制作地震災區三維景觀圖[J].測繪工程,21(1):50-53:

李鐵錚,翟永梅.2010.震害預測中建筑物屬性信息提取方法研究[J].災害學,25(SO):300-304.

陸博迪,孟迪文,陸鳴,等.2011.無人機在重大自然災害中的應用與探討[J].災害學,26(4):122-126.

閆慶武.2011.空間數據分析方法在人口數據空間化中的應用[M].南京:東南大學出版社.

楊國東,王民水.2016.傾斜攝影測量技術應用及展望[J].測繪與空間地理信息,39(1):13-18.

袁道陽,雷中生.2014.1879年甘肅武都南s級地震的震災特征[J].蘭州大學學報,50(5):611-621.

藏克,孫永華,李京,等.2010.微型無人機遙感系統在汶川地震中的應用[J].自然災害學報,19(3):162-166.

周洋,明小娜,楊艷珠,等.2017.災評新技術在云龍5.0級地震烈度調查中的應用[J].地震研究,40(1):161-166.