對接受PCI術的冠心病患者進行延續性護理的效果探析

潘永紅

(新疆維吾爾自治區中醫院心血管內一科,新疆 烏魯木齊 830000)

對于早期冠心病患者,臨床上主要采用擴張血管、抗凝及調血脂等方法對其進行治療。當患者出現冠狀動脈及冠狀動脈的分支血管嚴重狹窄的情況時,則需要采用經皮冠狀動脈介入(percutaneous coronary intervention,PCI)術對其進行治療,以改善其心肌缺血的癥狀。目前,進行PCI術已成為臨床上治療冠心病、為該病患者重建血運的主要手段[1-2]。不過,該手術并不能根治冠心病,術后患者因冠狀動脈再狹窄而發生心絞痛、心肌梗死及心源性死亡等心血管不良事件的幾率高達20%[3]。因此,在接受PCI術后,患者仍需口服抗血小板聚集藥、他汀類調脂藥、血管緊張素轉化酶抑制劑(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI)/血管緊張素受體阻滯劑(angiotensin receptor blocker,ARB)及β-受體阻滯劑等藥物進行二級預防。有研究人員發現,PCI術后患者對用藥的依從性可直接影響其心血管不良事件的發生情況。然而,調查資料顯示,大多數的PCI術后患者存在用藥依從性低的現象[4]。如何有效地提高PCI術后患者對用藥的依從性已成為近年來國內外眾多學者研究的熱點。延續性護理是一種將院內護理向院外進行有效延續的護理模式。該護理模式可明顯地改善出院患者對治療的依從性,降低其再入院率,特別適用于需要長期接受康復指導、以保障病情控制效果的慢性病患者[5]。本研究以在新疆維吾爾自治區中醫院心血管內一科接受PCI術的100例冠心病患者為研究對象,探討對接受這類患者進行延續性護理對其用藥依從性及發生心血管不良事件情況的影響。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2016年1月至2017年1月期間在新疆維吾爾自治區中醫院心血管內一科接受PCI術的100例冠心病患者為研究對象。將其按隨機數表法分為觀察組和對照組,每組各50例患者。觀察組患者中有男21例、女29例;其年齡為52~74歲,平均年齡為(63.8 ± 5.2)歲。對照組患者中有男22例、女28例;其年齡為53~74歲,平均年齡為(64.6 ± 5.7)歲。兩組患者的一般資料相比,P>0.05,具有可比性。

1.2 護理方法

兩組患者在手術結束后,均遵醫囑服用抗血小板聚集藥、ACEI/ARB、β-受體阻滯劑及調脂藥等藥物。在兩組患者出院前,對對照組患者進行常規的出院指導,包括告知其出院后的注意事項、囑其按時、按量服藥、告知其返院復查的時間等。對觀察組患者進行延續性護理。具體的護理方法為:1)成立延續性護理服務小組。成立由2名主治醫師、1名護士長、6名主管護師組成的延續性護理服務小組。這9名小組成員均接受過系統的培訓和考核,具有工作負責、專業知識扎實、溝通協調能力強等特點。將這9名小組成員的手機號、QQ號及微信號等聯系方式登記在冊,確保每名小組成員都能為患者提供及時、高效的護理服務。2)為患者建立延續性護理服務檔案。護理人員詳細地登記每例出院患者的姓名、性別、年齡、職業、地址、聯系電話、手術情況、用藥情況及康復情況等信息,并將其住院病歷存放在該檔案中,以便為其提供準確、有效的延續性護理服務。3)實施延續性護理。⑴護理人員每周對患者進行1次電話隨訪,詳細了解其服藥的情況、膳食結構及營養狀況、進行康復鍛煉的情況、有無出現用藥不良反應等。根據了解的情況,幫助患者解決遇到的難題。比如對于經常漏服藥的患者,囑其將藥物放在醒目的位置,并設置鬧鐘或手機鈴聲進行提醒。⑵護理人員定期通過微信等通訊平臺向患者推送與冠心病及PCI術相關的知識。比如進行PCI術后服用抗血小板聚集藥、他汀類調脂藥的原因及必要性、誘發冠心病的危險因素(包括吸煙、壓力大、長期進食高脂、高鹽、高糖及低纖維的食物等)及預防辦法(包括戒煙、合理調整膳食結構、通過適當運動、聽舒緩的音樂等方式緩解壓力)等。⑶護理人員每月組織患者舉辦1次病友交流會,邀請用藥依從性良好、治療效果顯著的患者現身說法,鼓勵其他患者提高自我管理能力,從而自覺、主動地堅持遵醫囑服藥。⑷護理人員幫助患者建立家庭支持系統,鼓勵其家屬督促其堅持按時、按量服藥,進一步地提高其用藥的依從性。教會患者家屬進行心肺復蘇的方法,以便在患者發生心血管不良事件時及時對其進行科學的搶救。

1.3 觀察指標

在兩組患者出院1年后,觀察對比其對用藥的依從性、心血管不良事件的發生情況及對護理服務的滿意情況。1)采用Morisky調查問卷調查兩組患者對用藥的依從性。該問卷的分值為0~4 分。患者的得分越高,表示其對用藥的依從性越好。2)通過對兩組患者進行冠狀動脈造影檢查或冠狀動脈CT檢查,觀察其心絞痛、心肌梗死、心源性休克或心源性死亡等心血管不良事件的發生情況。3)采用問卷調查(十分制)的方式調查兩組患者對護理服務的滿意情況,并將調查結果分為非常滿意(得分≥ 8分)、比較滿意(得分為7分)和不滿意(得分<7分)。

1.4 統計學處理

采用SPSS 13.0統計軟件對本次研究中的數據進行分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。在不滿足卡方檢驗的條件時,采用fisher精確檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 接受PCI術1個月、3個月、6個月及12個月后兩組患者對用藥依從性的對比

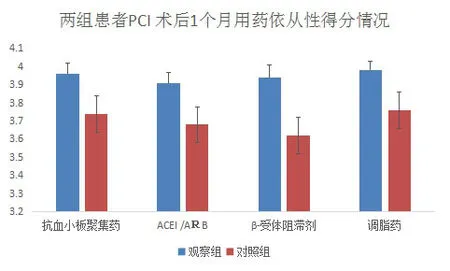

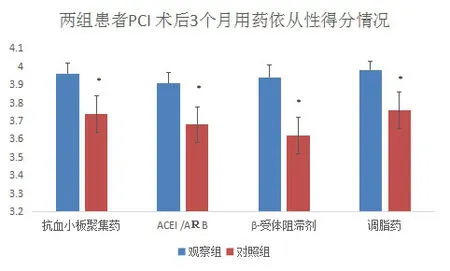

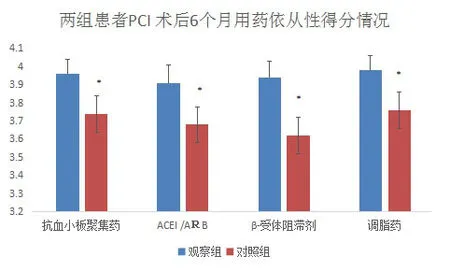

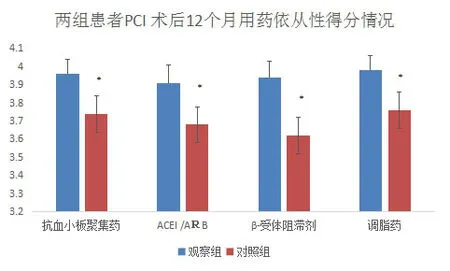

接受PCI術1個月后,兩組患者對用藥依從性的得分相比,P>0.05。接受PCI術3個月、6個月及12個月后,觀察組患者對用藥依從性的得分均高于對照組患者,P<0.05。詳見圖1、圖2、圖3、圖4。

圖1接受PCI術1個月后兩組患者對用藥依從性得分的對比

圖2 接受PCI術3個月后兩組患者對用藥依從性得分的對比

圖3 接受PCI術6個月后兩組患者對用藥依從性得分的對比

圖4 接受PCI術12個月后兩組患者對用藥依從性得分的對比

2.2 接受PCI術后1年內兩組患者心血管不良事件發生情況的對比

接受PCI術后1年內,與對照組患者相比,觀察組患者心絞痛的復發率、心肌梗死、心源性休克或心源性死亡的發生率均較低,P<0.05。詳見表1。

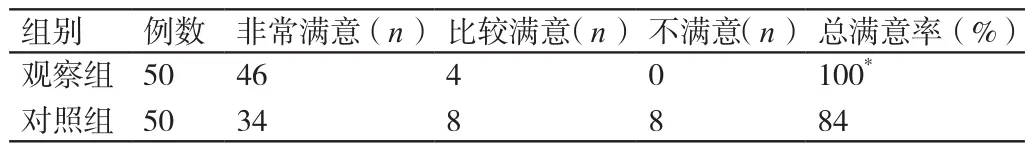

2.3 治護后兩組患者對護理服務滿意度的對比

經治護,對照組患者對護理服務的總滿意率為84%,觀察組患者對護理服務的總滿意率為100%,二者相比,P<0.05。詳見表2。

表1 接受PCI術后1年內兩組患者心血管不良事件發生情況的對比 [n(%)]

表2 治護后兩組患者對護理服務滿意度的對比

3 討論

PCI術是近年來臨床上治療冠心病的重要手段。不過,患者在接受PCI術后極易因用藥依從性差而發生心絞痛、心肌梗死、心源性休克或心源性死亡等心血管不良事件。張亞梅等[6]曾對500例接受PCI術后服用雙聯抗血小板聚集藥的冠心病患者進行為期1年的術后調查,結果顯示,這些患者對用藥的依從性僅為37%。熊盛梅等[3]曾對80例接受PCI手術的患者進行為期1年的術后用藥依從性調查,結果顯示,這些患者對用藥的依從性不足50%。大量的調查研究證實,接受PCI術的患者在出院后,其對用藥的依從性可隨著其出院時間的延長而逐步降低。這是因為:1)絕大多數接受PCI術的患者未認識到術后不遵醫囑服藥是導致其發生冠狀動脈再狹窄等心血管不良事件的重要危險因素[3]。2)部分患者因經濟條件較差,在接受PCI術后無法長期堅持服藥[7]。3)部分患者因缺乏有效的家庭支持、未得到專業的用藥指導,難以遵醫囑長期、有規律地服藥[8]。4)冠心病患者大多是老年人,存在不同程度的認知功能減退的情況,影響了其對用藥的依從性[3]。總之,對接受PCI術的患者進行院外延續性護理十分必要。

延續性護理是指通過設計、實施一系列的護理方案,確保患者在不同的健康照護場所(如從醫院到家庭)或同一健康照護場所(如在醫院內的不同科室)都能得到相同水平的、具有協作性與連續性的照護[9]。大量的醫學研究發現,對接受PCI術的冠心病患者進行延續性護理,在其出院后對其進行持續的、專業化的健康指導,可促使其養成并堅持健康的生活習慣,從而有利于控制導致其病情復發的危險因素[10]。

本次研究的結果顯示,接受PCI術3個月、6個月及12個月后,觀察組患者對用藥依從性的得分均高于對照組患者,P<0.05。這說明,對接受PCI術的冠心病患者進行延續性護理可有效地提高其對用藥的依從性。這一研究與熊盛梅、張翠萍等[3、5]的研究結果基本一致。本次研究的結果顯示,接受PCI術后1年內,觀察組患者心絞痛的復發率、心肌梗死、心源性休克或心源性死亡的發生率均低于對照組患者,其對護理服務的總滿意率高于對照組患者,P<0.05。這說明,對接受PCI術的冠心病患者進行延續性護理可顯著降低其心血管不良事件的發生率,提高其對護理服務的滿意度。這一研究結果與莊毅[11]的研究結果相符。

綜上所述,對接受PCI術的冠心病患者進行延續性護理可提高其對用藥的依從性,降低其心絞痛、心肌梗死、心源性死亡或心源性休克的發生率,提高其對護理服務的滿意度。