淺談音樂生產對古箏發展的影響

陳一帆

(湖南師范大學 音樂學院 湖南 長沙 410006)

在音樂社會學中,音樂生產包括創作生產、表演生產、傳播生產等概念。這些概念相互獨立、互相影響,一起推動著音樂的發展。教育生產、創作生產是表演生產的前提,設備生產、傳播生產又為教育生產、創作生產提供了動力。用音樂生產來分析古箏發展迅速的原因,我們會發現音樂生產對古箏發展的影響有以下幾點:

一、教育生產為古箏發展輸送大量人才

新中國建立之后,不少音樂類專業院校聘請了一些民間藝人,也設立了古箏演奏專業。這一措施的實施讓古箏從民間走向了真正的專業化。教育生產所帶來的是古箏的職業音樂教育、師范音樂教育的發展。專業教育的發展也向社會教育輸送了大量人才。如此一來,古箏的教育生產就使得古箏教育形成了新的教育系統。不僅從民間走向了專業院校,解決了專業學習者的進修問題,專業院校培養出的一大批古箏教師同時也解決了業余學習者學古箏找老師難的問題。

二、創作生產滿足了不同音樂受眾的需求

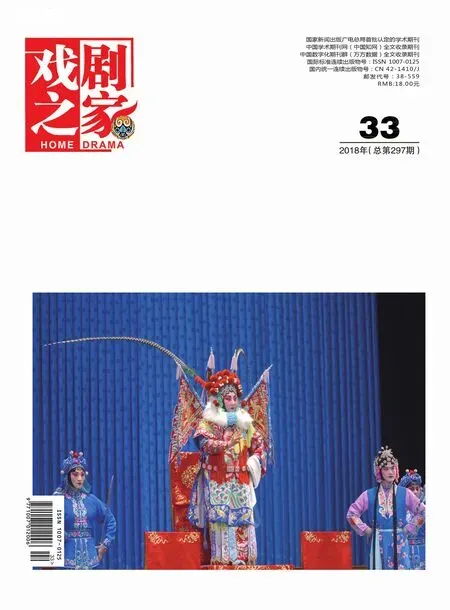

(一)曲目編寫結合時代熱點。新中國建立的初期,古箏主要存在于民間,用于戲曲的伴奏。古箏的曲目編寫創作生產的初期階段是由趙玉齋先生等大師從民間到專業院校教學,通過對已有的傳統樂曲進行改編,創作出一部分傳統改良的樂曲。這類樂曲有些源自于河南梆子、山東琴書等,有著一定的聽眾基礎,由舊曲目改編的新箏曲給人耳目一新的感覺,給當時的人們帶來了不少新的聽覺體驗。

上個世紀60至80年代期間,民歌進入了一個蓬勃發展的階段。古箏也從伴奏樂器逐漸走向了獨奏樂器的道路。這一段時間出現了許多由演奏家改編自民歌古箏曲目,如《山丹丹開花紅艷艷》、《小小竹排》、《南泥灣》等,這也充分體現了古箏演奏家們善于結合社會熱點的優點。這類演奏曲目的產生使得古箏在社會中知名度進一步得到提高。

(二)技法的創新,現代箏曲的創作為古箏樂曲走向國際化打下基礎。受西方和當代社會音樂思潮的影響,古箏的演奏技法也在與時俱進,不斷創新。從《慶豐年》這一樂曲開始,在古箏中,左手不再進行單一的揉吟按滑,開始參與旋律的演奏。而左手旋律的演奏大大的豐富了古箏的音樂性,古箏開始有了許多多聲部和音,這為新樂曲的寫作提供了更多的可能。不僅左手參與演奏,右手的技法也有著飛速的提高。古箏開始從別的樂器中吸收借鑒了許多新的指法:例如古箏中的點指技法源于楊琴演奏法中的輪音;古箏中的快速指序、琶音技法則是借鑒了鋼琴的演奏技法。有了這些技法的誕生,古箏的樂曲速度與表現力有著大幅的提升。與此同時,專業的作曲家們也參與古箏創作,在樂曲中創作出更多新的技法如:拍琴,掌擊琴弦等。

不同技法的出現帶來的元素使人們打破了對古箏的固有印象。現代箏曲的創作也出現了前所未有的“定弦”模式。古箏不再是只能演奏單一的五聲音階的樂器,這也為新世紀古箏樂曲的創作提供了更多的可能,古箏的創作生產開始走向國際化。2009年丹麥作曲家創造出古箏與交響樂隊作品《開啟》在歐洲的巡演受到了廣泛好評。這也說明古箏的創作生產開始與國際接軌,更多的人通過創作生產來了解這一樂器。

三、表演生產使古箏活躍在不同的傳播媒介中

創作是表演的前提,它與表演生產有著從屬性關系。一件好的作品,要通過演奏家的精心演繹才能完美地呈現在觀眾面前。優秀的作品在產生以后得漫長歲月里,不同演奏家不同的詮釋,經過社會檢驗與社會的認定,才能被廣大觀眾所熟知,冠上“優秀”的印記。

古箏的傳播與發展離不開新媒體的發展,更離不開優秀演奏家在不同傳播媒介中的優秀演奏。近年來電視媒體也為古箏宣傳做出不少貢獻,如CCTV音樂頻道的《風華國樂》、廣東衛視的《國樂大典》等節目都為古箏的表演生產提供了讓更多人了解的機會,讓觀眾來檢驗了創作生產的成果。

四、傳播生產使古箏的音樂受眾覆蓋更廣

從20世紀的唱片到磁帶,從CD到光碟,從光碟到mp3播放器,再到今天可以隨時從手機打開播放音樂的APP,音樂的記錄方式一直都在變化著。就傳播生產而言,這些變化都使古箏音樂的音樂受眾日益增多。在這類傳播方式出現之前,古箏音樂的記錄只能通過樂譜、音樂受眾若想欣賞古箏,也只能是演奏者當面進行演奏,這種傳播方式只能使極少的人接觸到古箏音樂。在記錄方式發生改變,傳播生產不斷發展的今天,古箏音樂從當初的“遙不可及”變得“觸手可及”,人們只要打開手機APP就能進行播放。沒有時間、地點的限制,隨時隨地就可享受古箏的音律之美。

五、結語

古箏的發展結合時代潮流,有著很強的社會性。作為當下熱門民族樂器,古箏的教育生產輸送了人才,創作生產反映了社會背景,表演生產的音樂受眾逐年增加,傳播生產又隨著科技的發展不停創新。可以說音樂生產對古箏的發展起著非常重要的作用。