區域金融集聚性對綠色經濟溢出效應的統計檢驗

曹鴻英,余敬德

(1.青海大學研究生院,西寧 810016;2.青海大學繼續教育學院,西寧 810008)

0 引言

在新的時代背景下,唯GDP式的經濟發展已成為過去,綠色經濟這一更能反映經濟質量的指標,將作為時代的代名詞持續亮相。但無論是GDP還是綠色GDP,金融始終是經濟發展的核心,綠色經濟也時刻需要金融的集聚和支撐。而金融資本的流動性強,行業和地區波及面廣,因此金融集聚對經濟發展可能存在不容忽視的溢出效應。

金融集聚對一個區域經濟增長往往也會存在溢出效應。與之相類似,金融集聚能否也能對一個區域的綠色經濟發展產生明顯的溢出效應呢?目前學術界對于這一問題還沒有一個較為公認的結論。基于此,本文重點從實證角度研究區域金融集聚對綠色經濟發展的溢出效應。同時,由于金融關聯面廣,區域之間很可能存在較強輻射或聯動,因此有必要引入空間相關性因素,即在空間相關視角下實證檢驗區域金融集聚對綠色經濟的溢出效應。

1 主要指標及樣本說明

1.1 金融集聚性指標

金融集聚性指標主要是衡量金融的集聚程度,可采用金融行業地區集中度(CR指數)、H指數、空間基尼系數以及區位熵等指標來衡量。鑒于數據的可獲得性、計算的便捷性以及數據的可靠性,本文采用區位熵來計算金融集聚程度。區位熵又稱為地方專業化指數,是根據基尼系數構造的指標,具體的計算公式為:

其中,LQij表示j省份i產業在全國的區位熵系數,qij表示j省份i產業的產值,qj表示j省份的地區生產總值,qi表示i產業的全國產值,q表示國內生產總值。該系數越高,表明j省份的金融產業集聚程度越高。

1.2 綠色經濟指標

我國雖然早在十多年前就提出了綠色GDP核算,但是由于種種原因并未連續開展。鑒于環境污染的迫切性,綠色GDP在2015年又被重新提出,并在安徽、四川、海南等地開展了試點。綠色經濟(GE)可以采用綠色GDP來衡量。

其中,GEit表示t時期i省份的綠色經濟總量,GDPit表示t時期i省份的地區生產總值,Cijt表示t時期i省份自然資源耗減累加,考慮數據的可獲取性、科學性與可計算性,此處自然資源主要包括水資源以及煤炭資源、原油、天然氣等化石能源;自然資源耗減包括水資源價值、煤炭資源價值、原油價值、天然氣價值,其中,水資源價值=水資源價格×用水總量,化石能源價值=國際單位價格×能源消費總量。水資源價格參照各省會城市的自來水價格,煤炭價格采用西北歐煤炭價格計算。Eijt表示t時期i省份環境降級成本累加,主要從廢水、廢氣、一般固體廢棄物、垃圾四個方面來核算。由于各地區政策的差異性、不同行業污染程度的不同,不同企業污染物處理水平的差異性,很難確定一個標準的單位處理價格。為此,利用綠色國民經濟核算中的數據來簡化計算,將“三廢”平均價格直接應用到數據的計算中。

1.3 數據樣本說明

本文選取2008—2016年中國30個省份(剔除西藏、港澳臺地區)的面板數據,數據來源于歷年世界能源統計年鑒、中國統計年鑒、中國能源統計年鑒、中國環境統計年鑒、各省份歷年統計年鑒、全國省會城市物價局歷年水價調整方案。

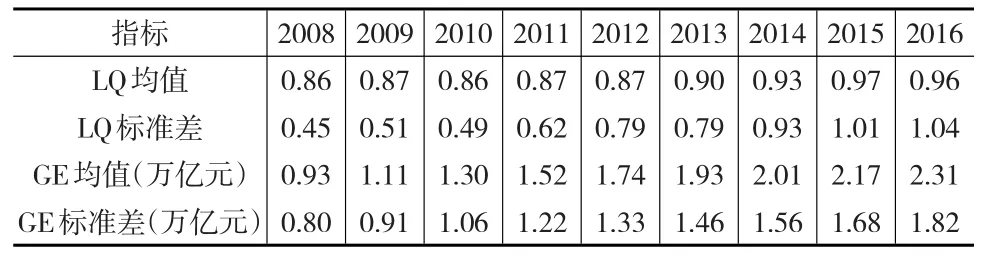

1.4 統計性描述分析

對于金融集聚性指標:從時序維度來看,各省份LQ的平均值總體上呈現逐步遞增的態勢,2016年全國金融集聚的均值達到0.96;從空間維度來看,由于LQ標準差也呈現擴大趨勢,說明區域間金融集聚水平的差距也有拉大趨勢。

對于綠色經濟指標:從時序維度來看,各省份GE平均絕對值從2008年的0.93萬億元增長到2016年的2.31萬億元,這表明在科技進步、產業結構調整等相關因素促進下,我國綠色經濟也隨著GDP的增加而逐年上升;從空間維度來看,中國省份間綠色經濟水平的均值標準差呈現擴大趨勢,說明綠色經濟發展水平的不平衡性加劇。

指標的統計性描述如表1所示。

表1 指標的統計性描述

2 計量模型的構建

2.1 空間自相關檢驗模型

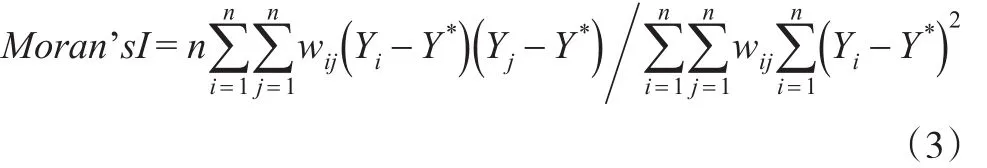

Moran’s I指數是一種普遍用于檢驗指標空間自相關性的定量方法。Moran’s I指數的基本模型為:

其中,Moran’s I即為需求的空間自相關指數值。n表示橫截面包含地區的總數量,Yi表示第i個地區的相應指標值(這里分別用于表示金融集聚性和綠色經濟水平),Yj表示第j個地區同一個變量對應的值,Y*表示該指標在所有地區的算術平均值,wij表示標準化后的空間權重矩陣W中對應的第i行j列的元素值。

這里需要專門設定空間權重矩陣W。參考學術界常用的度量方法,本文選用空間相鄰法來定義空間權重矩陣W,具體方法如下:①若地區i和地區j相鄰(即存在公共邊界),那么有wij=1;②若地區i和地區j不相鄰(即沒有公共邊界),那么有wij=0。譬如,湖北省與湖南省相鄰,那么他們的空間權重系數值為1,湖北省與上海市不相鄰,那么兩者的空間權重系數值為0。特別地,由于海南省與其他地區均不相鄰,這里設定其與最鄰近的廣東省有公共邊界。

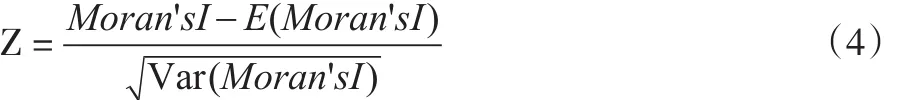

對于統計量Moran’s I,其檢驗方法為正態統計檢驗,公式為:

其中,E(Moran’I)表示Moran’I的期望值,Var(Moran’I)為Moran的方差值。若Z值大于5%(或1%)水平下的臨界值1.645(或1.96),或者說相應的相伴概率p值小于0.05(或0.01)時,說明空間相關性顯著。一般而言,Moran’s I的統計值在-1到1之間。在統計值顯著的前提下,Moran’s I的絕對值越高,說明空間自相關性越大。

2.2 引入空間相關的計量模型

對于引入空間相關的計量模型,目前學術界應用相對較普遍的有空間誤差模型(SEM)和空間滯后模型(SAR)兩類。

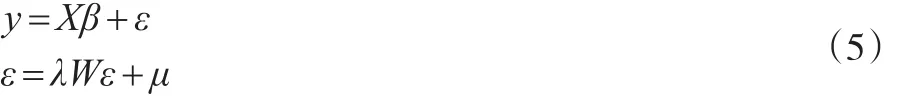

(1)SEM模型的基本形式為:

其中,ε表示包含空間效果的誤差項,λ表示誤差系數,μ是不包含空間效果的隨機誤差項。

(2)SAR模型的基本形式為:

其中,上述變量的定義在上文已經提到。

根據SEM模型和SAR模型的基本形式,本文建立兩種模型檢驗金融集聚對綠色經濟發展的溢出效應。

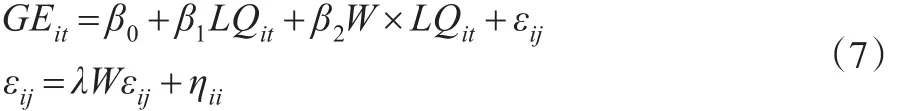

(1)基于SEM形式的計量模型:

其中,β0、β1和β2為待估計參數,λ為空間相關系數。

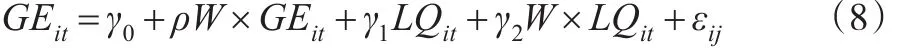

(2)基于SAR形式的計量模型:

其中,γ0、γ1和γ2為待估計參數,ρ為空間相關系數。

3 實證分析

3.1 空間自相關檢驗結果

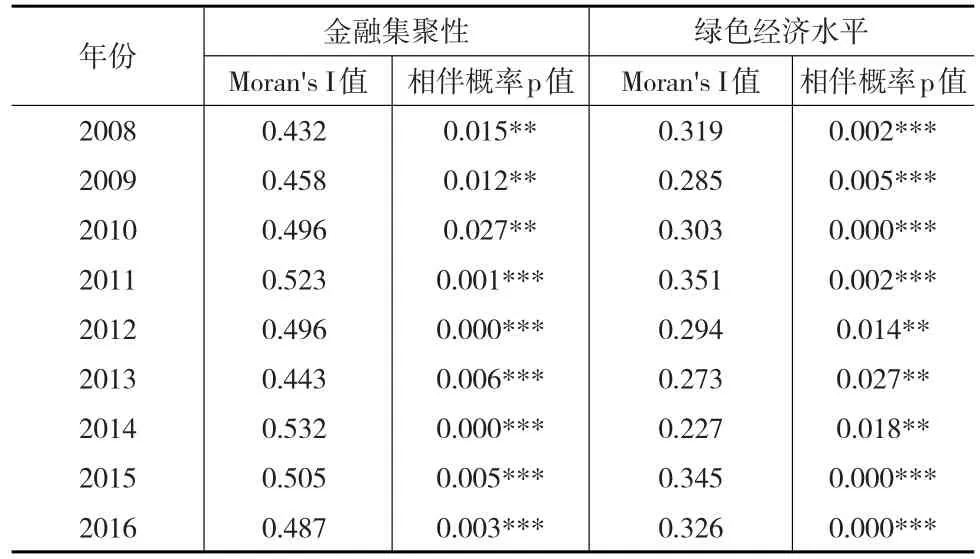

本文根據Moran’s I指數的基本模型,采用GeoDA軟件,分別對金融集聚性和綠色經濟水平兩個指標的歷年Moran’s I值進行測算,整理數據得到表2。

表2 金融集聚性和綠色經濟水平的Moran’s I值

從Moran’s I指數結果可以發現,2008—2016年我國的金融集聚性和綠色經濟水平兩個變量的Moran’s I指數均顯著且都大于零,由此就表明了我國的金融集聚性和綠色經濟在地理空間上都存在著較為顯著的正向集聚性。所以說,金融集聚的空間溢出性在客觀上是存在的,從空間相關角度分析金融集聚性對綠色經濟的溢出效應,其必要性進一步得到驗證。

3.2 全國樣本的實證結果分析

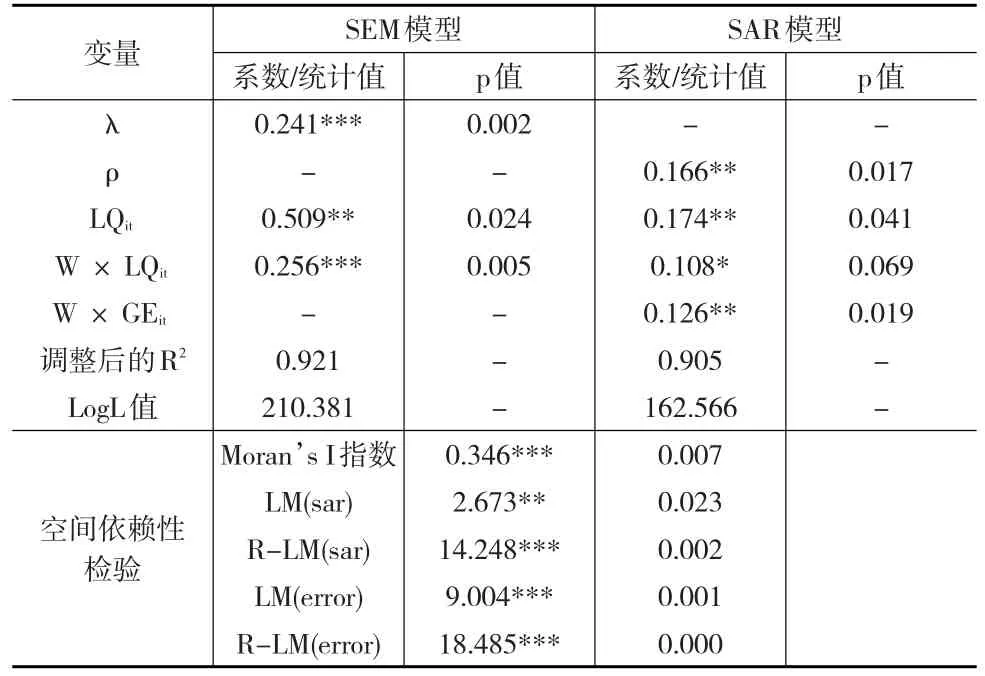

本文以全國30個省份的面板數據樣本,分別通過空間誤差模型(SEM)和空間滯后模型(SAR)進行空間相關回歸,整理數據結果得到表3。

表3 全國樣本的回歸結果

從全國樣本的整體回歸結果來看,SEM和SAR模型的回歸效果都比較良好,其中空間系數(λ或ρ)以及解釋變量的系數都通過顯著性檢驗,模型的可決系數及LogL值也保持較高水平,由此也進一步表明了選擇空間相關模型的合理性。接下來,根據兩者的回歸結果比較,判定究竟采用哪一種模型結果進行具體討論。

借鑒Anselin等(2004)的判定法則,這里可以通過比較空間依賴性檢驗值的大小及顯著性,來判定使用何種模型更優。從表3可以發現,LM(sar)的統計值比LM(error)的統計值要小,顯著性也是LM(error)高;同時,R-LM(sar)的值也小于 R-LM(error),顯著性也是 R-LM(error)更高。因此,可以認為全國樣本的案例中,采用空間誤差模型(SEM)更為理想。

根據SEM模型的系數回歸結果:

(1)從金融集聚對本地區綠色經濟發展的影響來看,LQit的系數達到0.509,且在5%的水平通過顯著性檢驗,這就從經驗上論證了我國區域金融集聚性對當地的綠色經濟發展具有明顯的正向推動作用。這一點,可以從金融在本地集聚從而產生的規模經濟效應、資本配置效應、網絡效應等來說明。

(2)從金融集聚對綠色經濟發展的溢出效應來看,W×LQit的系數為0.256,且在1%的水平通過顯著性檢驗,由此可以表明,我國區域金融集聚具有顯著的空間溢出效應。換言之,就是一個區域內金融的集聚發展,不僅能夠直接帶動當地綠色經濟發展,而且能通過空間地理的輻射作用,帶動周邊地區綠色經濟發展。從實際發展來看,由于區域之間存在著“涓流效應”,一個區域內金融集聚發展,能夠向其周邊區域輻射資金、人才、技術等各種資源要素,從而有利于周邊區域強化科技人才和資本支撐,從而促進區域綠色經濟的發展。

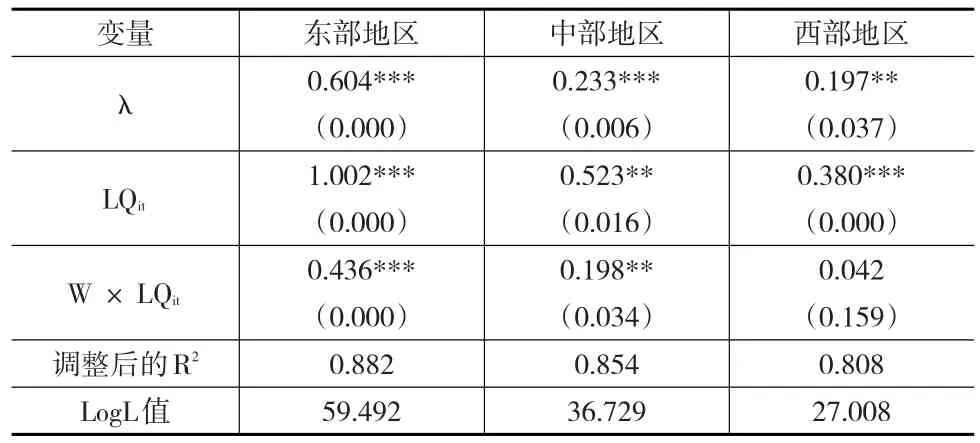

3.3 分三大地區樣本的實證結果分析

為了更細致地考察區域分異,根據我國經濟差異的梯度變化特征,將全國樣本劃分為東部、中部和西部三大地區,對于各大地區樣本分別通過空間誤差模型(SEM)和空間滯后模型(SAR)進行空間相關回歸。仍借鑒Anselin等(2004)的判定法則選擇模型類型,結果顯示了三大地區樣本最終都選擇了SEM模型。限于篇幅,本文只列出了SEM回歸結果(見表4),省略了SAR模型的回歸結果。

表4 分地區樣本的回歸結果

根據分地區回歸結果:

(1)從金融集聚對本地區綠色經濟發展的影響來看,東部、中部和西部地區LQit的系數均大于零,且分別在1%、5%和1%的水平通過顯著性檢驗,這就從經驗上論證了三大地區金融集聚性對當地的綠色經濟發展具有明顯的正向推動作用。相比之下,東部地區LQit的系數最大,達到1.002,說明東部地區金融集聚對綠色經濟的促進作用相對最高。

(2)從金融集聚對綠色經濟發展的溢出效應來看,東部地區W×LQit的系數為0.436,且在1%的水平通過顯著性檢驗;中部地區W×LQit的系數為0.198,且在5%的水平通過顯著性檢驗;西部地區W×LQit的系數卻未通過顯著性檢驗。從大區域來看,我國三大地區金融集聚對綠色經濟的溢出效應存在差異。在東部和中部地區,金融規模相對較高,諸如上海、江蘇、湖北等地金融集聚能產生較大動能,輻射帶動周邊地區綠色經濟發展。而在西部地區,金融業發展較為滯后,一個省份的金融集聚,未能顯著發揮對周邊綠色經濟發展的帶動作用。

4 結論

本文選取2008—2016年我國30個省份的面板數據,采用空間相關模型方法,實證檢驗了金融集聚和綠色經濟水平的空間自相關性,以及金融集聚性對綠色經濟發展的溢出效應。主要的結論如下:(1)整體來看,我國的金融集聚性和綠色經濟在地理空間上都存在較強的正向集聚性;(2)我國區域金融集聚對綠色經濟發展產生了較顯著的空間溢出效應,即一個區域內金融的集聚發展,能通過空間地理的輻射作用,帶動周邊地區綠色經濟發展;(3)從地區特征來看,三大地區金融集聚對綠色經濟的溢出效應存在差異,東部地區金融集聚帶來的溢出效應高于中部地區,而西部地區金融集聚的溢出效應沒有充分釋放出來。