西方音系習得研究的進展與述評

朱立剛 馬秋武

(河北經貿大學,石家莊050061;復旦大學,上海200433)

提 要:近半個世紀以來,生成音系學從早期基于規則推導模式的SPE理論發展到以制約理論為核心的“優選論”;新的理論和方法的出現不斷推動該學科的進步和相關領域的繁榮。生成音系學主流理論被不斷運用到兒童語言習得(第一語言)領域,“音系習得”作為新興分支學科應運而生。本文回顧音系習得研究的歷史沿革和發展近況,重點探討音段系統、韻律結構在語言習得過程中表現出的不同特點及相應的理論分析,并對包括SPE理論、非線性和優選論分析模式的代表性理論進行簡要述評,并結合國內現狀,指出該領域亟待深入研究的一些問題。

1 引言

Chomsky認為,作為一門科學,現代語言學的首要任務是探索人的語言本能,解決兒童獲得語言的邏輯問題,即回答“柏拉圖問題”(Plato's Problem):兒童如何在很短的時間內掌握如此復雜的母語語言知識(Chomsky 1965,1967,1986:50)。基于句法層面,喬姆斯基提出“語言習得機制”假說①(Chomsky 1965:47-53)。 那么如何認識語音層面的“柏拉圖問題”,兒童如何通過有限的語音輸入獲得本族語的全部語音知識?實際上,自上世紀30-40年代,國外語音學界已經開始關注兒童言語行為,比如,美國哈金斯語音實驗室(Haskins laboratory)做過大量兒童發音、生理及知覺方面的實驗。實驗研究多從單一的語音層面出發,側重調查、描述具體語音知識,對人們理解“柏拉圖問題”幫助有限。可見,要構建統一的具有解釋充分性的學習理論離不開音系層面的探索。

音系學主要對語音系統進行科學分析,研究其內在規律性。20世紀50年代后期,在Chomsky影響下發生了一場“西方兒童語言研究的語言學轉向”,兒童語言研究同語言學理論逐步建立起聯系(李行德2009:131)。更多的學者開始關注抽象的語音規則是如何被掌握的,并嘗試采用形式化的音系理論加以解釋。首先Jakobson提出應該將傳統的語音習得和音系習得研究(phonological acquisition)區分開來(Jakobson 1968:6);Mos-kowitz(1973:49)、Goodluck(1991:20)等學者將“音系習得”定義為兒童對某種語言(第一語言)語音的內在規律性知識的習得過程。隨著大量相關的專著和論文的陸續出版,“音系習得”逐漸發展成一門新興的分支學科(Ingram 1989:60)。

近半個世紀以來,始創于西方的生成音系學從基于規則推導模式的經典生成音系學理論(簡稱SPE)發展到以制約理論為核心的“優選論”,關于音系習得問題的探討也隨之活躍。在生成音系學之前,布拉格學派做過不少研究,但其“音位習得”假說面臨著一系列問題。生成音系學的幾大主流理論(主要是SPE、非線性理論、優選論②)以此為契機,深入探索語音系統兩大組成部分即音段和韻律系統的習得問題。研究表明,兒童在語音發展中會表現出不同的偏誤特點,這些特點可以通過生成音系理論進行科學解釋(Fikkert 2007:554)。SPE的主要貢獻在于對音段習得模式的探討;非線性理論模式對于韻律習得過程的表征與分析更加科學合理;優選論的優勢在于能夠在相對統一的理論框架內探討音段和韻律習得問題。本文就最具代表性的研究模式加以分析和比較,以資國內借鑒。

2 SPE理論與音段習得模式

以 Jakobson(1941/1968)為首的布拉格學派最早嘗試從音系學視角研究兒童言語習得問題,提出“弱連續統假設”(Weak Continuity Hypothesis)的習得觀,即認為兒童音系的初始是成人語法的貧乏版本(impoverished),通過學習逐漸過渡到成人語法。Jakobson將音位作為基本單位,“學習”指新的音位結構建立的過程。兒童將輸入的語音表層作為學習的正面證據,不斷將遇到的新的音位形式累加到其音位結構中(Ferguson,Card 1975:419)。 據此,如果遇到音位變體,例如,英語中復數讀音/s,z,?z/,兒童要通過將其逐一累加的方式來掌握。這樣會造成兒童音系結構異常龐大和冗余,不符合語言學的“經濟性原則”。可見,布拉格學派對充滿變異性的表層形式的獲得問題缺乏解釋力。借用Chomsky的話,即“僅做到觀察充分性,沒有達到描述充分性,更何談解釋充分性”。

為實現音系的解釋充分性,Chomsky和Halle(1968)提出生成音系學經典理論。SPE逐漸摒棄“音位”概念代之以“區別特征”(Distinctive Feature)及其明晰化的規則體系。SPE理論還提出抽象的底層形式概念,底層通過規則的有序推導成為具有生理、聲學屬性的表層語音系統,從而極大地避免音位描述上的冗余性。實際上,對于上述音位變體問題,SPE模式下只須習得更為經濟的語素交替規則。這樣,兒童對于復雜語言結構的掌握會隨著對音系規則的掌握而化難為易,更符合常理。 Chomsky和 Halle(1968:11)指出音系底層信息(音段)不僅包括音位要素,還涉及到語素和句法結構要素,其基本成分應該是形態音位的(morphophonemic);語音表層使用以區別性特征為基礎的特征矩陣來表征。SPE的區別特征是基于發音和生理,這樣更容易被接受和廣泛應用。

生成語法提倡以語言天賦論為前提的“連續統假設”(Continuity Hypothesis),認為兒童認知發展從初始階段開始就已經具備成人語言的所有語法范疇、語法類別以及普遍語法的原則和參數系統(Crain 1991:5, 李行德 2002:161)。 作為生成語法的一部分,SPE理論在音系習得問題上的根本出發點是連續統假設,認為音系知識是普遍語法的一部分,兒童音系形式底層同成人音系結構一致(或者說兒童本無自己的音系結構,其音系結構就是成人音系)(Smith 1999:19)。兒童大腦表征,即底層形式是由一個個音段組成,音系習得過程可以歸結為在一系列規則作用下,由底層形式過渡到表層語音形式的過程。SPE習得觀可以表述為圖1③。

圖1 SPE模式下兒童音系輸出示意圖

在SPE理論框架下,最具影響的研究來自Smith(1973)。Smith通過對兒童2-4歲④的語音發展記錄,發現其常見的音段省略、替換、音節簡化等錯誤均可以通過SPE規則來分析。以介音替代錯誤為例,兒童會用介音替換詞首和詞中的流音,例如,rock 讀作[wat],sorry 讀作[sawa],lie讀作[ja]。看似雜亂無章的表層音段習得錯誤可以通過一條SPE規則得以歸納為:

(a)[+舌冠性+持續性+響音性]→[-輔音性-舌冠性 +前部性]/([+音節性])__[+音節性]

規則(a)避免布拉格學派慣用的表層音位累加的繁瑣,通過設置底層形式,把兒童表現出的彼此不同的語音表層形式聯系起來。這樣,音位替換的不同偏誤形式與支配偏誤發生的相同的音系規則有機地結合在一起。兒童表現出的一系列具有規律的、連貫的和可預知的音系錯誤,從某種程度上證實生成音系學的連續統假設,SPE理論在音系習得上解釋力也得到印證。

如果從規則制定的角度講,兒童語音習得過程同樣面臨SPE理論難以克服的共謀缺陷(Conspiracy)。例如,以兒童的鼻輔音群的簡化錯誤為例,mend 和 meant被讀作/m?n/和/m?t/,Smith 通過兩條SPE規則加以解釋(Smith 1973:27):

(a)[+輔音性]→?/[+鼻音性] ___

(b)[+鼻音性]→?/___ [-帶聲性]

我們不難發現,這兩條不同規則的效用是重復的,即都是要令鼻輔音群簡化,這嚴重削弱其對于音系習得的解釋力。從規則實施的角度講,在兒童語言中 squat/skw?t/常被錯讀為[g?p],Smith的研究將其理解為4條規則的串行有序應用的結果(同上 1978:28):

(a)/skw?t/→/skw?p/(/s/后唇音和諧規則)

↓

(b)/skw?p/→/kw?p/(輔音前/s/刪除規則)

↓

(c)/kw?p/→/k?p/(輔音后響音刪除規則)

↓

(d)/k?p/→[g?p](帶聲的同化規則)

一方面,這種解釋有悖于兒童的認知水平及心理現實。皮亞杰的研究表明,就一般的認知而言,兒童11歲之前還沒有進入形式運算階段(皮亞杰 1985:6)。 Miller和 Chomsky(1963: 430)指出,若想實現音系習得的心理現實性,必須盡量規避這種規則的有序應用。另一方面,抽象的底層形式是否能被習得也存有質疑。SPE理論的核心要素底層形式與規則推導對于兒童來說很難有可學性基礎。此外,兒童習得過程往往是反復的、可選擇的,這與SPE的規則強制性觀點相悖,過度形式化的表達式也不符合兒童音系發展的自然性(naturalness)。總之,基于SPE理論框架的探索沒有真正實現對兒童音系之充分解釋的預期目標。

3 非線性音系學與韻律習得模式

韻律又稱超音段特征,其轄域是大于單個音段的音節結構,常見的成分是重音和聲調等。在SPE框架下,聲調及其習得問題幾乎沒有討論;而重音被表征為元音特征矩陣的一部分被證明存在缺陷。可以說,SPE在韻律研究上的缺失催生出非線性音系學(non-linear),其中代表性的有節律音系學、自主音段理論、CV音系學、韻律音系學等理論。在此背景下,音系知識被認為是一個多層面的綜合形式,研究重點開始轉向如何對語言結構進行科學的表征。音系表征形式不再局限于SPE的線性平面,音段(元音、輔音)和韻律(超音段)被認為處在不同的音層,這樣可以更好地描述重音指派、聲調擴展等音系現象,為韻律習得問題的研究增添有力的理論工具。有關西方韻律習得研究主要成果可參看 Archibald(1995)、Hannahs和Scholten(1997)編纂的論文集。根據生成語法,人類生而具備全部音系知識。那么,作為音系的重要組件,韻律知識也應該是一種內化的存在。然而,有待探討的問題包括:重音、聲調等表層韻律結構同音段特征習得有何區別和聯系,它們受何種習得機制支配?兒童的韻律結構是怎樣確立的?

“兒童音系學的韻律視角”最早提出韻律系統對于兒童言語發展的重要性(Waterson 1971:179-211)。首先,西方多為重音型語言,重音或節律系統的習得問題受到廣泛關注。Liberman和Prince(1977:249-336)提出重音屬于一種凸顯關系,只能用結構模式來表達而非區別特征。Dresher和Kaye利用節律音系學和原則—參數相結合的方式來解釋兒童重音系統的習得,并預設十幾個節律參數,例如:節律樹是左重或右重;音步是否雙分叉;音步是否重量敏感等(Dresher,Kaye 1990:142-143)。各種重音參數預制在人腦中,兒童音系習得過程就是對現有參數進行選擇的過程。Archibald進一步提出英語兒童節律初始狀態參數設置為左重、左向成音步(Archibald 1995:81-109)。Fikkert還將其用于音節結構習得中,認為音節首音、韻尾分別由兩套參數構成(Fikkert 1994:41)。

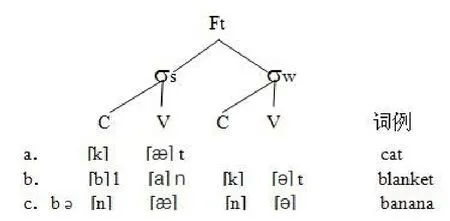

在非線性的表達中,韻律結構與音段習得的關聯被揭示出來。Fikkert(1994)以兒童為對象,對8名從1歲到2歲9個月的荷蘭兒童做縱向跟蹤和橫斷比較,證明兒童能夠從一系列具有特定結構的詞中獲得節律模式。兒童早期的節律模式為揚抑格音步,這種音步形式對于多音節詞的習得具有重要意義。相關研究發現,日耳曼語系兒童發音中普遍存在詞首弱讀音段省略的情況(Allen,Hawkins 1978,1980;Echols,Newport 1992)。這表明,在韻律影響下并非所有的音段輸入都能在兒童音系系統中得到表現,早期揚抑格音步導致弱讀音段被刪減(Fikkert 1994,2000;Fee 1995:44)。兒童音系產出形式被認為是成人語法映射到兒童的音系模板,這種關系可以通過CV音系學表征如下:

圖2 兒童音系模板示意圖⑤

表達式a表明詞尾音/t/由于不符合兒童CV模板要求而被刪除;b表明詞首復輔音叢/bl/簡化為/b/;c表明映射過程中非重讀音節/ba/被刪除。該模板很好地描述韻律因素對音系表層的影響。然而,有待研究的是模板映射方式如何反映兒童音系不同的發展階段。

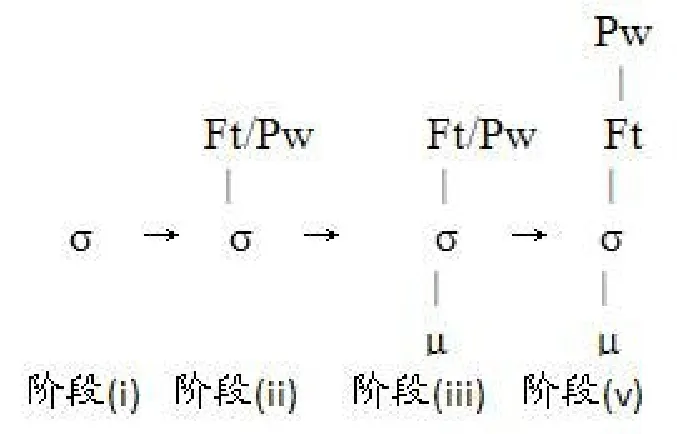

隨著韻律音系學(Nespor, Vogel 1986;Selkirk 1986,1995)的發展,有些學者開始思考兒童韻律結構是如何確立的。Demuth(1995a)根據英語、荷蘭語兒童早期出現的詞匯來研究音節結構的習得,認為其核心音節結構為最無標記的CV,然后逐漸擴展到多音節韻律結構。Fikkert(1994)和Demuth(1995b)等學者在此基礎上進一步研究荷蘭兒童韻律結構的發展問題,提出早期的韻律結構歷經4個發展階段。Fee和Ingram(1982:54)、Fee(1995:43-61)發現英語兒童在韻律上也表現出這種發展傾向,足以證明其跨語言的普遍性。

圖3 兒童韻律結構發展階段

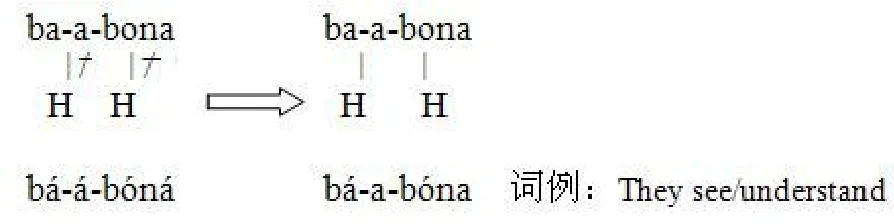

聲調是人類在音段系統獲得前最早掌握的音系成分之一,聲調系統習得對于獲知人類初始的語言組織狀態非常有價值(Li,Thompson 1977:185)。就復雜的聲調問題而言,Goldsmith(1976)提出的自主音段理論影響更廣,而音系參數、模板等處理方式很難有效應用。Demuth(1991)最早在此框架下系統研究非洲賽索托語兒童聲調習得問題。該語言變調規則主要有兩種:高調延展規則和強制性曲折(OCP)規則。強制性曲折通過兩條斷聯規則(Delinking)發揮作用。

圖4 兒童聲調發展中表現的斷聯規則

其中,兒童習得過程中傾向于先出現底層全部賦值的高調形式(H)和高調延展規則,表征為bá-á-bóná. 強制性曲折規則隨后出現以修補錯誤的產出,從而得到正確聲調表層形式bá-a-bóna,變調習得過程是規則的先應用后修正(apply and repair),這些發現進一步豐富了音系規則應用域方面的假設。

綜上,非線性理論采用聯接線、樹狀圖等多維表征方式,各層級之間內部關聯得以清晰表達。這種通過參數設置、聯接方式調整等音系習得研究手法一度被認為是解釋“柏拉圖問題”的最有效方式。但正如Fikkert所言,一個好的學習理論應該能給出學習經過哪幾個發展階段,各階段過渡的觸發因素是什么,并能解釋任何邏輯上可能發生的錯誤(Fikkert 1994:2-3)。這些正是強調音系表征豐富性的非線性理論難以做到的。

4 優選論與音系習得問題

90年代,優選論(簡稱 OT理論)(Prince,Smolensky 1993/2004)引起音系學界的關注,并被廣泛運用于語言習得領域,以McCarthy(2002)和Kager等(2004)為代表。那么,OT理論指導下的音系獲得研究能否達到“好的學習理論”的要求?

首先,從習得觀角度,OT語法繼承SPE的連續統假設,認為兒童音系同成人語法同質,即生來具備一套與成人相同的普遍制約條件。音系發展初始狀態為標記性制約條件(M)高于忠實性條件(F)即M>>F,音系發展不同階段可理解為制約條件不同排序。由一系列作為觸發因素的標記性制約條件和運算規則來決定輸入到輸出的映射(Smolensky 1996:7-25)。當兒童表層輸出同成人語音相一致時,重新排序停止,即 F>>M(Smolensky 1996;Tesar,Smolensy 1998)。 從方法論的角度,OT取消從底層到表層的推導過程,根據OT基礎豐富性原則(Richness of the Base)其底層形式沒有任何形態、句法等限制(Smolensky 1996:3),所有語素都能自由組合,這樣可以預知邏輯上任何可能發生的錯誤,更加符合自然性要求。OT的制約條件被認為是普遍的可違反的,事實上在兒童音系中很難找出有哪條規則從未被違反過,因此這種方式也更符合本族語者的語感。OT采用并行處理原則,這樣音段、韻律的習得可以在同一語法框架下進行。OT語法模式在解釋言語不同時期發展、變化的同時還能保持語法上的連續性,這一點其他語法難以企及(Jacobs 1995:6)。

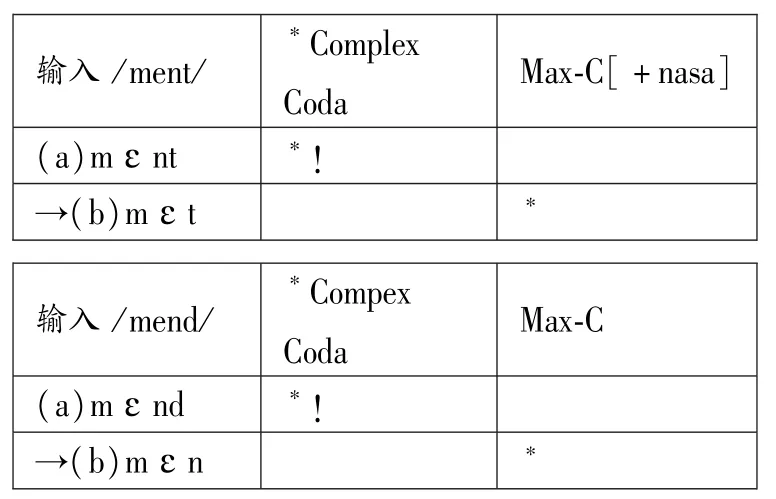

關于音段習得模式,音系偏誤材料在新的OT視角下被重新分析。在上文所述Smith(1973)通過兩條毫不相關的規則來解釋鼻輔音群的簡化現象,由此產生“共謀問題”。在OT框架下,該問題可以通過設定保證音節結構合格的標記性制約條件*Complex Coda(禁止復雜音節尾)等級排序高于忠實性制約條件(Max-C/Max-C[+nasa]表示禁止刪除輔音或鼻輔音)得以避免。

表1 兒童鼻輔音群簡化的OT分析

關于韻律習得模式,優選論研究者進行過大量語音跟蹤觀測和理論探討。Zonneveld和Nouveau(2004:369-402)通過優選論及和應理論研究荷蘭語兒童重音獲得機制。Demuth發現韻律制約條件中的FTBIN(雙音節音步)排序較高,能夠起到制約語素習得的作用(Demuth 1996:113-124)。例如,非洲班圖語兒童傾向于發“前綴+單音節詞干”的組合,但詞干為雙音節成音步時,前綴會被省掉。例如,mo-tho(人),mo-sadi>sadi(女人)。 Demuth(1996,1997)和 Ota(2003:46)在上文所述的韻律發展階段研究基礎上,運用OT理論來解釋兒童如何最終構建起韻律層級結構。這些研究發現,韻律發展動因在于學習過程中FTBIN,ALIGN(確定韻律邊界), NOCODA(無韻尾)等標記性制約條件發生降級排序,從而補充了非線性理論對于韻律發展解釋力的不足。

OT理論本質上是一種類型學理論,語言的差異表現在于標記性與忠實性制約條件等級次序的選擇。制約條件的階乘分類(factorial typology)可以解決非線性音系理論所無法解釋的兒童韻律的跨語言普遍性問題。此外,OT理論的另一個優勢是能夠通過制約條件的降級處理解決兒童音系的可學性問題,而這是SPE理論等無法解釋的(馬秋武2003:23)。優選論是一個逐步發展的理論,不可避免地帶有一定局限性。Bermúdez-Otero(2003)認為,“柏拉圖問題”在音系習得上最顯著的表現是:在輸入項為“不透明”的語言表層非真實的情況下,學習者如何歸納是語音規則。同時,這也是OT理論本身面臨的最大挑戰 (McCarthy 2002:193)。面對音系習得中的“不透明”問題,Ettlinger(2009:259)通過詞庫優化方法對 OT 理論進行修正,假設兒童的輸入形式經過詞庫優化,以排除不透明輸入項,這類處理是否達到“解釋充分性”仍須深入探討。此外,OT理論對于兒童輸入的底層問題仍然沒有真正解決。兒童如何能在發聲和聽感等顯性的語音形式(overt forms)中獲得底層輸入形式,仍有待探討。總之,OT理論在音系習得研究中的應用價值有待國內外學者進一步探索。

5 結束語

綜上,我們可以看到各學派對于音系習得的不同理解。一種有效的理論,除應具有嚴密的邏輯體系外,還應當具有解釋性功能和預測性功能(李兵2001:6)。布拉格學派在言語習得方面具有功能上的解釋力,但由于音位理論本身的缺陷以及缺少嚴密的邏輯推導和預測性,最終難以進一步發展。SPE理論精于形式化運算、推導,但疏于解釋、預測。相比之下,非線性理論表征模式對于韻律習得研究至關重要,具有很好的應用價值;OT理論很好地避免SPE的任意性與共謀問題,將功能、形式通過制約條件的交互作用結合起來,甚至早期推崇SPE理論的Smith也轉向優選論方法。

目前,我國學術界比較注意引進國外兒童語言研究的成果,雖然數量不多,但都推動我國音系習得領域的發展。例如,李行德等在1991年開始成立研究小組,建設“粵語兒童語言資料庫”,特別注意考察兒童言語發展與語言學理論之間的關系。司玉英以實驗探討普通話兒童韻律習得問題,總結出說普通話兒童首先習得聲調,然后是韻母,最后是聲母(司玉英2006:16)。由于西方大部分是非聲調語言,國外對于聲調習得問題的討論不多,該領域值得國內專家、學者進一步研究。此外,漢語韻律層級結構的習得也有待深入探討。兒童的音系表現是語言能力的一扇窗口,在音系習得的證據中可以窺見語言學理論系統構建的得失。首先,音系理論和音系習得應用研究可以相互啟示。音系習得研究從某種程度上將促進音系基礎理論的發展。其次,音系同句法和詞匯習得存在多方面互動關系(Echols,Newport 1992),應該從音系、形態、句法和詞匯多方面結合初步探討語言習得問題。

注釋

①Chomsky(1965:47-53)主要認為僅句法是語言中心,具有生成性,而音系等只具有解釋性,因此其“語言習得機制”(Language Acquisition Device)中未系統探討語音和音系習得問題。

②本文所談及的非線性音系學和優選論從學派上講屬于生成音系學派,一些學者 Hayes(2004)、Boersma(1998)等將優選論同功能音系學結合,因有違Prince和Smolensky(1994)最初的制約條件先天性的理論設想,這類研究本文未討論。

③該模式主要參考生成學派的Chomsky的LAD假說(1965)以及 Smith(1978:46)的建議。

④兒童需要經過不同階段:前語言發展期(12個月前)、第一詞階段(1歲到1歲6個月)(單音字、雙音節、多音節詞)和第一詞后(1歲6個月到5歲)階段(Stoel-Gammon,Sosa 2009)。第一詞后階段兒童才說出有意義的詞,是音系習得重點研究的階段。

⑤參考Fikkert(2000:221-250)關于2歲兒童詞首音省略現象的研究。