中藥聯合督灸治療強直性脊柱炎49例

鄭州市惠濟區人民醫院,河南 鄭州 450044

強直性脊柱炎屬于慢性進展性風濕病,其以中軸關節慢性炎癥為主,隨著病情的發展可累及至內臟或其他組織[1]。該病的西醫治療包括糖皮質激素、非甾體抗炎藥、生物制劑、抗風濕藥等,但由于該病治療周期較長,長期服用上述藥物治療可出現不容忽視的毒副反應,且部分藥物價格昂貴,患者接受度較低[2]。近年來,中醫藥在該病的應用漸趨廣泛,且有研究顯示[3],強直性脊柱炎的中醫治療療效佳、安全性好,有助于改善患者癥狀。基于此,本研究就中藥聯合督灸內外合用治療腎虛督寒型強直性脊柱炎的臨床療效進行探討。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2015年6月至2017年8月診治的98例腎虛督寒型強直性脊柱炎患者,將其依據隨機數字表法分為對照組與觀察組,每組49例,本研究于本院醫學倫理委員會監督指導下進行。對照組男38例,女11例;年齡18~39歲,平均(28.43±6.36)歲;病程1~12年,平均(7.04±3.62)年。觀察組男40例,女9例;年齡19~39歲,平均(28.68±7.25)歲;病程2~12年,平均(7.24±2.70)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫參照《強直性脊柱炎診斷及治療指南》[4]:①下腰背晨僵與疼痛;②發病年齡<40歲;③隱匿起病;④癥狀活動后好轉;⑤休息時加重;⑤夜間痛(起床后好轉)。中醫參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[5]腎虛督寒證,主癥:腰骶疼痛,脊背疼痛,腰脊活動受限;次癥:關節作冷,乏力,腰膝酸軟,畏寒喜暖,舌淡,苔白或水滑,脈弦滑。

1.3 納入及排除標準 納入標準:①符合上述西醫及中醫診斷標準;②簽署知情同意書。排除標準:①合并嚴重心、肺、腦、肝、血液系統原發性疾病者;②合并腫瘤者;③其他證型者;④合并其他風濕性疾病者;⑤疾病晚期嚴重關節畸形或殘廢者。

1.4 治療方法 對照組實施中藥治療。組方:薏苡仁、狗脊各30 g,骨碎補、續斷、杜仲各20 g,補骨脂、土鱉蟲、熟地黃、地黃、赤芍、白芍、桂枝、獨活、知母、防風、牛膝、羌活、制附子(先煎)各15 g,鹿角霜、干姜、當歸各10 g,蜜麻黃5 g。1劑/d,水煎取汁400 mL,分早晚餐后30 min溫服,20 mL/次,連續治療12周。觀察組在對照組基礎上進行督灸治療:患者裸露后背取俯臥位,醫師拇指指甲從大椎至腰俞輕輕按壓“十”字,使用碘伏進行3次消毒,后于“十”字處涂抹生姜汁,量以濕潤皮膚為宜,后于“十”字痕跡自上而下均勻撒下督灸粉,整體呈直線形,后于上敷桑皮紙,桑皮紙中線與督脈保持平行,后將生姜泥自大椎至腰俞呈正梯形鋪于桑皮紙上,于生姜泥上方放置三棱錐形艾柱,點燃艾柱頭、身、尾,自燃自滅,連續壯灸3次,后將生姜泥及桑皮紙去除,使用毛巾沾溫水擦拭藥粉和姜泥,注意不要損傷皮膚,任其自然起泡。24 h后于無菌條件下將水泡刺破,叮囑患者保持局部皮膚干燥,外敷消毒紗布,待其自然結痂、脫落。25 d進行1次,3次為1個療程,連續治療12周。

1.5 觀察指標 觀察兩組治療前、療程結束后指地距(告知患者保持雙膝直立,盡量彎腰,測量雙手指尖至地面的垂直距離)、枕墻距(患者取直立位,足跟、臀、背緊貼墻,平視,測量枕骨結節與墻之間的水平距離)及胸廓活動度(患者取直立位,使用刻度軟尺測量其第4肋骨間隙水平深吸氣與深呼氣之間的胸圍差)[6]。

1.6 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[5]評估療效,臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分下降≥95%為臨床痊愈;臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分下降70%~94%為顯效;臨床癥狀、體征好轉,證候積分下降30%~69%為有效;臨床癥狀、體征無明顯改善或加重,證候積分下降<30%為無效。

2 結果

2.1 兩組臨床指標比較 治療前,兩組指地距、枕墻距、胸廓活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組胸廓活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);但觀察組指地距、枕墻距較對照組小,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床指標對比 (cm,±s)

注:與對照組治療后相比,aP<0.05。

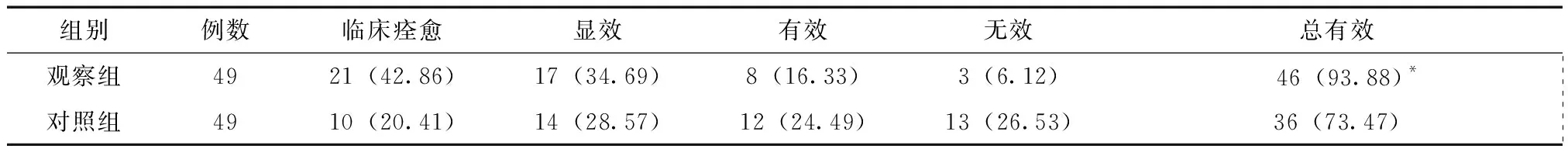

2.2 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效對比 [例(%)]

注:與對照組相比,*P<0.05。

3 討論

中醫將強直性脊柱炎劃分至“骨痹”、“腎痹”范疇,其病機為腎督虧虛,風寒濕深侵脊柱關節,瘀血阻絡,痹阻筋脈,失于濡養,骨質受損[7]。督陽不振,溫煦無力,致臟腑運化失調,水濕痰濁停聚,督脈氣衰,則氣血運行不暢,氣滯血瘀,痹阻經絡,不通則痛;氣滯血瘀日久,正氣漸衰,腠理空虛,加之風寒濕邪入侵,血脈凝滯不通,內外相搏,痹阻督脈,必致脊痛。因而該病治療宜以補腎強督、祛濕散寒、活血通絡為主[8-9]。

本研究觀察組治療后指地距、枕墻距較對照組小,且治療總有效率較對照組高,結果提示中藥聯合督灸內外合用治療腎虛督寒型強直性脊柱炎有助于改善患者癥狀,促進其恢復,提升治療效果。中藥方中的薏苡仁、獨活可利水滲濕、健脾除痹;狗脊、杜仲、牛膝可強腰膝、補肝腎;骨碎補可祛風止痛;續斷、土鱉蟲可續筋骨;補骨脂可補腎壯陽、腎虛腰痛;熟地黃、地黃可補血養血;赤芍可清熱涼血、散瘀;白芍可平肝止痛;桂枝可溫通經脈、助陽化氣;知母可清熱瀉火;防風可止痛止痙;羌活可祛風散寒、通利關節、止痛;制附子、鹿角霜可溫腎助陽;干姜可溫中散寒、回陽通脈;當歸可補血活血;蜜麻黃可利水消腫。諸藥合用,共奏補肝益腎、強筋健骨、逐瘀通經、祛風散寒之功。腰乃腎之府,腎主骨生髓;督脈起于胞中,貫穿整個脊柱,有聯系胸腹腔諸臟腑之用。督陽不振,溫煦無力,則臟腑失運化,水濕痰濁停聚,督脈氣衰,氣運無力,致血瘀氣滯,痹阻經絡,故痛。氣滯血瘀日久,則正氣漸衰,加之風寒濕邪入侵,血脈凝滯,內外作用,致痹阻督脈,脊痛發。此時在督脈施灸可有振奮陽氣、鼓動氣血運行、祛濕化痰、活血通絡之功,有助于恢復督脈功能,通暢經絡,恢復正氣,進而緩解癥狀。此外,督灸的綜合作用可抗御病邪,衡陰陽,協調諸經,內連臟腑,外絡肢節,溝通內外,運行氣血,平調虛實。

綜上所述,中藥聯合督灸內外合用治療腎虛督寒型強直性脊柱炎可促進患者癥狀改善,提升其關節功能,利于機體恢復。