碧陽二道畢節收費站立交改造方案設計

徐家慧,呂祖南

(廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060)

1 工程背景

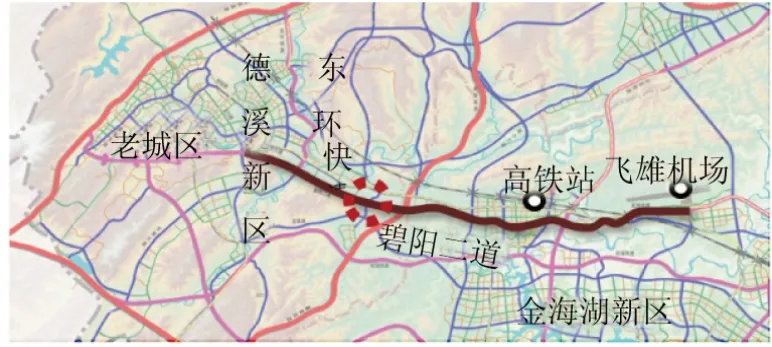

碧陽二道快速化改造工程位于畢節中心城區和金海湖新區之間,東至畢節飛雄機場,西連同心立交,是畢節市主要的門戶廊道,與廈蓉高速、畢節高鐵站、機場高速等串聯(見圖1、圖2),規劃設計為城市主干路。隨著畢節收費站連接線、物流園區規劃3號路的建設拉通,畢節城區外拓的交通主干路網將形成,該區域交通網的交通組織將直接影響整條碧陽二道快速路網的使用功能。因此,改善畢節收費站連接線、碧陽二道、規劃3號路區域范圍的交通組織已迫在眉睫。

圖1 碧陽二道地理位置圖一

圖2 碧陽二道地理位置圖二

2 工程建設條件

2.1 立交節點位置及用地條件

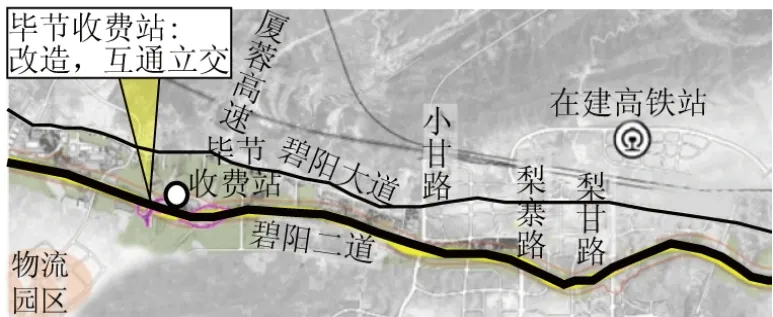

碧陽二道與現狀收費站出口線交叉,收費站出口與物流園區規劃3號路連接,規劃3號路尚未實施。收費站中心線與碧陽二道交叉中心距離為290 m,現狀設置一座2跨18 m的跨線橋實現分離式交叉,與東側現狀干堰塘隧道入口距離為530 m。

畢節收費站立交節點西北象限為一變電站,存在較多的高壓電塔,東北象限受控于機場用地,西南象限為40 m高的山坡,東南象限為一魚塘(見圖 3)。

圖3 現狀畢節收費站立交

2.2 立交節點交通現狀及規劃

畢節站地處中心城區新老組團快速交通走廊的咽喉地帶,是廈蓉高速公路進出畢節新老城區、畢節高鐵站、飛雄機場的最便捷出入口。現狀畢節站立交節點所有左轉或掉頭交通量均通過簡易輔道進行,交織段短,僅為40 m,交織點眾多且繁雜,在交通量小的時候沖突尚不明顯,但是交通量較大時,容易發生交通擁堵,存在較大交通安全隱患。前期經過多輪規劃方案論證,明確畢節收費站立交采用原地強改造模式,以改善該立交節點的交通組織。

碧陽二道快速化改造工程的主要功能是連接城市主干路、快速路及高速公路收費站出入口,帶動地方經濟。市區短途車流、公路中短途車流和上下高速公路的長途車流相互交織,相互交叉的道路車道數均不小于雙向4車道。根據《城市道路交叉口設計規程》(CJJ 152—2010)規定,畢節站交通節點宜適當選用互通立交型式[1]。

3 立交節點交通量預測

根據遠期(2030年)需求預測:該節點以碧陽二道的直行和碧陽二道進出畢節收費站的流量為主,其中,直行流量占節點全部流量的39%,進出畢節收費站的流量占節點全部流量的38%;進出南側物流園區的流量為輔,占節點全部流量的23%。圖4為畢節收費站節點遠期(2030年)流量預測圖。

圖4 畢節收費站節點遠期(2030年)流量預測圖(單位:pcu/h)

4 立交改造總體設計方案

4.1 立交型式選擇原則

立交型式選擇是立交設計中最關鍵的工作。立交型式選擇是否恰當,不僅直接關系到道路交叉本身的功能和經濟性,如通行能力、行車安全、行程時間、運營經濟,而且對地區的規劃、地方交通功能的發揮、區域經濟的發展及環境市容都會產生重大的影響。因此,立交選型一般有以下幾個原則:

(1)3個適應

立交型型式與立交等級、性質、任務和交通量相適應;與立交所處的地形、地物及環境相適應;與立交設計、施工的技術水平和技術條件相適應。

(2)3個結合

立交選型應做到選型與定位相結合;近期需求和遠期規劃相結合;立交主要道路與次要道路,主要交通流向與次要交通流向相結合。

(4)3個法則:500交叉沖突點法則;匝道流線平面交叉判別法則;交織運行法則。

(5)4個規則:車道數平衡規則;行車一致性規則;形式多樣統一規則;與環境協調的規則。

4.2 立交改造設計方案

根據上位規劃要求,立交改造方案設計必須保留利用現狀跨線橋。

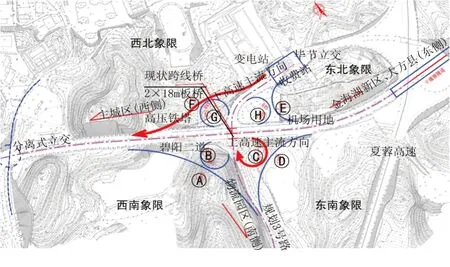

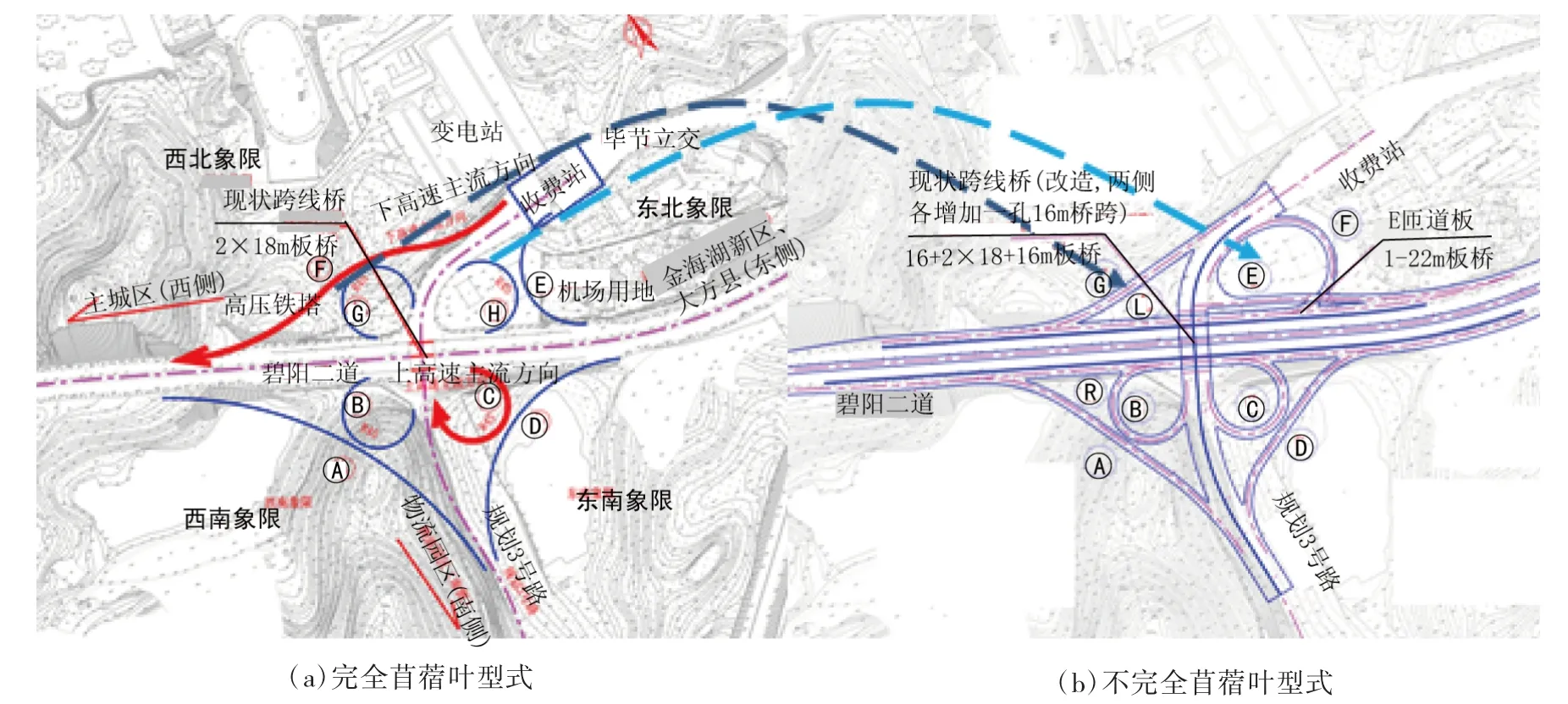

碧陽二道為城市快速路,物流園規劃3號路為市政主干路,該處立體交叉為“十字型”。參照《公路立體交叉設計細則》(JTG/T D21-2014)“6互通式立體交叉型式”,四岔交叉無收費站時,基本型式為直連式、渦輪形、苜蓿葉形等[2]。其中,直連式和渦輪形由于上跨橋梁較多,工程費用較大,故僅考慮完全苜蓿葉形互通立交作為初始立交型式(見圖 5)。

圖5 完全苜蓿葉形互通立交

完全苜蓿葉形互通立交分析:

(1)環形匝道由于用地的影響,均按最大超高4%的最小半徑45 m取值;

(2)C、F匝道為畢節市區進、出高速的主交通流;

(3)C匝道為主交通流方向,采用環形匝道,不利于主車流的交通疏導;

(4)E匝道由于機場用地和距離收費站過近,難以實施。

由此,在完全苜蓿葉形互通型式基礎上,根據交通需求、用地、實施難易程度等方面綜合考慮,擬定以下3個立交方案(見圖6)。

4.2.1 方案一:不完全苜蓿葉立交

方案一的基本思路是盡可能實現各交通流向的互通,根據地形、周邊控制條件(高速收費站、現狀跨線橋、變電站、高壓塔等)等綜合因素,調整西北、東北象限匝道平面布置。

(1)碧陽二道金海湖新區方向至規劃3號路的左轉車流,遠景2030年高峰小時交通量為384 pcu/h,交通量相對較小,可通過其他地方市政路網予以轉換(立交西側分離式立交),因此取消G匝道。

(2)完全苜蓿葉形里的E、H匝道,由于距離收費站過近且機場用地的限制難以實施,因此調整為不完全苜蓿葉形的E、F匝道,F匝道下穿E匝道后,接入碧陽二道集散道L。

(3)在現狀碧陽二道南、北兩側設置L、R集散車道供車輛快速進出主線道路,故需改造現狀跨線橋,在其橋臺兩側各增設一跨16 m的梁橋。

圖7為方案一不完全苜蓿葉立交圖。

圖6 由完全苜蓿葉型式至不完全苜蓿葉型式的調整

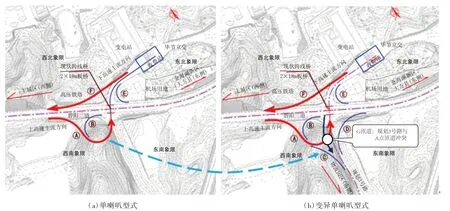

4.2.2 方案二:變異單喇叭立交

方案二基本思路是解決主交通量(收費站出入口與碧陽二道之間)的互通問題,在此基礎上接入物流園區規劃3號路,部分解決規劃3號路與收費站、碧陽二道的交通連接問題,故設置三岔交叉的單喇叭立交。

(1)物流園區規劃3號路北往南車流與A匝道主車流沖突,因受限于現狀跨線橋,在如此狹小的范圍之內,難以布設G匝道上跨A匝道(G匝道縱坡達9%不滿足規范要求);同時,因A與C分流點、規劃3號路與A匝道平交點、現狀跨線橋南側橋頭三者之間的距離為110 m,若采用平交方式,將嚴重影響主交通流A匝道的通行能力(A匝道縱坡將高達5%,平曲線半徑62.5 m,超高4%)。因此,本方案中平面交叉和立體交叉均難以解決該節點的交通沖突。故收費站至規劃3號路方向的交通流則要通過碧陽二道其他路段進行調頭,再右轉進入規劃3號路,也可通過其他路網實現交通轉換(見圖 8)。

(2)物流園區規劃3號路至主城區的左轉車流,遠景2030年高峰小時交通量為414 pcu/h,交通量相對較小,而方案一布設的環線右轉F匝道基本侵入收費站收斂段及機場用地,故本方案僅利用現有的輔道設置E匝道,在跨線橋附近右轉接入收費廣場(見圖9)。

(3)在碧陽二道南側設置集散車道,故需在現狀跨線橋南側增設一跨16 m梁橋。

4.2.3 方案三:不完全渦輪型立交

方案三基于方案二變異單喇叭基礎上,增加渦輪型定向匝道,以實現南側物流園區規劃3號路與北側收費站的交通流互通,但仍有兩個方向的交通流(規劃3號路左轉至西側主城區、東側大方縣左轉至規劃3號路)需通過碧陽二道其他路段進行掉頭處理,或通過其他路網繞行。本互通立交與西側的分離式立交中心距離僅為695 m,因此兩立交間加減速車道直接拉通(見圖10)。

4.2.4 方案比選

立交方案設計尤其是立交改造方案設計需要綜合考慮各方面因素和制約條件。各立交方案比較見表1。

通過比較三個方案的功能性、經濟性、可行性等方面,方案三為畢節站立交改造方案設計的推薦方案。

圖8 由單喇叭型式至變異單喇叭型式的調整

圖9 方案二變異單喇叭立交

圖10 方案三不完全渦輪型立交

表1 立交方案比較表

5 結語

互通立交往往承擔高速公路、城市快速路之間的交通轉換功能,立交方案設計的合理性直接決定互通立交快速轉換功能的實現效果及快速路網的服務水平。該工程限制條件眾多,西北象限為一變電站,存在較多的高壓電塔,東北象限為機場用地,西南象限為40 m高的山坡,東南象限為一魚塘,同時保留現狀跨線橋,都對立交的占地、選型、交通功能、景觀效果產生較大的影響。設計時通過對交通流向主次關系進行取舍,簡化立交型式,化繁為簡,有效地利用地塊的空間布局[3],最終獲得了一個經濟、安全、合理的方案,較好地發揮了互通立交的社會效益。