軟土地基堤防失穩邊坡加固方案分析研究

姜曉均,王 軍 ,閆訓海

(上海市水利工程設計研究院有限公司,上海市 200061)

0 引言

隨著城市水利工程的不斷發展,特別是近年來河長制的提出,城市河道堤防已成為集防洪、生態、景觀、休閑多功能為一體的綜合體,堤防的邊坡穩定是保障河道治理效果的最基本因素[1]。軟土地基堤防岸坡滑塌事故時有發生,若處置不當則可能造成較大的生命和財產損失。因此,軟土地基堤防失穩后的邊坡加固方案值得工程界深入探討。

本文以黃浦江某段失穩江堤為例,探討軟土地基堤防邊坡失穩后的加固方案設計。黃浦江為上海市骨干河道,堤防邊坡高度一般在15 m左右,屬于典型軟土堤防。

1 滑坡過程及原因分析

該堤防原為毛石混凝土擋墻結構,現狀防汛墻上部被船只碰撞破損明顯,岸坡尚穩定,故采取貼壁加固方案。在縱向圍堰鋼管樁沉樁過程中,墻體首次出現前傾,墻后地面出現細小裂縫。參建各方查看現場后,討論決定變更原設計方案,改為拆建防汛墻,采用前板后方雙排樁基結構。此后,岸坡施工期間又經歷兩次明顯的變形。第一次變形是在防汛墻前排板樁沉樁過程中,由于連日陰雨,堤頂道路產生裂縫,板樁結構樁頂部位向江中傾斜2~45 cm不等。參建各方踏勘現場后,一方面要求施工單位對道路裂縫進行處理,避免雨水滲入路基引起滑坡;另一方面減輕堆載并盡快沉入最后幾根板樁,避免基坑暴露時間過長。第二次變形出現在板樁沉樁完成后的第二天凌晨,堤頂道路突然快速下沉,隨后整個岸坡連同樁基、圍堰等紛紛滑入江中。

事后根據斷面測量比對,滑坡體厚度在10 m以內,為淺層滑坡。結合計算分析認為形成滑坡的原因主要有以下幾點。

1.1 對土體觸變性認識不足

據第二次滑坡后的勘探資料顯示,該岸段為軟弱場地土,淺層有約10 m厚的淤泥質粉質粘土及淤泥質粘土,這兩層土具有高靈敏度,St在4左右。由于工程界對土體觸變性的認識還不夠,以現有的水平和能力較難把控高靈敏度土體的強度變化過程。

1.2 打樁振動對原狀土的擾動

墻前密排樁基施工,再加上打樁機作業時岸上配合的挖掘機同時施工作業,兩者引起的動荷載互相疊加,擾動了軟土層,極大地降低了土體強度指標。

1.3 岸線調整

該段堤防岸線因歷史原因造成退后,該改造工程按照拉直岸線處理,局部凹浜回填土方。由于施工進度緊張,土體未完全固結,影響土體強度的發揮。

1.4 墻前泥面變化

根據滑坡段附近(未滑處)最新的測量數據推測滑坡發生前滑坡段岸坡水下泥面已較設計時至少刷深了3~5 m。按刷深后的泥面計算得出的邊坡整體穩定系數比原設計降低約30%,不滿足設計規范要求,處于不安全狀態。該段岸線較為平順,河勢比較穩定,但岸段前沿水域為大小船舶轉駁段,船舶頻繁違規在墻前靠泊作業,造成水流淘刷墻前河床,同時也不能排除人為疏浚的可能。

1.5 水位驟降疊加降雨

滑坡發生時正值黃浦江落潮時分。連日降雨,使得表面降水滲入坡體,增加了坡體的下滑力,雨水沿土體孔隙下滲補給地下水,疊加墻前水位驟降,導致地下水活動加劇,造成土體抗剪強度降低。

多種因素疊加最終造成了滑坡的發生。

2 加固方案比選

邊坡失穩后搶險的原則是盡快建立受力平衡體系。常見的搶險方案包括堤防退建、坡頂減重、坡腳反壓、增設阻滑樁、地表及地下適當降排水等。

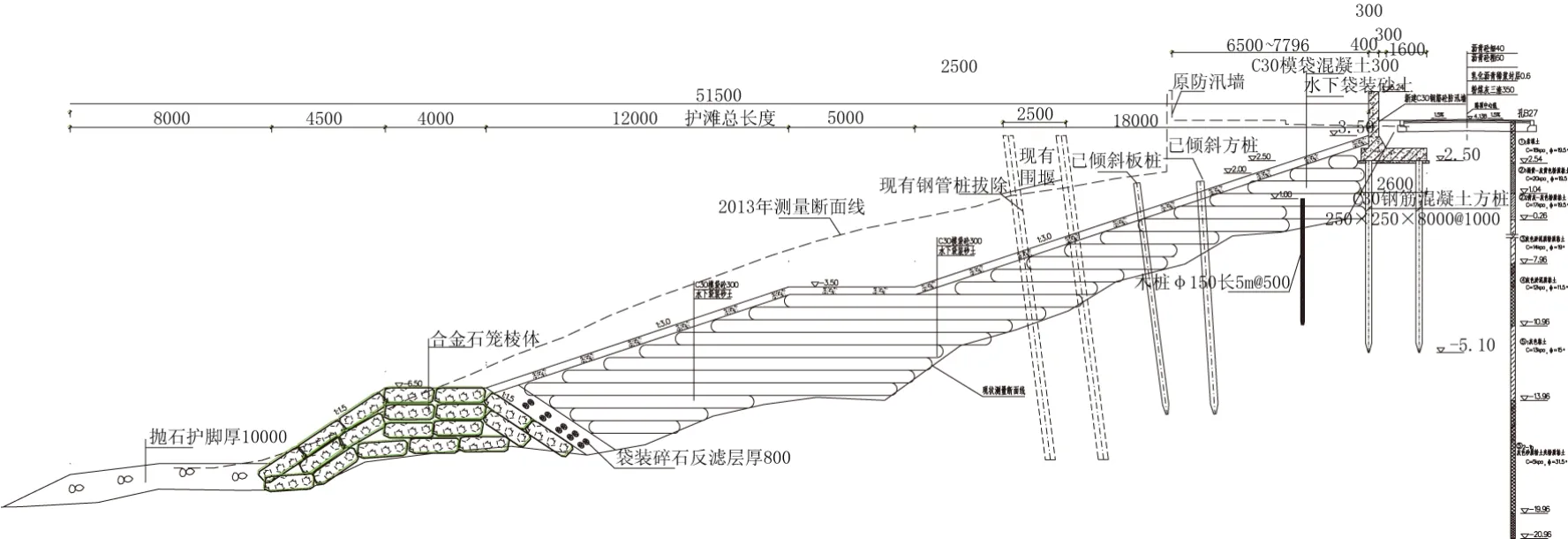

該項搶險加固工程結合以上常用方法擬定了4種比選方案(見圖1~圖4)。

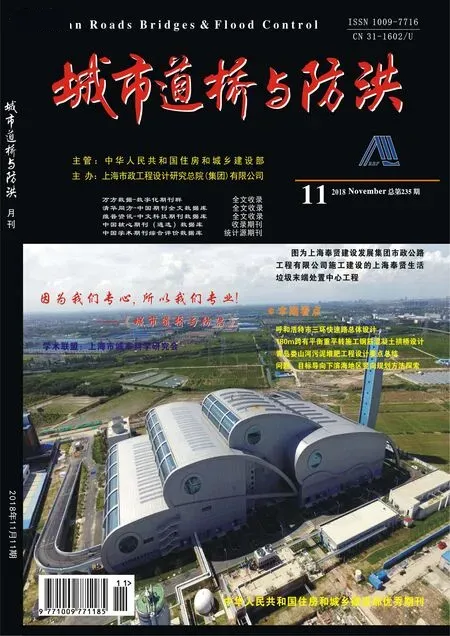

圖1 方案一(退建高樁承臺大防汛墻+模袋混凝土護面)設計圖

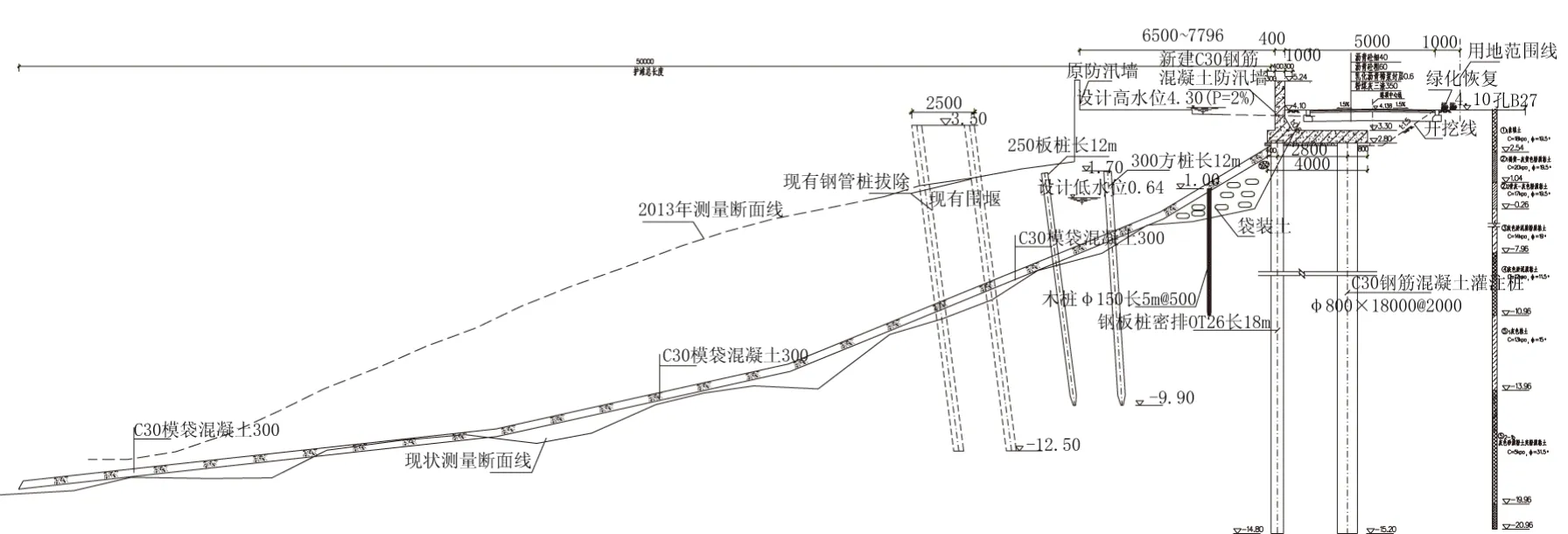

圖2 方案二(原位高樁承臺大防汛墻+模袋混凝土護面)設計圖

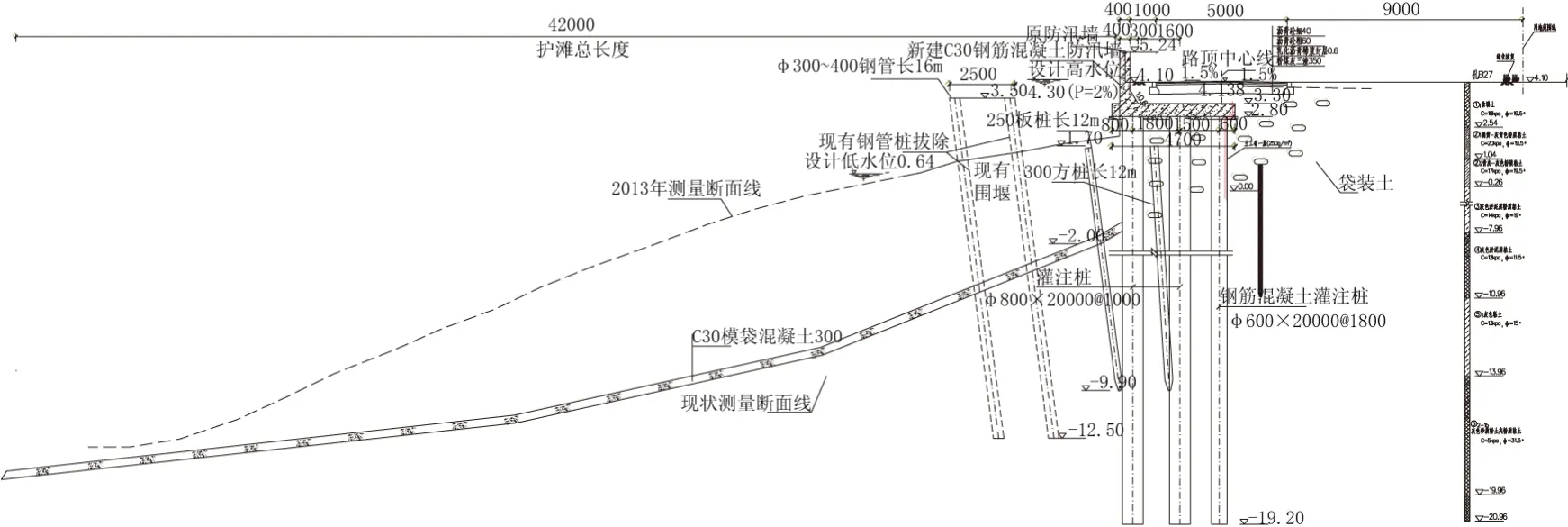

圖3 方案三(原位高樁承臺大防汛墻+大拋填護坡)設計圖

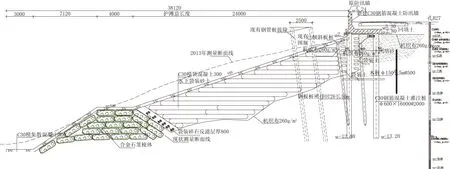

圖4 方案四(退建小防汛墻+部分拋填護坡)設計圖

2.1 方案一(退建大擋墻+模袋混凝土護面)

此方案為高樁承臺前排鋼板樁后排灌注樁+墻前簡單防沖護面,墻身采用 L型鋼筋混凝土防汛墻。考慮到現有滑坡土體已經過擾動,新建防汛墻樁基礎也不宜采用擾動影響大的預制混凝土板樁;前排樁優先考慮時效性和耐久性較強的鋼板樁,后排樁基礎采用常用的擾動影響小的鉆孔灌注樁。新建防汛墻墻身厚400 mm,墻頂高程5.24 m。底板底高程為2.8 m(便于趕潮施工),底板厚500 mm,寬4.0 m。前排樁基礎采用密排冷彎鋼板樁,樁長根據邊坡穩定計算和樁頂位移計算,確定為18 m,后排樁基礎采用φ800 mm的灌注樁,樁間距2.0 m,兩排樁排距3.0 m。墻前按照現狀坡面,采用水下模袋混凝土護坡,厚0.3 m,護灘總長度50 m。

2.2 方案二(原位大擋墻+模袋混凝土護面)

針對管理單位和部分專家提出少占用堤防用地的要求,在老墻原位置新建防汛墻,堤線保持不變。

該方案為高樁承臺+墻前簡單防沖護坡,墻身采用L型鋼筋混凝土擋墻。新建防汛墻墻身厚400 mm,墻頂高程5.24 m。底板底高程為2.8 m,底板厚500 mm,寬4.0 m。該高樁承臺臨空面高度較大,經計算需設3排鉆孔灌注樁,樁長20 m。前兩排均采用φ800 mm密排灌注樁,第3排φ800 mm樁間距1.8 m。墻前按照現狀坡面,采用水下模袋混凝土護面,護灘總長度42 m。

2.3 方案三(原位大擋墻+大拋填護坡)

采用水下拋填保灘方案,恢復泥面后,在原位新建防汛墻,堤線不后退。

此方案拋填方量較大且袋裝土和塊石造價較高,經費用比較,采用造價較低的水下充填袋裝砂作為主拋填料。該方案砂源采用外購,施工船舶進入較方便,具備相應施工條件。

根據《堤防工程設計規范》(GB 50286-2013)第7.5.1條,臨水側堤坡坡度可按級別、護坡形式等計算來確定,結合工程實踐經驗,經穩定計算,考慮以后便于根據新的設計標準加高加固,最終推薦坡比均為1∶3。采用設置一級平臺的復式斜坡結構,平臺高程-2.0 m,寬5 m,第一級坡面高程3.5 m~-2.0 m,第二級坡面高程-2.0 m~-6.50 m,采用水下模袋混凝土護面,厚度0.3 m。

大堤堤腳及護腳結構是確保堤身安全的重要組成部分。為保證護坡的整體穩定,需在堤腳設鎮腳和護腳結構。堤腳采用合金石籠棱體,棱體頂高程-6.50 m,頂部寬度4 m,坡比1∶1.5。堤腳外設8.0 m寬拋石護腳厚2.0~1.0 m,塊石單重需大于80 kg。

堤頂設高樁承臺L型鋼筋混凝土防汛墻,墻身厚0.4 m,墻頂高程5.24 m,底板底高程為2.8 m,底板厚0.5 m,寬4.0 m。防汛墻底板坐落在回填土上,回填土深度約4 m,考慮穩定、不均勻沉降等可能的不利影響,底板采用兩排樁基礎。前排樁采用密排冷彎鋼板樁(OT26),樁長為12 m,后排樁采用φ600 mm的鉆孔灌注樁,樁長12 m,樁間距2.0 m,兩排樁排距3.0 m。鋼板樁后回填袋裝土,填土表面鋪設一層機織布,再回填砂,擋墻底板以上采用回填土分層碾壓夯實。墻后恢復重建5 m寬防汛通道。

2.4 方案四(退建小擋墻+部分拋填護坡)

方案一、三涉及兩個不同的修復理念,差異較大,均存在各自較明顯的優缺點,現綜合兩者的優點,形成方案四,即水下部分拋填+退建小擋墻。

該方案堤線后退,拋填方量仍較大但比方案三小,仍考慮采用水下充填袋裝砂作為主拋填料。結合工程實踐經驗,經穩定計算,考慮以后便于根據新的設計標準加高加固,最終推薦坡比均為1∶3。采用設置一級平臺的復式斜坡結構,平臺高程-3.5 m,寬5 m,第一級坡面高程3.5 m~-3.5 m,第二級坡面高程-3.5 m~-6.50 m,采用水下模袋混凝土護面,厚度0.3 m。

堤腳采用合金石籠棱體,棱體頂高程-6.50 m,頂部寬度4 m,坡比1∶1.5。堤腳外設8.0 m寬拋石護腳厚2.0~1.0m,塊石單重需大于80 kg。

堤頂設L型鋼筋混凝土小擋墻,墻身厚0.4 m,墻頂高程5.24 m,底板底高程為2.5 m,底板厚0.5 m,寬2.6 m。防汛墻底板局部坐落在回填土上,考慮穩定、不均勻沉降等可能的不利影響,設兩排鋼筋混凝土方樁,方樁尺寸250 mm×250 mm,樁間距1 m,牌局2.0 m,樁長8 m。墻后恢復重建5 m寬防汛通道。

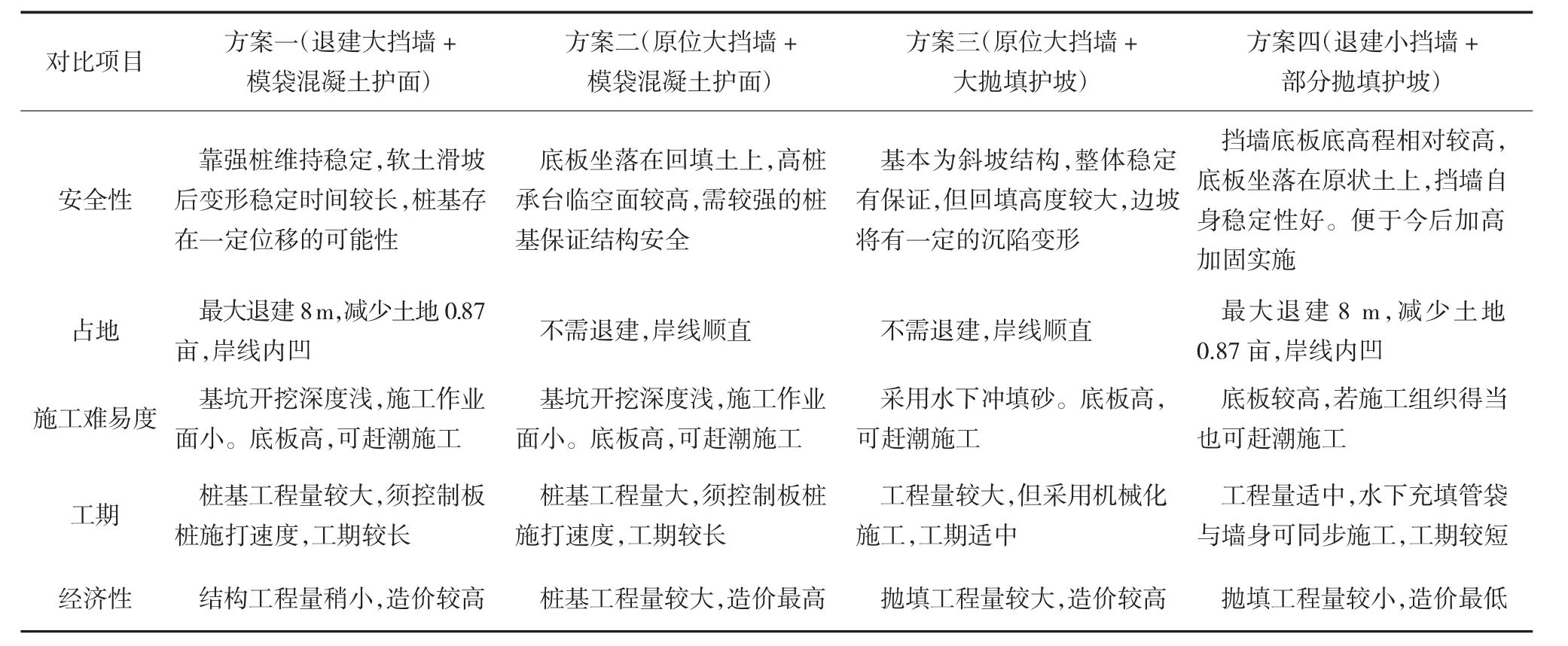

2.5 方案比選

具體方案比選見表1所列。

根據綜合比較分析,為便于與兩側未滑坡段岸線的平順銜接,考慮盡量不新占地也不損失地,方案三在安全性上稍好。推薦方案三:原位大擋墻+大拋填護坡。為便于方案實施,考慮實際施工需求,對于滑坡段前沿遺留的部分鋼管樁予以拔除,部分已打入的方樁和板樁則予以保留。由于滑坡發生時即將進入汛期,鑒于汛前難以完成永久性防汛墻工程,現場缺口采用臨防措施。為確保滑坡段搶險施工的安全,要求施工單位需待滑坡發生至少6個月后方可進行搶險施工。一般認為此時滑坡段已基本穩定,土體強度已逐漸恢復。

表1 方案比選表

3 結論與建議

滑坡加固方案應根據滑坡類型、規模、穩定性,結合滑坡區工程地質條件、施工設備和施工季節等條件,選用多種形式進行綜合治理[2]。該工程選用了抗滑樁與墻前鎮腳組合的措施,待滑坡段基本穩定、土體強度逐漸恢復后進行了加固處理。該段堤防已建成并經歷了兩個汛期的考驗,綜合來看,此次加固方案是安全可靠、經濟合理的。

通過此次滑坡加固方案的分析研究,可得出以下結論:

(1)勘察方面:粘土的觸變性是指粘土的結構受到擾動后,強度降低,但隨著靜置時間增加,土粒、離子、水分子之間又組成新的平衡體系,土的強度逐漸恢復的這種性質。在勘察到高靈敏度軟土時,勘察單位應提醒設計單位及施工單位重視土體觸變性的影響。

(2)設計方面:打樁是軟土地基常用的地基處理措施,在樁基比選時應盡量選用振動較小的樁型,如鋼樁、鉆孔灌注樁等,有條件時優先選用高樁承臺結構型式。

(3)施工方面:在河道堤防工程施工前,應復測墻前泥面線,若與設計出入較大,需及時通知設計單位。在軟土地基上打樁時,應隔樁跳打,同時選用振動較小的設備,盡量減小加載量,做到慢速加載、延遲加載。