腹腔鏡手術治療急性結石性膽囊炎的療效及安全性分析

河南省項城市第一人民醫院(466200)田海誠 邢輝

目前,急性結石性膽囊炎的常規治療措施為手術治療,有開腹手術和新型的腹腔鏡手術。本研究以急性結石性膽囊炎患者為研究對象,探討腹腔鏡手術治療急性結石性膽囊炎對患者療效及安全性的影響。具體報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 研究選取2015年3月~2017年6月接收的84例急性結石性膽囊炎患者為對象,隨機將其分為甲、乙組,每組42例。甲組:27例男性,15例女性;年齡32~63歲,平均(37.4±5.2)歲;病程1~6天,平均(3.7±1.5)天;乙組:26例男性,16例女性;年齡33~65歲,平均(37.8±5.3)歲;病程1~7天,平均(4.1±1.4)天。研究入選對象經臨床檢查,確診為急性結石性膽囊炎。

1.2 方法 甲組采用傳統的開腹手術治療,給予患者氣管插管全麻處理,在患者右側肋骨下方10cm左右處行手術切口,逐層切開患者皮膚及皮下組織,進入腹腔探查被結石堵塞的膽囊管,依次離斷膽囊管和膽囊動脈,并進行結扎,剝離膽囊后再切除膽囊,根據患者的病情,確定是否需要縫合膽囊床和引流置管。乙組采用腹腔鏡手術治療,患者在全麻后,在其臍部下方1cm處行小切口,建立CO2人工氣腹,氣腹壓力為10~12mmHg,分別于患者臍下緣及劍突右下方置入10cmTrocar,在患者右側肋緣下鎖骨中線和腋前線分別置入5cmTrocar,使患者處于腳低頭高的斜臥位,對患者病灶處及其周圍組織進行觀察,用電凝固燒灼其膽囊底部2cm左右的小口,抽凈膽汁,切開膽囊前后壁漿膜,對膽囊三角區、膽囊動脈及膽囊管進行鈍性分離,切除并取出膽囊。術后進行電凝止血或海綿填塞壓迫型止血,并引流置管。

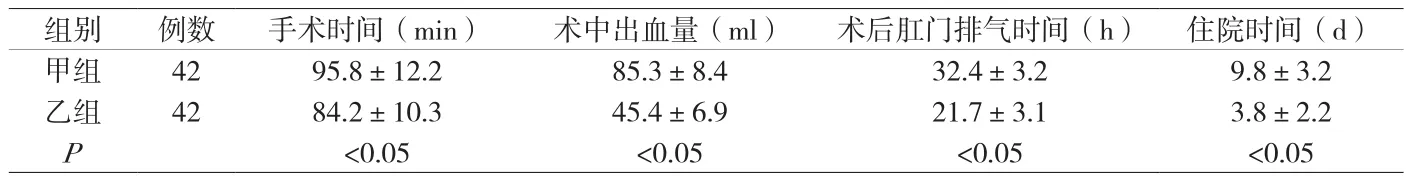

附表 兩組患者手術期間的觀察指標比較(n,±s)

附表 兩組患者手術期間的觀察指標比較(n,±s)

組別 例數 手術時間(min) 術中出血量(ml) 術后肛門排氣時間(h) 住院時間(d)甲組 42 95.8±12.2 85.3±8.4 32.4±3.2 9.8±3.2乙組 42 84.2±10.3 45.4±6.9 21.7±3.1 3.8±2.2 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1.3 觀察指標 觀察、記錄兩組患者的手術時間、出血量、術后肛門排氣時間、住院時間及其并發癥發生狀況。

1.4 統計學分析 采用SPSS22.0分析數據,計數及計量數據用例數(%)和(±s)表示,組間比較差異用x2和t檢驗,P<0.05為對比差異顯著,有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術期間的觀察指標對比 乙組的手術時間、術后肛門排氣時間及住院時間都明顯短于甲組,且其術中出血量明顯少于甲組,組間比較差異明顯,具有統計學意義(P<0.05),如附表。

2.2 兩組的并發癥發生率比較 甲組發生出血、腸粘連和膽總管損傷各1例,術后感染3例,發生率為14.3%,而乙組僅發生術后感染1例,發生率為2.4%。乙組術后并發癥發生率明顯低于A組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

針對急性結石性膽囊炎臨床常用外科手術治療,傳統的開腹手術治療,手術創傷大,不利于患者術后的恢復,且易造成患者術后感染,引發諸多并發癥。因此,選擇全新、有效、安全性較高的手術方式,對改善患者的手術治療效果和預后有重要意義[1]。本次研究通過給予患者不同的手術治療措施,結果顯示采用腹腔鏡手術治療的急性結石性膽囊炎患者手術時間、術中出血量、術后肛門排氣時間及住院時間都明顯少于采用傳統開腹手術治療的患者,且乙組患者術后發生并發癥的幾率也明顯低于甲組,表明采用腹腔鏡手術治療能提高手術效率,節省手術時間,減少術中出血量,縮短患者術后肛門排氣時間和住院時間,并在一定程度上預防患者術后發生各種并發癥。主要原因在于腹腔鏡手術對機體組織創傷小,緩解患者的臨床癥狀和術后疼痛感,利于患者術后的腸胃功能恢復,能減少患者術后發生感染和其他并發癥,有助于患者的康復[2]。

綜上所述,急性結石性膽囊炎患者采用腹腔鏡手術治療,能減少手術操作時間和出血量,加快患者術后肛門排氣速度,縮短其住院時間,降低術后并發癥發生率,對患者術后的身體康復有益,更適合于臨床推廣。