N+注入誘變選育纖維素酶高產菌株及發酵產酶營養因子優化研究

張寧,蔣劍春,楊靜,衛民,趙劍,童婭娟

(中國林業科學研究院林產化學工業研究所;生物質化學利用國家工程實驗室;國家林業局林產化學工程重點開放性實驗室;江蘇省生物質能源與材料重點實驗室,江蘇南京 210042)

N+注入誘變選育纖維素酶高產菌株及發酵產酶營養因子優化研究

張寧,蔣劍春*,楊靜,衛民,趙劍,童婭娟

(中國林業科學研究院林產化學工業研究所;生物質化學利用國家工程實驗室;國家林業局林產化學工程重點開放性實驗室;江蘇省生物質能源與材料重點實驗室,江蘇南京 210042)

應用低能氮離子(N+)注入技術對纖維素酶產生菌里氏木霉(Trichoderma reesei)進行誘變選育,在能量為10 keV,注量為150×1014和200×1014N+/cm2的條件下分別篩選得到3株纖維素酶高產菌株,連續5代遺傳穩定性實驗結果表明,所得到的高產菌株遺傳穩定性較好,羧甲基纖維素酶活力均提高到3.300 IU/mL以上,較出發菌株(2.698 IU/mL)提高了20.0%以上。采用Plackett-Burman實驗設計法和旋轉中心組合設計法系統地研究高產菌株150-1-1發酵營養因子組成,得到了纖維素酶產量隨葡萄糖、麩皮和微晶纖維素等營養因子的變化規律及相應的響應面分析圖。實驗結果表明,葡萄糖、麩皮和微晶纖維素濃度與纖維素酶活存在顯著的相關性,當葡萄糖濃度為4.9 g/L,麩皮濃度為23.0 g/L,微晶纖維素濃度為7.7 g/L時,150-1-1纖維素酶濾紙酶活力達到2.439 IU/mL,較優化前(2.000 IU/mL)提高了22.0%。

N+離子注入;里氏木霉;纖維素酶

纖維素酶在食品、釀造、紡織、飼料、造紙、石油開采和資源再生等方面具有廣泛應用和發展前景。近年來,隨著能源和環境問題日益嚴峻,利用纖維素酶降解纖維素原料生產燃料乙醇新型能源[1]、利用纖維素酶輔助秸稈還田[2]等命題也日益受到關注。然而,目前纖維素酶產酶菌株的活力還較低,導致纖維素酶生產成本過高,限制了其廣泛而有效的應用。因此,選育高產、酶性質優良的纖維素酶產酶菌株始終是人們關注的熱點。里氏木霉(Trichoderma reesei)是一種高產纖維素酶的絲狀真菌,它對人無毒性,在產酶條件下也不產生真菌毒素和抗生素,因其纖維素酶產量高,易于培養和控制,產纖維素酶穩定性好,產生的胞外纖維素酶易于分離純化,培養及代謝產物安全無毒等特點,常作為生產纖維素酶的菌種。本研究利用低能N+注入誘變技術[3-5]篩選得到3株纖維素酶高產突變株,其產酶能力得到顯著提高,并對其發酵產酶營養因子進行優化研究。

1 實驗

1.1 菌種

里氏木霉T.reesei CICC 40358購買于中國工業微生物菌種保藏中心。CK-1、CK-2、CK-3和CK-4為T.reesei CICC 40358復壯分離得到的菌株。

1.2 培養基

1.2.1 固體培養基 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)培養基[6]:馬鈴薯200 g/L,葡萄糖20 g/L,瓊脂20 g/L,pH值自然。

1.2.2 種子培養基 馬鈴薯200 g/L,葡萄糖20 g/L,pH值自然,于121℃滅菌30 min,冷卻備用。

1.2.3 選擇出發菌株發酵培養基 葡萄糖10.0 g/L,磷酸二氫鉀8.0 g/L,磷酸氫二鉀3.0 g/L,蛋白胨2.0 g/L,硫酸胺1.5 g/L,酵母膏0.5 g/L,氯化鈣0.3 g/L,硫酸鎂0.3 g/L,土溫-80 0.2 g/L,于121℃滅菌30 min,冷卻備用。

1.2.3 篩選高產菌株發酵培養基 麩皮40.0 g/L,微晶纖維素10.0 g/L,葡萄糖10.0 g/L,磷酸二氫鉀8.0 g/L,磷酸氫二鉀3.0 g/L,蛋白胨2.0 g/L,硫酸胺1.5 g/L,酵母膏0.5 g/L,氯化鈣0.3 g/L,硫酸鎂0.3 g/L,土溫-80 0.2 g/L,于121℃滅菌30 min,冷卻備用。

1.3 培養方法

1.3.1 種子培養方法 在250 mL搖瓶中裝入50 mL種子培養基,并將培養好的固體培養基上的孢子制備成孢子懸液,接種3 mL(約2.0×108個孢子)到種子培養基中,于28℃,150 r/min震蕩培養24 h,制成種子培養液。

1.3.2 發酵方法 在250 mL搖瓶中裝入50 mL發酵培養基,將培養好的種子培養液以10%(體積分數)的接種量接種到發酵培養基中,于28℃,150 r/min震蕩培養96 h,得到纖維素酶發酵液。

1.4 高產菌株的篩選方法

1.4.1 篩選高產菌株 以N+作為注入離子,以10 keV為注入能量(低能離子束能量范圍為10~100 keV),150×1014N+/cm2為注量,對出發菌株進行注入處理。處理后的孢子用無菌生理鹽水洗脫,涂布到固體培養基上,在28℃下培養1~2 d,挑選單菌落分別轉接到固體培養基上繼續培養5~7 d,用于種子培養及纖維素酶發酵實驗。發酵結束后測定羧甲基纖維素酶活力,篩選單位體積發酵液中羧甲基纖維素酶活力高的菌株。

1.4.2 遺傳穩定性考察 為了確保篩選到的高產菌的遺傳穩定性,對其遺傳穩定性進行考察。每代實驗過程為:高產菌株自然分離→選單菌落→斜面培養→種子培養→發酵,測定纖維素酶的活力。共傳5代,每代均做3個平行樣。

1.5 羧甲基纖維素酶活力的測定及濾紙纖維素酶活力測定

將發酵液在4 000 r/min條件下離心10 min,分別取上清液1 mL,參考文獻[7]方法測定羧甲基纖維素酶活力(CMCase)及濾紙纖維素酶活力(FPase)。其中CMCase反映纖維素酶內切酶活力,測定所需時間較短,所以在菌種誘變篩選過程中以此為測定指標,篩選CMCase高的菌株,提高篩選效率;FPase反映纖維素酶的總酶活,測定所需時間較長,將此作為營養因子優化的衡量指標,以提高纖維素酶的總活力。

2 結果與分析

2.1 出發菌株的選擇

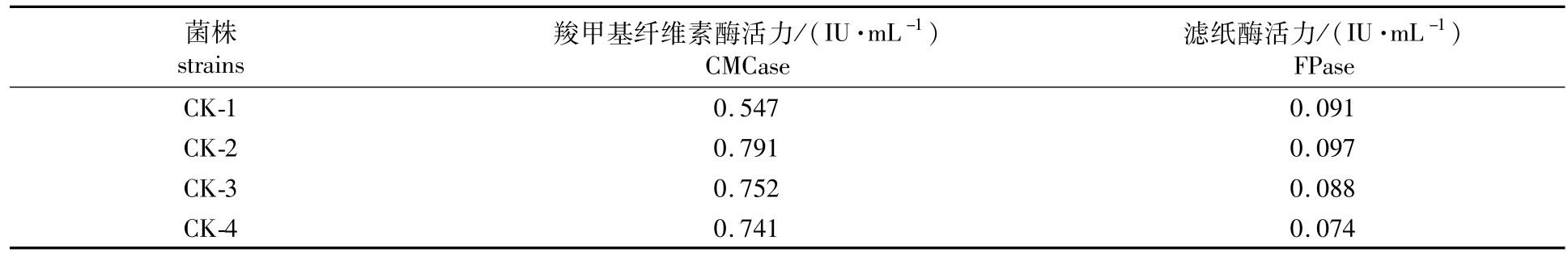

纖維素酶是誘導酶,必須在誘導劑的作用下才能大量表達,而葡萄糖作為非誘導劑,在培養基中可以促進菌體生長,但過量存在則會抑制纖維素酶的表達[8]。本研究在選擇出發菌株時培養基中不加入誘導劑,以考察菌株在沒有誘導的情況下自身產酶的能力,選擇自身產酶能力高的作為出發菌株。從結果可以看出,原始出發菌株里氏木霉T.reesei CICC 40358經復壯后分離得到的菌株CK-1、CK-2、CK-3和CK-4的CMCase基本保持在0.50~0.80 IU/mL之間,FPase基本保持在0.07~0.10 IU/mL之間,見表1。實驗選取酶活力最高的CK-2作為誘變選育的出發菌株。

表1 出發菌株產酶活力比較Table 1 Comparison of cellulase activity produced by different original strains

2.2 高產菌株的篩選

2.2.1 篩選譜系 以CK-2作為誘變選育的出發菌株,在培養基中加入麩皮和微晶纖維素,誘導纖維素酶的表達。從實驗結果可以看出,加入誘導劑后纖維素酶的活力顯著提高。整個誘變過程的誘變篩選圖譜見圖1。圖譜中菌種編號的首組數字表示N+注量,第2組數字表示誘變次數,接著是菌株的編號。如250-2-6表示在注量為250×1014N+/cm2條件下,在第2輪誘變中挑出的第6株高產突變株。經過3次反復注入誘變,獲得3株高產突變菌株150-1-1,150-2-2和250-2-6(見粗箭頭)。將菌株的羧甲基纖維素酶活力從2.698 IU/mL提高到3.300 IU/mL以上(見表2)。其中150-2-2是突變菌株150-1-1又經過N+注入得到的高產菌株,說明N+注入不僅可以作為誘變技術誘變篩選高產菌株,還可以作為篩選手段維持菌株的遺傳穩定性。

圖1 纖維素酶高產突變株誘變篩選圖譜Fig.1 The mutational spectrum of high-yielding cellulase producing strains

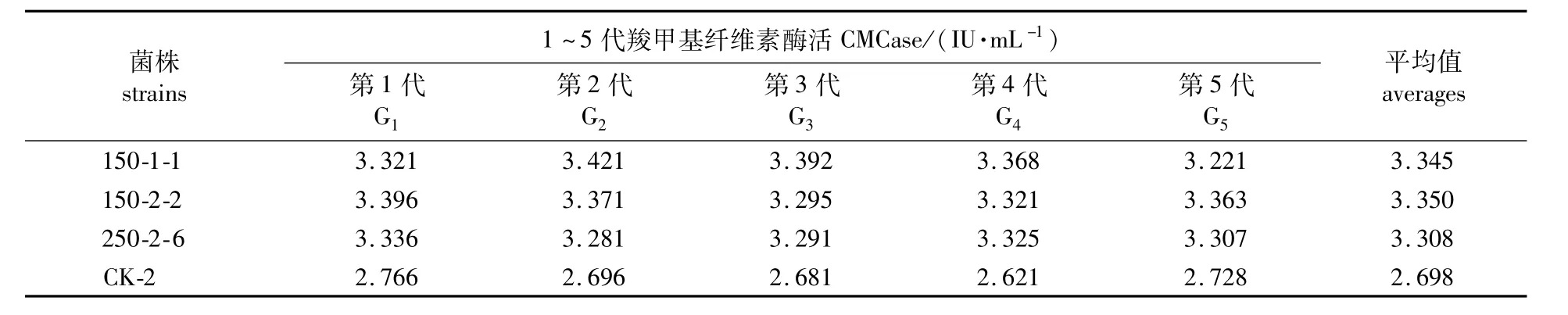

2.2.2 高產菌株的遺傳穩定性 在工業生產中所用的菌株,必須具備穩定的遺傳特性。對誘變選育得到3株高產突變株進行連續5代遺傳穩定性實驗,結果見表2。結果表明,3株菌均很好的保持了穩定高產的能力,羧甲基纖維素酶活力維持在3.300 IU/mL以上,較出發菌株CK-2增加了20%以上。

表2 高產突變菌株遺傳穩定性結果Table 2 Stability of cellulase production(IU·mL-1)in screened mutants during five generations

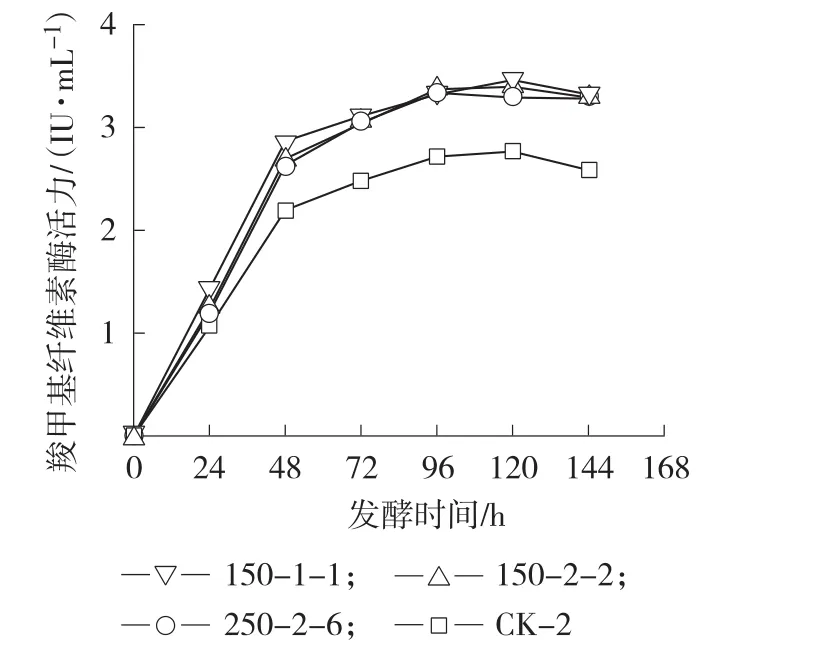

2.2.3 高產菌株的發酵特性 高產突變菌株與出發菌株的發酵曲線見圖2。發酵前期(0~24 h)原始出發菌株與突變菌株的發酵水平相當,突變菌株產酶能力略高于出發菌株;但發酵中后期高產突變菌株產酶能力表現突出,明顯高于原始出發菌株,在96~120 h達到發酵終點,羧甲基纖維素酶活力維持在3.300 IU/mL以上。

2.3 發酵產酶營養因子優化

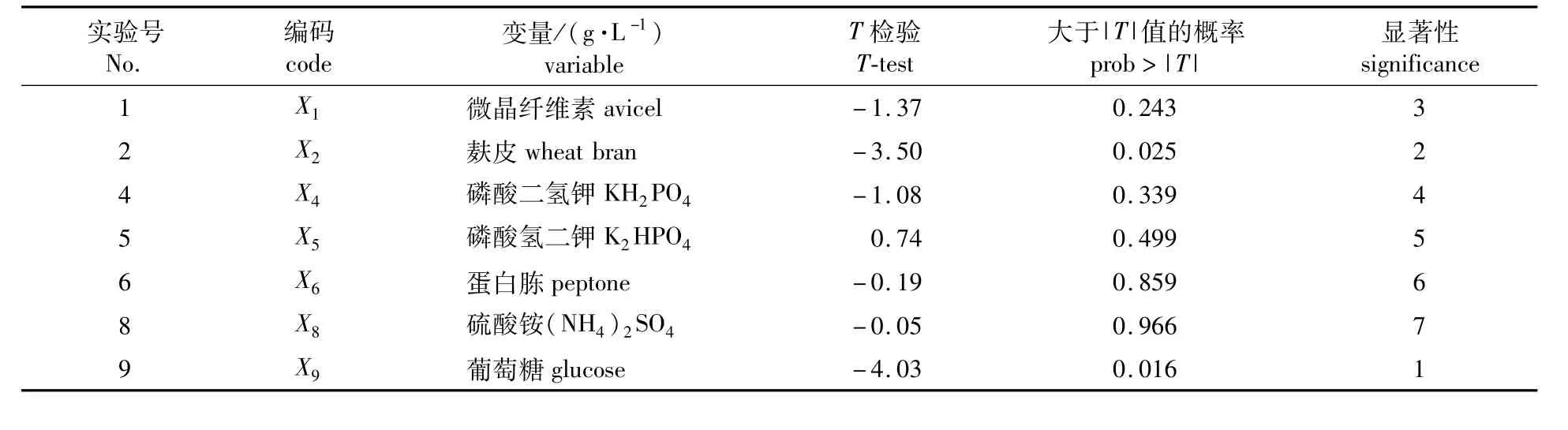

2.3.1 Plackett-Burman實驗設計 以篩選得到的高產菌株里氏木霉T.reesei 150-1-1為實驗菌株,采用未經優化的培養基(1.2.3節)發酵此菌株,所得到的濾紙酶活力維持在2.000 IU/mL。根據經驗數據[9]選擇發酵培養基中微晶纖維素(X1)、麩皮(X2)、磷酸二氫鉀(X4)、磷酸氫二鉀(X5)、蛋白胨(X6)、硫酸銨(X8)和葡萄糖(X9)7個因素進行考察,而其他成分由于用量較少不在本研究中進行優化。每個因素取-1和1兩個水平,高水平取低水平的2倍,進行實驗次數N=12的實驗,響應值為濾紙酶活力。另設2個虛擬列X3和X7,對應表3中的第3列和第7列,以考察實驗誤差。

圖2 高產突變菌株與出發菌株的發酵曲線Fig.2 Fermentation curves of mutant stains and original strain

表3 N=12的Plackett-Burman實驗設計與結果1)Table 3 Plackett-Burman design and its results

2.3.2 Plackett-Burrman實驗篩選影響產酶主要營養因子 根據里氏木霉生長所需營養要素的基本原則和發酵影響因素的一般規律,結合相關的文獻報道[10]和作者的前期實驗結果選取微晶纖維素、麩皮等7個因素進行Plackett-Burman實驗,并對實驗結果進行分析,得出各因素的T值和可信度水平[11]。實驗設計及實驗結果見表3,各因素主效應分析結果見表4。由表4的顯著性分析結果可知,在T.reesei產纖維素酶過程中,葡萄糖、麩皮和微晶纖維素對產酶影響顯著,可考慮作為主要因素進行下一步實驗;此外在上述7個影響產酶的相關因素中,只有磷酸氫二鉀呈正效應,在下一步實驗中,將其取值固定在高水平,其他因素取值則固定在低水平。

表4 Plackett-Burman實驗設計的因素水平及效應分析Table 4 Level,code of variable and results of Plackett-Burman design

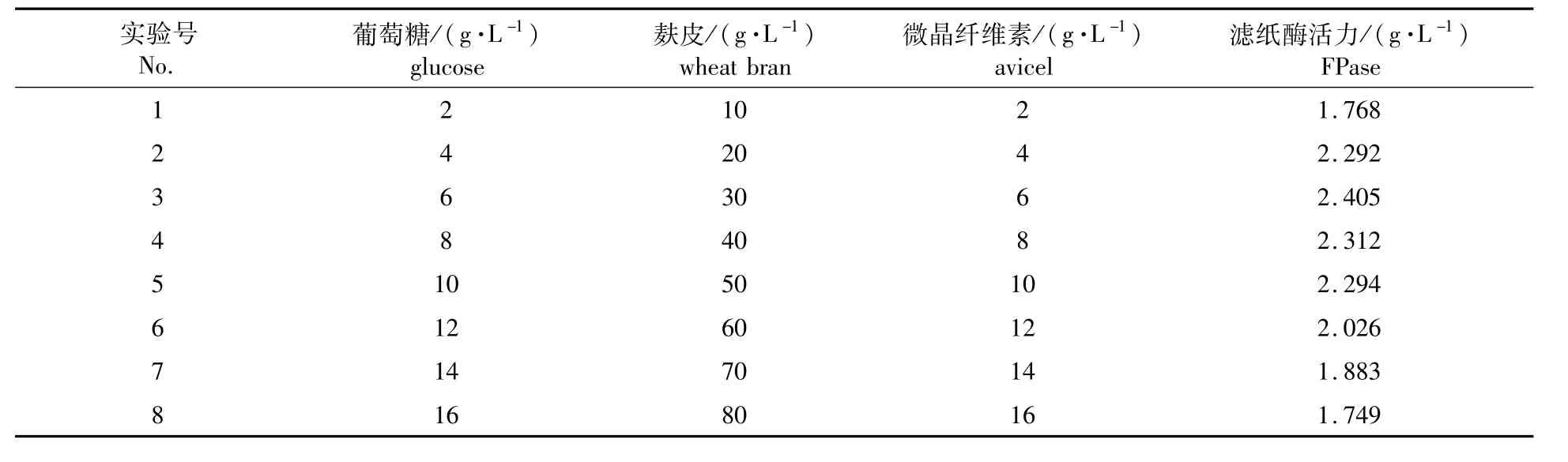

2.3.3 最陡爬坡實驗 根據Plackett-Burrman實驗結果設計主要影響因素的最陡爬坡路徑,其中葡萄糖、麩皮和微晶纖維素均呈負效應(見T檢驗結果),應減小。根據這3個因素效應大小的比例設定它們的變化方向及步長進行實驗,設計及結果如表5所示。由結果可知,最優發酵條件可能在實驗3與實驗4之間,故以實驗3的條件為響應面實驗的中心點。

表5 最陡爬坡實驗設計及其實驗結果Table 5 Path of the steepest ascent experiment design and its result

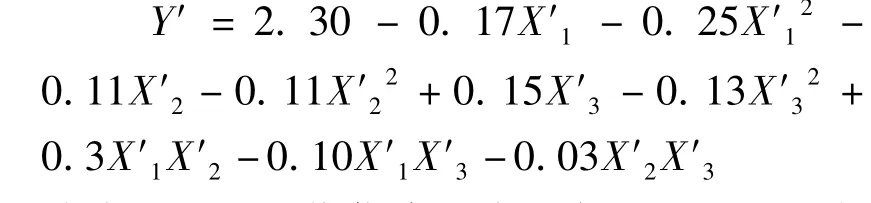

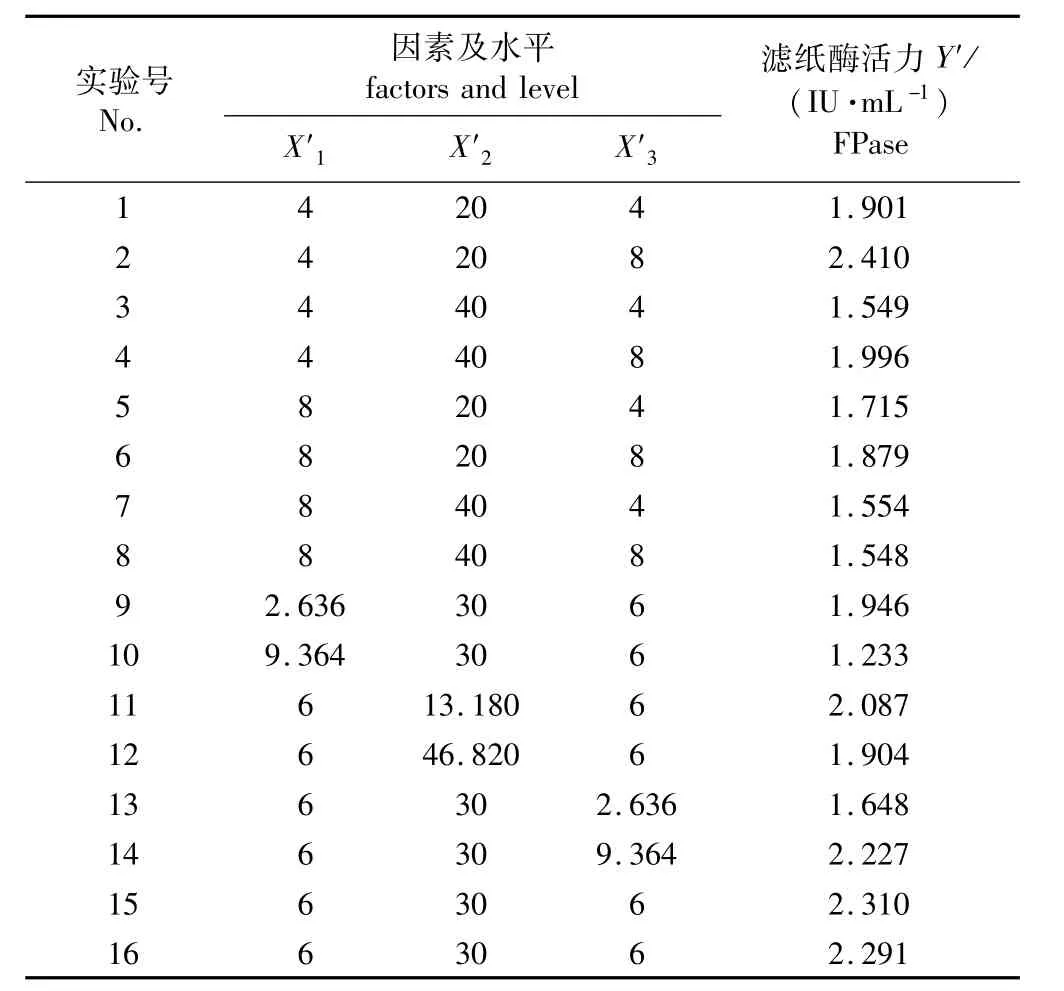

2.3.4 響應面分析實驗優化發酵培養基營養因子組成 依據Plackett-Burrman實驗和最陡爬坡實驗確定的顯著影響T.reesei產酶發酵的因子及水平,采用旋轉中心組合實驗設計法對其顯著影響因子進行3因素5水平的響應面分析實驗,以葡萄糖(X′1)、麩皮(X′2)和微晶纖維素(X′3)濃度為自變量,以濾紙酶活為響應值,實驗設計及結果見6。

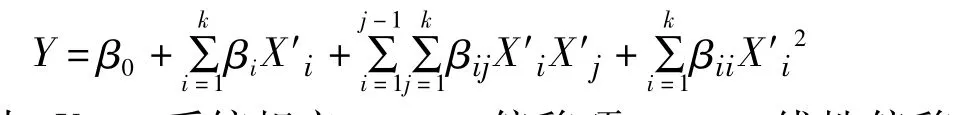

分析后的實驗結果以如下的二階經驗模型對變量的相應行為進行表征:

式中:Y——系統相應;β0——偏移項;βi——線性偏移系數;βii——二階偏移系數;βij——交互效應系數;X′i——各因素水平值。

按照上述設計的方案進行2組實驗,取濾紙酶活的平均值作為實驗結果。應用Statistica軟件,將表中16個實驗點的結果進行回歸分析,確定葡萄糖、麩皮和微晶纖維素濃度3個因子對T.reesei 150-1-1產酶的影響,方程如下:

式中:X′1——葡萄糖的編碼水平;——麩皮的編碼水平;——微晶纖維素的編碼水平。上述回歸方程式中、和的系數均為負值,拋物線的開口朝下,具有極大值點。對方程進行方差分析,經F檢驗,回歸方程中一次項、二次項對纖維素酶產量影響顯著(大于F值的概率小于0.05),另外,回歸方程的R2=0.966 3,表明了96%的實驗數據變異性可用此回歸模型來解釋,說明所擬合的回歸方程擬合度良好,失擬較小,可以用該方程替代實驗點結果進行分析。通過上述回歸方程繪制三維響應面圖,見圖3,圖中所示的響應面證實了擬合面有真實的最大值,即各具體因子都有一個最適宜的濃度。對上述濾紙酶活的二次回歸方程取一階偏導,令其等于零并整理得:X′1=-0.556,X′2=-0.695,X′3=0.871,即當葡萄糖質量濃度4.9 g/L,麩皮23.0 g/L和微晶纖維素7.7 g/L時,理論最大濾紙酶活為2.450 IU/mL。

表6 纖維素酶發酵培養基旋轉中心組合實驗設計及其結果Table 6 Experimental design and results of central composite rotatable design(CCRD)for cellulase fermentation medium

圖3 各因素交互作用交互對濾紙酶活力的影響Fig.3 Effects of interaction of several factors on FDase

2.3.5 纖維素酶最優發酵營養因子組成及驗證實驗 根據優化實驗結果得到最優的發酵營養因子組成為:葡萄糖4.9 g/L,麩皮23.0 g/L,微晶纖維素7.7 g/L,磷酸二氫鉀8.0 g/L,磷酸氫二鉀3.0 g/L,蛋白胨2.0 g/L,硫酸銨1.5 g/L,酵母膏0.5 g/L,氯化鈣0.3 g/L,硫酸鎂0.3 g/L,土溫-80 0.2 g/L。在此優化條件下進行驗證實驗,3批搖瓶發酵實驗測得的纖維素酶濾紙酶活力分別為2.43、2.48和2.41 IU/mL,平均值為2.44 IU/mL,實驗值與模擬值相差0.45%,可見該模型可以較好的預測實際發酵情況;優化后T.reesei 150-1-1濾紙酶活力較優化前(2.00 IU/mL)提高了22.0%,從而也證明了響應面優化纖維素酶發酵條件的可行性。

3 結論

低能離子注入技術對纖維素酶產生菌T.reesei具有較好的誘變效果,合適的注量可以使纖維素酶產生菌的產酶能力得到明顯的提高。

3.1 應用低能N+注入技術對纖維素酶產生菌T.reesei進行誘變選育,在能量為10 keV,注量為150×1014和250×1014N+/cm2的條件下分別篩選得到3株纖維素酶高產菌株,即150-1-1、150-2-2和250-2- 6;連續5代遺傳穩定性實驗結果表明,所得到的高產菌株遺傳穩定性較好,羧甲基纖維素酶活力均提高到3.300 IU/mL以上,較出發菌株(2.698 IU/mL)提高20%以上。

3.2 應用Plackett-Burman實驗設計法和旋轉中心組合設計法優化高產菌株150-1-1發酵營養因子組成,最優的發酵營養因子組成為:葡萄糖4.9 g/L,麩皮23.0 g/L,微晶纖維素7.7 g/L,磷酸二氫鉀8.0 g/L,磷酸氫二鉀3.0 g/L,蛋白胨2.0 g/L,硫酸銨1.5 g/L,酵母膏0.5 g/L,氯化鈣0.3 g/L,硫酸鎂0.3 g/L,土溫-80 0.2 g/L,在此優化條件下T.reesei 150-1-1濾紙酶活力達到2.439 IU/mL,較優化前(2.000 IU/mL)提高22.0%。

[1]SASSNER P,GALBE M,ZACCHI G.Techno-economic evaluation of bioethanol production from three different lignocellulosic materials[J].Biomass Bioenergy,2008,32(5):422-430.

[2]韓瑋,聶俊華,李颯.外源纖維素酶在秸稈還田上的應用研究[J].河南農業科學,2005,(11):70-73.

[3]劉國生,趙婷,王秀強,等.N+注入誘變篩選阿拉伯糖利用缺陷型肌苷高產菌株[J].中國醫藥工業雜志,2008,39(7):504-506.

[4]張敏,趙叢,路福平,等.N+注入中性蛋白酶高產菌株誘變選育的研究[J].浙江大學學報,2008,34(3):245-248.

[5]靳孝慶,周華,吳薛明,等.丙酮-丁醇發酵生產菌的快速篩選方法[J].過程工程學報,2008,8(6):1185-1198.

[6]微生物學實驗[M].北京:高等教育出版社,2007:241-242.

[7]GHOSE T.Measurement of cellulase activities[J].Pure and Applied Chemistry,1987,58(2):257-268.

[8]劉松,李祝,周禮紅,等.響應面法優化黑曲霉產纖維素酶的發酵條件[J].食品科學,2013,34(17):225-229.

[9]苗長林,羅文,呂鵬梅,等.脂肪酶產生菌微波-亞硝基胍復合誘變及培養條件優化高產纖維素酶菌株的篩選及其產酶條件研究[J].林產化學與工業,2013,33(5):30-34.

[10]譚非,林詠梅,王素梅,等.響應面法優化磷酸法酸析造紙黑夜中的木質素[J].生物質化學工程,2014,48(2):8-12.

[11]張宗和,閔凡芹,秦清,等.超聲波輔助提取五蒬子單寧酸的響應面優化實驗[J].生物質化學工程,2012,46(6):17-20.

Screening of High-producing Cellulase Strain by Low Energy N+Implantation and Optimization of Fermentation Nutrient Factors

ZHANG Ning,JIANG Jian-chun,YANG Jing,WEI Min,ZHAO Jian,TONG Ya-juan

(Institute of Chemical Industry of Forest Products,CAF;National Engineering Lab.for Biomass Chemical Utilization;Key and Open Lab.of Forest Chemical Engineering,SFA;Key Lab.of Biomass Energy and Material,Jiangsu Province,Nanjing 210042,China)

Cellulase producing strain Trichoderma reesei was mutated by low energy N+implantation.When the implantation energy was 10 keV,and the implantation doses were 150×1014and 200×1014N+/cm2,three high yield mutant strains were obtained.Their cellulase yield reached 3.300 IU/mL,and improved over 20.0%than that of original strain(2.698 IU/mL).Furthermore,mutant strains had better heredity stability after five passages.Plackett-Burman and central composite rotatable design experiment were applied to optimize the concentration of nutrient factors for cellulase production.The changing patterns of glucose,wheat bran and microcrystalline cellulose were obtained,and the corresponding response surface analysis diagram were also obtained.Experimental results showed that glucose,wheat bran and microcrystalline cellulose had an individual significant influence on cellulose production.The optimum concentration of nutrient factors for cellulase production was 4.9 g/L of glucose,23.0 g/L of wheat bran,and 7.7 g/L of microcrystalline cellulose.Under the optimized conditions,the cellulase yield of T.reesei 150-1-1 reached 2.439 IU/mL,with a 22%increase than that before optimization.

N+ion implantation;Trichoderma reesei;cellulase

TQ 352;Q815

A

1673-5854(2014)04-0028-07

10.3969/j.issn.1673-5854.2014.04.006

2014-01-23

國家自然科學基金資助項目(31100429)

張寧(1978—),女,吉林白城人,副研究員,博士,主要從事生物質能源及工業微生物研究工作

*通訊作者:蔣劍春(1955—),男,研究員,博士,博士生導師,從事林產化學加工和生物質能源開發技術研究;E-mail:bio-energy@163.com。