中國海洋資源環境經濟系統承載力及協調性的時空演變

蓋 美,鐘利達,柯麗娜

1 遼寧師范大學海洋經濟與可持續發展研究中心, 大連 116029 2 遼寧師范大學城市與環境學院, 大連 116029

中國是海洋大國,海洋復合系統承載力研究對于海洋合理開發布局、實現可持續發展具有重要意義。承載力起源于力學,Maltus[1]和Verhulst[2]將其引入到生態領域,20世紀60年代后經濟發展與資源環境之間矛盾日益突出,承載力研究開始被廣泛關注[3-4]。研究內容由單一要素承載力研究向單系統研究再向多元系統[5-10]研究方向發展;研究對象由陸地開始,尤其是生態脆弱區[11]逐漸關注海岸帶、海洋等方向[12-13]。關于承載力定義,高吉喜[14]和張燕等[15]認為資源環境承載力是生態系統能支撐人類社會系統良性發展的能力,并應以協調發展為目標,狄乾斌和韓帥帥[16]將經濟承載力理解為資源條件和環境容量下經濟可持續發展的規模等[17-18]。可以看出承載力核心內容始終圍繞可支撐能力內涵,并且以可持續發展理論為指導思想。當前承載力研究側重支撐水平和程度,中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。海洋復合系統實際上是海洋經濟、海洋資源、海洋環境3個子系統的有機構成,綜上所述,本文將海洋資源環境經濟復合系統承載力定義為:在現有海洋資源可支撐水平、不以犧牲海洋環境為代價實現海洋經濟穩步增長,支撐人民生活水平提高的能力。

已有研究不足主要有:(1)海洋多元系統承載力研究較少,魏超等[19]利用狀態空間法對南通市海岸帶區域綜合承載力研究未實現真正意義的海洋承載力研究;狄乾斌等[20]借鑒生物免疫學理論對遼寧省海域生態承載力研究缺少對包括海洋經濟系統在內的海洋多元系統承載力思考,且對承載力變化規律的進一步探討不足;(2)海洋是復雜開放式系統,與以往研究主體不同的是海洋變化較為穩定且不易察覺,是一個緩慢質變的過程,目前研究方法如主成分分析法、狀態空間法、能值分析法、非線性模糊綜合評價、突變級數法、熵權TOPSIS法等[21-22]對于數據的敏感程度較高,對海洋承載力狀況反映不足;(3)現有研究[23-24]對海洋復合系統承載力驅動因素必要的定量分析較少,大部分研究從現象出發,缺少對相關關系的探討,影響因素分析較為主觀。

本文通過總結已有研究,考慮海洋經濟系統構建海洋資源環境經濟三元系統體系全面反映海洋復合系統承載力狀態;引入環境EKC機理與可持續發展理論相結合,為海洋復合系統承載力演變規律提供了理論支撐;運用可變模糊識別4種參數模型對中國海洋資源環境經濟承載力進行綜合評價,減少了數據波動的影響,大大提高了計算結果的穩定性和科學性;將海洋資源環境經濟作為整體復合系統,運用三元協調發展模型對承載力進行深入研究,拓展了海洋多元系統的研究廣度和深度;最后采用灰色關聯法定量計算承載力驅動因素,為提高中國海洋復合系統承載力,實現海洋可持續發展提供一定的參考依據。

1 研究機理、方法與數據來源

1.1 研究機理

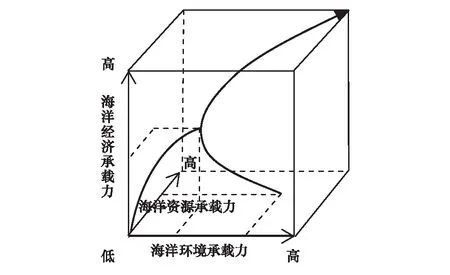

圖1 基于EKC的海洋資源環境經濟復合系統承載力動態演變機理Fig.1 Dynamic evolution mechanism of composite carrying capacity of marine resource environment and economy based on EKC EKC:環境庫茲涅茨曲線,Environmental Kuznets Curve

本文將環境EKC[25-26]引用到海洋領域,認為海洋資源環境經濟承載力演變軌跡呈“C字型”(圖1)。初期海洋經濟處于低水平,經濟承載力較低,較少的人為干預使海洋環境質量較好,海洋資源相對豐富,海洋資源環境承載力相對較高;隨著海洋經濟發展,消耗海洋資源同時產生廢棄物污染了海洋環境,降低了海洋資源環境承載力;隨著海洋經濟繼續發展,經濟承載力繼續上升,相關技術進步為海洋環境改善提供支撐,海洋資源利用效率提高及海洋新能源開發等又提高了海洋資源承載力,最終海洋資源環境經濟復合系統承載力達到較高水平和良好協調狀態。但在海洋經濟發展過程中,海洋資源環境都有一定承載能力,嚴重超過海洋資源環境的承受能力,海洋資源環境將難以恢復,海洋生態環境不斷惡化、海洋資源逐漸枯竭,最終反向作用于海洋經濟,導致海洋經濟發展畸形。避免海洋資源環境經濟復合系統惡性發展需要明確海洋資源環境經濟復合系統的承載能力、承載力變化趨勢、協調情況以及尋找阻礙承載力良性發展的原因。

1.2 研究方法

1.2.1 韋伯-費希納定律

韋伯-費希納定律(W-F)[27]揭示了刺激量變化對于感知反映變化是由量變到質變的過程。將評價海洋資源環境經濟系統的各項指標作為外界的刺激量c,將承載力的等級變化對應于外界刺激量c的反映量k,根據W-F定律,k與c存在以下關系:

k=alogc

(1)

式中,a為韋伯常數。

經過推導以及已有研究成果,若將指標i分成5級,不難得到:

ai=(cid/ci0)1/6

(2)

式中,ai為指標i在同一等級上下界閾重要程度的比值,cid是對應于i指標最高級別的上限閾值,ci0是對應于i最低級別的下限域值。

1.2.2可變模糊識別理論[28]

本文首次將可變模糊識別模型引入海洋復合系統承載力評價中,該模型評價承載力與以往方法相比優點和原理在于:不僅將要素的單一區間隸屬度拓展到相鄰區間的綜合隸屬度,而且通過可變化參數將模糊綜合評價模型、理想點模型、Sigmoid型函數、模糊優選模型4種數學模型結合起來對待評對象承載力進行綜合評價,大大提高了結果的穩定性和科學性,更適合相對穩定且復雜的海洋復合系統承載力研究。

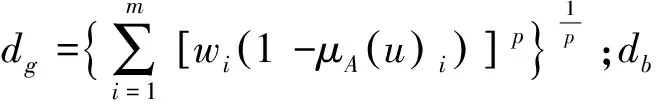

可變模糊識別模型為:

VA(u)=1/[1+(dg/db)a]

(3)

根據VA(u)的計算結果,采用級別特征值公式,確定海洋資源環境經濟復合系統所屬等級,VA(u)在不同級別上均存在相對隸屬度,h為VA(u)相應的級別,Hu為最終級別特征值。公式如下:

(4)

1.2.3 三元協調發展度模型

為進一步研究海洋資源、環境與經濟承載力之間的相互協調關系,以便更好的反映海洋復合系統發展的狀態,引入三元系統協調發展度模型[29]進行測算,公式如下:

(5)

T=αu1+βu2+γu3

(6)

式中,D為系統協調發展度;C為協調度;T為發展度;α、β、r是待定權重;u1、u2、u3分別是海洋資源、海洋環境、海洋經濟承載力特征值的倒數。

1.3 數據來源

本文所采用的數據來源于2006—2014年間的《中國海洋統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國國土資源統計年鑒》《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國省市經濟發展年鑒》以及沿海11省市的相關統計年鑒和統計公報。

2 指標體系和評價標準

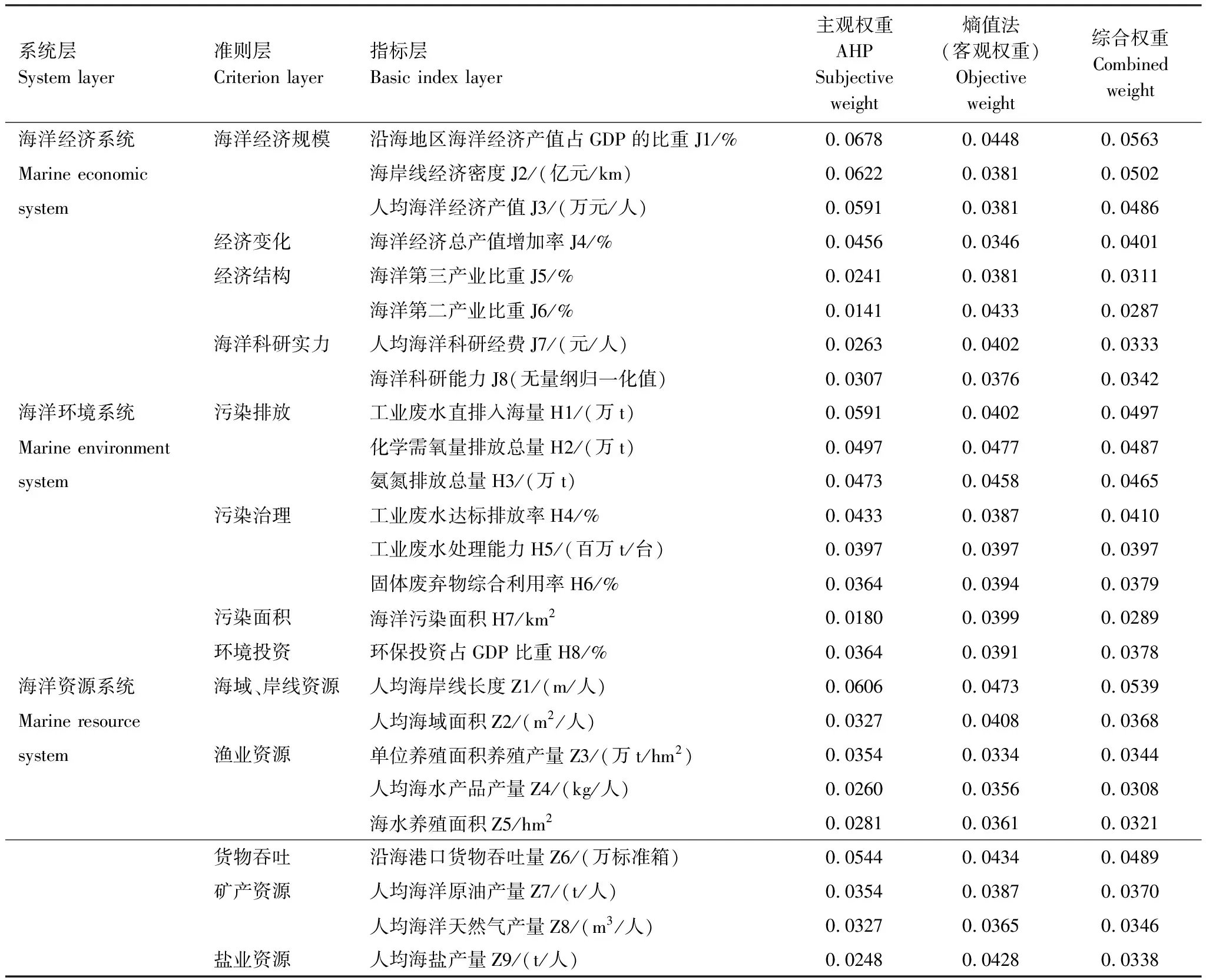

2.1 指標體系

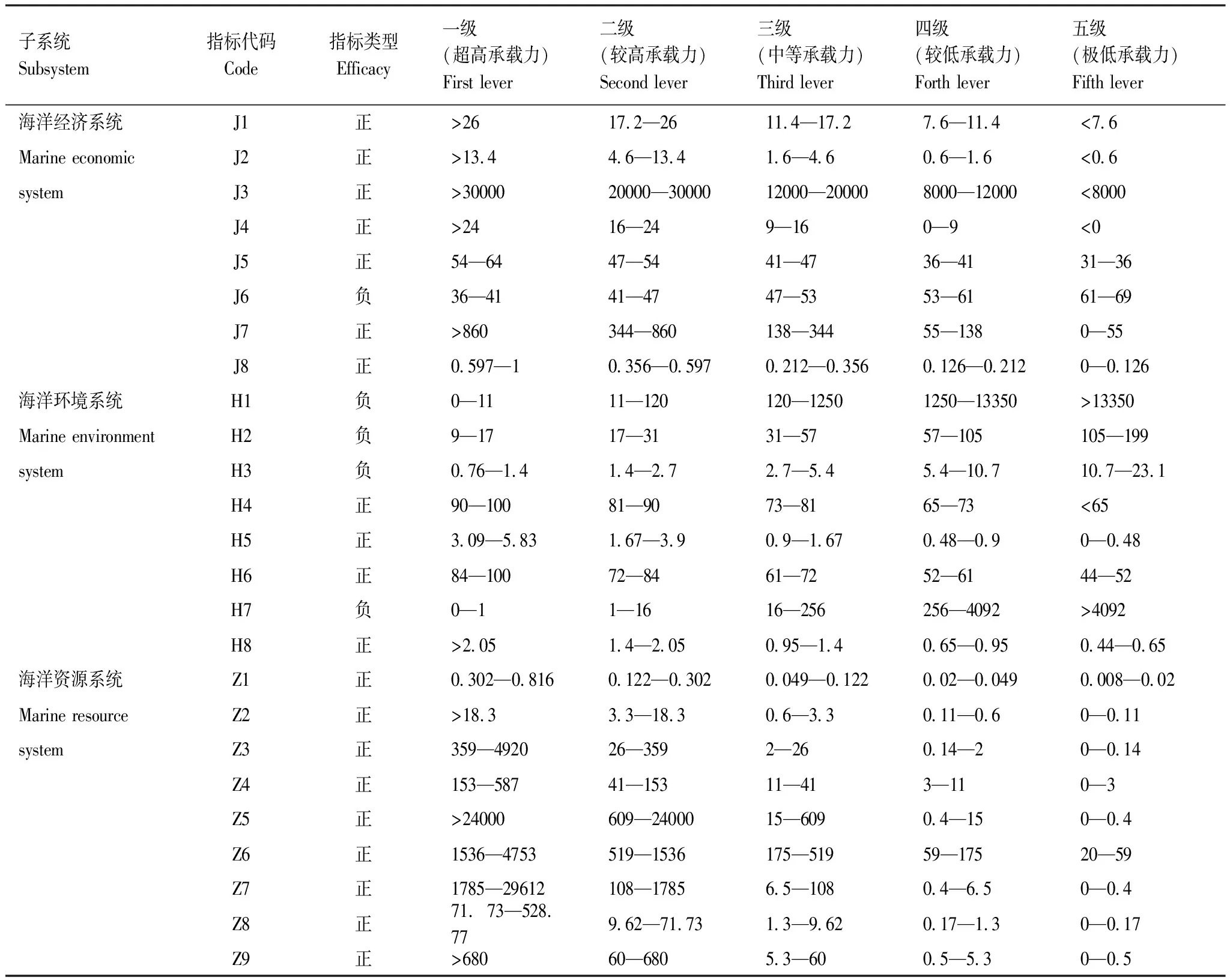

依據整體性、科學性和可比性等原則,結合魏超等學者[19,27]相關研究確定指標體系,本文側重于海洋復合系統對于人類發展的支撐作用,具體表現為:海洋經濟子系統通過海洋總產值、海岸線經濟密度、人均海洋產值等直接反映生活水平,通過海洋產業結構、科研投入等反映海洋產業格局,進而反映海洋經濟系統支撐能力的合理性;海洋環境子系統通過主要污染物和治理等顯示海洋環境狀況,進而影響支撐人類生存和發展的能力;海洋資源子系統是支撐人類生存與發展的基礎,海洋資源的豐富度影響著海洋經濟水平和生活水平。采用 AHP 主觀賦權和熵值客觀賦權法確定指標權重。指標體系如表1。

表1 海洋資源環境經濟承載力指標體系

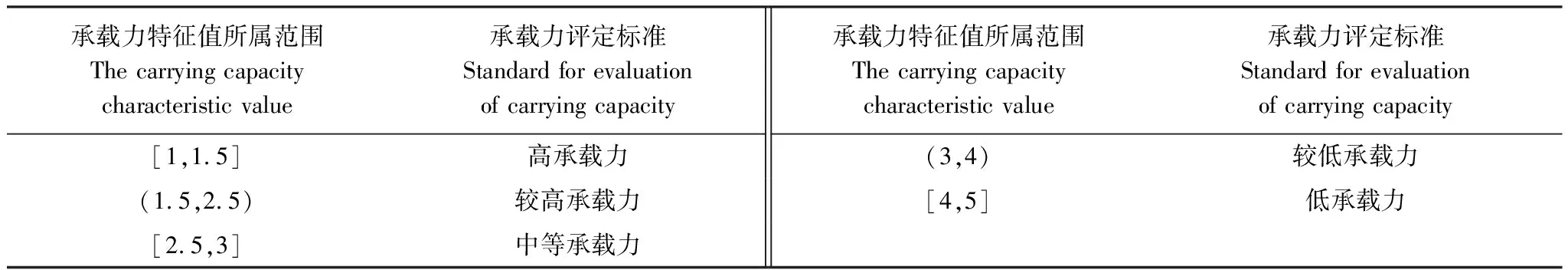

2.2 評價標準

科學的制定分級評價標準是承載力研究的關鍵。韋伯-費希納定律(W-F)反映了心理量與物理量之間的數量關系,揭示了刺激量變化對于感知變化是由量變到質變的過程。引入W-F定律,根據式(1)、式(2)并參考孫才志等人[27]的研究,對中國海洋資源環境經濟25個指標進行承載力評價分級,承載力分級評價標準如表2。

表2 海洋資源環境經濟評價標準

表3 承載力特征值評價標準

3 結果與分析

3.1 中國海洋資源環境經濟系統承載力分析

3.1.1 中國海洋復合系統承載力時空變化分析

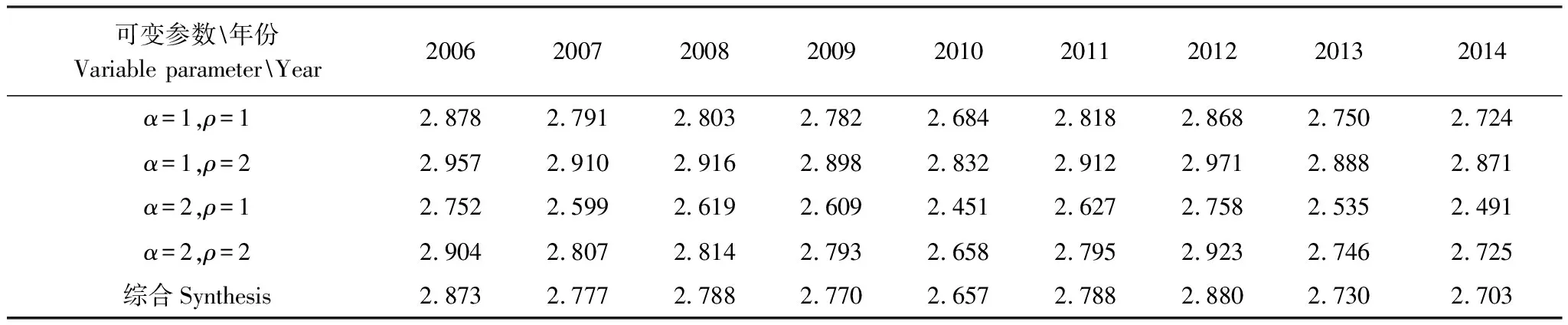

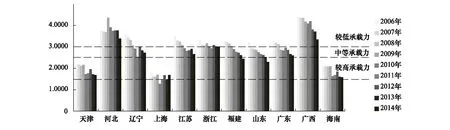

將中國沿海11省市海洋資源環境經濟指標體系數據(2006—2014年)結合評價標準代入可變模糊識別式(3)、式(4),計算承載力特征值,計算結果如表4、圖2。根據表4結果,中國海洋復合系統承載力的時序變化總體呈現先升后降再升的“N型”波動上升規律。大體分為3個階段:第一階段(2006—2010年)承載力由2.873上升到2.657,年均上升率為1.5%,該階段處于中國海洋“十一五”規劃階段,海洋經濟發展較快,海洋科研和環保投入明顯增加、資源利用效率顯著提高;第二階段(2011—2012年)承載力由2.657下降到2.88,年均下降率為4.2%,這一階段正處于2008年國際金融危機的后效作用影響階段,同時海洋自然災害頻發,海洋環境管理的松懈,海洋復合系統承載力有所下降;第三階段(2013—2014年)承載力由2.88上升到2.703,年均上升率為3.1%,國際金融危機后效作用影響逐漸減小以及海洋環境的不斷惡化引起了有關部門的重視,開始加大對海洋環境的治理力度,使海洋復合系統承載力重新向良好方向轉變。

表4 中國海洋資源環境經濟復合系統綜合承載力特征值

由圖2可以看出,中國海洋復合系統承載力的空間分異明顯,呈北中南“三足鼎立”格局。北部天津、中部上海、南部海南3個地區海洋復合承載力特征值分別為2.101、2.511、2.344,總體屬于較高承載力水平;天津是中國北方最重要的港口城市,海上區位優勢突出、海洋資源豐富;海南是中國重要的旅游地,且地廣人稀,人均海洋資源占有量具有明顯優勢。河北和廣西兩地海洋復合承載力較低,承載力特征值分別為3.240、3.263,河北海洋資源貧瘠、海洋生態環境惡化以及受周邊地區“極化效應”的影響等;廣西海洋經濟占比低、結構不盡合理,同時海洋災害頻繁。其余各地區海洋復合系統承載力均屬于中等承載力水平,且有著以上海為中心,南北兩側呈現對稱狀態的中等承載力分布規律。

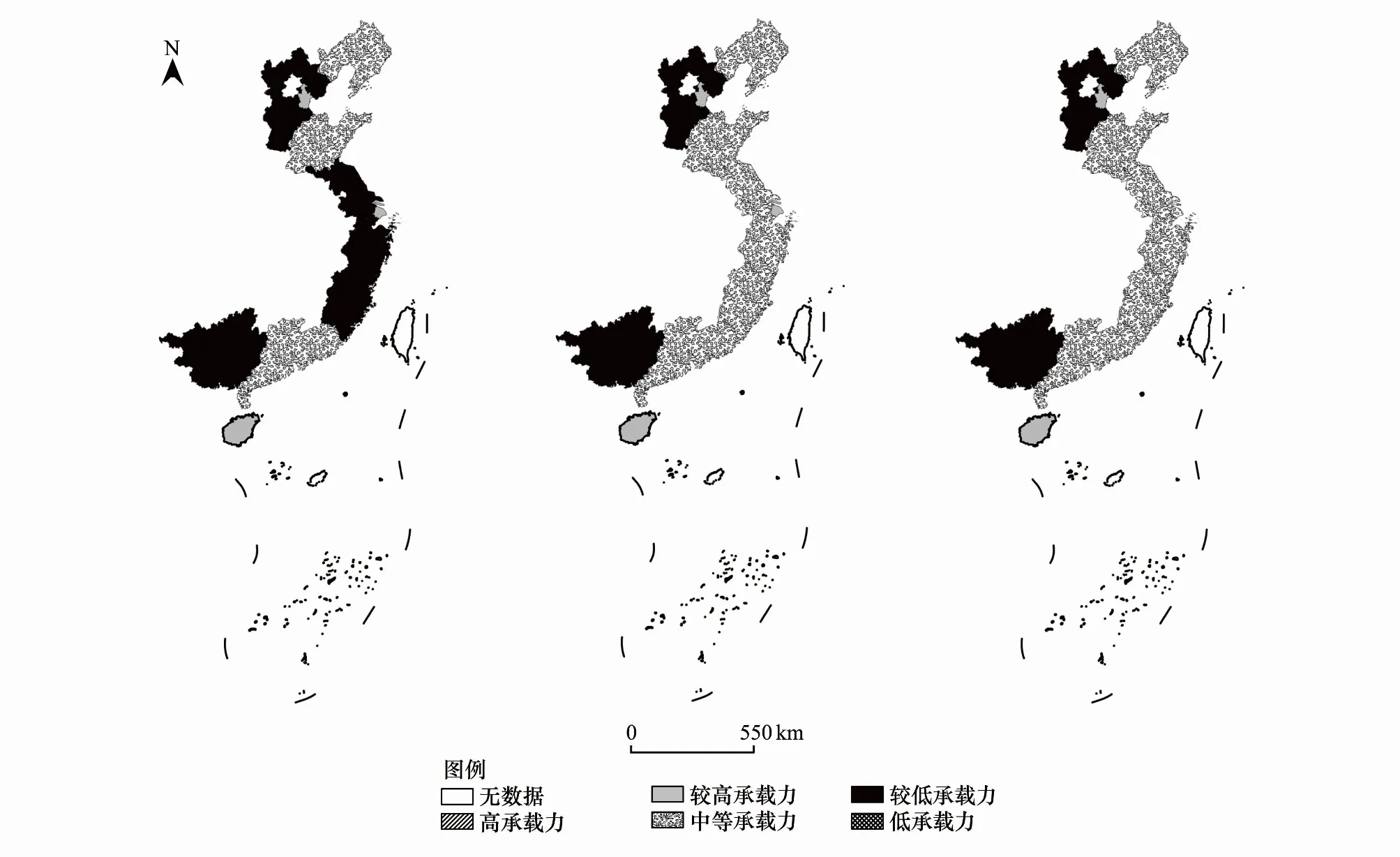

圖2 2006—2014中國海洋資源環境經濟復合系統承載力空間分布Fig.2 Spatial distribution of carrying capacity of marine resource environment and economy of China from 2006 to 2014

除上海和海南地區以外,其余各地區承載力呈現波動中上升的趨勢。2006年中國海洋復合承載力水平較高、中等、較低的地區分別為3個、3個、5個;2010年承載力中等水平地區由3個增加到6個,承載力水平較低的地區由5個減少到2個,江蘇、浙江、福建3個地區承載力水平顯著提升,由較低水平發展到中等水平;2014年較高承載力、中等承載力、較低承載力的地區分別為2個、7個、2個。上海海洋復合承載力有明顯下降,從較高承載力轉變為中等承載力,外向型經濟受國際經濟變化影響較大,同時海洋資源人均占有量不足制約了海洋復合承載力;海南海洋復合承載力略有下降,海南海洋復合承載力水平起點較高,海洋經濟發展主要依靠良好的海洋環境和豐富的海洋資源,近年來大量利用海洋資源來發展海洋經濟,一定程度上釋放了海洋資源潛能,同時也加劇了海洋環境污染,制約了其海洋資源環境經濟復合系統承載力的提高。

3.1.2 中國海洋復合系統承載力分解分析

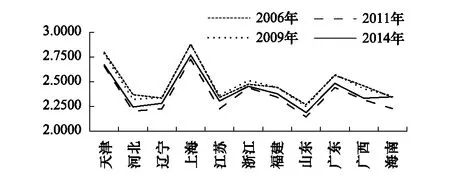

海洋經濟系統、環境系統、資源系統是海洋復合系統的3個子系統,為深入探究中國海洋資源環境經濟承載力的時空規律,對復合系統進行分解分析,結果如圖3、圖4、圖5。

圖3 中國沿海11省市海洋經濟系統承載力動態變化(2006—2014年)Fig.3 Dynamic change of carrying capacities of marine economy system in 11 provinces of China (from 2006 to 2014)

(1) 海洋經濟系統承載力分析

(4)攤鋪。基層攤鋪前應將結合面清掃潔凈,并適當灑水,使結合面保持濕潤,以提高層間結合效果。運料車應倒車至攤鋪機前0.1~0.3m處停車等候,嚴禁撞擊攤鋪機,攤鋪機推動自卸汽車一同前進攤鋪,開啟螺旋布料器進行布料攤鋪。攤鋪速度應控制在4~5/min,攤鋪機后應安排專員檢測攤鋪質量,同時進行輔助攤鋪,對局部離析進行相應修整。

由圖3可知,中國海洋經濟系統承載力在2006—2014年的時序變化呈現波動中上升規律,海洋經濟承載力由3.14上升到2.49,這是中國大力發展海洋經濟的結果;2011年前后出現波動,受到2008年國際金融危機后效作用影響,海洋經濟增長速度較上年放緩2.5%,承載力由2.69下降到2.74。空間上天津、上海、海南3個地區海洋經濟承載力水平較高,承載力特征值分別為1.94、1.59、1.86,這3個地區的海洋經濟比重較大,占到了地區總GDP的1/4強,人均海洋GDP也是中國沿海地區的前三強;除河北、廣西以外的大部分地區海洋經濟承載力由較低水平發展到中等水平;河北和廣西的海洋經濟承載力處于較低水平,其特征值分別為3.79和4.05,主要原因是兩地忽視海洋經濟發展,兩地的海洋GDP僅占到5.7%和5.2%,人均海洋GDP、海洋科研實力也處于沿海地區的后兩位。

(2) 海洋環境系統承載力分析

由圖4可知中國海洋環境承載力呈“倒U型”變化規律,2006—2011年海洋環境承載力特征值由2.52升到1.83,2006—2010是中國海洋“十一五”規劃階段,海洋環境建設取得初步成效。但自2011年以后,海洋環境有惡化趨勢,承載力由1.83下降到2.78,可能是由于新一輪海洋“十二五”規劃加快了海洋經濟發展,新的海洋經濟發展帶來了新的海洋環境惡化。空間上天津、海南兩地的環境承載力較高,平均值分別為1.87和1.94,天津環境治理力度較大,污染物排放總量較少,海南初期發展重點是污染較少的第一、三產業;廣西、江蘇、遼寧3地區海洋環境承載力處于中國沿海地區的后三位,平均值分別為2.84、2.66和2.65,均屬于中等承載力水平,主要原因是海洋污染物排放較多,同時海洋環保投資也較低,多年平均值僅有1%左右。

(3) 海洋資源系統承載力分析

圖5 中國沿海11省市海洋資源系統承載力動態變化 (2006—2014年)Fig.5 Dynamic change of carrying capacities of marine resource system in 11 provinces of China (from 2006 to 2014)

由圖5可知中國海洋資源系統承載力特征值在2.36—2.48之間,基本上處于較高承載力,主要分為2個階段:第一階段(2006—2011年)承載力特征值由2.48上升到2.36,主要原因是海洋經濟在宏觀政策的指導下向著集約化的方向發展,資源利用效率顯著提高,人均海洋原油、天然氣占有量由0.13 t/人、24 m3/人分別上升到0.26 t/人和26 m3/人;第二階段(2011—2014年)海洋資源系統承載力略有下降,原因是新一輪海洋經濟發展加大了對海洋資源的消耗量,但是在科學發展觀指導下,總體上海洋資源系統承載力還在可控范圍之內。海洋資源承載力較高的地區是山東(2.2)和遼寧(2.29),總體來看兩地區無論是資源總量還是人均占有量都具有優勢;而天津、上海、廣東3個地區的海洋資源承載力較低,平均值分別為2.71、2.8、2.5,均屬于中等承載力水平,人均海域面積、人均海岸線長度不到全國平均水平的10%,人均海洋資源不足限制了海洋資源承載力的發展。

3.2 中國海洋資源環境經濟系統承載力協調性分析

中國海洋資源環境經濟承載力特征值的變化反映了承載力的時空變化趨勢,其最終目的是指導中國海洋資源環境經濟復合系統可持續發展,但海洋資源環境經濟承載力水平的提高既可能是3個子系統間協調穩步的提高,又可能是單或雙子系統承載力的提高牽引復合系統承載力的提高,因此需要深入探究中國海洋復合系統承載力協調發展情況,全面而深入地探索中國海洋資源環境經濟承載力發展規律。

3.2.1海洋資源環境經濟承載力協調度時空分布規律分析

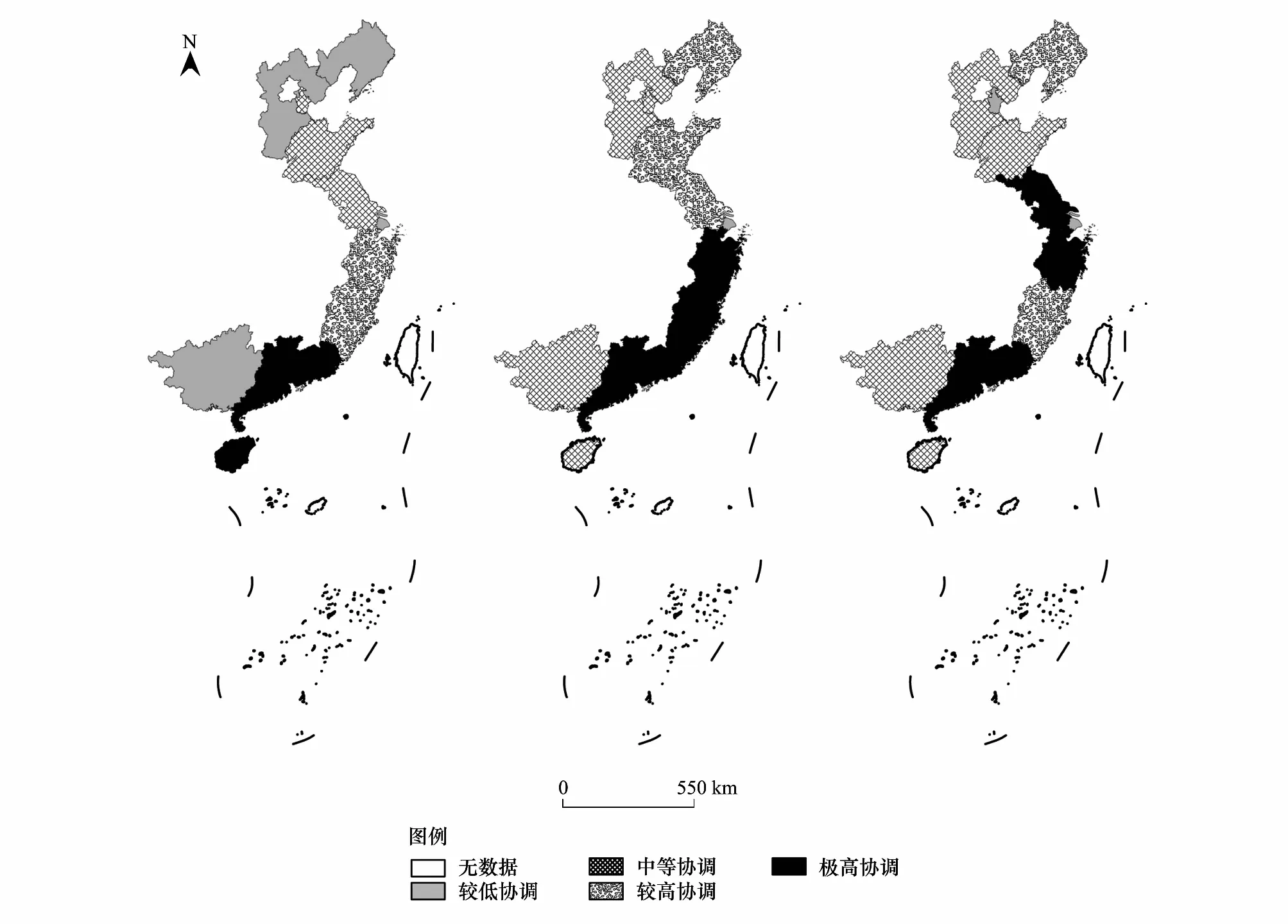

將海洋資源環境經濟3個系統的承載力數據代入式(5),利用ArcGIS空間自然斷裂法對協調度進行分級計算,自然斷裂法根據數據固有特點,對數據相似程度進行判斷,在差異性較大處進行間斷,盡可能體現數據內容,結果如圖6:

(1)總體上好轉,且有向北移動的趨勢。2016—2014年期間,中國海洋復合系統承載力協調情況有所好轉,協調度由0.986上升到0.989,體現了海洋子系統間有協調發展的趨勢。極高協調地區由2個上升到3個,較高協調地區在2010年前后由2個上升到3個,較低協調地區由3個下降到2個。通過對海洋子系統承載力進行研究發現,海洋經濟子系統承載力一直呈現上升趨勢;而資源子系統的變化較小,狀態平穩;2006年的渤海環境保護總體規劃、2010年關于印發《十二五近岸海域污染防治規劃編制工作方案》等環保措施相繼出臺,一定程度上改善了海洋環境,多數地區的直排入海量有所減少、廢棄物處理率和環保投資總額有所增加,提高了海洋環境的承載能力,縮小了與海洋經濟承載力轉好態勢之間的變化差距,從而實現了海洋資源環境經濟三系統承載力的協調穩步上升。同時協調地區呈現由海南向廣東福建再向浙江江蘇的北移趨勢。

圖6 2006—2014年中國海洋資源環境經濟系統承載力協調性時空分布Fig.6 Spatial and temporal distribution of carrying capacity coordination of marine resource environment and economy system in China from 2006 to 2014

(2)空間差異明顯,協調度相近的省份有一定的聚集現象。中國海洋復合系統承載力協調度在空間上呈現較大差距,總體上南方地區協調性優于北方地區,主要原因是北方地區和南方地區海洋產業結構存在較大不同,北方地區相比于南方地區海洋第二產業比重很大,有些地區甚至超過海洋第一產業與第三產業之和(如天津的海洋三次產業的比例為1∶65∶34,河北的海洋三次產業比例為3∶50∶47);而南方地區的海洋二、三產業比重與北方地區正好相反。結果還顯示協調度相近的省份具有一定的集聚性,由北至南,分別是:較低協調型(遼寧-河北)、中等協調型(天津-山東-江蘇)、較高協調型(浙江-福建)、高度協調型(廣東-海南)。

3.2.2 海洋資源環境經濟系統承載力協調發展度分析

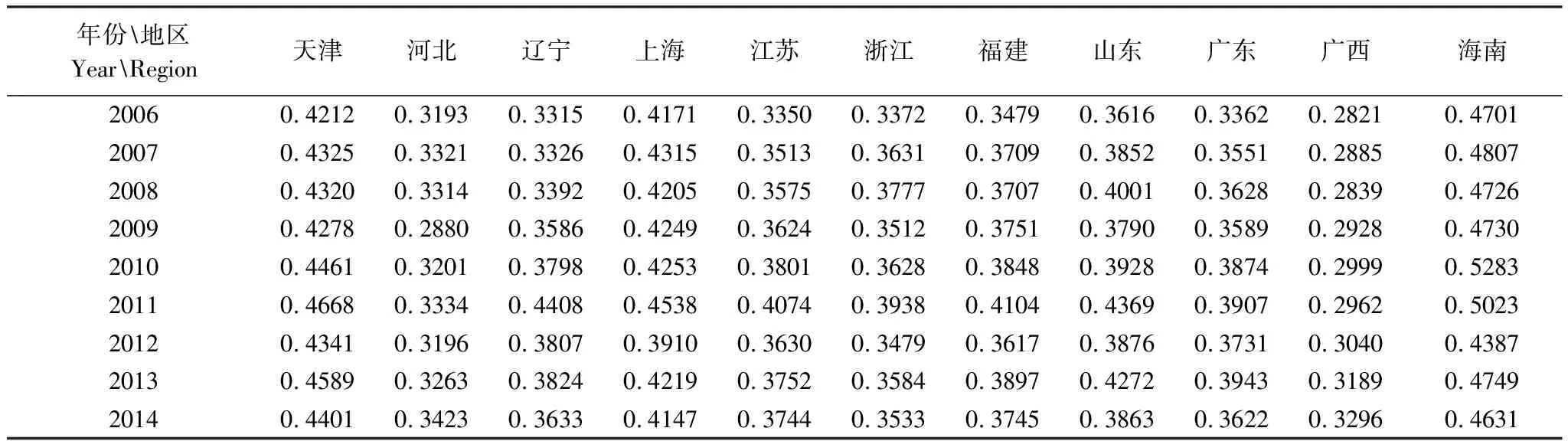

協調度的高低不能完全反映一個地區的發展情況,因此引入協調發展度,將海洋資源環境經濟三系統的承載力以及三系統協調度計算結果代入式(6),得到中國海洋各地區資源環境經濟復合系統協調發展度,計算結果如表5。

表5 中國海洋資源環境經濟協調發展度計算結果

從表5中可以看出,中國海洋資源環境經濟復合系統協調發展程度大致分為4個梯隊:第一梯隊:以“海南、天津、上海”3個地區為代表的協調發展程度較高地區,其協調發展度均超過了0.4,這3個地區的海洋復合系統承載力也是沿海地區的前三位;第二梯隊:以“山東、福建、江蘇”3個地區為代表,協調發展度在0.37—0.39之間,這些地區協調發展度也上升的最快,年均上升1.31%;第三梯隊:以“遼寧、廣東、浙江”3個地區為代表,協調發展度在0.35—0.37之間;第四梯隊:以“河北、廣西”兩個地區為代表,協調發展度在0.32—0.35之間,兩地無論是協調度還是復合系統承載力的發展情況都不容樂觀。

3.3 中國海洋資源環境經濟系統承載力驅動因素分析

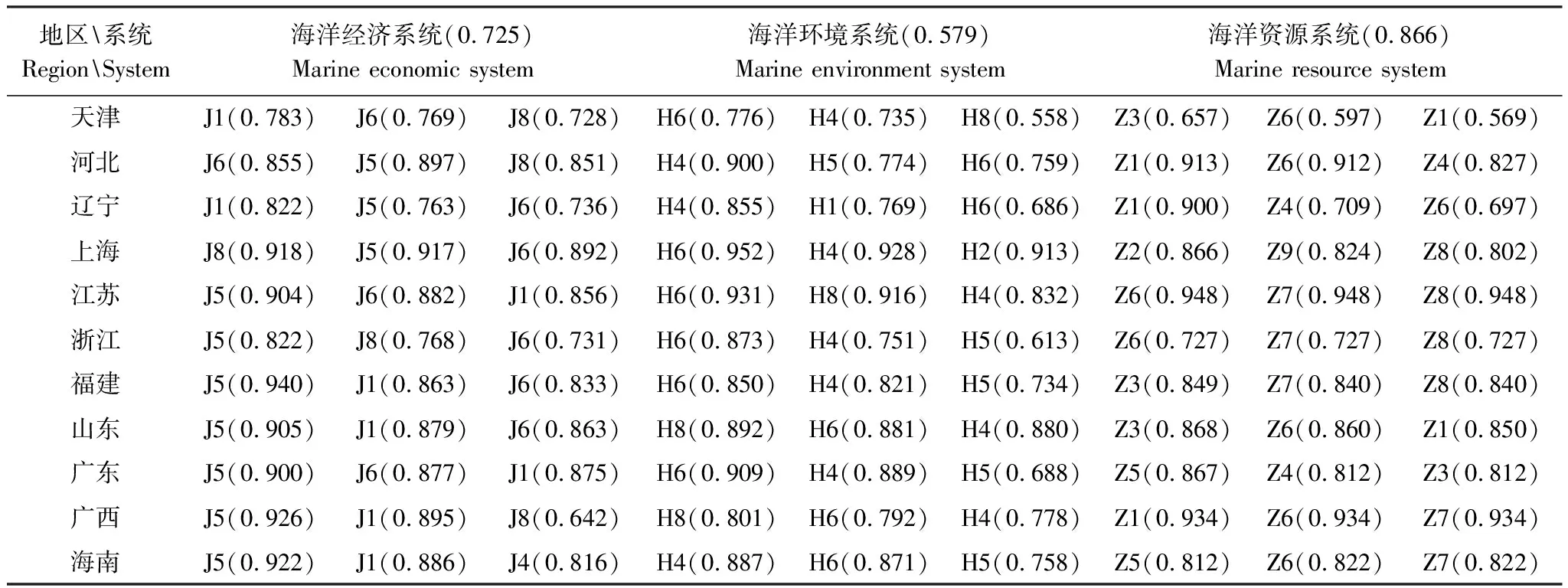

本文利用灰色關聯模型定量測算承載力驅動因素,限于篇幅及方法較成熟不再做詳細介紹,將海洋復合系統25個指標代入公式計算出關聯度最大的9個因素,結果如表6。

表6 指標體系下與海洋復合系統承載力關聯度排名前九位指標

括號外表示影響因素代碼(見表1指標層),括號內關聯系數表示關聯程度

天津海洋復合承載力較高的驅動因素是海洋GDP比重大(1/3強)、海洋科研實力強、海洋污染排放較少、港口貨物吞吐量較大等,但較高的第二產業比重(63%)、人均海岸線資源匱乏(僅全國人均的10%左右)阻礙了天津的良性發展,因此應該繼續發揮海洋經濟規模優勢,并借鑒山東“藍色海洋”和上海發展經驗,發展如海洋生物醫藥、海洋信息服務業等新型海洋產業,促進產業結構優化升級。

河北海洋復合承載力較低的主要原因是海洋資源不足、二三次產業比重過高,應揚長避短,調整海洋產業結構,避免產業趨同,尋找和發展有特色的產業。遼寧廢棄物排放多降低了海洋復合承載力,政府應加強對污水處理的監管力度;人均海洋資源不足、海洋第二產業比重過高、產業單一,也影響了海洋復合承載力,應注意優化產業結構,健全產業體系。

上海海洋復合承載力較高的原因是海洋經濟規模大、海洋科研實力強、海洋環境治理較好,但要注意到產業結構單一、人均海洋自然資源不足等,應繼續發揮海洋經濟優勢,多方位發展海洋產業以提高抵抗海洋經濟風險的能力;江蘇、福建、廣西人均海洋資源量不足,發展海洋經濟時也應該揚長避短,結合本地的區位優勢,避免產業趨同,發展相對優勢產業。

阻礙浙江和廣東兩地海洋復合系統承載力良性發展的原因是海洋產業重心偏向第二產業,加重了海洋資源環境的負擔,應引導產業結構向“三二一”結構轉變;山東海洋復合系統承載力近年來提升速度較快,繼續發揮海洋優勢,保持多元化和對外交流,打造本土品牌走向世界;海南海洋復合系統承載力雖然水平較高,但發展趨勢并不樂觀,以旅游業為主的單一第三產業比重近60%不利于抵抗外部經濟的風險,應加強自身的經濟結構穩定性,合理范圍內發展多元經濟,避免只發展片面的幾種產業。

4 結論與對策建議

4.1 結論

海洋復合系統可持續發展是合理開發海洋所必須遵循的,可變模糊識別搭配四種可變參數模型相比于其他方法對于非線性復雜的海洋系統具有良好的可識別性和穩定性,為研究海洋系統提供了技術支持;復合系統承載力應遵循協調發展而不是單一系統片面發展,通過協調發展模型對承載力進行協調度和協調發展度測算推動了承載力向更深層面發展。

研究結果表明:(1)中國海洋資源環境經濟復合系統承載力總體向著良好態勢發展,承載力由2.87上升到2.7;但區域間差異性較大,呈現“南北中”較高承載力的三足鼎立格局;經濟、資源、環境子系統承載力的總體變化趨勢分別為上升、“倒型U”、上升;(2)中國海洋復合系統承載力協調性和協調發展度總體上也呈現上升趨勢,空間上協調性和協調發展較好的地區分別為海南、山東、福建和海南、上海、天津;從復合系統承載力和協調性的匹配來看,復合系統承載力較高的地區,子系統間承載力的發展并不協調,表明了綜合承載力的發展是由單一子系統發展所牽引;(3)對復合系統承載力變化的影響因素進行分析,發現中國各地區的海洋資源環境經濟承載力的影響因素存在不同,大體上經濟規模與經濟結構、海洋科研實力、海洋環境治理、海洋資源稟賦等因素是阻礙海洋復合系統承載力發展的主要影響因素。

4.2 對策建議

天津、河北、江蘇、浙江、廣東等地應積極調整海洋產業結構,降低重污染高耗能產業比重,發展海洋新能源產業、海洋生物醫藥業等第三產業,促進產業結構向“三二一”結構轉變;上海應引導海洋經濟建設向多元化方向發展,繼續培育海洋金融服務業、信息服務業、海洋文化創意產業等以抵抗外部經濟風險;河北、福建、廣西、海南應借鑒山東海洋科技發展經驗,合作建設海洋科技產業園,努力提高海洋科研實力;遼寧、福建應加強海洋環境保護與治理,借鑒山東“藍色海洋”發展經驗,建設海洋生態園,加大環保投資;天津、上海、江蘇、福建、廣西應通過提高海洋資源利用效率,立體利用海洋資源,發展海洋集約產業,發展如海水淡化業、海洋新能源業等海洋新興產業解決人均海洋資源不足的問題。

致謝:遼寧師范大學海洋經濟與可持續發展研究中心蓋美老師幫助寫作;展亞榮幫助模型講解,滿謙寧和謝永順同學幫助制圖,特此致謝。