醫療服務平臺與“互聯網+醫療”創新建設研究

張惠聰,張 雷,劉玉瑤,趙緒言

(重慶交通大學,重慶 400074)

醫療服務平臺與“互聯網+醫療”創新建設研究

張惠聰,張 雷,劉玉瑤,趙緒言

(重慶交通大學,重慶 400074)

在互聯網+時代來臨、國家深化醫療改革以及對“互聯網+醫療”的政策支持等背景下,生活中涌出大量智能醫療平臺。針對“互聯網+醫療”產業出現后的各種產品,多角度分析了“互聯網+醫療”當下的發展環境,指出了“互聯網+醫療”行業的特殊性,以及醫療數據壁壘、商業模式不成熟等問題,并結合筆者對現有醫療服務平臺的總結,針對互聯網醫療創業者提出了發展建議。

互聯網+;醫療改革;醫療服務平臺;醫療資源

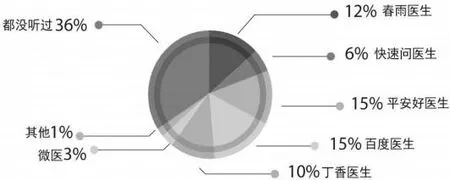

近年來,隨著國家對互聯網+的大力扶持,生活中出現了越來越多以依托互聯網+商業模式盈利的產品。互聯網+醫療是這個時代下的熱點之一,雖然此類APP據統計現已達2 000多種,但并沒有在真正意義上解決當下醫療存在的尖銳問題的高品質產品脫穎而出,據調查分析,市場對已經出現的醫療服務平臺熟悉度不高。

1 “互聯網+醫療”的發展環境與優勢

隨著人們生活水平的提高,民眾對醫療服務提出了更高的要求。傳統醫療行業存在著一定的問題,結構亟待調整,這為醫療服務模式提供了市場機會。見圖1.

圖1 群眾對醫療服務平臺的熟悉度

從醫患角度看,互聯網+醫療的模式打破傳統醫療服務的桎梏,緩解了醫患不平等關系,降低了就診成本,提高了就診效率,在一定程度上解決了目前“看病難、看病貴”和醫療資源覆蓋率低下等問題。

從資源配置角度看,互聯網+醫療充分利用醫療資源,民眾不需要在小病癥上大量耗時耗力,足不出戶就可以享受三甲醫院優質專家的線上診療,逐步弱化了傳統醫療系統在時空上的限制。同時,醫生也通過平臺創造個人品牌,不僅減小了行醫的機會成本,而且也依靠技術獲得了可觀的酬勞。此外,醫生的效率和品質都由患者和第三方監測共同評價打分,互聯網在很大意義上不斷監督著醫患間各自行使權利和履行義務的過程與結果,并以此施壓,推動著行醫質量的提升。從發展渠道角度看,互聯網+醫療不僅局限于醫患間的在線診療,現如今還涌出了醫療設備APP、醫療急救APP、醫療實時監測APP等全方位服務的智能平臺。互聯網+醫療推動著醫療在各方面上技術的進步,也為更多的創業者提供了發展的渠道和契機,營造了良好的行業氛圍。

2 “互聯網+醫療”存在的問題及分析

2.1 行業的特殊性

在當下存在的各類APP中皆偏向線上服務模式,有悖于傳統醫療講究的望聞問切。雖然在線醫療為醫生和患者建立了平等、便捷的交流平臺,但僅憑視頻、語音和畫面進行診療的移動醫療,缺乏面對面交流的立體信息,醫生很難作出準確的診斷結果,患者也容易因此產生對平臺的懷疑和不信任。

2.2 醫療數據的壁壘

互聯網+時代是一個基于大數據、云計算的智能時代。創業者往往需要獲得大量的醫療數據,從而建立相應的平臺體系。但互聯網+醫療作為新興的醫療發展商業模式,還需要從傳統的醫療體系中獲得信息,無論是患者還是醫院,都不會輕而易舉貢獻出數據,甚至醫院和供應商為了利益更需堅守壁壘,阻止共享。多年來,龐大的利益鏈使數據共享化面臨難以打破的僵局。

2.3 商業模式不成熟

目前,醫療服務平臺分為輕問診和智能醫療器械兩類。其中,輕問診商業模式下醫療平臺泛濫,主要依托線上交流的服務本身存在局限性,加之各網站流量的虛報,為后來的創業者設立了門檻。智能醫療器械商業模式下的醫療平臺、產品質量難以保證,監測數據的準確性未知,難以獲得顧客的信任和青睞。

3 針對“互聯網+醫療”發展的建議

互聯網+時代為廣大的創業者提供了眾多商機。創業者在選擇“互聯網+醫療”為發展方向的同時,也承受著來自傳統醫療、現存醫療服務平臺的壓力。

在平臺建立的過程中,應基于現有的醫療平臺取其精華,棄其糟粕。應盡可能采用“線上+線下”雙結合的醫療模式,優化流程緩解醫患糾紛、信息透明合理分流醫療資源、“好評+差評”帶來壓力和動力等;由于智能醫療產品生命周期較短,更新換代速度較快,存在許多的潛在競爭對手,因此,必須不斷發展合作醫院和醫生,形成、完善并擴大網絡式站點范圍,保證產品的市場穩定性;任何商業模式下的互聯網+醫療都要不斷提升產品技術水平,緊密結合國家政策,創造出值得消費者信賴、能從根本上切實解決問題的醫療產品,打造良好的行業氛圍。

[1]李穎,孫長學.“互聯網+醫療”的創新發展[J].宏觀經濟管理,2016(03).

[2]王爽,李揚,白松,等.互聯網醫療發展的相關建議[J].中國醫院,2016(06).

[3]任俊杰,孫俊獅,曹小清,等.向互聯網醫療注入人文精神[J].醫學與哲學,2016(09).

TP311.52

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2018.01.138

2095-6835(2018)01-0138-02

張惠聰 (1997—),女,重慶人,重慶交通大學本科生,研究方向為市場營銷。通訊作者:張雷(1980—),男,重慶人,講師,研究方向為復雜網絡、優化控制。

〔編輯:張思楠〕