我國農業價值鏈金融服務需求的影響因素實證研究

■ 姜 松,周 虹

(1.重慶理工大學 經濟金融學院,重慶 400054;2.重慶市地質礦產勘查開發局 208水文地質工程地質隊,重慶 400700)

一、引 言

隨著農業供給側結構性改革推進,我國“三農”發展也邁入新常態、迎來新機遇:新型農業經營體系、多種適度規模經營形態重塑農業發展新格局,產業鏈、價值鏈拓展引領農民與經營主體協作新方向,產業融合發展注入農村內生發展新動能。在宏觀環境和微觀生態都發生顯著變化的前提下,農業新型農業經營主體和農戶以各類農業產業新業態為依托,尋求產業鏈上縱向協作、共生發展和利益共贏。在這樣的大背景下,農戶和新型農業經營主體共同構成維系產業鏈運作的主體,利益聯結愈發緊密、協作方式日趨多樣、效果愈發凸顯。“公司+農戶”“公司+合作社+農戶”“農超對接”等“價值鏈”主導型的現代農業新業態,在產業示范、綠色發展和技術推廣等方面有重要引用作用,推動了物流、商流、信息流和資金流的循環流轉并形成了農業價值鏈。通過農產品價值鏈使農場生產由農村生活方式轉變為農業商業部門并使農業產業在對價值鏈增值機會不斷開發中獲得豐厚利潤和持續發展(Marting,2001;程傳興等,2012)。可以說,新時期“價值鏈”農業將是引領我國農業發展、促使模式創新和實現產業融合的新動力。

新發展機遇也使我國農業發展面臨諸多挑戰,一個突出的問題就是金融支持問題。“金融活,經濟活”。農業產業發展新業態的健康發展也就更離不開金融服務的有效支撐與保駕護航。2017年金融工作會議也明確提出了:“積極發展普惠金融,大力支持小微企業、‘三農’和精準脫貧等經濟社會發展薄弱環節,著力解決融資難融資貴問題”,奠定了新時期金融支農的總體基調。但在新形勢下,金融服務需求所根植的大環境也發生了較大的變化。“價值鏈”主導型的現代農業“業態”在成為推進農業現代化具體實踐途徑的同時,也使農戶與新型經營主體的融資額度增大、期限延長且通過“價值鏈”相互交織和牽制,單一經營主體或單一產業環節的融資問題將直接鉗制整個農業產業。在這樣的形勢下,創新金融服務供給模式就顯得比較迫切和急需。為此,國外前車經驗和我國金融創新實踐都不約而同的將破解途徑指向了農業價值鏈金融,主張站在農業“價值鏈”全局供應系統性金融服務。這不但根治了交易成本高、信息不對稱和“金融排斥”的傳統頑疾,而且實現了農業價值鏈增值、合作剩余創造和主體“共生”,逐步成為一種新型融資模式。

農業價值鏈金融拓展了金融服務供給視野與思路,有效化解了小農信息不對稱、交易成本高和抵押物缺失而形成“金融排斥”的先天痼疾,實現了農業價值鏈增值與合作剩余創造并形成了“普惠”共生。我國在2017年中央一號文件中也明確提出:“支持金融機構開展適合新型農業經營主體的訂單融資和應收賬款融資業務”。而訂單融資和應收賬款融資是農業價值鏈金融兩種非常典型的模式。可以清晰預見,在中央決策高層的政策誘使下,農業價值鏈金融將漸進成為金融機構在中央政府政策引導下創新金融服務重要模式選擇。但農業價值鏈金融作為一種新型金融業態,其在資信審核、授信額度和操作方式等諸多方式都與傳統金融服務供給存在的較大的差異性。金融機構進行農業價值鏈金融創新必須充分考量農業經營主體的需求及其影響因素,唯有此才能提升農業價值鏈金融產品創新績效和實現供需匹配。為此,在這樣政策背景下,開展農業價值鏈金融需求的研究就顯得十分必要,可以為金融機構創新農業價值鏈金融產品和構建我國新型農業經營體系提供理論支撐和實證證據。

二、文獻綜述

在構建新型農業經營體系政策引導下,現代農業由“從收到種”發展成為“從田間到餐桌”的全產業鏈形態 (Morgan和Murdoch等,2000;Opara,2003; Kremen和 Iles等,2012)。 農業專業大戶、專業合作社和農業企業逐步成為農業發展的中間力量 (黃祖輝等,2010;馬延安、苗淼,2013),農戶和新型農業經營主體在價值鏈主導的現代農業中獲益并共享價值 (董翀等,2015)。農業價值鏈的縱向一體化趨勢給融資創新帶來了新契機 (Bijman,2008;Murshid等,2017)。新時期隨著農業價值鏈擴展,金融服務也應該實現動態跟進與調整 (羅從清,2010;何廣文和潘婷,2014),從維持小農戶的“存貸匯”等基本金融服務走向更為現代的“產業金融”模式,或說向基于農業價值鏈環節和價值鏈上不同參與主體提供價值鏈金融服務的模式方向轉變 (何廣文和潘婷等,2014),進而專門圍繞農業價值鏈金融開展產品和服務創新 (Trienekens和Wognum等,2013;張惠茹,2013)。因此,農業價值鏈金融受到國內外學術研究的熱捧。農業價值鏈金融創新也成為一些地區金融機構在中央政府政策方針指導下探索金融支持農業發展新途徑 (劉西川和陳恩江,2013)。歸納起來,研究主要集中于以下幾個方面。

一是關于農業價值鏈金融概念理清及其運作機理研究。 Miller和Silva(2007)、Quiros等(2011)認為農業價值鏈融資是指一個或幾個金融機構基于農業價值鏈上不同主體之間的商業關系而提供的金融服務,其包括兩個層面:一是價值鏈內部融資,即價值鏈上主體之間的貿易信貸形式的資金流;二是價值鏈外部融資,即外部金融機構向價值鏈上某些主體提供金融服務而注入的資金流。由于“價值鏈”和“供應鏈”兩個詞常常混用 (何廣文和潘婷,2014)。因此,也有學者認為價值鏈金融等同于農業供應鏈金融,如Camerinelli(2009)、Hofmann和Belin (2011)等。在對其運作機理進行研究方面,洪銀興和鄭江淮(2009)、張慶亮 (2014)等認為價值鏈金融通過價值鏈紐帶將農戶、新型農業經營主體等價值鏈參與者以及農業產前、產中和產后等不同價值鏈環節串聯,有效化解了信息不對稱、交易成本高和合理分配與共享價值鏈平均利潤的問題,是解決小農戶、企業、加工者之間由于資金缺乏而使經營活動陷入困境一種有效方法。同時,其強化了新型農業生產經營主體與金融服務供給主體的有機聯系并形成了長期穩定交易關系,減少了委托代理作用 (KIT和IIRR,2010;張慶亮,2014)。

二是關于農業價值鏈金融實踐案例與效應研究。Evbuomwan和Okoye(2017)以尼日利亞和其他撒哈拉以南的非洲國家為研究樣本,認為在小農戶生產經營模式占主導的地方,農業價值鏈金融成功實現小農戶和市場的有效對接。Mattern和Ramirez(2017)認為價值鏈金融雖然有助于降低風險、提高農作物產量、進行流動性管理和提升交易水平,但是實際上需要小農家庭對于農業價值鏈金融仍遙不可及。實踐中如果能將“數字工具”融合到價值鏈金融中的DFS模式,則有助于克服金融服務障礙、提高金融交易效率和改進市場機會。Middelberg(2017)以贊比亞為例,認為在農業人口占85%的現實約束下,農業價值鏈金融有效提升了農戶信用水平,增加了小農戶的金融準入水平,進而有效提升了農業機械化、提高了農業生產效率。相比較國外學者實踐案例的探索,國內學者主要從收入效應的角度對農業價值鏈金融效果進行評價。如董翀、鐘真和孔祥智(2015)研究發現,農戶參與價值鏈融資有助于增加農戶的農業收入和促進要素投入,并增加農戶對相關生產服務的可得性。

三是關于農業價值鏈金融風險識別與防范研究。Zander(2016)主要從價值鏈內部融資的角度揭示了價值鏈金融對正規金融部門和農業部門的影響,認為價值鏈內部融資存在消費者保護缺失的風險,這類風險對于促進農業價值鏈金融健康發展至關重要。楊軍和房姿含 (2017)運用Logistic模型對供應鏈金融信用風險進行預測,發現對供應鏈信用風險的調控需對其各參與主體參與的經濟活動進行信用風險管理,銀行應選擇供應鏈中長期穩定、信用水平高的核心企業開展合作。黃芳和高更君 (2017)從農業企業視角出發,揭示了P2P網絡借貸平臺在供應鏈金融中的基本特征,并認為流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險共同構成了農業供應鏈金融風險的主要內容。彭路 (2015)研究發現,交易成本和信息不對稱性決定了我國農業供應鏈以間接融資為主,其風險特征主要表現為道德風險突出、整體風險難識別、可能引致區域系統性風險和行業系統性風險。張東搏 (2017)研究發現,深挖農業供應鏈金融業務風險并加強對其金融風險管控力度,是規范農業供應鏈金融業務的題中之義,然后其從信用風險和信息不對稱風險等方面深入剖析了農業供應鏈金融的金融信用風險源特征及風險誘因。馬九杰和羅興 (2017)以廣東省湛江市對蝦產業為例,揭示了農業價值鏈金融的風險管理機制,研究認為在農業價值鏈中,基于風險控制的承諾可置信的前提條件是農超核心組織對于農業產業鏈的全流程控制以及對流通環節的采購、倉儲、交易、結算等全過程的把控。

國內外學者關于農業價值鏈金融諸方面的研究為本研究奠定了堅實理論基礎,但通過文獻梳理也發現存在一定改進空間:一是現有研究對于農業價值鏈金融的揭示往往集中于其運行機理及其風險防范等基礎性、定性研究成果居多,應用性、定量研究也基本上停留于發展中國家或者典型區域的案例評估,其他類型的實證研究并不多見,亟待補充。二是農業價值鏈金融實現了金融中介、新型農業經營主體和農戶的有效利益聯結,被譽為“普惠金融體系”的重要構成內容和寄予厚望。但農業價值鏈金融在運作程度、操作流程、授信模式等方面與傳統金融有很大的不同。但從我國農業經營體系來看,分散經營農戶仍占據較大比重,其信用水平和財務能力相較新型農業經營主體都較差,這也是制約農業融資難問題的主要癥結。所以,從這個層面來說,農業價值鏈金融的需求主體就應是分散經營農戶,從農戶視角探究其對農業價值鏈金融需求問題十分必須。因為若不能實現供給和需求的有效銜接,農業價值鏈金融業也只是“空中樓閣”“有價無市”。鑒于此,本研究基于我國微觀調研數據,建立計量模型實證農戶對于農業價值鏈金融需求的影響因素,為促進農業價值鏈金融健康發展和化解農業融資難問題提供實證依據。

三、實證方法、變量說明與數據來源

(一)實證方法

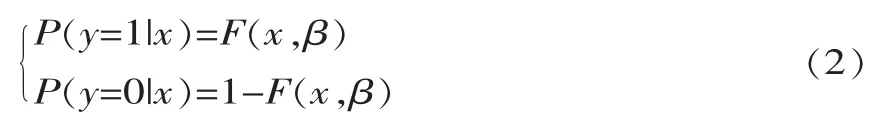

農戶對于價值鏈金融需求往往存在兩種選擇:有需求 (y=1)和無需求 (y=0)兩種,如果從數據類型的角度來看,作為被解釋變量的農業價值鏈金融需求是“離散非連續”的。這時候不適合進行OLS回歸,可以建立離散選擇模型來進行分析。而農戶對于價值鏈金融需求的的兩種選擇就是典型的“二值選擇模型”。然后,農戶是否會形成價值鏈金融的有效需求則受制于多重因素因素影響,如個體特征及風險偏好、農產品市場特征、制度特征以及區位條件等,假設將其作為解釋變量就可以得到實際運用的計量模型:

在式 (1)中y是不可觀測的潛變量,而且其估計值可能會出現大于1或者小于1等不合實際的情況,為了使其估計值在 [0,1]范圍內,考慮y的兩點分布函數:

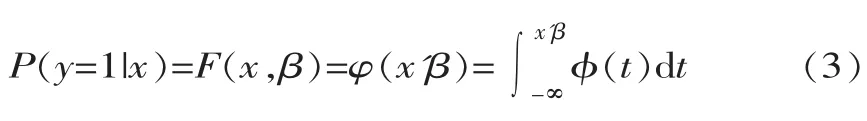

通過選擇合適的分布函數F就可以保證估計值介于區間 [0,1]。而二值選擇模型又可以分為probit模型和Logit模型。二者主要的不同就是分布函數不同。如果分布函數為標準正態分布,如果下面式 (3)的等式成立,此模型就是probit模型:

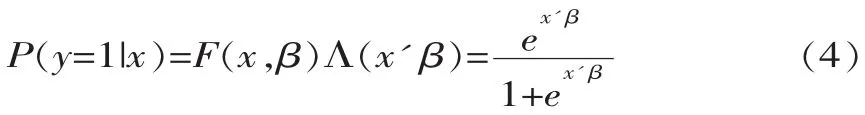

若分布函數為邏輯分布函數,那么如果式(4)成立,其就是Logit模型:

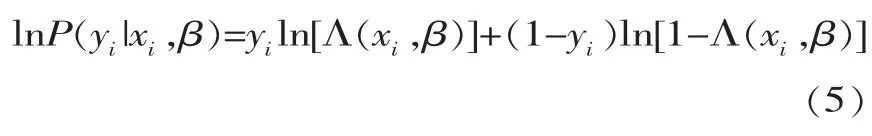

由于邏輯分布的累計函數有解析表達式,而標準正態分布沒有,所以Logit的計算相比probit的計算比較簡單。通過對式 (4)取對數則可得:

則Logit模型的樣本對數函數為:

在stata中通過來最大化此非線性函數就可以得到模型的相關估計變量。則幾率比為:

(二)變量說明與理論預期

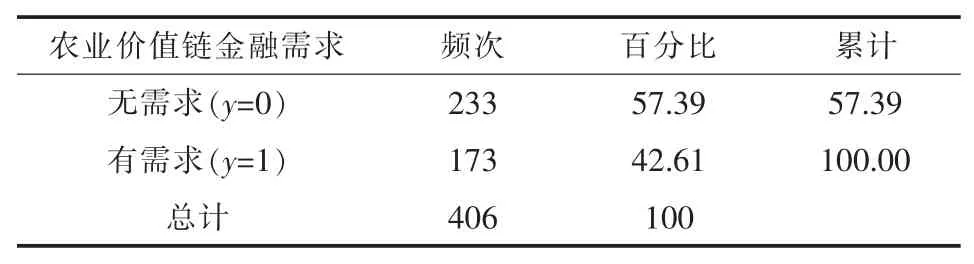

被解釋變量。農業價值鏈金融需求 (y)。金融創新實踐中,農業價值鏈金融創新類型多樣、發展迅速,但若對其進行歸納和總結,基本上可以概括為核心企業擔保型、存貨質押型、應收賬款質押型、倉單質押型和訂單質押型等。但從農戶的視角來看,其獲取農業價值鏈金融服務主要通過農業價值鏈上新型農業經營主體 (如涉農企業、農民專業合作社、家庭農場、專業大戶等)的擔保、增級信用水平的途徑獲取。當然,在訂單農業發展中,農戶也可以通過訂單質押的方式獲取農業價值鏈金融服務。但是,由于訂單農業自身發展的不穩定性和不平穩性,訂單質押型農業價值鏈發展并不成熟、相應金融產品也較少。為此,在本研究中在中所刻畫的農業價值鏈金融類型主要是擔保型模式。在具體的量化中,研究聚焦的是訂單農業這一典型農業“價值鏈”類型。通過問卷中:“如果簽訂訂單后,新型農業經營主體滿足您家的相關融資擔保需求”選項進行量化。如果是則賦值為1;否則賦值為0。量化后的數據統計情況如表1。由表1可知,在所有調研樣本中,有農業價值鏈金融需求的農戶有173人,占樣本總量的42.61%;沒有農業價值鏈金融需求的農戶有233人,占樣本總量的57.39%。比較來看,沒有農業價值鏈金融需求的農戶占據較大比例。作為一種普惠金融產品,是什么原因導致這種狀況呢?就需要繼續進行實證揭示。

表1 農業價值鏈金融需求情況

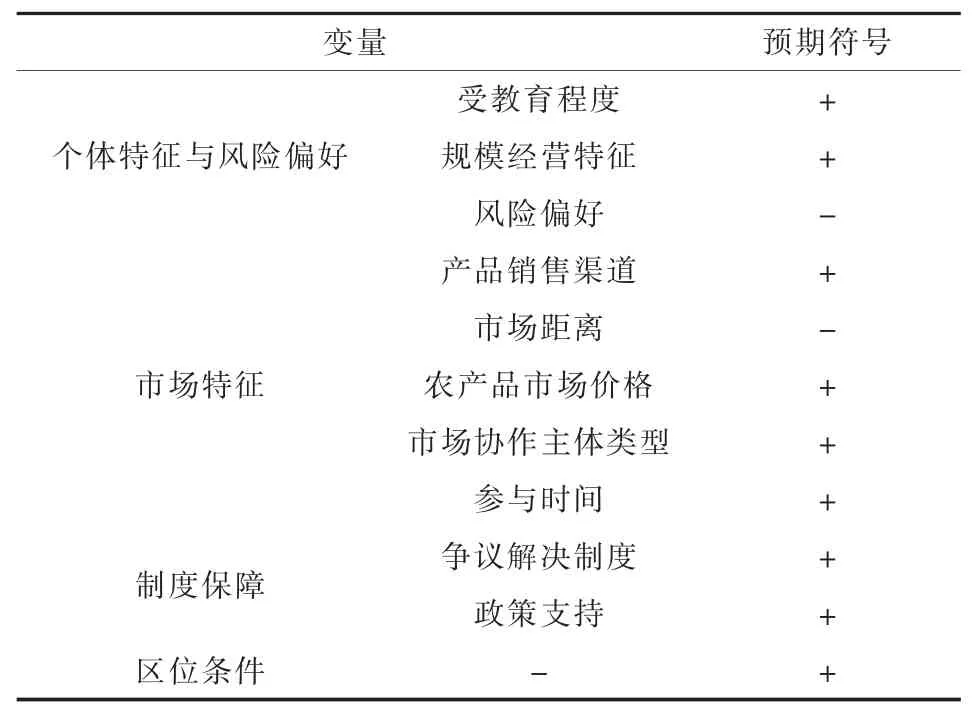

解釋變量。農戶對于農業價值鏈金融的有效需求取決于多重因素,但若對這些因素進行概括基本上可以概括為個體特征與風險偏好、市場特征、制度保障與區位條件等因素。其中,個體特征和風險偏好揭示的是農戶的信用水平、市場特征揭示的是農業價值鏈運行情況、制度保障揭示的是農業價值鏈的穩定情況,區位條件反映的是區域稟賦條件。在個體特征和風險偏好方面,本文主要考慮農戶的受教育程度 (education)、經營特征 (scale)和風險偏好 (risk)3個主要變量;市場特征主要考慮產品銷售渠道 (where)、市場距離(distance)、農產品市場價格 (price)、市場協作主體 (selection)和參與年限 (time)5個變量;制度保障主要考慮爭議解決制度 (way)和政策支持(policy)兩個變量;區位條件變量主要考查樣本所在地的地形特征見表2。具體來說:

在個體特征和風險偏好方面,受教育程度和經營特征是影響農業價值鏈金融需求的重要因素。一般來說,受教育程度越高,農戶信用水平也就越高,在農業價值鏈創造中所發揮的作用越強、貢獻越大,新型農業經營主體也愿意為其提供各類融資擔保服務,因而其對于農業價值鏈金融需求也就越大。同時,隨著多種農業適度規模經營的發展,規模經營特征也是反映農戶個體特征的重要指標。適度規模經營農戶在經營效率、經營目的以及市場化程度等方面都與小農戶經營特征千差萬別,其在產前、產中和產后等諸多環節都有相應的金融服務需求,這其中價值鏈金融服務當然也就并不例外。值得注意的是,這類群體也是開展價值鏈共創中,新型農業經營主體關注的重點群體,其聯系也更為緊密、協作更為深層,農業價值鏈發育也就更為穩健且已形成共生生態,逆向選擇和道德風險問題已充分化解。金融中介機構基于農業價值鏈提供金融服務也就是必然。最后,風險偏好也會影響到金融服務需求。站在農戶角度來看,風險偏好者對價值鏈金融服務需求更為強烈,但站在金融機構的角度來看,其更樂意向風險規避者或者風險中性的農戶供給提供服務。這一點需要借助經驗檢驗的進一步佐證。

表2 各變量影響的理論預期

在市場特征方面,農產品銷售渠道、市場距離、農產品市場價格、市場協作主體類型以及訂單農業從事時間等變量都是影響農戶價值鏈金融需求的重要因素。其中,農產品銷售渠道反映的實質是農業商品化、市場化程度以及農業價值鏈的發育程度。一般來說,如果農產品能銷往本地市場或進行跨區域銷售,則說明農產品商品化程度越高,農業價值鏈也就越發達,在產前、產中乃至產后等諸多價值鏈環節,農戶依托價值鏈融資的可能性也就越大,價值鏈金融服務需求也就越旺盛。市場距離反映的是農業價值鏈運行成本。如果農戶距離本地農產品市場越遠,其所面臨的信息成本、搜尋成本等交易成本也就越大,進而會導致農業價值鏈運行成本激增、價值創造空間縮窄。依托價值鏈進行融資的困難可能也就越大,價值鏈金融需求就會變小。農產品市場價格反映了農業價值鏈運行環境。農產品價格作為市場資源配置的“指揮棒”,反映的是市場秩序和農業價值鏈穩定程度。一般來說,農產品價格越穩定,農業價值鏈運行的外部環境越好,農戶依托價值鏈融資的可行性也就越高,需求也就越大。市場協作主體類型,主要揭示的是農戶開展訂單協作的新型農業經營主體類型,反映的是農業價值鏈引領和輻射帶動作用。一方面,新型農業經營主體是聯結分散經營農戶和“大市場”的橋梁,另一面,也作為農戶和金融機構聯系的中介和擔保人,以“信用增級”的方式為農戶獲取價值鏈金融服務提供堅實保障。最后,訂單農業從事時間反映的是農業價值鏈的運行效果,也會對農戶的價值鏈金融需求產生影響,其一般會通過“路徑依賴”機制發生作用。從事時間越久,農戶依托價值鏈進行融資可行性也就越高,需求也就越大。

在制度保障方面,農業自身的特殊決定農業價值鏈的特殊性。農業價值鏈相比較其他產業價值鏈來說的最為明顯的特殊性就是其自身的穩定性和持續性問題。比如在訂單農業這一典型的農業價值鏈中,參與價值創造的農戶和新型農業經營主體受制于各方因素都存在違約的可能性和面臨信用風險。因此,相比較其他價值鏈的市場化利益聯結所形成的穩定“共同體”,農業價值鏈的穩定和良性運作需要一定的制度保障以規避其中的信用風險。為此,如果價值鏈型農業運轉的過程中有明確的爭議解決制度和政府政策支持的話,農業價值鏈的運轉就更有效率也更易被金融機構所認同和接受,農戶和新型農業經營主體依托農業價值鏈進行需求強度也就越大。

最后,區位條件也是影響農業價值鏈金融需求的重要因素。農業價值鏈的發育程度一般與區域經濟增長整體水平、發展階段等特征存在重要聯系。尤其是與農業的特色化、效益化存在密切關聯。一般而言,特色農業、效益農業越發達,農業價值鏈發育也就越成熟。所以,考慮農業價值鏈金融需求不可避免的要考慮區位條件,尤其是其中的地形條件。地形條件不同,農業價值鏈類型不同,價值鏈金融需求也存在差異性特征。

(三)數據來源

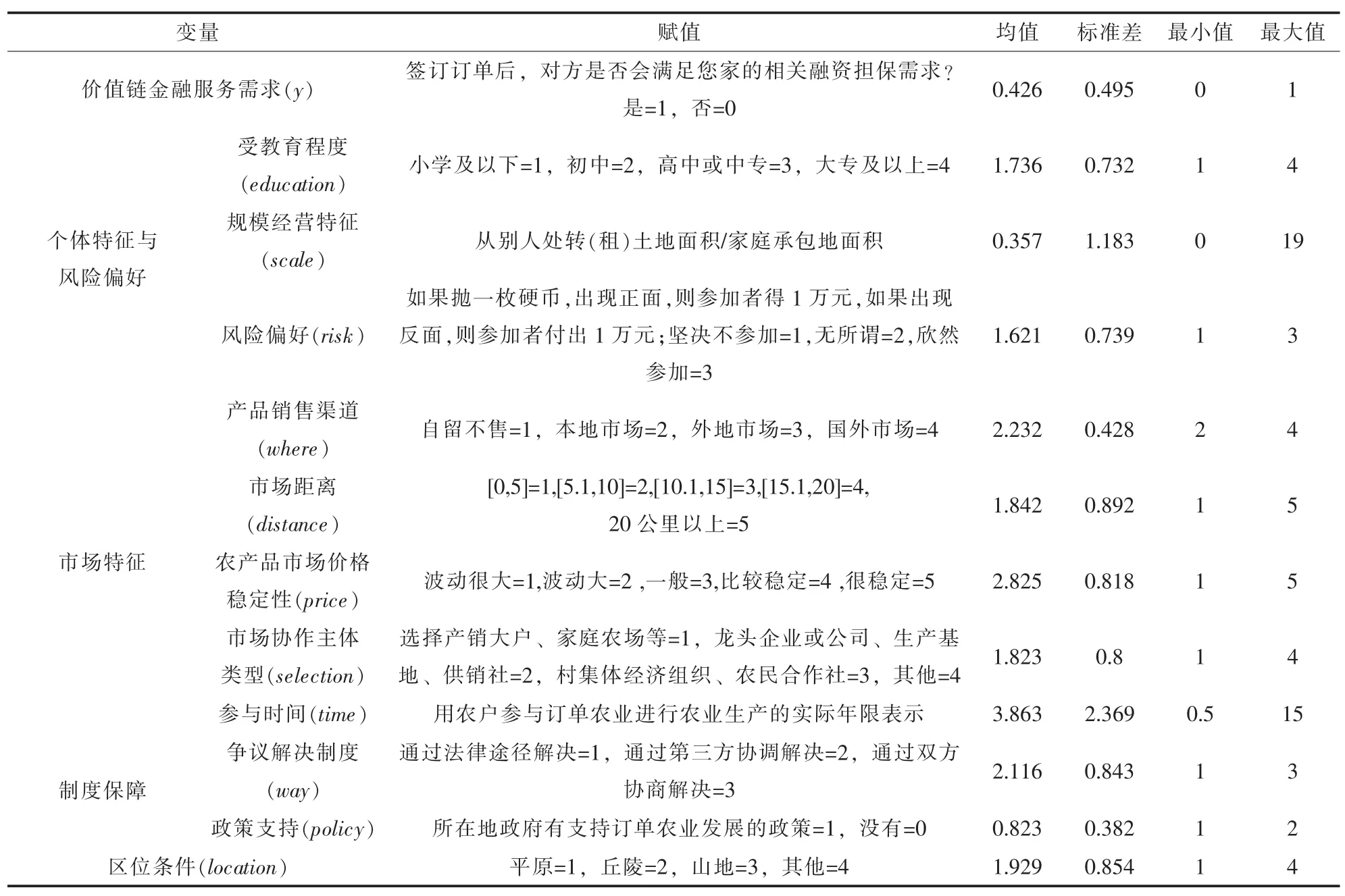

基于上述變量說明,本文中所涉及的所有變量的指標量化方式及其描述性統計信息如表3。數據來自研究團隊2017年在重慶、四川、云南、貴州、安徽、江西、山東、內蒙古、河南、湖北、湖南共計11省 (區、市)開展的調研。研究區域選擇采用分層抽樣和典型調研相結合的方式進行。其中,分層抽樣按照我國東部、中部和西部的空間分布劃分,東部區域選取山東為典型代表,中部地區選擇江西、安徽、河南、湖北、湖南等區域,西部地區涵蓋重慶、四川、云南、貴州、內蒙古等地。之所以,中西部區域涵蓋區域較多主要是因為受制于產業結構調整、區域布局調整以及梯度轉移的影響,中西部地區特色農業資源豐富、類型多樣,存在顯著比較優勢和競爭力,因而所涵蓋的農業價值鏈類型也較為多樣,進行農業價值鏈金融方面的研究所覆蓋的樣本就有典型性和代表性。

表3 變量賦值與描述性統計信息

四、實證結果及分析

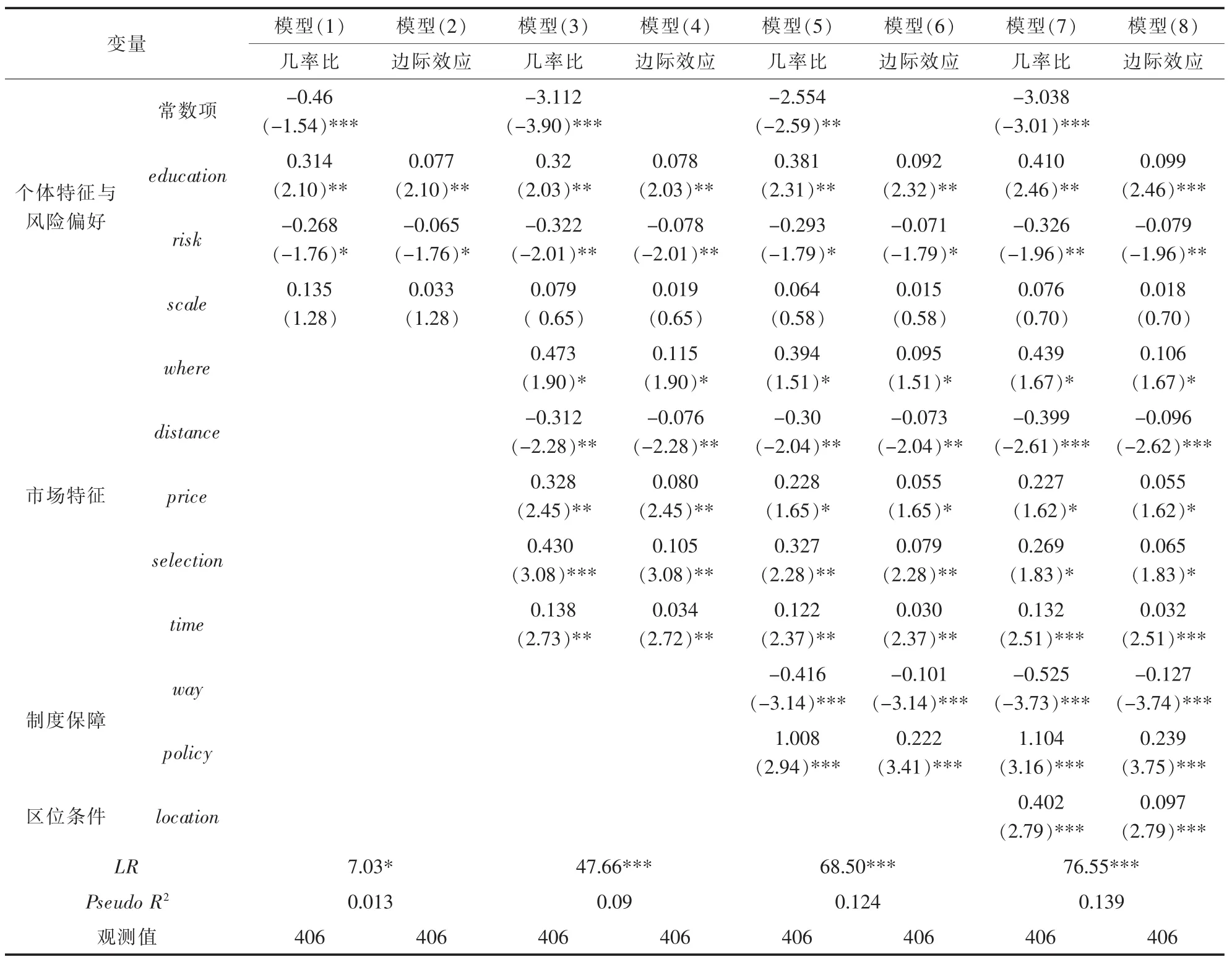

基于上述量化數據,對Logit模型進行估計,結果如表4。由于模型中所涉及變量較多,可能會存在多重共線性問題。為了增強模穩健性、科學性和解釋能力,本研究以個體特征及風險偏好基準,并在此基礎上逐步添加市場特征、制度保障以及區位條件因素,并據此檢測估計結果變化和判斷其估計質量。雖然在二值選擇模型中,對于變量的分析主要看幾率比,但是為增強研究層次,本研究仍然給出了邊際效應的估計結果。其中,模型 (1)和模型 (2)給出的是個體特征及風險偏好量化因素的幾率比和邊際效應結果;模型(3)~(4)、模型 (5)~(6)、模型 (7)~(8)分別給出的是添加市場特征、制度保障以及區位條件量化指標的模型幾率比和邊際效應估計結果。綜合比較來看,在基準模型基礎上,引入其他變量后各變量的影響方向并未發生變化,模型總體來說是十分穩健的。從 LR值來看,分別為 7.03、47.66、68.50、76.55 均在相應的顯著性水平下通過檢驗,而且值的大小也呈現遞增態勢。說明各模型系數的聯合顯著性較好,模型擬合度較好、解釋能力較好。基于此,本文最終選取模型 (7)作為結果分析的依據。具體來說:

一是在個體特征與風險偏好方面,各因素的影響效應并不相同。農戶受教育程度 (education)對農業價值鏈金融需求的影響顯著為正。隨著農戶受教育程度的提高,其對于農業價值鏈金融的需求概率和強度會顯著提升。一般來說,受教育程度高的這類農戶群體是涉農企業、農民專業合作社等新型農業經營主體重點篩選與甄別對象,二者之間的利益銜接程度也更為密切,新型農業經營主體也更愿意對其進行信用增級。當然,受教育程度高農戶其市場意義、經營水平,尤其是信用水平也更高,也符合金融機構授信條件。風險偏好 (risk)對農業價值鏈金融需求的影響顯著為負。在對風險偏好進行量化時,本研究通過選項“如果拋一枚硬幣,出現正面,則參加者得1萬元,如果出現反面,則參加者付出1萬元;堅決不參加=1,無所謂=2,欣然參加=3”進行量化,可以看出,農戶風險類型依次為風險規避者、風險中性者和風險偏好者,可以看出,風險規避者的價值鏈金融需求最為最大,這也符合理論預期。綜合這兩個變量來看,這事實上和歐文·費雪提出的“知識和風險反向變動”的研究結論有異曲同工之處。但經營規模 (scale)對農業價值鏈金融需求的影響并不顯著,和理論預期存在一定的背離性。這可能是揭示了當前我國農業適度規模經營發展水平并不高、農地細碎化的特征事實,需要進一步揭示。

二是在市場特征方面,產品銷售渠道(where)、市場價格穩定性 (price)、協作主體類型(selection)以及訂單農業參與時間 (time)等變量均對農業價值鏈金融需求影響顯著為正。其中,若農戶將產品銷往外地市場或者國外市場,其對于價值鏈金融需求概率和強度都會顯著增加。隨著農業市場化、商品化和產業化的推進,農業價值鏈金融需求是題中之義和必然選擇。從金融機構的角度來看,新時期農業金融創新也轉變觀念,順應農業市場化、商品化趨勢。農產品市場價格越穩定,農戶對于價值鏈金融需求概率和強度也就越大。維護農產品價格穩定利于為農業價值鏈金融創新營造一個平穩、可靠和良性的環境條件。協作主體類型對農業價值鏈金融需求也存在顯著的正向影響,選擇產銷大戶、家庭農場,涉農企業、生產基地以及供銷社,村集體經濟組織以及農民專業合作社等主體合作后,其農業價值鏈金融需求會逐步遞增。所以,從中也可以看出,在農業價值鏈發展過程中,應充分的發揮村級集體經濟組織和農民專業合作社這些“組織化經營主體”的作用。當然,這和組織化經營主體的屬性是密不可分的,其主要是農戶通過自愿聯合、民主管理形成的互助性組織,其本身就存在一種隱性聯保、熟人機制,有助于化解價值鏈金融服務供給前的逆向選擇問題。同時,由于“努力方向”一致,也利于化解價值鏈金融服務供給后的道德風險問題。因此,在農業價值鏈金融服務供給中應充分發揮農民專業合作社作用,通過擔保機制、反擔保機制創新,為農戶依托價值鏈融資奠定堅實基礎。訂單農業參與時間對于農業價值鏈金融需求的影響也顯著為正,這和理論預期一致,農戶參與訂單農業這一價值鏈型農業的時間越長,其依托價值鏈進行融資的需求也就越強烈。但在市場特征方面,市場距離 (distance)對農業價值鏈金融需求影響顯著為負,距離農產品市場距離越遠,交易成本和價值鏈運營成本、發育程度以及穩定性也就比較差,進而抑制農戶依托農業價值鏈融資需求。

三是在制度保障,爭議解決制度 (way)對農業價值鏈金融需求的影響顯著為負,若發生爭議后,通過法律解決、第三方協商解決和雙方協商解決等方式的影響效應會依次遞減。所以,要激發農業價值鏈金融需求,應建立健全農業立法體系,尤其是在現有法律框架范圍內,增設農業生產經營主體,尤其是農戶權益保護方面的立法,為農業價值鏈金融的持續、健康、快速發展奠定堅實的制度基礎。政府政策支持 (policy)對農業價值鏈金融需求的影響顯著為正,當地政府對于訂單農業發展的各類支持支持實際上對農戶依托價值鏈進行融資也存在一定的隱性增信機制,也更易被金融機構所接受。因而會對農戶的價值鏈金融需求產生一定的推動作用。

四是區位條件方面,其對農業價值鏈金融需求的影響顯著為正,呈現的是平原地區農業價值鏈金融需求一般要小于丘陵地區和山地地區。一般來說,農業價值鏈的發育程度主要與特色農業產業、特色農產品有密切關聯,其一般具有高經濟效益、高附加值、價值鏈多元等特征,符合金融機構供給金融服務的基本前提,而這是丘陵地區和山地地區的比較優勢。而平原地區主要以糧食作物為主,而糧食作物的生產經營各環節的貸款是政策性金融機構的主要信貸支持重點,因而以價值鏈為依托融資的需求也相對較小。所以,從中也可以看出,農業價值鏈金融會化解丘陵和山地區域農業融資難問題的一種重要路徑選擇。

表4 模型估計結果

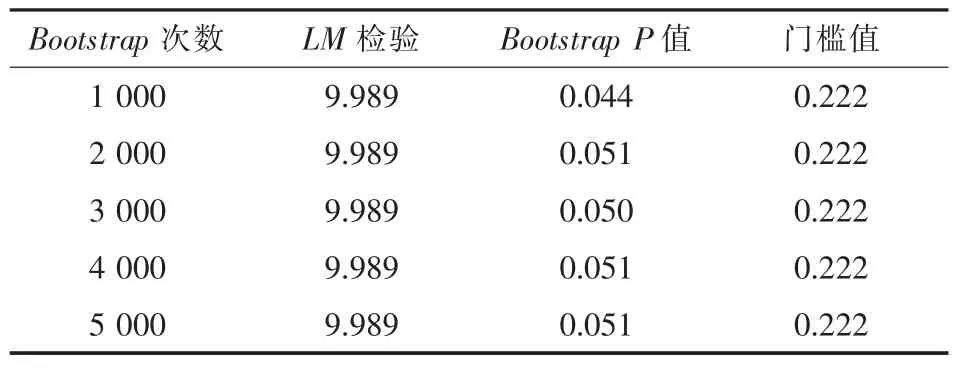

綜合來看,受教育程度、產品銷售渠道、市場價格穩定性、協作主體類型、訂單農業參與時間、政府政策支持以及區位條件對農業價值鏈金融需求有促進作用,風險偏好、市場距離以及爭議解決制度類型會對農業價值鏈金融需求產生制約作用。但值得注意的是,農業經營規模對農業價值鏈金融需求的影響則并不顯著,其中一個可能的解釋就是當前我國農業適度規模經營水平仍比較低,并未達到效應產生的臨界值。需要運用其他手段對其進行進一步揭示和論證。為此,本研究繼續運用專門針對截面門檻數據的回歸技術,考查不同門檻值下,農業經營經營規模對農業價值鏈金融需求的影響效應變化。為此,在接下來的部分,本文主要借鑒Hansen(2000)的基本做法,通過Bootstrap方法來模擬計算似然比統計量LM值來對是否存在門檻效應進行檢驗。結果見表5。同時,為了檢驗不同Bootstrap次數下門檻值檢驗結果的穩定性,表5中分別給除了1 000次~5 000次bootstrap方法來模擬計算似然比統計量LM值。由表5可以清晰看到,在不同的模擬次數下,LM檢驗均拒絕“不存在門檻效應”的原假設。說明農業經營規模水平對農業價值鏈金融需求確實存在一定的門檻效應。

表5 門檻值檢驗結果

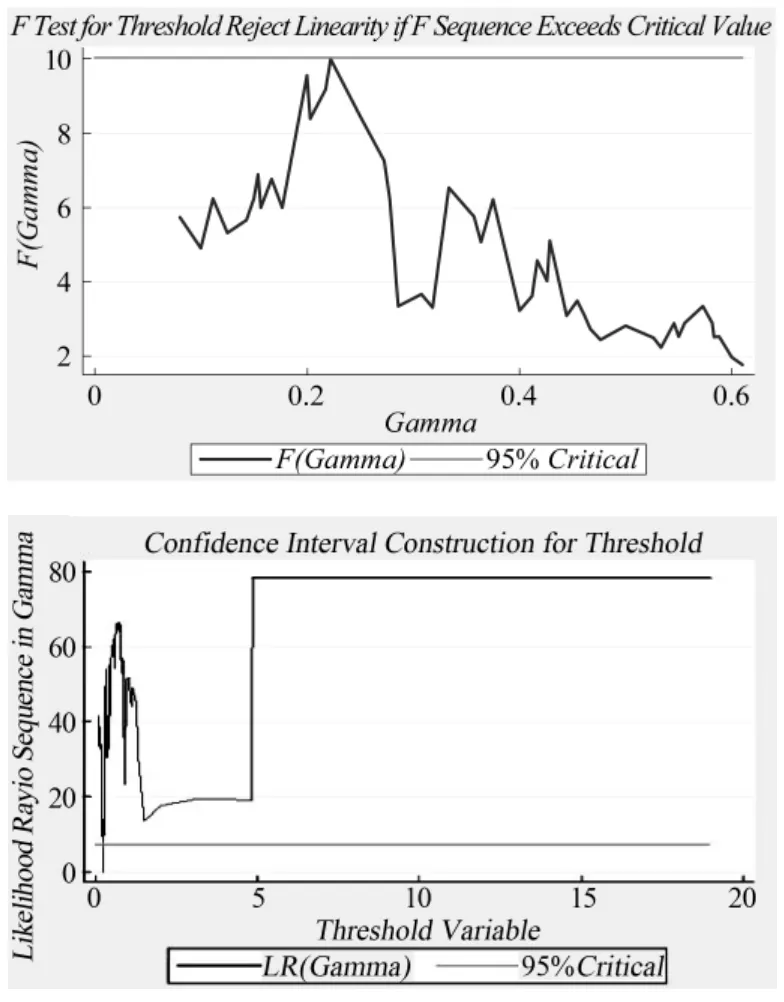

另外,從表5也可以看出,在不同的Bootstrap次數下,門檻值均為0.222,這充分說明了農業經營規模門檻值的穩健性和可靠性。進一步的,圖1給出了門檻值檢驗的顯著性。由圖可以看到,門檻值在95%的顯著性水平下通過檢驗。這也進一步證實了前文的猜想,可以進行不同門檻值下影響效應和影響程度的估計。

圖1 門檻效應及門檻值顯著性

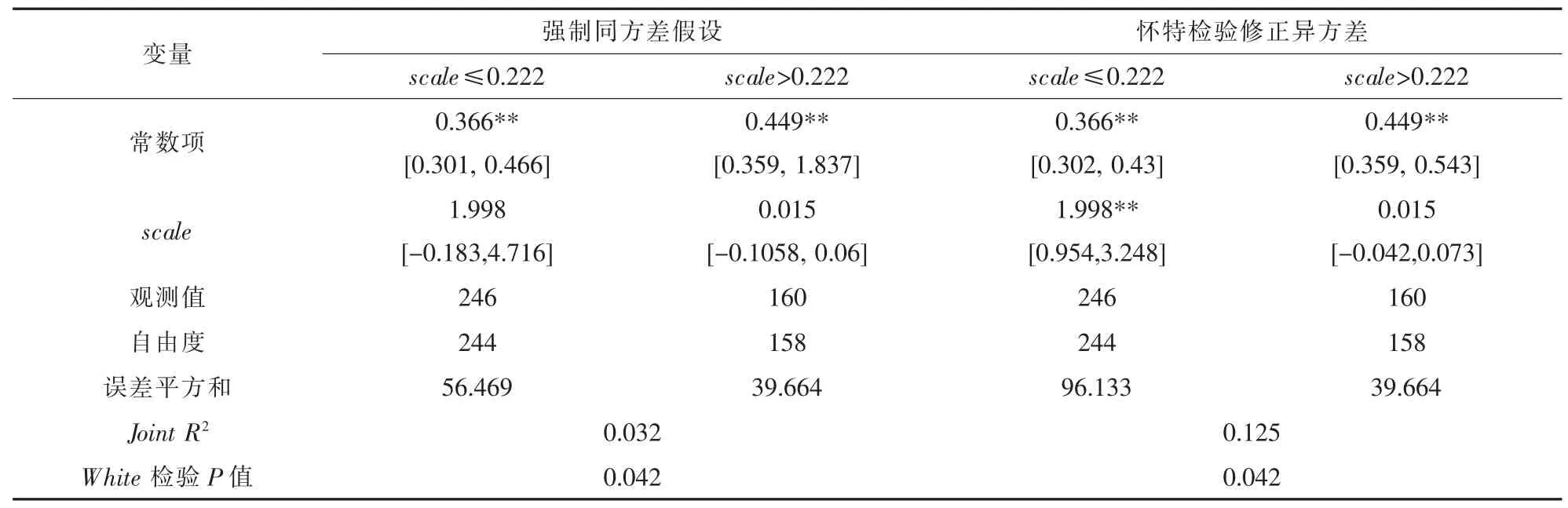

由于研究中運用的是截面數據,在具體估計中容易存在異方差問題。為此,Hansen(2000)也給出了兩種修正方式:一是強制同方差假設;二是運用懷特檢驗修正異方差。通過這兩種方式使回歸結果達到無偏性、有效性和一致性。為了更好體現估計結果的精準性,表6同時給出了兩種方法的估計結果。通過比較強制同方差假設和運用懷特檢驗修正異方差的結果我們可以看到,二者之間并不現在顯著差異。但需要注意的是,運用懷特檢驗修正異方差的結果的Joint R2要大一些,說明模型的總體解釋能力也較強。為此,在具體分析中以懷特檢驗修正異方差結果為準。從中可以看出,當農業經營規模處于scale≤0.222這一區間范圍時候,其對農業價值鏈金融需求的邊際影響系數為1.988,影響效應顯著為正;但當農業經營規模處于scale>0.222這一區間范圍內時,其對農業價值鏈金融需求的邊際影響系數為0.015,但并不顯著,存在邊際遞減規律。所以,總體來看,農業經營規模也不是越大其對農業價值鏈金融需求的影響效應也就越大,恰恰相反,調研樣本中所揭示的唯有農業經營規模處于第一個門檻區間范圍時候,其對農業價值鏈金融需求的影響顯著為正,而且影響程度也最大。這可以從以下幾個方面來理解:如果農戶生產經營規模較大,其就可以自然進化為專業大戶這一新型農業經營主體,其可以直接通過金融機構獲得相應金融服務,而不必借助于價值鏈其他參與主體“信用增級”的方式獲取價值鏈金融服務。而這一點也和價值鏈金融的使命是一致的,其主要是致力于解決農業價值鏈參與中的“長尾人群”的融資難問題的,是普惠金融體系的重要組成部分。在實踐層面,金融機構在進行農業價值鏈金融產品創新時,仍應將對象錨定為農業價值鏈參與中的“長尾人群”,而不應打著農業價值鏈金融名義向新型農業經營主體偏移,否則也就違背了農業價值鏈金融創新的初衷。

表6 門檻模型估計結果

五、研究結論及政策建議

本文基于我國微觀調研數據,聚焦訂單農業這一典型價值鏈農業類型,從農戶視角運用二元選擇Logit模型以及截面門檻模型探究其對農業價值鏈金融需求的影響因素。研究發現,受教育程度、產品銷售渠道、市場價格穩定性、協作主體類型、訂單農業參與時間,政策支持以及區位條件等因素對農業價值鏈金融需求有顯著的促進作用。但風險偏好、市場距離和爭議解決制度類型會對農業價值鏈金融需求產生制約作用。農業經營規模對農業價值鏈金融需求的影響并不顯著。但進一步的截面門檻模型估計結果顯示,農業經營規模對農業價值鏈金融需求的影響存在明顯的門檻效應,在低門檻區間內,其對農業價值鏈金融需求的影響顯著為正,但跨越到高門檻區間后,其對農業價值鏈金融需求的影響則并不顯著。研究所蘊含的政策含義如下:

在政府層面,政府應支持農村市場體系建設,化解農業價值鏈創新以及服務供應中的交易成本問題。在新時期可以將“互聯網+”行動,實施“互聯網+流通”計劃,將互聯網技術融入到農村市場體系建設中來,發揮電商等新興市場主體在農村市場建設的積極作用。同時,應綜合運用多種價格調控手段,確保農產品價格尤其是農產品生產資料價格的穩定,減少農戶參與價值鏈農業的運行成本以及增強農業價值鏈金融可獲性。當然,政府應建立健全農業立法體系,尤其是爭議解決以及農民權益保護方面立法,維護農業價值鏈穩定性和調動金融機構供給價值鏈金融服務積極性。還應加強對訂單農業、農超對接、“公司+農戶”“公司+基地+農戶”等價值鏈型農業發展的扶持力度,通過財稅手段對開展價值鏈型農業的新型農業經營主體的培育和扶持,為農業價值鏈金融的發展創造良好的環境條件和制度保障。

在金融機構層面,應轉變傳統“點對點”式的金融服務供給模式,進而轉向農業價值鏈金融服務供給模式,通過聚焦特色農業價值鏈、產業鏈,減少逆向選擇和道德風險,打包供應系統性、綜合性金融服務。在實踐中,以商業銀行為代表的金融機構也逐步開始推行農業價值鏈金融服務創新,但是其在具體操作實踐中,仍以新型農業經營主體為授信對象,在事實上背離了農業價值鏈金融“普惠金融”的內核本質和根本屬性。在精準扶貧和全面小康建設的新時期,金融機構也應轉變思路,將滿足價值鏈參與農戶的金融服務需求作為農業價值鏈金融創新的主旨。考慮到現實中,農業價值鏈的特殊性以及新型農業經營主體的發育程度,單純依靠新型農業經營主體的信用增級機制也可能無法滿足金融機構授信需要,仍需要銀擔合作,建立健全再擔保機制,推動農業價值鏈金融發展邁入新時期、跨上新階段。

在農戶層面,其也應轉變觀念,順應新時期農業發展特色化、商品化、價值化發展的新趨勢,以特色農業產業、農產品為依托,通過與新型農業經營主體合作方式切入農業價值鏈,在化解“小農戶”和“大市場”困境的同時,通過涉農企業、農民專業合作社等新型農業經營主體的信用增級機制增強金融服務以及其他農業社會化服務的可獲性。當然,除了新型農業經營主體的外部援助以外,農戶也應“內外兼修”,全方位提升自身綜合素質,積極進行農業經營管理、生產技術、新型農民培育等方面的培訓,提升其人力資本積累,為其參與農業價值鏈運營和獲取農業價值鏈金融服務提供堅實的前提基礎和支撐。