不同時間溫針灸配合中藥治療寒濕凝滯型痛經臨床研究*

張 艷,賈淑亞

1.河南省安陽市人民醫院中醫科(安陽455000);2.河南省安陽市人民醫院中醫針灸科(安陽455000)

痛經是女性在經期、經期前后常出現的腹部疼痛、腰部酸痛、腰骶疼痛的癥狀[1]。西醫學上,多將痛經分為原發性、繼發性痛經兩類,多發人群為育齡期的婦女[2]。中醫學上,將血氣不足、陰寒內盛、腹痛視為凝滯型痛經寒濕,臨床上多以溫宮驅寒祛濕為主要治療原則,化瘀止痛為輔助治療[3]。本次研究,主要對本院于2015年4月至2018年4月接收的120例寒濕凝滯型痛經患者作為研究對象進行分組試驗,旨在探究不同時間溫針灸配合中藥治療寒濕凝滯型痛經的臨床效果。現報告如下。

資料與方法

1 一般資料 選取本院于2015年4月至2018年4月接收的120例寒濕凝滯型痛經患者作為研究對象,按照不同的治療時間進行分組試驗。A組(n=40)年齡在15~38歲,平均(21.52±3.16)歲;病程在1~5年,平均(2.46±3.16)年。B組(n=40)年齡在15~38歲,平均(21.62±3.46)歲;病程在1~5年,平均(2.36±3.26)年。C組(n=40)年齡在15~38歲,平均(21.54±3.36)歲;病程在1~5年,平均(2.42±3.15)年。三組基線資料差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

2 治療方法 治療工具準備:選擇華佗牌一次性針灸針(生產地址:蘇州醫療用品廠有限公司 批號:QB2024-1994規格:200支/盒);選擇溫灸純艾條(批號:約18mm×200mm/根)。

溫針灸方法:指導患者呈仰臥位,常規皮膚消毒后,使用0.25mm×40mm的一次性針灸針通過嶺南陳氏針法快速進針,歸來、水道、地機穴位均予以大瀉法;中極、三陰交、關元穴位均采取平補平瀉手法。隨后采用約2cm的艾段插在每支針柄上,并將其點燃。準備硬紙片(2cm×3cm)一張,剪開一條縫后,將其套在針體上,同時遮擋腧穴位置的皮膚,以溫針灸穴位的溫熱感為度。待艾段燃盡后,可將針拔除,并清理灰燼,整個治療時間控制在20min。

中藥治療方法:根據《中醫婦科學》[4]中的寒濕凝滯的痛經處方予以治療,少腹逐瘀湯成分包括生蒲黃、五靈脂、延胡索、沒藥、川芎、干姜、蒼術、當歸、茯苓、赤芍藥各10g,肉桂3g,小茴香6g。A組患者于經前1天將中藥顆粒置于容器中,加入200ml開水沖服,1次/d,持續服用10d,共服用3個月。B組經前1天將中藥顆粒置于容器中,加入200ml開水沖服,1次/d,持續服用10d,共服用3個月。C組經前1天將中藥顆粒置于容器中,加入200ml開水沖服,1次/d,持續服用10d,共服用3個月。

3 觀察指標 對比分析三組患者的NRS評分、痛經癥狀評分、總有效率及不良反應。選用國際應用較多的NRS疼痛評分量表,取一條10cm的直線,一端為無痛,另一度為劇痛,讓患者根據其視覺感覺在直線上標出自身的疼痛程度。根據《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]中的療效判定標準評定:經治療后,全部癥狀均已消失,3個月經周期內無復發現象,為痊愈;腹痛顯著減少,不依靠止痛藥仍可正常地工作和學習,為顯效;腹痛有所減少,仍伴有其他癥狀,但可維持正常地工作和學習,為有效;腹痛及其他癥狀均無顯著改善,為無效。

4 統計學方法 采用SPSS 19.0統計學軟件進行分析,計數資料采用[例(%)]表示,采用卡方檢驗,計量資料采用s)表示,行獨立樣本t檢驗,檢驗標準α=0.05。

結 果

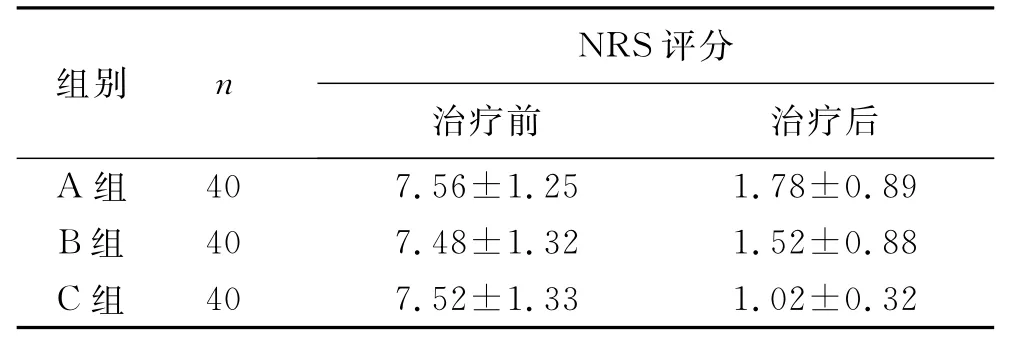

1 治療前后NRS評分對比 三組治療后的NRS評分均顯著優于治療前,差異有統計學意義(P>0.05);治療后,B、C組的NRS評分顯著優于A組;C組的NRS評分顯著優于B組,差異有統計學意義。見表1。

表1 治療前后的NRS評分對比(分)

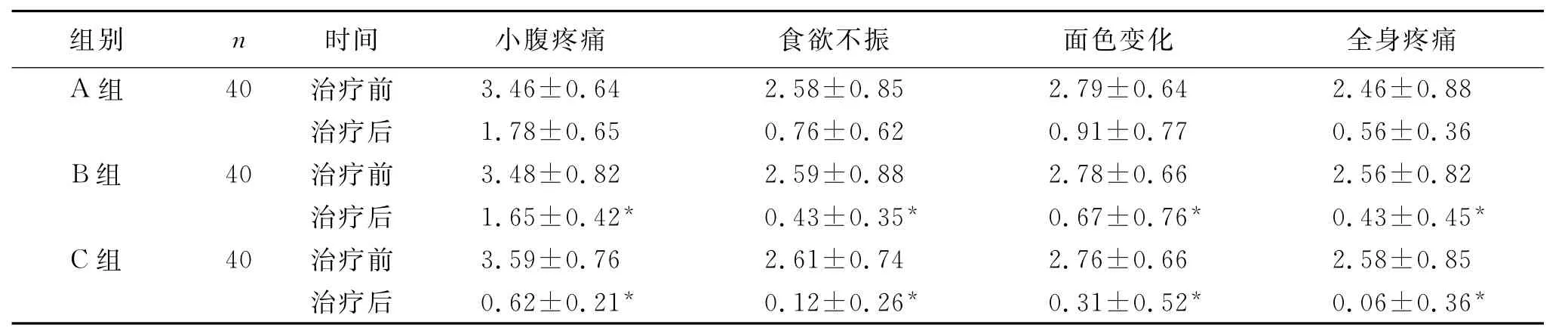

2 三組治療前后痛經癥狀評分對比 三組治療后,其痛經癥狀評分均顯著優于治療前,差異無統計學意義(P<0.05);經治療后,B、C組的痛經癥狀評分均顯著優于A組,C組的痛經癥狀評分均顯著優于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 三組治療前后痛經癥狀評分對比(分)

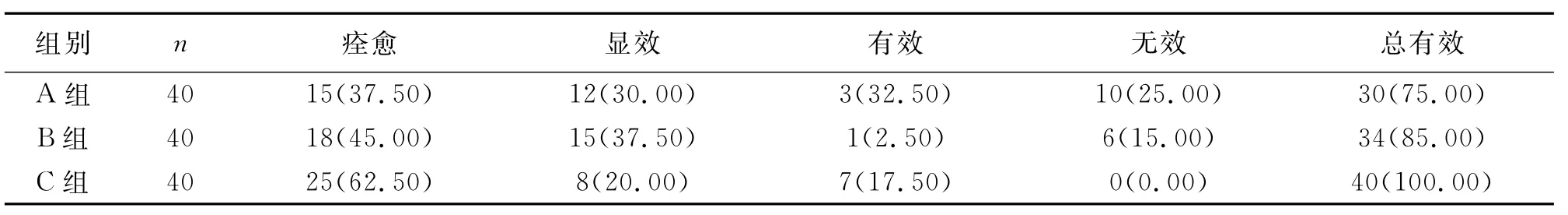

3 三組總有效率對比 B、C兩組的總有效率顯著高于A組;C組的總有效率又顯著高于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 三組總有效率對比[例(%)]

4 三組不良反應對比 A組中有4例針刺出血、3例胃痞、1例腹脹、1例胃痛,無體倦、惡心癥狀;B組有3例針刺出血、2例胃痞、1例體倦、2例惡心,無腹脹、胃痛、惡心癥狀;C組有1例針刺出血、無胃痞、體倦腹脹、胃痛及惡心癥狀。C組的不良反應總發生率(2.50%)顯著低于 A、B兩組(25.00%、20.00%),差異有統計學意義(P<0.05)。

討 論

中醫學上將原發性痛經歸屬于寒濕凝滯型痛經患者,臨床上的治療方法有很多種,包括古代方劑、中成藥、自創組方、溫針灸配合中藥、拔罐、壯醫藥線點灸、針藥結合、針灸并用等多種治療[5-6]。

少腹逐瘀湯出自于晚清時期的名醫王清任所著的《醫林改錯》[7],該方主要適用于小腹包塊且疼痛、月經來潮時腹痛、一個月月經來潮3次以上、經色為紫色或黑色、伴有血塊等多種癥狀。方劑中君藥是指川芎、當歸、赤芍,其中當歸可補血活血、調經止痛;川芎可溫通胞脈、祛風止痛;赤芍可祛瘀止痛、清熱涼血[8]。臣藥是指五靈脂、延胡索、蒲黃和沒藥,可活血止痛、祛瘀通絡,其中五靈脂可行血止血、通利氣脈;延胡索可治血滯、氣滯;蒲黃可利小便、消瘀血、止痛;沒藥可散血、消腫生肌、祛瘀止痛[9]。佐藥為干姜、肉桂,具有溫經散寒、活血通經之功效,其中干姜可回陽通脈、溫中散寒;肉桂可補中益氣、化汗化膿。使藥為小茴香,具有散寒止痛、暖腎散寒止痛之功效。

溫針灸是一種將針刺和艾灸聯合應用的治療方法,主要適用于艾灸、針刺可同時施用的病癥,在其操作過程中,多將針刺入穴位當中,行針得氣,通過補瀉手法,將艾段套于針柄的頂部,并點燃施灸[10]。借助燃燒產生的熱力和穴位進行治療,通過針身作用至患者體內,從而達到回陽止痛、溫通靜脈之功效[11]。《本草備要》中早就艾葉藥物屬性進行記載,指艾葉性味屬苦辛溫熱,具有純陽之性,具有溫煦胞宮、驅除寒濕之功效[12]。艾灸治療過程中產生的溫熱效應和艾葉焦油中的化學成分互相作用,可充分發揮其對經脈穴位的刺激作用,從而達到啟動血管自律運動、有效改善機體循環之功效。本研究中,三組患者均施行溫針灸+中藥聯合治療,均獲得了較為理想的治療效果。研究顯示,預先針刺可觸發患者體內腺苷、氧自由基等觸發因子的產生,可對保護性蛋白及休克蛋白產生較好的保護作用[13]。本研究顯示,經前不同時間點對寒濕凝滯型痛經患者予以溫針灸聯合中藥治療均可獲得顯著的臨床療效,但經前5d和經前3d予以溫針灸配合中藥治療的效果顯著優于經前1d,而經前5d的效果又顯著優于經前3d治療。故治療寒濕凝滯型痛經患者不僅需要接受溫針灸配合中藥治療,還要注意治療時間,時間越早臨床療效越顯著。