針刺聯(lián)合康復訓練治療缺血性中風早期肩手綜合征臨床研究

應潔秋,徐雪荔

河南省信陽市中心醫(yī)院(信陽464000)

缺血性中風是腦血管疾病急性期的一種表現(xiàn),具有高發(fā)病率、致殘率、起病快、并發(fā)癥多等特點,極大地危險患者的身體健康和生命安全[1]。肩手綜合征正是缺血性中風的典型并發(fā)癥之一,常表現(xiàn)出手背水腫明顯、肌腱不清、關節(jié)活動度受限等情況,但因缺血性中風的臨床治療易受到患者意識情況、血壓、腦血流等因素影響,而出現(xiàn)治療無效或療效較差的情況[2-3]。因此,缺血性中風早期肩手綜合征的治療一直不如人意,而隨著現(xiàn)代康復醫(yī)學的快速發(fā)展,對中風后肩手綜合征患者進行早期康復訓練,已成為缺血性中風重要的治療手段,不僅能夠針對性的緩解癥狀和恢復肢體功能,也能夠促進肩手綜合征的癥狀改善和發(fā)生,從而降低患者痛苦[4]。且臨床醫(yī)師發(fā)現(xiàn)在缺血性中風早期肩手綜合征的康復訓練中,再配合針刺療法,能使肩手部氣血止痛、經(jīng)絡暢通,從而促進患肢血液回流,幫助患者恢復肢體功能[5]。所以,我院選取了部分中風后肩手綜合征患者進行了詳細研究實驗,現(xiàn)將實驗結果陳述如下。

資料與方法

1 一般資料 在本院2014年2月至2016年1月就診的中風病人中,篩選出64例缺血性中風早期肩手綜合征患者,均分為兩組各32例。治療組中男19例,女13例,年齡36~69歲,平均年齡(54.5±6.2)歲,病程2~72h,平均病程(45.1±6.4)h;對照組中男18例,女14例,年齡35~70歲,平均年齡(55.2±6.5)歲,病程3~71h,平均病程(45.2±6.6)h。患者基本資料無明顯差異,具有可比性。

納入標準:① 符合《中國腦血管病防治指南》中腦梗死的診斷標準,即起病急、數(shù)小時或數(shù)天內(nèi)達到高峰、昏迷、頭痛、嘔吐,并且進行性加重。②局灶神經(jīng)功能缺損,如共濟失調(diào)、偏癱、失語等。③經(jīng)CT、頭顱磁共振(MRI)、凝血功能等檢查,確診為腦梗死急性發(fā)作期。④符合《中風病診斷療效評價標準》中的缺血性中風情況,存在一個主證兩個次證,或兩個主證以上,主證如半身不遂、神識昏蒙、口眼歪斜等,次證如頭暈目眩、瞳神變化、飲水發(fā)嗆等。⑤患者有神經(jīng)系統(tǒng)方面的疾病,單側肩手疼痛、皮膚潮紅、皮溫上升、手指屈曲受限。⑥年齡35~70歲,男女不限,知情同意參與實驗研究者。

排除標準:①無他類嚴重心血管系統(tǒng)疾病;無肩周炎或肩部損傷史。②中風后各項生命體征不平穩(wěn)。③處于中風急性發(fā)作期或患有嚴重意識障礙、交流障礙。

2 治療方法 兩組患者均依據(jù)《中國腦血管病防治指南》采取心電監(jiān)護、合理膳食、對癥用藥、用藥護理等常規(guī)治療。對照組:進行與治療組相同的康復訓練治療,每天1次,6d休息1次,1周為1療程,治療3周。治療組:采取針刺療法和康復訓練進行治療。取穴:根據(jù)患者疼痛區(qū)域取穴,肩前穴部位疼痛,選魚際穴;肩前骨疼痛為主,選合谷穴;骨間隙區(qū)域疼痛,選中渚穴;上肢疼痛為主,選后溪穴;兩個級以上區(qū)域出現(xiàn)疼痛,則根據(jù)經(jīng)脈走行取穴。施針:施針部位使用酒精消毒后,選用直徑0.35mm、長40mm毫針,垂直刺入穴位,進針后小幅度捻轉針體至得氣,切忌傷脈出血;留針20min,同時指導患者在這段時間內(nèi)進行自身能夠適應的上肢屈、伸、外展、內(nèi)收、內(nèi)旋、外旋等訓練;施針完畢后進行康復訓練。每天針刺1次,1周6次,1周為1療程,共治療3個療程。康復訓練:協(xié)助或指導患者安放爭取的體位,以防止疼痛加劇和肢體痙攣;依據(jù)個體情況適度墊高頭部(15°~25°),對患側肩關節(jié)進行保暖(如放置熱水袋),選取肩-骨前伸位;伸展肘關節(jié)時先于放于枕上,在進行背伸腕關節(jié)及伸直手指活動;進行變換體位、握手、搭橋方法等訓練;適度按摩指關節(jié)、腕關節(jié)。肘關節(jié),放置肌肉萎縮和肌腱功能失調(diào)。

3 評價指標 三個療程結束后,對所有患者進行臨床療效、肩關節(jié)活動度、水腫評分、視覺模擬評分(VAS)比較。①臨床療效:根據(jù)人民軍醫(yī)出版社《缺血中風診斷與治療》,結合患者臨床表現(xiàn)進行評價。顯效:水腫、疼痛癥狀消失,患肢活動功能不受限或受限程度輕;有效:關節(jié)水腫和疼痛明顯改善,關節(jié)活動受限情況有所好轉,肌腱功能基本正常;無效:以上癥狀均為改善,肌肉萎縮情況加重。總有效率=顯效率+有效率。②肩關節(jié)活動度:在治療前后測量所有患者肩關節(jié)的屈、伸、外展、內(nèi)收、內(nèi)旋、外旋六個活動方向,每個活動方向為十分,總分越高,肩關節(jié)活動度越好。③水腫評分:根據(jù)《中國康復醫(yī)學診療規(guī)范》將水腫分為0~3分。無水腫0分,患肢無腫脹;輕度水腫1分,關節(jié)附近軟組織凹陷消失;中度水腫2分,關節(jié)腫脹與骨突水平;重度水腫3分,關節(jié)腫脹或積液高出附近骨突。④視覺模擬評分(VAS):總分10分,0~3分為輕度疼痛,4~6分中度疼痛,7分以上為重度疼痛。

4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 22.0統(tǒng)計學軟件處理所有數(shù)據(jù),計量資料用s)表示,進行t檢驗,計數(shù)資料用[例(%)]表示,進行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

結 果

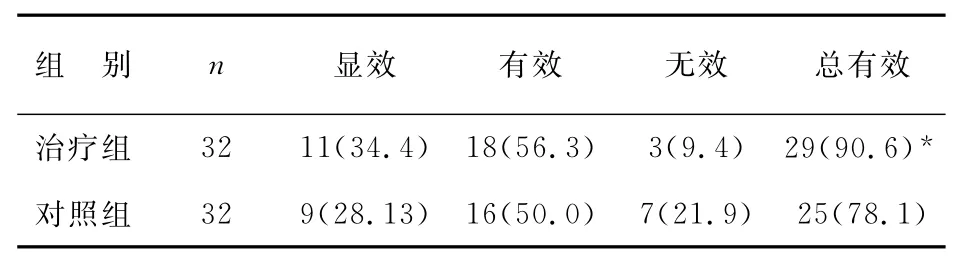

1 臨床療效比較 三個療程后,治療組總有效率90.6%,明顯大于對照組78.1%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組三個療程后臨床療效對比[例(%)]

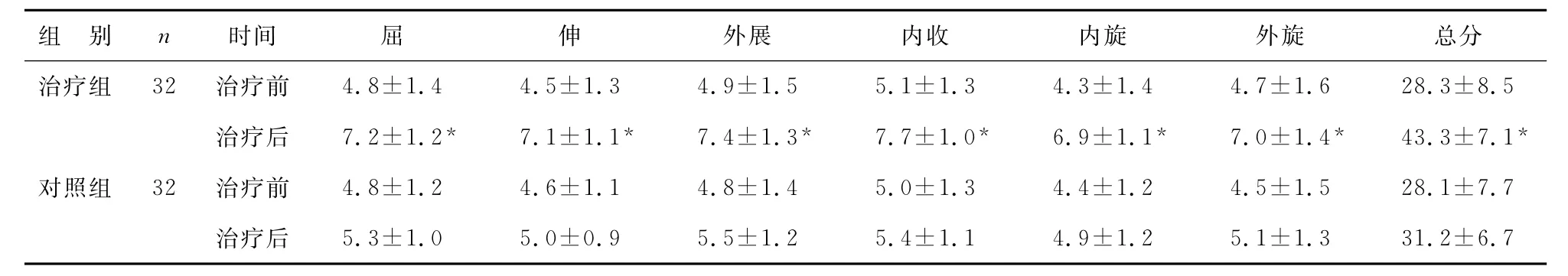

2 兩組肩關節(jié)活動度評分比較 治療后,治療組的肩關節(jié)活動度總分明顯要高于對照組,差異有 統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

3 兩組水腫評分比較 治療前,兩組均有所改善,且治療后兩組比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),見表3。

表2 兩組肩關節(jié)活動度評分比較(分)

表3 兩組水腫評分比較(分)

4 視覺模擬評分(VAS)比較 治療前,治療組和對照組的VAS評分分別為(6.8±1.7)分、(6.7±1.6)分,兩組比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);治療后,治療組和對照組的VAS評分分別為(4.3±0.9)分、(6.0±1.2)分,兩組比較差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

討 論

肩手綜合征是由中樞神經(jīng)障礙、缺血性中風、脊髓損傷、心肌梗塞等多種病所致的自律交感神經(jīng)紊亂,而導致的末梢神經(jīng)血管障礙疾病[6]。其中,缺血性中風后肩手綜合征病程進展中可伴發(fā)關節(jié)退行性變,肩關節(jié)微小損傷,關節(jié)肌肉廢用性萎縮,血管神經(jīng)反射異常等[7]。對于此病的治療,臨床常采取藥物和手術方式,但根據(jù)臨床研究報道,藥物治療僅能減輕患肢水腫情況,且有效期較短[8-9];而中風后早期肩手綜合征的手術指征嚴格、恢復期長,且術后療效易受機體免疫、中樞神經(jīng)系統(tǒng)功能等影響,甚至有加重肩關節(jié)微小損傷[10]。

本次研究中,我院在常規(guī)治療的基礎上,采取針刺療法,通過對患者相應穴位的刺激,疏通經(jīng)脈,達到減輕疼痛的效果。這種針刺方法充分運用了“經(jīng)脈所過,主治所及”遠部取穴的原理,是依照缺血性中風后肩手綜合征的肩前穴、肩前骨、骨間隙等疼痛部位分別進行取穴施針,解除了患側肢體酸楚疼痛、臂痛麻痹等情況[11-12];且通過針刺合谷穴、中渚穴,不僅能起到強效的鎮(zhèn)痛效果,也能夠改善末梢神經(jīng)血管循環(huán),從而糾正肘臂屈伸不利、小指次指不用等癥狀[13]。此外,針刺的同時,研究中還采取康復訓練,其原理在于重組缺血性中風后的中樞神經(jīng)系統(tǒng)功能,調(diào)節(jié)自律交感神經(jīng)失常狀態(tài),再通過關節(jié)功能日常訓練,緩解關節(jié)活動受限情況,促進上肢血液循環(huán),達到水腫的治愈或緩解、防止關節(jié)肌肉萎縮的目的[14-15]。本文的研究結果顯示,治療組和對照組在水腫程度改變上差異不大,但在臨床療效、肩關節(jié)活動度、VAS評分對比上,治療組的情況明顯優(yōu)于對照組。由此可見,康復訓練和針刺療法能夠相互輔助,且在同等的條件下,也能夠減輕患者痛苦和患肢水腫情況,促進臨床療效的最大化。