體驗型空間植物景觀設計研究

郭東閣

(河南工程學院 藝術設計學院,河南 鄭州 451191)

當今城市綠地資源匱乏,城市生活節奏快、壓力大,如何通過有限綠地空間營造提高空間的利用率,增強人的體驗,實現減壓以及人與自然的交流。因而如何運用景觀要素,在有限的小空間內營造出更多、更能滿足人多種需求的環境,成為當今景觀設計師空間塑造的突破口。植物作為景觀設計的最重要要素對體驗型空間的設計有著重要意義。

1 體驗型植物空間

體驗型植物景觀設計是將體驗設計的思想融入到植物景觀設計中,植物景觀本身與體驗者之間不是看與被看的單向輸出,是相互作用的關系。體驗者在游覽體驗過程中收到多種感官刺激,從而形成難忘、獨特、美好的景觀體驗,進而影響植物景觀空間的設計。

2 體驗型植物空間設計原理

2.1 感官體驗的分類

體驗型植物空間強調人的參與性和互動性,因而應秉承以人為本的設計理念,考慮不同使用人群的需求。作為體驗的主體,人在景觀中的感受是多元的、立體的,多感官體驗式園林景觀主張以人為本,提高景觀體驗的參與性、互動性與趣味性,在視覺體驗、聽覺體驗、嗅覺體驗、觸覺體驗、文化聯想等感官體驗同時,還可以加強時間、季相、天氣、光影、云霧場景等體驗[1]。

2.2 不同植物空間類型及體驗

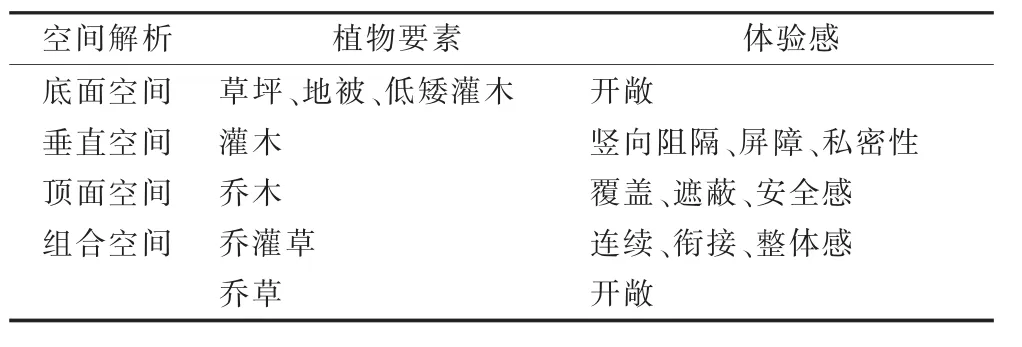

設計時注意植物體量、大小與人的尺度和距離的關系,既要獲得良好的視覺體驗效果,又不能使人感覺空間壓抑[2]。參考建筑空間將植物空間進行解析。(見表1)

表1 植物空間類型及體驗感解析Table1 analysis of plant spatial types and sense of experience

3 體驗型植物空間設計要點

3.1 植物要素本身

3.1.1 視覺體驗區

人對外部環境的信息的80%來自于視覺,視覺是五感設計最為重要的手段。彩色能夠引發人的情緒反應,使人視神經最感舒適的顏色是綠色,設計應盡量以綠色為庭院基調色彩,互補色紅色與整體綠色形成3:7或2:8的比例較好[3]。視覺體驗區可分為花、葉、果、枝干、樹皮、整體樹姿等。花的視覺體驗主要體現在花形和花色上,不同花色給人以不同的視覺感受和心理體驗,這在園林中尤為常見,例如花朝節等;庭葉的視覺體驗主要體現在葉色和葉形上,葉色可分為常色葉、秋色葉、花葉等,例如紅楓、銀杏、金邊黃楊等,特殊葉形植物如銀杏、馬褂木、八角金盤等;果實的金黃色會帶給人碩果累累的豐收的喜悅感;白皮松白色而光滑的樹皮和樹干,雪松之挺拔、紅楓之搖曳也會帶給體驗者不一樣的視覺體驗。

3.1.2 聽覺體驗

設計中應促進積極聲音的正影響,消除聲音的負影響。可選用一些引鳥的結果植物,增添自然之音,也可利用植物增強風聲效果,如種植梧桐、楓樹、竹子等枝條較柔軟、枝葉較蓬松的植物或葉片寬大的植物如荷花來烘托雨聲效果。[2]在設計聲景觀時,需把控好聲音的量與度,控制好距離與聲源關系,營造優良庭院聲景觀。聽覺體驗還借助風吹、雨淋作用在植物上發出的聲響,營造一種意境,帶給體驗者聽覺上的享受,留得殘荷聽雨聲和雨打芭蕉都是聽覺體驗的極致。

3.1.3 嗅覺體驗

嗅覺體驗主要體現在尋味上,殺菌凈化空氣,驅趕蚊蟲,刺激呼吸中樞,促進新陳代謝等醫療效果;主要運用香花和香葉植物來吸引體驗者,形成愉悅的嗅覺體驗,例如聞木樨香;使用茉莉、丁香、洋甘菊、薰衣草、松柏科等有治愈功能的香花香草植物,達到治療的效果;也可使用有特殊氣味的植物遮蓋一些不利因素。

3.1.4 觸覺體驗

觸覺體驗在殘疾人專類園、兒童專類園中應用更為廣泛,通過觸摸來感知植物的粗糙與光滑、大小、高矮、厚薄,實現對自然的互動,激發體驗者的探索精神,充滿趣味。主要運用的植物有臘梅、紫薇、白皮松、龜甲冬青、海桐等,選擇植物時應考慮無刺、無毒、無害。如在體驗區種植含羞草、驅蚊香草,既可以達到讓兒童體驗觸摸的樂趣,還可以進行科普教育活動。

3.1.5 味覺體驗

設計中建立味覺體驗較難,可以通過通感手法,建立條件反射,常用的手法就是種植果樹,如柿樹、桃樹、櫻桃等,果實可帶給體驗者甘甜爽口的味覺記憶,以及飽滿和收獲的成就感。

3.1.6 活動覺的體驗

活動覺是體驗的重要方面,設計中往往結合使用者年齡、活動規律等特點進行,以鄭州植物園兒童活動空間為例,設計結合某一年齡段兒童好奇、探尋的心理特征,設置高于該年齡段兒童身高的龍柏造型迷宮,更多引導兒童參與活動覺的體驗,是很好的設計案例。

3.1.7 文化聯想體驗

傳統庭院中種植的玉堂春富貴、兩桂當庭、庭中石榴,體現人們對于美好生活的向往;松竹梅、花之四君子以及蓮,則給人以高潔、傲岸的文化體驗。將這些富有寓意的植物運用在體驗空間中,意在營造一種意境。曲院風荷與留得殘荷聽雨聲,給人以不同的季相體驗。

3.1.8 季相與情景體驗

通過植物由小到大的生長過程游覽者體驗到的是時間的流逝,植物四季變換形成的空間也會隨之變化,尤其是北方地區落葉植物占多數,植物的季相變化本身就是一種生命變化的體驗。

3.2 其他景觀要素的參與

體驗型設計要素的選取。設計中需要運用景觀要素主要有:植物、道路、廣場、地形、水體、山石、園林建筑、雕塑、小品景觀等。設計時綜合多種要素營造富有特色的體驗空間。

3.2.1 植物與道路

植物與道路的關系決定了植物空間的可達性,不可到達的植物空間往往只具備整體視覺體驗和遠距離聽覺、嗅覺體驗;細微的體驗則需要靠近,道路在景觀設計中起到引導交通、串聯景觀空間的作用,近則可觀察細部,也可實現觸覺體驗;按摩式路面、慢行系統、滑板車道、自行車道、人車分離、立體交通都是很好的考慮,會帶給體驗者不一樣的感受。

3.2.2 植物與廣場

道路若線,廣場若珠。植物營造的空間則起到強化和塑造空間的作用;廣場給體驗者提供停留的空間,而停留是觀賞和體驗的必要條件,負責只能走馬觀花;鮮明的植物配置可以加深體驗者的體驗和記憶。

3.2.3 植物與地形山水

地形中山水構架對空間塑造有著重要意義,植物種植在高處,有利于加強高差,反之,削弱地勢的圍合感;山水地形輔以豐富的植物設計,有利于塑造獨特細膩的植物空間。

3.3 園林建筑、景觀小品與人

景觀小品如座椅等可供休憩、停留,有利于體驗者延長體驗時間;遵循人的行為習慣,植物空間的塑造重在為人服務,重在與人互動。如意在人的觸覺感受,則需要將植物觸摸部位高度盡量接近人能觸及到的高度,可結合花缽、臺階、花壇等實現;人的行為受環境影響主要需考慮抄近路、高辨識度、逆時針等原則[4],設計時考慮以上因素也是以人為本的體現。

3.4 動物及其他參與者

作為生物鏈中不可或缺的部分,設計時不可忽略其他生物的參與,植物為其他生物提供更好地生存場所,除了單一的植被類型,還應考慮種群之間、群落結構,對于侵占性植物應限制使用,減少對其他生物的侵害。

4 設計方法及要點

4.1 安全性

植物空間安全性體現在不宜在宜碰觸的空間種植有針刺和有毒的植物。如仙人掌、月季、玫瑰、天竺葵、水仙、夾竹桃、石蒜、一品紅、飛燕草以及大部分天南星科植物、大戟科能分泌乳汁的植物等應避免碰觸其汁液。

4.2 可到達性與可親近性

體驗型植物景觀的可達性強調道路的設計,人與植物的互動,如果只是停留在只可遠觀,不可觸摸,就只是停留在視覺角度。設計用道路串聯起植物景觀空間,方便游覽者看、聽、觸、聞、感受等體驗,尤其是觸覺體驗,可以加強體驗者的感受。空間設計時可利用地形、臺階等設計手法來實現人與植物的親近。

4.3 停留空間的針對性

不同人需求具有多樣性,人的需求(安全、舒適、歸屬、交往性需求)如兒童空間需要考慮的兒童安全、好動、玩水、家長看護;情侶二人空間的私密、小尺度;無障礙空間的設施無障礙、坡道、高度限制,植物種植無毒、無刺、無害等。

4.4 多感官、審美與娛樂相結合

為了強化景觀的體驗效果,往往我們需要多種感官的協同刺激,當一種或多種感官同時作用時,記憶信號是最為深刻的,因此在體驗型景觀設計中同樣要考慮多種感官的協同刺激,為參與其間的人們營造出一個融匯五覺的豐富體驗過程。[2]娛樂體驗旨在從放松身心、愉悅情感的出發點去考察人與景觀兩個單獨實體之間的聯系,從而讓身處其中的體驗者能擁有愉悅的心情,包括興奮、刺激、冒險、獵奇等[5]。如專為兒童設計的植物迷宮等。

4.5 植物個體與群落

群落結構決定了植物景觀的空間形態[6],喬灌草不同形態的植物個體搭配豐富了植物種類,也使植物群落更完善,結合空間中其他生物,形成完整的生物鏈。在已有部分植物的改造設計中要綜合考慮生態因素,予以保留。

5 總結

體驗型植物空間設計是從體驗者角度出發,體驗者可參與的一種設計方式。運用設計、植物學原理對植物色彩、種類、體量、空間類型以及其他設計要素的提煉,實現體驗者審美、娛樂、參與,更好地實現景觀設計的以人為本。

——《勢能》