城市慢行空間景觀提質改造設計探究

曹 暉,劉雪梅

(天津城建大學建筑學院,天津 300385)

1 城市綠道發展背景

“綠道”的概念最早在1959年提出。美國也曾于1960年提出“綠道”這一詞。隨著我國城市化進程的加快,人們的生活節奏也在不斷加快,同時人們也在重視緩解壓力,注重綠色空間[1]。城市道路更加注重機動車空間的設計,而忽略了慢行空間的非機動車和人行道路環境的營造。其次,現在城市慢行空間的雷同化,缺乏認知度和代表性,千篇一律。城市慢行空間景觀的出現為城市建設提供了新的思路,極大豐富了城市景觀的種類,將自然生態和城市建設通過這些空間景觀有機的結合在一起,與我國可持續發展的生態理念相契合,符合我國生態文明建設的基本要求。因此,城市慢行空間與人們的出行密不可分,注重提供更加優質的具有地域文化氛圍的慢行空間景觀,營造一個連續的線性的公共慢行空間景觀長廊。

2 城市道路慢行空間

2.1 慢行空間

慢行空間是以非機動車和步行為主的線性的開場空間,具有連接城市中休閑、游憩和連接交通的功能,串聯各個景觀節點。慢行空間景觀的設計不僅能夠滿足人們最基本的通勤,方便人們出行,緩解交通擁堵,另一方面有利于環境保護,資源集約利用[2]。

從宏觀角度看,慢行空間中延伸及富有變化的觀賞體驗,從而進一步加深對慢行空間景觀的感知與體驗。從微觀角度看,慢行空間景觀在于每個景觀節點的設計,來滿足人們對于騎行或者步行的獨特的慢行景觀的觀賞需求。

2.2 文化景觀在慢行空間中的體現

慢行空間景觀是建立在交通系統之上的,其中非交通功能是指這種慢行景觀可供人們進行日常的休閑和娛樂活動,滿足人們的精神需求,也是研究的重點[3]。而文化景觀涵蓋多個方面,包括地理、歷史、藝術、民俗等,在滿足人們游覽觀賞的同時,還能夠一定程度上展現城市的民俗文化,打造城市名片,加深城市印象,從而滿足人們對于精神和物質的需求。比如青島市嶗山路受嶗山文化影響,與海洋文化、道家文化結合,也是實現文化傳承與發展的重要載體[6]。

2.3 城市慢行空間景觀改造中的現狀

2.3.1 空間整體性缺乏

首先,機動車道與非機動車道過度生硬,沒有提供相應的提示語或者綠化,導致慢行空間圍合性較差,安全性不足。其次,相對應得重要節點缺少基礎設施(休憩設施),更多的是停車空間,慢行空間的連續性缺失。另一方面,慢行空間中人行與騎行劃分不明顯,不能保證步行者的安全,鋪裝效果單一,道路損壞現象嚴重。

2.3.2 植被綠化欠佳

植被綠化是慢行空間景觀中最重要的一部分,植被種類不豐富,較單一,綠化層次性較差,缺乏喬冠花草的植物搭配,大都是簡單的綠籬圍合,對于垂直綠化不夠重視,綠化效果不理想。

2.3.3 基礎設施不完善

道路中的外露的變電箱,影響道路景觀。座椅的損壞不僅影響人們的使用,也會影響道路景觀效果,同時基礎設施設計缺乏趣味性和藝術性以及觀賞性。

2.3.4 地域特色缺失

如今城市中的慢行景觀,面臨“千篇一律”的問題,雷同的景觀設計,形成了簡單的通行空間,地域文化沒有充分展現,忽略了慢行空間中的人與人之間的交流功能,成為了一個單調的不連續的空間[5]。

3 嶗山路慢行空間景觀設計

3.1 項目背景

嶗山路位于青島市嶗山區,屬于濱海道路,長度約6km,同時設置了青島市少有的慢行道路(非機動車道),不僅設置單車停放點,還有嶗山區獨有的公共自行車,為人們的騎行創造了條件。整條路是通往嶗山風景區,觀光園的必經之路。因此慢行空間景觀的改造勢在必行(圖1)。

圖1 嶗山路規劃范圍

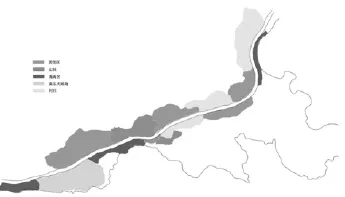

圖2 嶗山路周邊用地分析

嶗山路一路集自然景觀人文景觀,資源豐富,有國家級風景旅游區,居住區,村莊,濱海藝術中心等相關文化產業(圖2)。同樣青島市政府對嶗山路的景觀改造非常重視,把嶗山路提升為展現城市名片,提升城市品質高度[4]。

3.2 場地調研與分析

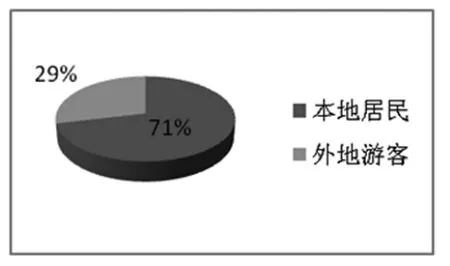

圖3 慢行空間使用者統計

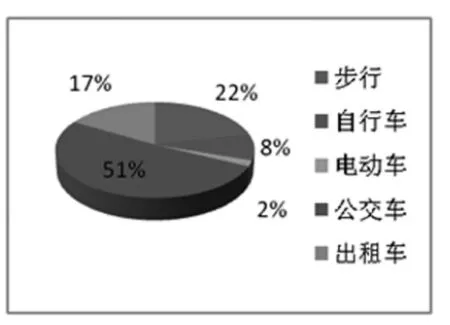

圖4 出行方式統計

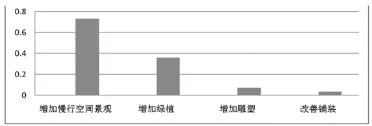

圖5 慢行空間景觀滿意度調查

慢行空間景觀滿意度對嶗山路進行實地的調研與分析,通過拍照,測量,調查問卷等調研方法進行分析,目的是改造現有的慢行空間景觀,保證人們出行的同時保證景觀效果。調研分一下幾個方面:

圖6 慢行空間景觀現狀

(1)改造道路的斷面類型,出行情況,道路的長度。(2)了解道路周邊用地現狀,包括場地重要的出入口或者停車場,以及相關節點。(3)通過當地居民的詢問了解出行特征,并發放調查問卷,集中反映現狀問題。慢行空間使用者調查情況:對嶗山路調研中71%的本地居民,29%為外地游客(圖3)。出行方式調查問卷統計:出行以公交車為主的比重最大,而我們常見的自行車的出行比例減小,而像私家車出租車比例也在增加,而現狀慢行空間中出現汽車占用慢行車道停車的情況(圖4)。慢行空間景觀滿意度調查中:出行者認為需要改善慢行空間景觀,對于綠植,小品雕塑,鋪裝也需要改善(圖5)。植被種類不豐富,較單一,綠化層次性較差,缺乏喬冠花草的植物搭配,大都是簡單的綠籬圍合,對于垂直綠化不夠重視,綠化效果不理想。鋪裝效果單一,道路損壞現象嚴重(圖6)。

3.3 展現地域特色的慢行空間景觀營造

3.3.1 展現道家文化

嶗山道教文化源遠流長,是道教發展中重要的一部分,屬于文化景觀。也是當地最顯著的文化特征。道家文化可以簡單的概括為“師法自然,問道山海”。其中道教文學中的篆刻,雕塑,歷代許多文人李白,蘇軾,文征明,顧炎武,鄭板橋等,也成為了嶗山道教文化的重要一部分。其道教的文化景觀進行提煉與融合,可以轉變成具象景觀展現在慢行空間中[7]。

由于嶗山路屬于濱海道路,并且道路曲折性大,空間序列明顯,且形式多變。嶗山路前海花園廣場,現狀道路座椅周邊缺乏植物,廣場空間被分割。建議:利用樹池既可以起到休息的作用,同時周圍的灌木叢可以以化境的形式,或者移動式花箱,不僅契合山海文化,也與地面曲線相對應。

3.3.2 展現海洋文化

地域文化中海洋文化也是自然文化景觀的一部分,其特點是人與海洋的互動,漁鹽之利,古港碼頭,海商等都是海洋文化。青島的奧運文化,奧帆中心作為青島的寶貴的奧運文化,可以將其文化融入到慢行景觀節點中,嶗山路本身較長,靠近山體的一側被建筑阻隔,靠近海洋的一側是展現慢行海洋文化景觀的重點。

沙子灣廣場是濱海路最重要切最大的親水節點,現狀中景觀并沒有設計主題,簡單的硬質座椅,鋪裝單調,缺乏代入感。建議:親水部分加入木質鋪裝,增加軟質景觀,增添適量的海洋元素景觀雕塑。例如可以提取嶗山茶文化作為景觀小品,提取海浪元素作為休息設施(圖7)。

圖7 沙子灣廣場現狀

3.3.3 鋪裝展現地域文化

現狀鋪裝主要是灰色調為主,與環境并不協調。并出現許多扎眼的顏色,人們每天行走在路面,會通過路面的材料感知城市的歷史文化,利于情感升華。

建議:鋪裝可以通過色彩來營造氛圍,例如淡雅或熱烈,沙子灣廣場可以換成木質鋪裝結合,使整體鋪裝同意而有變化,也可以結合圖案,例如青島的帆船,海洋生物進行景觀物化,可以增加趣味性。慢行空間中的自行車道和人行道可以在鋪裝上進行區分,不僅增加騎行標志,也可以加入藝術圖案,打破千篇一律。

4 結論

具有特色性的慢行空間景觀需要對城市的人文歷史進行挖掘提煉,以最佳的表現形式展現在慢行空間景觀中,讓出行者在慢行中感知到不同的文化景觀。以道家文化和海洋文化為切入點,打造一條具有地域特色的慢行景觀大道。