數學實驗:操作與思維融合的新路徑

【摘要】本文結合教學實際論述在小學數學教學中開展數學實驗的途徑,認為教師可以拓寬實驗空間、根據教學內容開發實驗材料、巧妙設計實驗過程、深度挖掘實驗內涵,讓學生掌握數學知識、提煉數學方法、感悟數學思想、積累數學活動經驗。

【關鍵詞】小學數學實驗 學習方式 途徑

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)11A-0098-03

瑞士數學家歐拉曾說:“數學這門學科,需要觀察,更需要實驗。”就知識層面而言,小學數學學習主要是掌握前人探索發現所得的數學知識。但不同的學習方式決定了學生對所學知識的理解深度,也決定了學生在學習過程中所形成的能力、積累的經驗。數學實驗,正是改善學習方式的一個突破口。它給予學生足夠的時間和空間經歷觀察、實驗、猜測、計算、推理、驗證等活動過程,使課堂學習成為學生掌握數學知識、提煉數學方法、感悟數學思想、積累數學活動經驗的途徑。

蘇教版小學數學教材中的實驗內容大致可以劃分為以下四種類型:建構數學概念、驗證數學結論、探索數學規律、解決某個或某類具體問題。小學數學實驗總體上遵照“提出問題—操作實驗—觀察分析—得到發現—驗證結論”這樣一個過程,但每一個實驗都受實驗內容、學生年齡和心理等因素影響有自身的缺陷。筆者結合自身教學實際,分享四類基本小學數學實驗的實施過程及反思。

一、拓寬實驗空間,建構數學概念

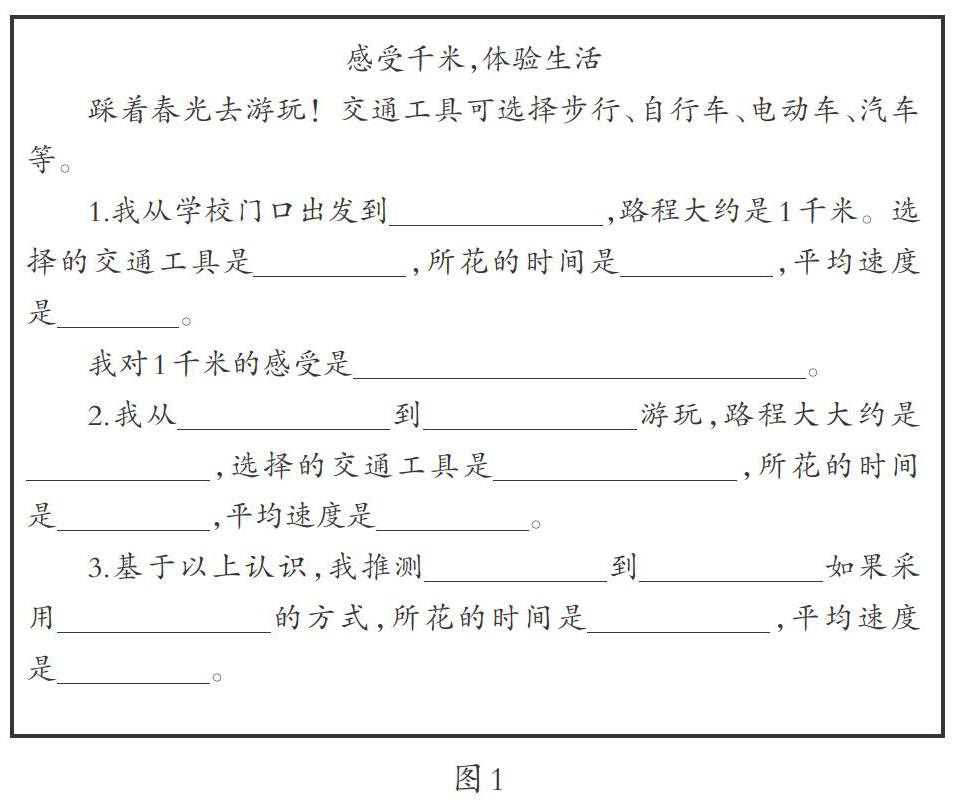

《義務教育數學課程標準》(2011年版)指出,為了幫助學生真正理解數學知識,教師應注重數學知識與學生生活經驗的聯系,組織學生開展實驗、操作、嘗試等活動。數學來源于生活而又高于生活。以《認識千米》為例,“千米”這個概念在生活中比較常見,如馬路上的限速標志、乘坐高鐵時顯示的時速等都有“千米”的影子。然而,“千米”對學生來說是十分抽象的,僅僅“看到過”無法使學生在腦海中真正建立此概念。而三年級小學生的思維正處于向具體運算階段過渡的階段,無法脫離具體對象在抽象形式上進行運算,因此,讓學生走出課堂到生活中去“聽千米”“看千米”“說千米”“實踐千米”是十分必要的。在教學中,筆者設計如下實驗(如圖1)。

在實驗過程中,學生的學習熱情被充分調動,他們趁著大好春光和爸爸媽媽一起,邊享受親子時光邊建立千米實際表象。當然,實踐活動只是數學實驗的一個重要組成部分,交流、得出結論、運用也不可或缺。學生將自己的體驗過程拍攝下來(介紹起始地點、終點、出行方式、用時、途中風光、感受等)形成一段段視頻,筆者選取有代表性的作品在班級內展示交流,學生的自身感受與同伴經驗交匯,共同對千米的概念有了更深層次的建構。“1千米有多長?”選擇步行的學生的感受是“還是挺長的一段路,和奶奶一起走了15分鐘左右”“慢跑用了差不多10分鐘才到達,臉都有點微微發燙了呢”,選擇自行車、平衡車的學生的感受是“1千米也沒我原來想象中的那么長,差不多5分鐘就到了呢”,選擇汽車的學生的感受是“我們花了兩三分鐘就到了,中間還遇到了一個紅燈哩”……教師拓寬實驗的時間和空間,引導學生真正建構“千米”概念。

二、開發實驗材料,探索數學規律

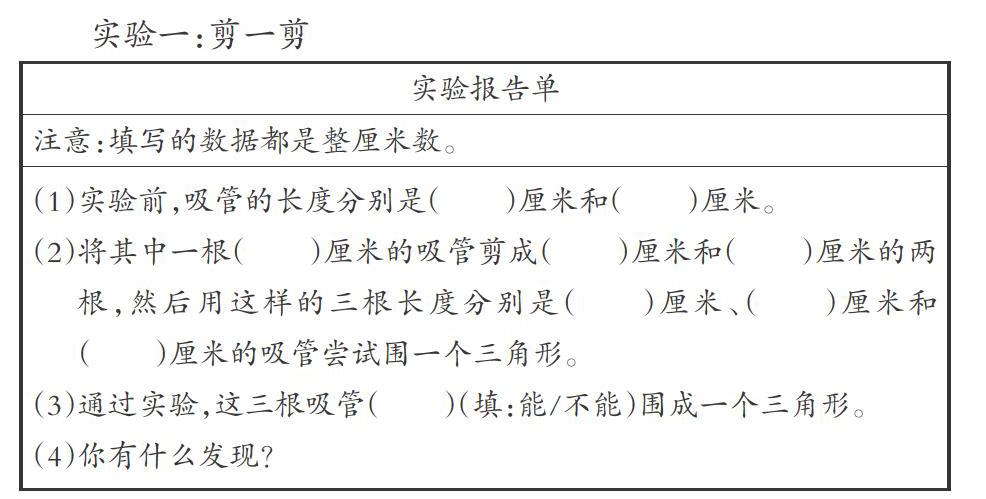

波利亞說過:“歷史表明,數學不只是邏輯推理,它還有實驗。”《三角形的三邊關系》一課教師無一例外地通過數學實驗引導學生探索規律。因為按照該年齡段小學生的思維發展水平,他們無法根據自身已有數學的知識體系用抽象推理的方式得出三邊關系。因此,我們需要借助數學實驗來探究三邊關系。考慮到要盡可能減少誤差對探究結果的影響,筆者開發實驗材料,用吸管代替三角形的邊讓學生通過“圍一圍”操作進行實驗。筆者提供給學生兩根吸管(長度精心設計過,有的兩根一樣長,有的不一樣長)設計如下實驗:

實驗一:剪一剪

通過把其中一根吸管剪成兩根,學生有的成功地圍出了三角形,有的沒有。在展示有代表性的作品后學生展開思考和討論,發現失敗的作品中“兩根短的加起來比最長的要短”或“兩條邊加起來正好等于第三條邊”,進而得出“三角形兩邊長度的和大于第三邊”這一初步規律。通過舉例觀察,又進一步得出“三角形任意兩邊長度的和大于第三邊”。筆者引導學生對實驗進行回顧反思:“要想任意兩邊長度的和大于第三邊,應該剪哪一根?”明確要剪長的吸管,但無論怎么剪,只要剪完后兩邊長度之和大于第三邊,就能圍成三角形。通過這樣的實驗,進一步內化三邊關系,突破“任意”兩邊之和大于第三邊這一難點。

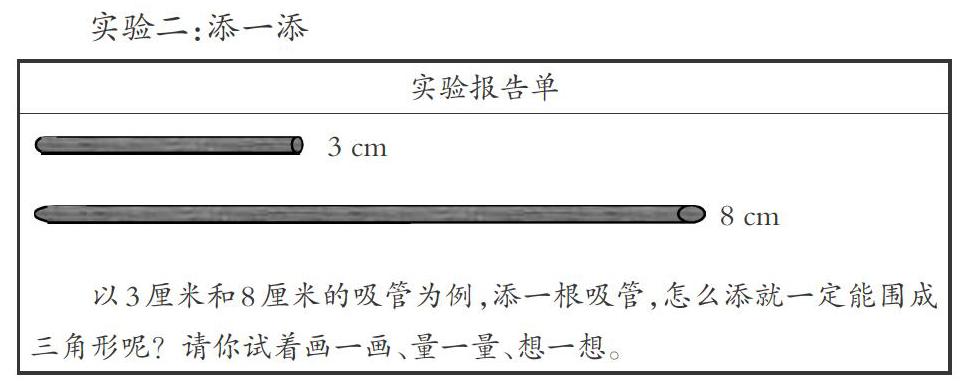

實驗二:添一添

通過該實驗,不同層次的學生有不同的收獲。有的學生以3厘米和8厘米為其中的兩條邊畫一個三角形,通過測量得出第三邊的長度;有的學生添的吸管長度出現了小數數值,拓寬了認知;有的學生以8厘米為最長邊,根據“兩邊長度的和大于第三邊”這一規律確定第三邊要大于5厘米才能圍成三角形;有的學生則進一步想到,倘若以未知邊為最長邊,那么它必須小于11厘米。綜合以上實驗探究,學生得出第三邊的長度為5厘米和11厘米之間任意一個數值。

三、巧設實驗過程,驗證數學結論

驗證型實驗即小學生在已經知道數學結論的情況下,通過實驗操作等手段試圖用所學知識和方法進行“再發現”“再創造”的實驗。在教學中,教師應該力圖避免外部人為地加快兒童對某種問題的認識過程。巧妙地設計實驗過程,能使學生完善知識結構,體會數學的特點,產生積極的情感體驗,也能在一定程度上培養學生的創新精神和實踐能力。

在《長方形與正方形面積計算》一課中,筆者對學生的認知起點進行了調查,發現不少學生已經知道長方形的面積等于長乘寬,但無法說清公式的由來。基于這樣一種實際情況,筆者設計以下實驗引導學生對長方形公式的推導過程進行再發現。

實驗一

是面積為1平方分米的正方形

思考:請你估計這個長方形的面積。動手擺一擺驗證你的估計。你是怎么擺的?

學生利用1平方分米正方形大小的表象,在腦海中估計長方形大約包含幾個這樣的正方形,從而建立“有幾個1平方分米的正方形就是幾平方分米”的認知,感知長方形面積和面積單位個數之間的聯系。動手擺一擺是對前面估一估的科學驗證。學生從“全部擺完”到只要“擺一排有5個、有3排”來確定實際面積的大小,感知長、寬、面積等要素與每排個數、排數、正方形面積個數之間的對應關系。

實驗二:引導學生進一步明確圖形和面積單位之間邊長的關系

每名學生準備一張“4cm×6cm”的長方形紙片、一個面積為1平方厘米的小正方形、直尺,自主選擇工具想辦法得到該長方形的面積。學生不難得出:

每排有6個×有4排=24個。

↓? ?↓? ?↓

長6厘米×寬4厘米=24平方厘米

從而驗證長方形面積的計算公式,學生真正明白了為什么“S=a×b”能計算長方形的面積。

四、深挖實驗內涵,突破數學難點

“綜合與實踐”是學生積累數學活動經驗的重要課程內容版塊,卻是一線教師最容易忽視的教學內容。荷蘭教育家弗萊等塔爾曾說:“數學學習是一種活動,這種活動與游泳、騎自行車一樣,不經過親身體驗,僅僅看書本、聽講解、觀察他人的演示是學不會的。”教師可依托數學實驗這一載體,通過精心設計富有啟發的問題,引領學生開展有效的觀察、操作、交流、反思等活動,使學生獲得數學知識與體驗、提升數學素養。大數對小學生而言是模糊的,教師教學《一億有多大》時需要以實驗為依托讓學生建立大數的感覺。因此,筆者設計了如下實驗過程。

實驗一:從高度上感知一億有多大。同桌兩人合作一起數100張紙并測量其高度。推算一億張紙的高度。試著估計珠穆朗瑪峰的高度與一億張紙高度的關系,談談自己的感受。

實驗二:從重量上感知一億有多大。掂一掂,估計1枚1元硬幣的重量。稱出10枚1元硬幣的重量。推算一億枚硬幣的重量。想一想,需要幾輛載重4噸的卡車才能運走這些硬幣。

實驗三:從時間上感知一億有多大。記錄跳100下繩所用時間。推算跳一億下繩子需要的時間,談談你的感受。

通過實驗引領,學生對大數一億的概念的認識逐漸具象化,和高度、時間、重量等熟悉的概念之間建立了聯系。學生通過猜想、實驗、推理和驗證,利用具體素材的對比,直觀感受一億的大小,形成對一億的真實直觀表象,豐富對大數的體驗,有利于他們發展數感、獲得良好的數學感悟。

雙手和大腦是兒童的兩大寶,不同類型的數學實驗都需要學生用雙手去操作、用大腦對實驗過程和結果進行數學化的分析,從而獲得數學基礎知識與基本技能、收獲數學活動經驗和發展數學思想。

【參考文獻】

[1]劉正松.數學實驗:推開數學學習的另一扇窗——以《兩、三位數除以一位數》為例[J].教育研究與評論(小學教育教學),2015(8)

[2]郭慶松,侯正海.數學實驗手冊[M].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2015

作者簡介:陸泉萍(1990— ),女,江蘇蘇州人,中小學二級教師,研究方向:小學數學實驗和數學表達。

(責編 劉小瑗)