中藥內服配合穴位埋線療法辨證治療寒冷性蕁麻疹療效觀察

王軍 祁原婷

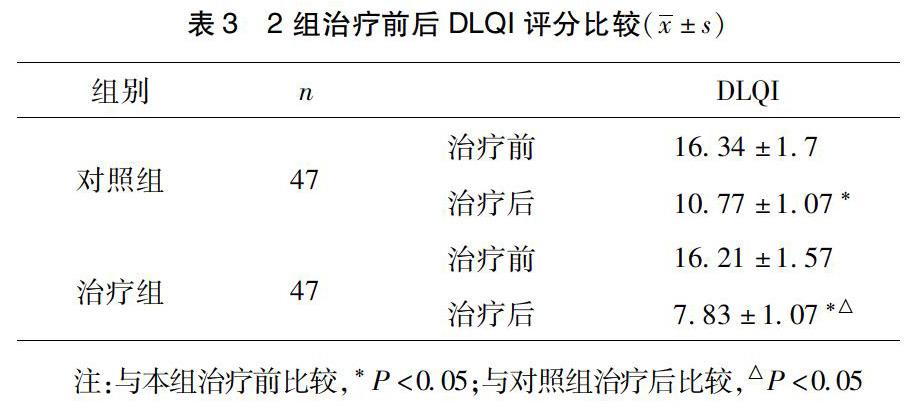

摘要:目的?觀察內服中藥配合穴位埋線療法,治療寒冷性蕁麻疹臨床療效。方法?將本科門診94例寒冷性蕁麻疹患者,隨機分為對照組和治療組各47例。對照組給予每日1次口服鹽酸西替利嗪分散片。治療組給予內服中藥配合穴位埋線療法。4周后對比2組的臨床療效,癥狀,體征積分,皮膚病生活質量指數評分{DLQI}。結果?治療后,組間對比,治療組總有效率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,組內對比,2組瘙癢程度,瘙癢風團面積,繼發皮損評分均較治療前降低,差異具有統計學意義(P<0.05)。組間對比,治療組瘙癢程度,瘙癢風團面積,繼發皮損評分均較治療前降低,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,2組對比,2組DLQI評分均較治療前降低,組間對比,治療組DLQI評分降低明顯,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論?中藥內服配合穴位埋線療法辯證治療寒冷性蕁麻疹,療效明顯,可明顯緩解瘙癢,風團,提高該類患者生活質量,值得臨床推廣運用。

關鍵詞:中藥;寒冷性蕁麻疹;穴位埋線;療效觀察

中圖分類號:R758.24??文獻標志碼:B??文章編號:1007-2349(2019)12-0048-03

寒冷性蕁麻疹是一種頑固難治的皮膚病,祖國醫學中稱之為“癮疹”、“風癮疹”等,而寒冷性蕁麻疹則以“白疹”或“白婆瘼”十分類似。不少患者為之痛苦和煩惱。近年來,筆者根據李東垣之“治肝,心,肺,腎,有余不足,或補或瀉,唯益脾胃之藥為切。”以此為指導思想,擬用四君子湯加味配合中醫穴位埋線療法治療風寒型寒冷性蕁麻疹47例,獲得較為滿意的效果,現報道如下。

1?資料與方法

1.1?一般資料?選取本科門診2017年1月-2018年9月門診就診的寒冷性蕁麻疹患者94例,按照隨機數字表的方式分為試驗組和對照組各47例。其中對照組47患者中,男24例,女23例,年齡23~52歲之間。病程1~23年之間。2組患者的性別,年齡,病程等一般資料均無顯著差異(P<0.05),具有可性。

1.2?診斷標準

1.2.1?西醫診斷標準?參考(《臨床診療指南》皮膚病與性病分冊)擬定:好發于面部,手背等暴露部位,在接觸冷物,冷空氣,冷風或者食冷物后,發生紅斑,風團,有輕到中等度瘙癢。如戶外游泳或冷水浴可全身泛發。多合并血管性水腫,遇熱后風團可很快消退。皮損泛發者可有面部潮紅,頭痛,寒戰,心動過速,消化道癥狀,甚至呼吸困難,意識喪失等。

1.2.2?中醫診斷標準及證型診斷標準?參考《中醫病證診斷療效標準》擬定:主癥:風疹色淡微紅,以露出部位如頭面,手足為重,吹風著涼更甚,得熱則緩。日久手洗冷水亦起,冬重夏輕。脈象以濡細弱多見,舌質淡紅,苔薄或薄白為主,可見面色白,少氣懶言,肢體倦怠,或者食少,形寒怕冷等癥狀者。證型:屬于風寒型。

1.2.3?入選標準?符合上述診斷標準及證型診斷標準的患者入選觀察,設立治療組與對照組進行臨床觀察治療。

1.3?治療方法

1.3.1?治療組?47例患者予內服中藥,方用四君子湯加味。藥物組成:黨參、茯苓、白術、阿膠各10 g,黃芪、橘皮、廣木香、烏藥各6 g,防風30 g,半夏6 g,紫蘇葉10 g,益母草15 g,水煎服,1日1劑,分2次內服。15 d為1個療程。服藥期間忌食辛辣刺激,肥甘厚膩之品。內服中藥的同時,配合穴位埋線進行治療,具體操作:采用穿刺針埋線法。選擇以下穴位:(1)主穴:曲池、合谷、血海、膈腧、三陰交、大腸腧。(2)配穴:風門、肺腧。其方法為:常規消毒局部皮膚,取一段1~2cm已消毒的羊腸線,放置在穿刺針針管的前端,后置針芯,左手拇指繃緊或捏起進針皮膚,右手持針,刺入到所需深度,當出現針感后,邊推針芯邊退針管,將羊腸線埋置在穴位的皮下組織和肌層內,針孔處覆蓋消毒紗布,每2周1次,2~4次為1療程。

1.3.2?對照組?口服鹽酸西替利嗪分散片(規格:10mg/片,批準文號:國藥準字H20040308,商品名:喜寧)10mg,每日1次。

1.4?觀察指標

1.4.1?癥狀體征?參照《中華醫學會皮膚性病學分會蕁麻疹研究中心.中國蕁麻疹診療指南(2018版)》蕁麻疹的活動度常用7日蕁麻疹活動度評分(urticaria activity score 7,UAS7)以及血管性水腫活動度評分(angioedema activity score,AAS)來評價[1]。其中,UAS7主要對1周內每天發作的風團數目和瘙癢程度進行統計:風團數目分為無(0個/24h)、輕(<20個/24h)、中(20~50個/24h)、重(>50個/24h)4個等級,分別記為0~3分;瘙癢程度分為無(無瘙癢)、輕(有瘙癢,不明顯)、中(明顯瘙癢,但尚不影響日常生活或睡眠)、重(嚴重瘙癢,不能忍受,嚴重困擾日常生活或睡眠)4個等級,分別記為0~3分。每日評分記風團與瘙癢總分,范圍為0~6分,1周連續最高評分為42分;若周評分小于7分,提示疾病控制;若周評分大于28分,則提示病情嚴重。而治療對患者疾病的控制程度常用蕁麻疹控制程度測試(urticaria control test,UCT)來衡量]。

1.4.2?皮膚病生活質量指數評分(DLQI ),包括6個方面(癥狀感受,個人活動,娛樂活動,學習工作,日常生活,治療),共10個評分項目。其中DLQI評分越低提示皮膚病患者生活質量越高。

治療期間,觀察并詳細記錄2組患者的風團和癢感緩解消失,以及最終完全消失的程度,時間。2組患者均2個療程以后觀察評定治療有效率。

1.5?療效標準?參照《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定療效標準。治愈:風團,瘙癢完全消失,無繼發皮損;顯效:風團,瘙癢緩解明顯,繼發皮損顯著改善;有效:風團,瘙癢有所緩解,繼發皮損稍改善;無效:瘙癢無緩解甚至加重,繼發皮損無改善或加重.

1.6?統計學方法?單因素分析,旨在探討觀察組和對照組的DLQI評分、瘙癢程度和風團數量計分等指標在治療前和治療后的差異,以及治療后的組間差異,用以觀察治療和實驗效果。對2組定量資料分析采用獨立樣本t檢驗(Independent- Samples T Test)。對2組定性資料分析采用卡方檢驗。描述性內容給出例數和百分比、均值和標準差(Mean±Std.Deviation).表格中“1”代表對照組,“2”代表觀察組。

2?結果

2.1?2組臨床療效比較?見表1。

2.2?2組治療后風團數量評分、瘙癢程度評分比較?見表2。[HJ2.4mm]

2.3?2組治療前后DLQI評分比較?見表3。

3?討論

蕁麻疹是一種臨床上較為常見的皮膚病,有的患者可持續一生,而大多數患者很難找到明確的致敏因素。一般認為蕁麻疹的發病主要是由于肥大細胞和(或)嗜堿性粒細胞釋放強效的血管活性介質,這些介質中的組胺可引起血管擴張,毛細血管和小靜脈通透性增加及瘙癢。

蕁麻疹在祖國醫學中稱之為“癮疹”、“風癮疹”等,而寒冷性蕁麻疹則以“白疹”或“白婆瘼”十分類似。《脾胃論》中云:“歷觀諸篇而參考之,則元氣之充足,皆由脾胃之氣無所傷,而后能滋養元氣,若胃氣之本弱,飲食自倍,則脾胃之氣既傷,而元氣亦不能充而諸病之生也。”從李東垣論述可知,脾胃沒有損傷,元氣充足,機體的生理活動也能保持正常,如果脾胃虛弱,加之不注意節制飲食,還有情緒過度的喜、怒、憂、恐、思都能損傷脾胃,使之元氣因營養缺乏而不充沛,衛外的防御機能也因之而減弱,抵抗不了外邪的侵襲,各種疾病也就比較容易發生了。皮膚病種類繁多,但從發病機制而言,不外乎四種情況:一是六淫外邪,二是勞倦所傷,三是飲食失常,四是情志不遂。 四者皆與脾胃有關,“是知脾胃實,諸病皆實;脾胃虛,諸病皆虛,此醫家之大關也”(《醫權初編》)。而《素問》曰:“肺者,氣之本,魄之處也,其華在毛,其充在皮,為陰中之太陰,通于秋氣.”《醫參》曰:“樹木之精氣得以上行者,皮殼為之也;人身之精氣得以外達者,腠理為之也。形唯皮易死,亦易生。"今人多據此理論指導變態反應性皮膚病的診療,已成共識。不過,尚有較多的皮膚病亦可從脾胃學說中尋找診療的新思路或啟迪.從生理上講,“氣者,上焦開發,宣五味,熏膚,充身,澤毛,若霧露之溉。氣或乖錯,人何以生,病從脾胃生者”《脾胃不論病之虛實傳變,均應以脾胃為本。 從病理上講,“氣弱自汗,四肢發熱或大便泄瀉,或皮毛枯槁,發脫落.又云:“胃氣一虛,耳、目、口、鼻,具為之病”《脾胃論·脾胃虛實傳變論》。說明膚腠虛乃九竅之病,無不與胃中之氣的虧虛,以及營養不足有著密切的內在聯系。這是由于脾胃既虛,不能顧護肺氣,機體防御機能減弱,各種病邪易于侵害,誠如《內經》所說:“邪之所湊,其氣必虛”,“正氣存內,邪不可干”,足以證實外因通過內因而起作用的邪正發病學。筆者在本病治療中,以李東垣之“治肝,心,肺,腎,有余不足,或補或瀉,唯益脾胃之藥為切。”為指導思想,應用于臨床治療寒冷性蕁麻疹,其風團發生的部位在頭面,四肢,伴有面色晄白,少氣懶言,脈象濡細等,說明其正屬元氣不充,防衛機能減弱,容易招致外邪的侵襲,因此,以甘溫益氣,調理脾胃的四君子湯為主,處方加黃芪、防風益氣固表,另外,現代研究表明,防風作用于皮膚黏膜的效果較為明顯,故加以重用,阿膠補血養血以輔之,佐以橘皮、廣木香、烏藥理氣醒脾,使黃芪,阿膠補而不滯,另加半夏,紫蘇葉行氣消滯,加益母草意在“治風先治血,血行風自滅。”總之在甘溫益氣的同時佐以養榮、行氣導滯、使之衛強御外,榮足以手中,外邪不得而犯。穴位埋線是將羊腸線埋植于人體穴位內,利用它對穴位的持久刺激作用治療疾病的方法。穴位埋線可獲得長久刺激,即長效針刺樣效應,埋線的全過程等于多種(速效、長效、異性蛋白)刺激方法的結合并同時發揮作用,被認為是使穴位受到長時間良性刺激的理想方法之一。穴位埋線療法不僅能提高免投功能還有良好的雙向調節作用,從而促進疾病的康復。它的整個操作過程,實際上包括了穴位封團療法、針刺療法、刺血療法、組織療法,同時也包含了留針、埋針效應,這多種方法和效應集中起來,形成了穴位埋線這個獨特的療法,顯示了它獨特的治療作用和效果。 故穴位埋線療法實際上是一種融多種療法,多種效應于一體的復合性治療方法。現代研究證明,穴位埋線能夠拮抗身體內外周H受體,直接降低變態反應部位組胺的濃度,能明制變態反應發生過程中的遲發反應,減輕炎癥細胞是嗜酸性細胞的趨化、激活、轉移、浸潤。故內服與穴位埋線療法治療,相輔相成,契合病機,故獲良效。療效好于西藥組。為治療該病的又一有效方法,值得臨床推廣。

參考文獻:

[1] 國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994.

[2] 顧伯華.實用中醫外科學[M].上海:上海科學技術出版社,1991:474.

[3] 張合恩.中西醫結合治療皮膚病[M].石家莊:河北科學技術出版社,1992:180-183.

[4] 中華醫學會皮膚性病學分會蕁麻疹研究中心.中國蕁麻疹診療指南(2018版)[J].中華皮膚科雜志,2019.52(1):1-5.

(收稿日期:2019-09-08)