江蘇省主要農作物區域優勢分析

劉昊一 凌小燕 曹光喬

摘要:對2012—2016年江蘇省13個市6種主要農作物以綜合比較優勢指數法進行分析,確定江蘇省區域優勢作物。結果表明,江蘇省稻谷比較優勢市有8個;小麥比較優勢市有7個;玉米比較優勢市有5個;大豆、花生、油菜籽比較優勢市各有4個;同時確定江蘇省13個市各自比較優勢作物和劣勢作物,并指出需要加大農業科技投入的市和作物,使在具規模優勢同時,提升效率優勢,為江蘇省農作物規劃布局提供科學依據。

關鍵詞:比較優勢;主要農作物;結構調整;規劃布局;江蘇省

中圖分類號: F326 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2019)22-0109-04

江蘇省位于我國大陸東部沿海地區中部,省內各地區自然條件、經濟、技術等方面存在不同程度差異,同一農作物在本省各地比較優勢不同。本研究采用綜合比較優勢指數法[1-2],對江蘇省稻谷、小麥、玉米、大豆、花生和油菜籽6種主要農作物,在江蘇省13個市進行比較優勢分析,確定江蘇省各地比較優勢作物,為江蘇省主要農作物區域布局優化提供依據。

1 研究方法與數據來源

綜合比較優勢指數法適合區域之間的比較或者同區內不同作物之間的比較,包括規模優勢指數、效率優勢指數和綜合優勢指數[3]。

1.1 研究方法

1.1.1 規模優勢指數(SAI) 規模優勢指數是反映一個地區某一農作物生產的規模和專業化程度。

1.2 數據來源

本研究所用數據主要來源于《江蘇省農村統計年鑒(2013—2017)》《中國農業機械化年鑒(2013—2017)》等統計資料,為減少數據波動影響,選擇了2012—2016年的平均數據進行分析[4-7]。

2 結果與分析

2.1 江蘇省不同地區主要農作物播種面積和單產

2012—2016年江蘇省13個市的6種主要農作物的播種面積和單產的原始數據的平均值見表1。2012—2016年江蘇省13個市的6種主要農作物播種面積的方差見表2。

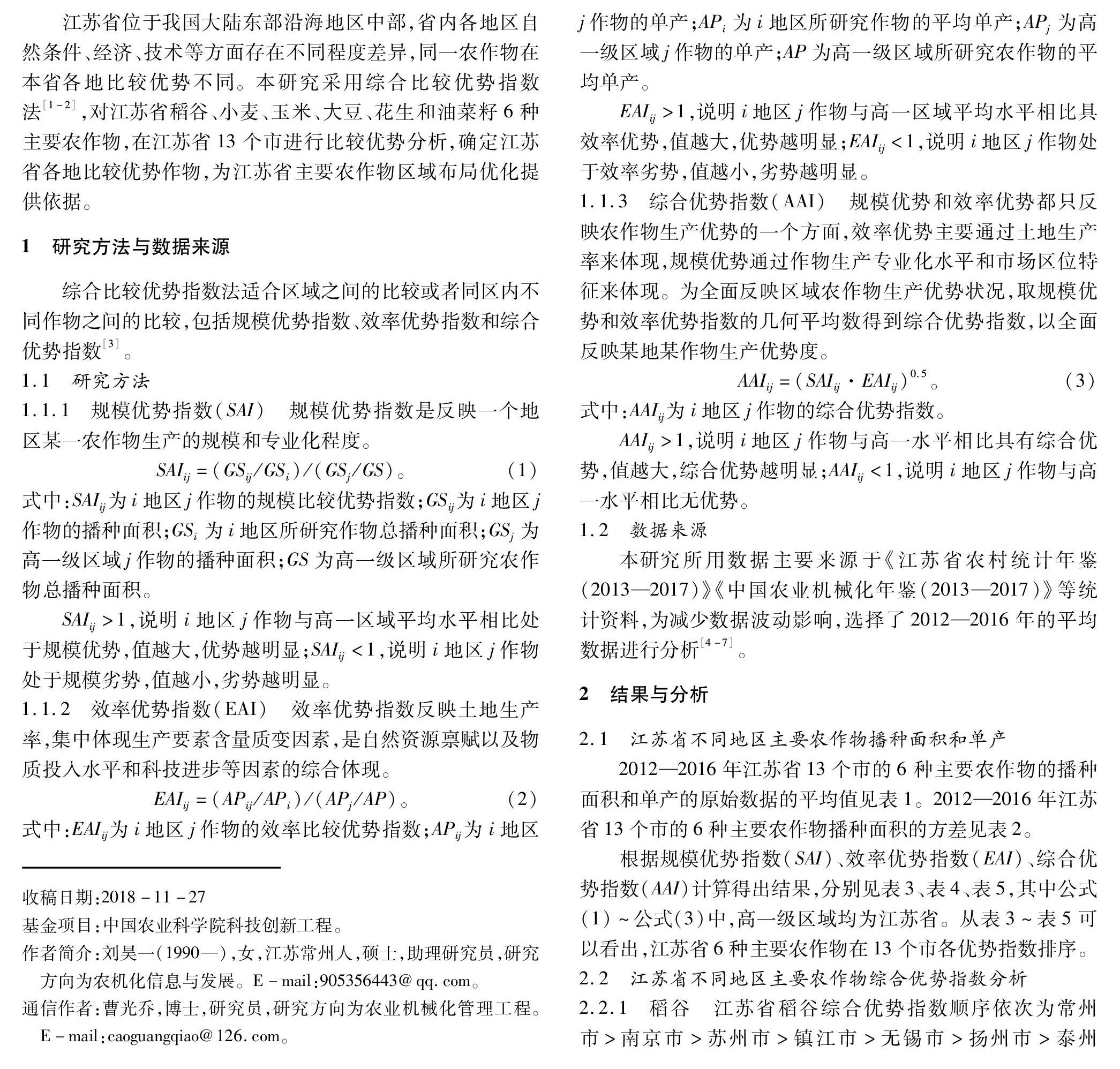

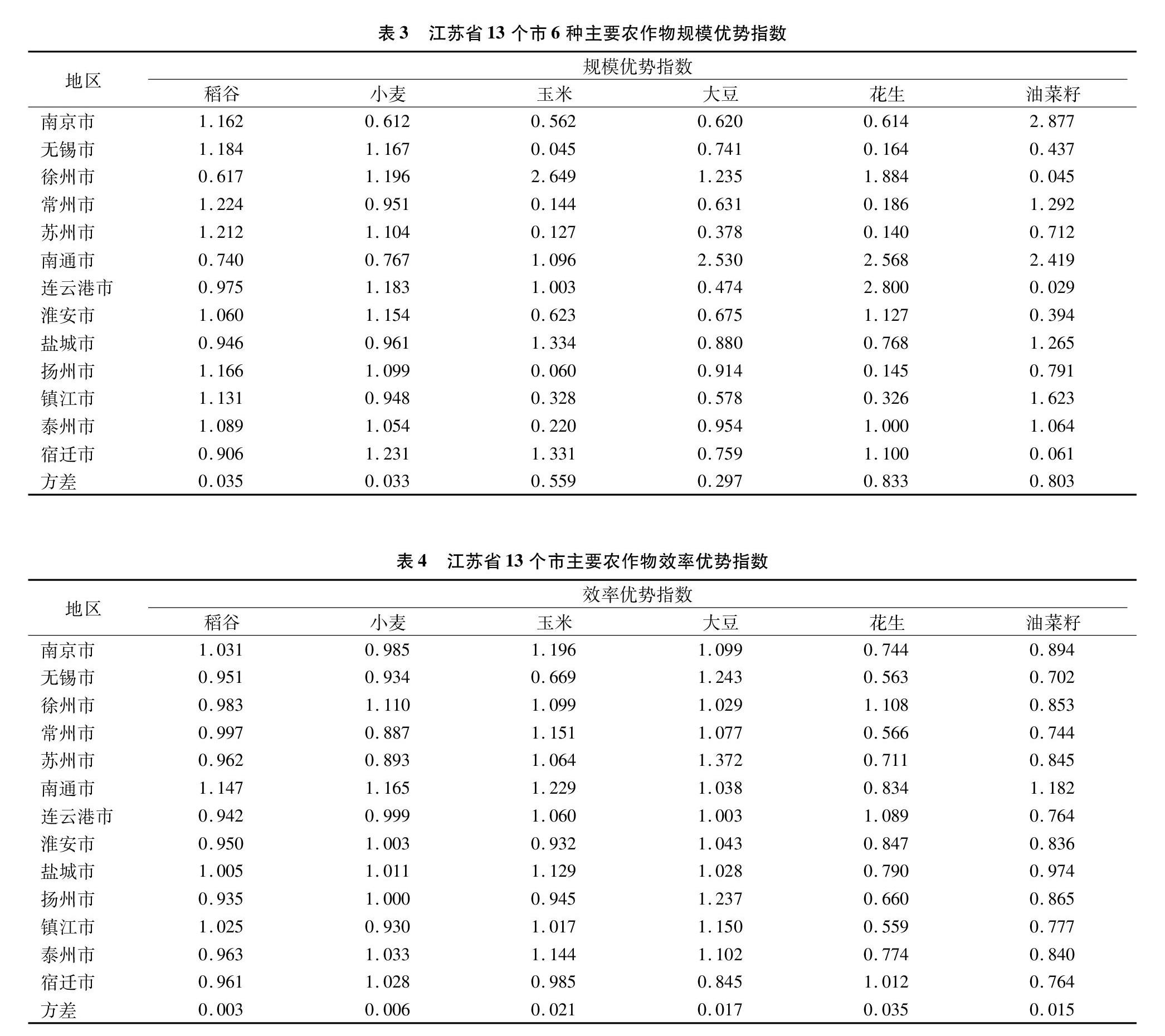

根據規模優勢指數(SAI)、效率優勢指數(EAI)、綜合優勢指數(AAI)計算得出結果,分別見表3、表4、表5,其中公式(1)~公式(3)中,高一級區域均為江蘇省。從表3~表5可以看出,江蘇省6種主要農作物在13個市各優勢指數排序。

2.2 江蘇省不同地區主要農作物綜合優勢指數分析

2.2.1 稻谷 江蘇省稻谷綜合優勢指數順序依次為常州市> 南京市>蘇州市>鎮江市>無錫市>揚州市>泰州市>淮安市>鹽城市>連云港市>宿遷市>南通市>徐州市。南京市、無錫市、常州市、蘇州市、淮安市、揚州市、鎮江市和泰州市的規模優勢指數均大于1,均高于江蘇省平均水平,其中徐州市規模優勢指數僅為0.617,低于0.70,具有較強比較劣勢;各市的效率優勢指數差異不大,在0.93~1.12之間。綜合優勢指數高于全省平均水平有蘇州市、無錫市、常州市、南京市、揚州市、鎮江市、泰州市和淮安市,徐州市稻谷綜合優勢指數最低,為0.779。

2.2.2 小麥 江蘇省小麥綜合優勢指數順序依次為徐州 市> 宿遷市>連云港市>淮安市>揚州市>無錫市>泰州市>蘇州市>鹽城市>南通市>鎮江市>常州市>南京市。規模優勢指數高于江蘇省平均水平的市有無錫市、徐州市、蘇州市、連云港市、淮安市、揚州市、泰州市和宿遷市,其中南京市的最低,為0.612,低于0.70,具有較強比較劣勢;效率優勢指數差異不大,在0.88~1.17之間。綜合優勢指數高于全省平均水平的有無錫市、揚州市、泰州市、淮安市、宿遷市、徐州市和連云港市。

2.2.3 玉米 江蘇省玉米綜合優勢指數順序依次為徐州 市> 鹽城市>南通市>宿遷市>連云港市>南京市>淮安市>鎮江市>泰州市>常州市>蘇州市>揚州市>無錫市。徐州市、南通市、連云港市、鹽城市和宿遷市的規模優勢指數均高于1,以徐州市最高,達到2.649,遠遠超過江蘇省平均水平,具有絕對優勢,無錫市、常州市、蘇州市、揚州市和泰州市的規模優勢指數均低于0.30,其中無錫市僅為0.045,揚州市僅為0.060,遠遠低于江蘇省平均水平,具有絕對劣勢,南京市、淮安市和鎮江市的規模優勢指數也不高,均低于0.70,具有較強比較劣勢;效率優勢指數差異不顯著,只有無錫市較低,為0.669,具有較強比較劣勢,其余各市在0.93~1.23之間。綜合優勢指數高于江蘇省平均水平的有南通市、鹽城市、宿遷市、徐州市和連云港市,其中徐州市高達1.707,具有絕對優勢,而常州市、蘇州市、揚州市、鎮江市和泰州市的綜合優勢指數均低于0.70,具有較強比較劣勢,其中無錫市的為 0.174,揚州市的為0.238,均低于0.30,具有絕對劣勢。

2.2.4 大豆 江蘇省13個市大豆綜合優勢指數順序依次為南通市>徐州市>揚州市>泰州市>無錫市>鹽城市>淮安市>南京市>常州市>鎮江市>宿遷市>蘇州市>連云港市。規模優勢指數高于江蘇省平均水平有徐州市和南通市,其中南通市的規模優勢指數高達2.530,具有絕對優勢,南京市、常州市、蘇州市、連云港市、淮安市和鎮江市的規模優勢指數均低于0.70,蘇州市僅為0.378,具有較強比較劣勢;效率優勢指數差異不大,在0.84~1.40之間,僅有宿遷市低于江蘇省平均水平。綜合比較優勢指數高于全省平均水平有南通市、泰州市、揚州市和徐州市,具有較強比較優勢。

2.2.5 花生 江蘇省花生綜合優勢指數順序依次為連云港市>南通市>徐州市>宿遷市>淮安市>泰州市>鹽城市>南京市>鎮江市>常州市>蘇州市>揚州市>無錫市。南通市、泰州市、宿遷市、淮安市、徐州市和連云港市規模優勢指數均高于1,其中徐州市、南通市和連云港市的規模優勢指數高于1.7,遠遠超過江蘇省平均水平,具有絕對優勢,南京市、無錫市、常州市、蘇州市、揚州市和鎮江市的規模優勢指數較低,均低于0.7,具有較強比較劣勢,其中無錫市、常州市、蘇州市和揚州市的均低于0.3,具有絕對劣勢;效率優勢指數僅有徐州市、連云港市和宿遷市高于江蘇省平均水平,其他各市在0.55~0.85之間,其中無錫市、常州市、揚州市和鎮江市均低于0.70,具有較強比較劣勢。綜合比較優勢指數高于江蘇省平均水平的有徐州市、南通市、連云港市和宿遷市,其中連云港市最高,高達1.747,具有絕對優勢,而南京市、無錫市、常州市、蘇州市、揚州市和鎮江市的綜合比較優勢指數較低,均低于0.70,具有較強比較劣勢。

2.2.6 油菜籽 江蘇省油菜籽綜合優勢指數順序依次為南通市>南京市>鎮江市>鹽城市>常州市>泰州市>揚州 市> 蘇州市>淮安市>無錫市>宿遷市>徐州市>連云港市。規模優勢指數高于1的有南京市、常州市、南通市、鹽城市、鎮江市和泰州市,其中南京市、南通市的規模優勢指數均高于1.70,具有絕對優勢,無錫市、淮安市的均低于0.70,具有較強比較劣勢,而徐州市、連云港市、宿遷市的規模優勢指數均低于0.30,具有絕對劣勢;效率優勢指數僅有南通市高于江蘇省平均水平,其他各市在0.70~0.98之間。綜合比較優勢指數高于全省平均水平的市有南京市、南通市、鹽城市和鎮江市,而徐州市、連云港市、宿遷市的均低于0.30,具有絕對劣勢,無錫市、淮安市的均低于0.70,具有比較劣勢。

2.2.7 方差分析 方差反映數據離散程度,比較優勢方差越大,農作物的區域特征越明顯。一般情況下農作物規模優勢指數方差越大,其綜合優勢指數方差也越大。江蘇省6種主要農作物綜合優勢指數方差順序為花生>油菜籽>玉米>大豆>小麥>稻谷。花生綜合優勢指數方差最大,說明花生僅限于個別地區種植,花生主要在南通市、泰州市、宿遷市、連云港市、淮安市和徐州市6個市種植。玉米、大豆和油菜籽的綜合優勢指數方差居中,說明這3種農作物在不同市的區域特征突出。玉米主要在徐州市、南通市、連云港市、鹽城市和宿遷市5個市種植;大豆主要在徐州市、南通市2個市種植;油菜籽主要在南通市、常州市、南京市、鎮江市、泰州市和鹽城市6個市種植。

綜上所述,江蘇省稻谷比較優勢產區有無錫市、蘇州市、常州市、南京市、鎮江市、揚州市、泰州市、淮安市8個市;小麥比較優勢產區有無錫市、揚州市、泰州市、徐州市、連云港市、淮安市、宿遷市7個市;玉米比較優勢產區有徐州市、南通市、連云港市、鹽城市、宿遷市5個市;大豆比較優勢產區有徐州市、南通市、揚州市、泰州市4個市;花生比較優勢產區有徐州市、南通市、連云港市、宿遷市4個市;油菜籽比較優勢產區有南京市、南通市、鹽城市、鎮江市4個市(表6)。

3 結論

分析了6種主要農作物在江蘇省13個市的規模優勢和效率優勢狀況,確定了13個市綜合比較優勢作物和比較劣勢作物,為江蘇省農作物種植的合理規劃布局[8]提供了一定的科學依據。

江蘇省某些市的部分農作物生產具有規模優勢,只是源于該作物的種植面積大,但其效率優勢反而低于江蘇省平均水平,如無錫市的稻谷、蘇州市的小麥,南通市的花生等,因此需要在穩定規模優勢的基礎上,加大這些地區的農業科技投入,使具有規模比較優勢的同時,同步提升效率比較優勢。

參考文獻:

[1]周喜新,鄧小華,周冀衡. 湖南省主要農作物區域比較優勢差異及地域類型劃分[J]. 湖南科技大學學報(社會科學版),2011,14(5):84-89.

[2]蔣和平,崔 凱. 我國糧食主產區農業現代化指標體系的構建和測算及發展水平評價[J]. 農業現代化研究,2011(6):646-651.

[3]張先葉. 遼寧省三種主要經濟作物2005—2010的比較優勢分析[J]. 陜西農業科學,2013(1):80-82.

[4]劉昊一,凌小燕,馬 聰,等. 江蘇省主要農作物種類分布研究[J]. 中國農機化學報,2017,38(12):108-117.

[5]高 雅,凌小燕,馬 聰,等. 江蘇省水稻生產全程機械化農機裝備研究[J]. 中國農機化學報,2018,39(2):99-110.

[6]江蘇省統計局. 江蘇省農村統計年鑒(2013—2017)[M]. 北京:中國統計出版社,2013—2017.

[7]農業部南京農業機械化研究所. 中國農業機械化年鑒[M]. 北京:中國農業科學技術出版社,2013-2017.

[8]秦小麗,王經政,陳沛然. 蘇北農產品主產區農業生態補償實踐及其財稅政策優化研究[J]. 江蘇農業科學,2017,45(7):316-320.