牛蒡復(fù)合乳酸菌發(fā)酵飲料工藝優(yōu)化及穩(wěn)定性研究

馬艷弘 孟勇 崔晉

摘要:以牛蒡?yàn)橹饕希Y選適宜其發(fā)酵的復(fù)合乳酸菌,制備牛蒡發(fā)酵飲料。在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,通過(guò)正交試驗(yàn)優(yōu)化其發(fā)酵工藝與穩(wěn)定劑配方,分析其抑菌活性。結(jié)果表明,明串珠菌和植物乳桿菌SD2為適宜的發(fā)酵菌種,牛蒡乳酸菌飲料的最佳發(fā)酵工藝:料液比為1 g ∶ 6 mL,復(fù)合乳酸菌菌種配比(體積比)為1 mL ∶ 1 mL,接種量為6%,發(fā)酵溫度為41 ℃,發(fā)酵時(shí)間為60 h;復(fù)合穩(wěn)定劑配方:黃原膠用量為0.10%、果膠用量為0.30%、結(jié)冷膠用量為0.20%。該工藝條件下制備的牛蒡發(fā)酵飲料具有較好的口感、穩(wěn)定性和明顯的抗菌活性。

關(guān)鍵詞:牛蒡;乳酸菌;發(fā)酵飲料;穩(wěn)定性;抑菌活性;正交試驗(yàn)

中圖分類號(hào): TS275.4 ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A ?文章編號(hào):1002-1302(2019)22-0243-04

牛蒡(Arctium lappa L.),又名惡實(shí)、大力子、東洋參,牛鞭菜等,屬桔梗目菊科二年生草本植物。牛蒡富含人體所需的多種氨基酸、維生素及礦物質(zhì),還含有菊糖、揮發(fā)油、牛蒡苷、多酚、膳食纖維等多種生理活性物質(zhì)[1-3],具有明顯的降血脂、降血糖、潤(rùn)腸通便、抗癌、保護(hù)心腦血管、提高人體免疫力等功效[4-6]。但是因牛蒡含有多種烯、酮、醛、不飽和烴類等揮發(fā)性成分[7],致使其產(chǎn)品通常帶有令人不愉悅的刺激風(fēng)味,嚴(yán)重制約了牛蒡產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷量。

乳酸菌(lactic acid bacteria,LAB)作為一類發(fā)酵糖產(chǎn)生乳酸的革蘭氏陽(yáng)性細(xì)菌,是人和動(dòng)物體腸道內(nèi)天然存在的重要益生菌群,有防止乳糖不耐癥、改善人體胃腸功能、促進(jìn)消化、抗菌消炎、抑制膽固醇代謝、降血脂、降血壓、抗衰老、免疫調(diào)節(jié)等生物保健功能[8]。大多數(shù)乳酸菌具有食用安全性[9],已被廣泛應(yīng)用于發(fā)酵果蔬、乳品加工等食品領(lǐng)域。研究報(bào)道,乳酸菌發(fā)酵能夠?qū)⑹卟说鞍踪|(zhì)降解為氨基酸、多肽等小分子物質(zhì),釋放多酚、黃酮等功能因子[10],合成維生素B、維生素K等果蔬中缺乏的維生素[11],并能伴隨發(fā)酵過(guò)程生成新的有機(jī)酸、胞外多糖、γ-氨基丁酸等生理活性物質(zhì),不僅可顯著提高蔬菜的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值與生物利用度,還能夠形成其獨(dú)特的色香味,加速含硫和含氮等不良風(fēng)味物質(zhì)的降解,從而改善發(fā)酵原料的風(fēng)味及品質(zhì)[12-14]。

目前乳酸菌發(fā)酵飲料已經(jīng)成為食品加工領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,但是市場(chǎng)上蔬菜原漿發(fā)酵飲料多采用自然發(fā)酵的方式,具有發(fā)酵周期長(zhǎng)、發(fā)酵風(fēng)味差、質(zhì)量不穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)化程度低等缺陷,有關(guān)牛蒡復(fù)合乳酸菌發(fā)酵技術(shù)及其產(chǎn)品的研究也鮮有報(bào)道。因此,本研究以牛蒡?yàn)橹饕希Y選出發(fā)酵啟動(dòng)快和具有良好產(chǎn)酸能力的復(fù)合乳酸菌發(fā)酵牛蒡漿,在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上利用正交試驗(yàn)優(yōu)化復(fù)合乳酸菌發(fā)酵牛蒡的最佳工藝及其穩(wěn)定劑配方,并分析牛蒡發(fā)酵飲料的抗菌能力,既為擴(kuò)寬牛蒡加工途徑、改善現(xiàn)有牛蒡產(chǎn)品的風(fēng)味與品質(zhì)提供科學(xué)依據(jù),也為進(jìn)一步的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)提供技術(shù)參數(shù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

1.1.1 供試菌株與試劑 保加利亞乳桿菌(Lactobacillus bulgaricus)、嗜熱鏈球菌(Streptococcus thermophiles)、明串珠菌(Leuconostoc mesenteroides)、植物乳桿菌SD2(Lactobacillus plantarum SD2)、大腸桿菌(Escherichia coli)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、沙門氏菌(Salmonella typhimurium)等均由江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所食品生物工程研究室保藏。

牛蒡根由徐州世緣食品有限公司提供;MRS和PDA培養(yǎng)基均購(gòu)自南京天為生物科技有限公司;氫氧化鈉、酒石酸鉀鈉、亞硫酸鈉、3,5-二硝基水楊酸(DNS)、葡萄糖、三羥甲基胺基甲烷(Tris)、鹽酸均為分析純?cè)噭?gòu)自國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;黃原膠、結(jié)冷膠、果膠均為市售食品級(jí)。

1.1.2 儀器與設(shè)備 BS323S型電子天平,購(gòu)自賽多利斯科學(xué)儀器北京有限公司;HWSY型電熱恒溫水浴鍋,購(gòu)自浙江舟山市定海區(qū)海源儀器廠;D-8型紫外可見分光光度計(jì),購(gòu)自上海奧析科學(xué)儀器有限公司;BHC-1300IIA/B2型生物潔凈安全柜,購(gòu)自蘇州凈化設(shè)備有限公司;TDL-80-2C低速臺(tái)式離心機(jī),購(gòu)自上海安亭科學(xué)儀器廠。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 牛蒡復(fù)合乳酸菌發(fā)酵飲料制備工藝 牛蒡漿的制備:將新鮮牛蒡洗凈,去皮切片后以1 ∶ 2~1 ∶ 6的固液比于1%(質(zhì)量比)檸檬酸、0.5%維生素C、0.6% NaCl溶液組成的護(hù)色液[15]中浸泡20 min,撈出沖洗,用90 ℃熱水燙漂10 min,再按一定料液比加水打漿,加入2%蔗糖、2%乳糖、1.5%豆粕粉,混合均勻后在121 ℃條件下高壓滅菌20 min,得牛蒡漿。

發(fā)酵劑制備:將4種乳酸菌的保藏菌種分別置于MRS培養(yǎng)基中進(jìn)行活化復(fù)壯后,再按2%接種量接種于50 mL牛蒡漿、10 g脫脂乳粉組成的培養(yǎng)液中,置于培養(yǎng)箱30 ℃條件下培養(yǎng)24~48 h,連續(xù)馴化培養(yǎng)2~3次,至菌體濃度達(dá)1.0×108~1.0×109 CFU/mL,即為牛蒡發(fā)酵飲料的發(fā)酵劑。

牛蒡發(fā)酵飲料的制備:將備好的發(fā)酵劑于6 000 r/min條件下離心10 min,棄去上清,沉淀中加入等體積的滅菌生理鹽水重懸乳酸菌后按照4%接種量接入滅菌牛蒡漿,置于恒溫培養(yǎng)箱 41 ℃ 發(fā)酵培養(yǎng)60 h,發(fā)酵結(jié)束后用紗布過(guò)濾除去濾渣,再置于離心機(jī)中,4 500 r/min離心20 min,上清液加入5%蔗糖、2%蜂蜜與復(fù)合穩(wěn)定劑等輔料,混合均勻,再經(jīng)灌裝、巴氏殺菌、冷卻貼標(biāo)后即為成品。

1.2.2 乳酸菌發(fā)酵牛蒡漿單因素試驗(yàn) 考察保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌、明串珠菌、植物乳桿菌SD2在牛蒡漿中的生長(zhǎng)情況,通過(guò)活菌數(shù)的測(cè)定確定適宜的發(fā)酵菌種;篩選出2種不同的乳酸菌后,設(shè)置不同配比[1 mL ∶ 1 mL、1 mL ∶ 2 mL、2 mL ∶ 1 mL、2 mL ∶ 3 mL、3 mL ∶ 2 mL]的復(fù)合菌種,通過(guò)考察發(fā)酵液pH值和還原糖含量,確定復(fù)合菌種最佳配比;設(shè)置不同料液比[1 g ∶ 2 mL、1 g ∶ 4 mL、1 g ∶ 6 mL、1 g ∶ 8 mL、1 g ∶ 10 mL]、接種量(0.5%、1.0%、2.0%、4.0%、6.0%)、發(fā)酵溫度(37、39、41、43、45 ℃)、發(fā)酵時(shí)間(24、36、48、60、72 h),通過(guò)考察其對(duì)乳酸含量的影響,確定適宜的發(fā)酵條件。

1.2.3 復(fù)合乳酸菌發(fā)酵牛蒡漿工藝正交試驗(yàn) 在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,以感官評(píng)分為指標(biāo),采用L9(34)進(jìn)行正交試驗(yàn),對(duì)牛蒡復(fù)合乳酸菌飲料發(fā)酵工藝條件進(jìn)行優(yōu)化,其因素與水平見表1。

1.2.4 牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料的復(fù)合穩(wěn)定劑篩選 以黃原膠、結(jié)冷膠、果膠為單一穩(wěn)定劑,在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,以常溫下放置3周的牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料經(jīng)3 500 r/min離心10 min后產(chǎn)生的沉淀率為考察指標(biāo),通過(guò)正交試驗(yàn)優(yōu)化復(fù)合穩(wěn)定劑配方。沉淀率越小,表明發(fā)酵飲料的穩(wěn)定性越好。其中沉淀率的計(jì)算方法如下:

沉淀率=沉淀物質(zhì)量/離心飲料質(zhì)量×100%。

1.2.5 體外抑菌試驗(yàn)[16] 將供試菌種大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌從斜面轉(zhuǎn)接至已滅菌的液體馬鈴薯培養(yǎng)基中活化,然后分別挑取菌苔,用無(wú)菌水制成菌懸液,分別取 0.1 mL 供試菌懸液,于PDA平板培養(yǎng)基表面涂布均勻,用無(wú)菌鑷子夾取浸有牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料的濾紙片貼于各含菌平板上,以浸有無(wú)菌水的濾紙片作對(duì)照,于37 ℃培養(yǎng)24 h。測(cè)量各自抑菌圈直徑的大小,比較抑菌效果。

1.2.6 指標(biāo)測(cè)定 乳酸菌活菌數(shù)的測(cè)定:利用生理鹽水將牛蒡發(fā)酵液進(jìn)行梯度稀釋至適宜濃度,采用MRS培養(yǎng)基平板計(jì)數(shù)。

pH值與酸度的測(cè)定:pH值用pH計(jì)測(cè)定;總酸度以乳酸計(jì),具體參考張宏志等的方法[17]。

還原糖含量的測(cè)定:還原糖含量采用DNS法[18]測(cè)定。以葡萄糖為標(biāo)準(zhǔn)品繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線所得線性回歸方程為y=0.989 3x-0.010 4(r2=0.999 2),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線即可計(jì)算樣品中還原糖含量。

感官評(píng)定:由10人組成感官評(píng)定小組對(duì)產(chǎn)品的色澤、組織形態(tài)、氣味、滋味進(jìn)行評(píng)價(jià)記分,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見表2。

2 結(jié)果與分析

2.1 菌種的篩選與確定

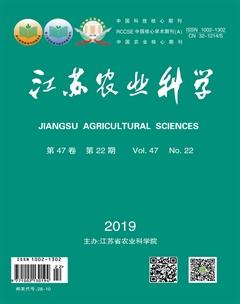

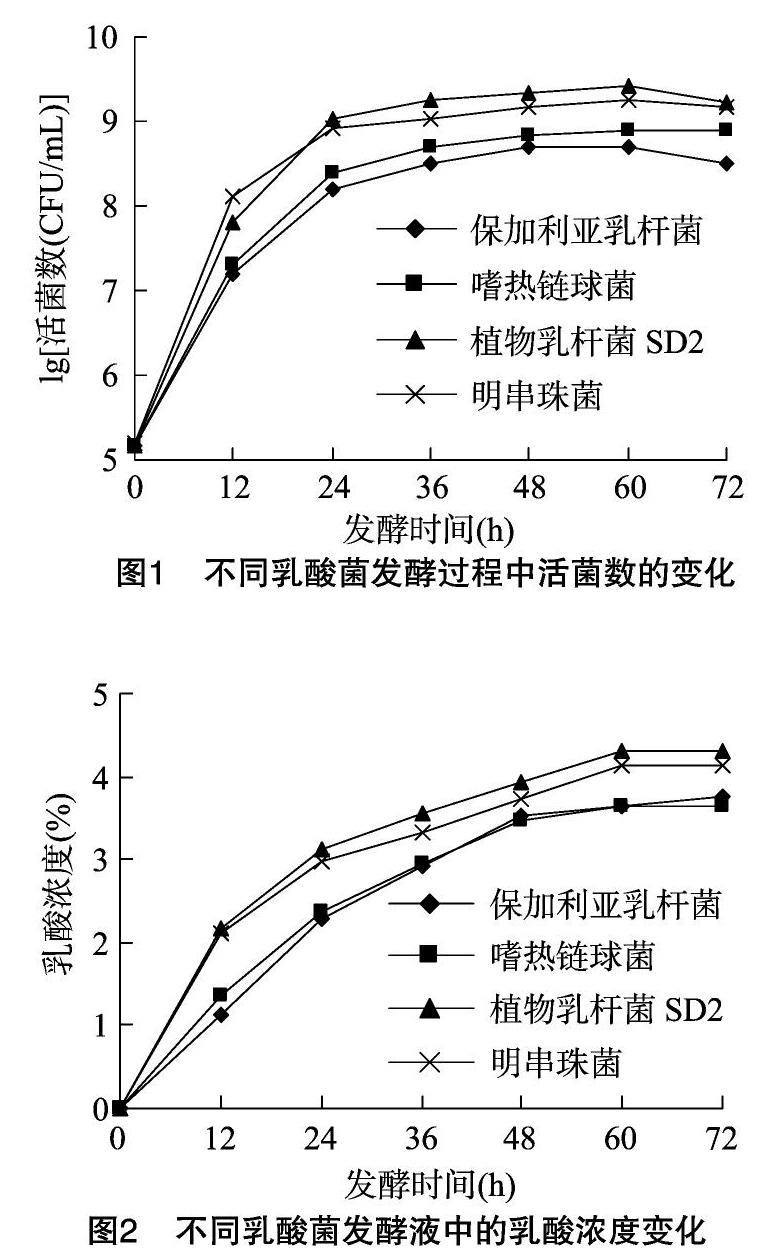

由圖1、圖2可知,不同乳酸菌在牛蒡漿中均能生長(zhǎng)繁殖。發(fā)酵前48 h,4種乳酸菌均呈指數(shù)生長(zhǎng);48 h之后開始進(jìn)入穩(wěn)定期,發(fā)酵至60 h,各菌種的菌體數(shù)量均達(dá)到最高值,乳酸含量也達(dá)到最高;發(fā)酵60 h后各菌種的菌體數(shù)量開始緩慢下降,乳酸含量基本保持恒定。明串珠菌的發(fā)酵啟動(dòng)速度最快,發(fā)酵12 h菌體數(shù)量即可達(dá)到1.26×108 CFU/mL,植物乳桿菌SD2的生長(zhǎng)速率最快,產(chǎn)酸能力最強(qiáng),發(fā)酵至60 h時(shí)達(dá)到菌體數(shù)量最高值,為2.63×109 CFU/mL,乳酸含量達(dá)4.32%;保加利亞乳桿菌和嗜熱鏈球菌生長(zhǎng)速率較慢,整個(gè)發(fā)酵過(guò)程中,二者的菌體數(shù)量和乳酸濃度均低于相同發(fā)酵時(shí)間下的明串珠菌和植物乳桿菌SD2。因此,確定將明串珠菌和植物乳桿菌SD2復(fù)配后進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。

2.2 菌種配比對(duì)發(fā)酵過(guò)程的影響

由圖3可知,利用不同配比的明串珠菌與植物乳桿菌SD2組成的復(fù)合菌種發(fā)酵牛蒡漿,發(fā)酵液的pH值處于 3.16~3.31之間,其中2 ∶ 1的復(fù)合菌種產(chǎn)酸能力最強(qiáng),發(fā)酵液的pH值最低,其次分別為1 ∶ 2、1 ∶ 1、2 ∶ 3、3 ∶ 2的復(fù)合菌種;不同配比菌種的降糖能力也有差異,1 ∶ 1、1 ∶ 2、2 ∶ 1、2 ∶ 3、3 ∶ 2 的菌種發(fā)酵液中還原糖含量分別達(dá)3.87、4.76、4.46、4.36、4.20 mg/mL。考慮到酸度過(guò)高會(huì)對(duì)口感造成不利影響,確定降糖能力最強(qiáng)、還原糖濃度最低、產(chǎn)酸能力較強(qiáng)的 1 ∶ 1 乳酸菌配比作為發(fā)酵牛蒡漿最優(yōu)的菌種配比。

2.3 復(fù)合乳酸菌發(fā)酵牛蒡漿單因素試驗(yàn)結(jié)果

2.3.1 料液比對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料感官評(píng)分的影響 由圖4可知,牛蒡發(fā)酵飲料的感官分值隨料液比增加呈先增加后降低的趨勢(shì),料液比為1 g ∶ 6 mL時(shí),感官評(píng)分最高,達(dá)92分。由此確定復(fù)合乳酸菌發(fā)酵牛蒡漿時(shí)最適料液比為1 g ∶ 6 mL。

2.3.2 接種量、發(fā)酵溫度、發(fā)酵時(shí)間對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料乳酸含量的影響 由表3可知,牛蒡發(fā)酵飲料的乳酸含量隨接種量的增大先上升,當(dāng)接種量為4.0%時(shí)達(dá)到最高值,而后保持平衡。發(fā)酵溫度在37~41 ℃范圍內(nèi),乳酸含量隨溫度升高而提高,在41 ℃時(shí)乳酸含量達(dá)到最大值,為4.33%;超過(guò)41 ℃,則又隨溫度升高而降低。發(fā)酵時(shí)間也能對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料的產(chǎn)酸情況產(chǎn)生影響。隨著發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng),乳酸含量呈遞增趨勢(shì),但是超過(guò)60 h,即使發(fā)酵時(shí)間再延長(zhǎng),乳酸含量也基本保持不變。由此確定適宜的接種量為4%~6%,發(fā)酵溫度為 41 ℃,發(fā)酵時(shí)間為60 h。

2.4 牛蒡復(fù)合乳酸菌發(fā)酵條件正交試驗(yàn)結(jié)果

在單因素試驗(yàn)結(jié)果上,以乳酸含量和感官評(píng)分作為考察指標(biāo),設(shè)計(jì)L9(34)正交試驗(yàn)。由表4可知,各因素對(duì)牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料產(chǎn)酸情況的影響情況表現(xiàn)為A>B>C,即發(fā)酵溫度> 接種量>發(fā)酵時(shí)間,最優(yōu)工藝為A2B3C3,即發(fā)酵溫度為 41 ℃、接種量為6%、發(fā)酵時(shí)間為72 h;各因素對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料感官評(píng)分的影響情況表現(xiàn)為A>C>B,即發(fā)酵溫度>發(fā)酵時(shí) 間> 接種量,最優(yōu)發(fā)酵工藝為A2B3C2,即發(fā)酵溫度為 41 ℃、接種量為6%、發(fā)酵時(shí)間為60 h。綜合考慮乳酸產(chǎn)量、感官風(fēng)味、生產(chǎn)成本,選擇A2B3C2方案為最優(yōu)工藝。經(jīng)驗(yàn)證試驗(yàn),該條件下制備的牛蒡發(fā)酵飲料風(fēng)味獨(dú)特、酸滑清爽、口感細(xì)膩、香氣協(xié)調(diào),乳酸含量達(dá)4.41%,感官評(píng)分達(dá)93分。

2.5 牛蒡發(fā)酵飲料穩(wěn)定性試驗(yàn)

在前期單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,以黃原膠、果膠、結(jié)冷膠為因素,采用L9(34)正交試驗(yàn)優(yōu)化復(fù)合穩(wěn)定劑配方,試驗(yàn)結(jié)果見表5。由表5可知,各因素對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料穩(wěn)定性的影響程度表現(xiàn)為黃原膠>結(jié)冷膠>果膠。即對(duì)牛蒡發(fā)酵飲料穩(wěn)定性影響最大的為黃原膠的用量,其次為結(jié)冷膠的用量,果膠用量對(duì)穩(wěn)定性的影響最小。最優(yōu)穩(wěn)定劑組合為A2B3C2,即黃原膠用量為0.10%、果膠用量為0.3%、結(jié)冷膠用量為0.20%。經(jīng)驗(yàn)證試驗(yàn),該組合產(chǎn)品的離心沉淀率為2.13%,且產(chǎn)品外觀均勻一致,澄清透明,無(wú)沉淀,無(wú)雜質(zhì),具有優(yōu)良的貯藏穩(wěn)定性。

2.6 牛蒡發(fā)酵飲料的抑菌活性

抑菌圈直徑可直觀反映被測(cè)樣品對(duì)各種供試菌的抑菌能力。比較牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料對(duì)3種有害菌的抑菌圈直徑,結(jié)果見圖5。由圖5可知,牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料對(duì)大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌均有明顯的抑制作用,具有潛在的廣譜抗菌活性,其對(duì)金黃色葡萄球菌的抗菌能力最強(qiáng),抑菌圈直徑達(dá)15.76 mm。可能是由于乳酸菌代謝過(guò)程中產(chǎn)生的乳酸、乙酸等有機(jī)酸大幅降低了環(huán)境的pH值和氧化還原電位,并能產(chǎn)生細(xì)菌素,從而抑制或殺滅多種致病菌所致[19-20],也可能由于牛蒡發(fā)酵飲料中的牛蒡多糖、多酚、黃酮等物質(zhì)具有顯著的抑菌活性[21-22]。

3 結(jié)論

乳酸菌發(fā)酵飲料是近年來(lái)植物飲品領(lǐng)域的重要發(fā)展方向,其益生抗菌作用已被熟知與認(rèn)可。該研究通過(guò)比較不同乳酸菌在牛蒡漿中的生長(zhǎng)及產(chǎn)酸情況,篩選出發(fā)酵啟動(dòng)快的明串珠菌和產(chǎn)酸能力強(qiáng)的植物乳桿菌SD2進(jìn)行復(fù)合發(fā)酵,并以發(fā)酵液pH值和還原糖含量為指標(biāo),確定了復(fù)合乳酸菌的最佳配比(體積比)為1 ∶ 1。在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,通過(guò)正交試驗(yàn)確定了牛蒡發(fā)酵飲料的最佳發(fā)酵工藝:料液比為 1 g ∶ 6 mL,接種量為6%,發(fā)酵溫度為41 ℃,發(fā)酵時(shí)間為 60 h;最佳復(fù)合穩(wěn)定劑配方:黃原膠用量為0.10%、果膠用量為0.30%、結(jié)冷膠用量為0.20%。在此條件下研制出的牛蒡乳酸菌發(fā)酵飲料營(yíng)養(yǎng)豐富,風(fēng)味獨(dú)特,口感酸爽,并對(duì)大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌具有明顯的抗菌能力。該研究結(jié)果既可為改善牛蒡產(chǎn)品的風(fēng)味和品質(zhì)提供技術(shù)思路,也可為牛蒡發(fā)酵飲料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)提供基礎(chǔ)參數(shù),具有較高的實(shí)踐應(yīng)用價(jià)值。

參考文獻(xiàn):

[1]顧曉明,張 圓,張曉衛(wèi),等. 牛蒡的化學(xué)成分及藥理作用研究進(jìn)展[J]. 現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)進(jìn)展,2013,13(16):3179-3182.

[2]范金波,蔡茜彤,馮敘橋,等. 牛蒡根多酚和黃酮超高壓提取工藝優(yōu)化及體外抗氧化活性[J]. 食品科學(xué),2015,36(6):69-75.

[3]胡喜蘭,許瑞波,陳 宇. 牛蒡葉多糖的提取及生物活性研究[J]. 食品科學(xué),2013,34(2):78-82.

[4]Ha M S,Kim J H,Kim Y S,et al. Effects of aquarobic exercise and burdock intake on serum blood lipids and vascular elasticity in Korean elderly women[J]. Experimental Gerontology,2018,101:63-68.

[5]Lou Z X,Wang H X,Wang D X,et al. Preparation of inulin and phenols-rich dietary fibre powder from burdock root[J]. Carbohydrate Polymers,2009,78(4):666-671.

[6]趙 娜,馬維紅,蘇 贏. 牛蒡根與保護(hù)血管內(nèi)皮作用的相關(guān)性研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)老年學(xué)雜志,2016,36(24):6291-6292.

[7]葉 欣,盧金清,曹 利,等. 牛蒡子炒制前后揮發(fā)性成分的比較[J]. 中藥材,2017,40(7):1586-1589.

[8]曹振輝,劉永仕,潘洪彬,等. 乳酸菌的益生功能及作用機(jī)制研究進(jìn)展[J]. 食品工業(yè)科技,2015,36(24):366-370,377.

[9]Arioli S,Elli M,Ricci G,et al. Assessment of the susceptibility of lactic acid bacteria to biocides[J]. International Journal of Food Microbiology,2013,163(1):1-5.

[10]賴 婷,張名位,劉 磊,等. 龍眼果漿復(fù)合乳酸菌發(fā)酵工藝優(yōu)化[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2016,32(增刊2):390-397.

[11]Molina V,Médici M,de Valdez G F,et al. Soybean-based functional food with vitamin B12-producing lactic acid bacteria[J]. Journal of Functional Foods,2012,4(4):831-836.

[12]賴 婷,劉漢偉,張名位,等. 乳酸菌發(fā)酵對(duì)果蔬中主要活性物質(zhì)及其生理功能的影響研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)釀造,2015,34(3):1-4.

[13]Palani K,Harbaum-Piayda B,Meske D,et al. Influence of fermentation on glucosinolates and glucobrassicin degradation products in sauerkraut[J]. Food Chemistry,2016,190:755-762.

[14]馬艷弘,魏建明,侯紅萍,等. 發(fā)酵方式對(duì)山藥泡菜理化特性及微生物變化的影響[J]. 食品科學(xué),2016,37(17):179-184.

[15]王海鷗,扶慶權(quán),陳守江,等. 不同護(hù)色預(yù)處理對(duì)牛蒡片真空冷凍干燥特性的影響[J]. 食品科學(xué),2017,38(1):86-91.

[16]張宏志,馬艷弘,李亞輝,等. 乳酸菌發(fā)酵菊芋馬齒莧復(fù)合飲料及其抑菌活性[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,43(11):362-365.

[17]張宏志,馬艷弘,李亞輝,等. 菊芋乳酸菌飲料生產(chǎn)工藝及穩(wěn)定性研究[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,43(12):291-294.

[18]朱凱杰,陸國(guó)權(quán),張 遲. 響應(yīng)面法優(yōu)化水楊酸比色測(cè)定還原糖的研究[J]. 中國(guó)糧油學(xué)報(bào),2013,28(8):107-113.

[19]Han K S,Kim Y,Kim S H,et al. Characterization and purification of acidocin 1B,a bacteriocin produced by Lactobacillus acidophilus GP1B[J]. Journal of Microbiology and Biotechnology,2007,17(5):774-783.

[20]李南薇,李 寧. 乳酸菌代謝產(chǎn)物對(duì)大腸桿菌和金黃色葡萄球菌抑制作用的研究[J]. 中國(guó)釀造,2009(5):49-52.

[21]婁在祥. 牛蒡功能性成分及其抗氧化、抗菌活性研究[D]. 無(wú)錫:江南大學(xué),2010:50-52.

[22]馬利華,秦衛(wèi)東,陳學(xué)紅,等. 牛蒡提取物抑菌活性的研究[J]. 食品科學(xué),2009,30(21):24-27.