長三角城市群城市創(chuàng)新能力評價與分析

竇藝濤 陸彥文 劉靜

摘要:以長三角城市群26個城市為研究對象,從制度創(chuàng)新、知識技術創(chuàng)新、經濟發(fā)展與創(chuàng)新保障4個方面構建了長三角城市群城市創(chuàng)新能力評價指標體系,采用全局熵值法對長三角城市群26個城市創(chuàng)新能力進行了測算,結果表明:長三角城市群綜合創(chuàng)新能力呈增長趨勢,在空間上呈“東高西低”的分布特征,知識技術創(chuàng)新是影響各城市創(chuàng)新能力的關鍵。依據研究結論,從人才培養(yǎng)、創(chuàng)新環(huán)境建設方面提出了促進長三角城市群城市創(chuàng)新能力提升的措施與建議。

關鍵詞:長三角城市群;創(chuàng)新能力;全局熵值法

中圖分類號:F061.5

文獻標識碼:A

文章編號:1674-9944( 2019) 24-0255-04

1 引言

創(chuàng)新是城市活力的保障,是城市綜合競爭力的標志。長三角城市群作為我國的創(chuàng)新高地,肩負著帶領全國實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的重要使命。《長三角地區(qū)高質量一體化發(fā)展水平研究報告(2018年)》強調長三角城市群城市創(chuàng)新發(fā)展在實現(xiàn)全國創(chuàng)新發(fā)展中起到的重要作用。

關于城市創(chuàng)新能力的評價研究,一直以來都是學者們探討的熱點。何舜輝、杜德斌等[1]基于2001~2014年中國287個地級以上城市的專利數和論文數,對中國創(chuàng)新格局的時空演變進行研究。周燦、曾剛等[2]基于2014年長三角城市群26個地級市的發(fā)明專利數,對城市創(chuàng)新能力進行評價。劉樹林、龐東鑫[3]運用熵值法,對國內18個典型城市的創(chuàng)新能力進行研究,并對武漢市進行重點評價。汪曉夢[4]利用面板數據,比較了北京、合肥、上海的城市創(chuàng)新能力。馮云廷、翟婧彤[5]通過2005~2015年全國30個城市的面板數據,探討城市興衰的原因。目前,關于長三角城市群城市創(chuàng)新能力的評價研究較少,且已有的研究成果多采用截面數據分析,而本文選取長三角城市群26個城市為研究對象,對2013~2017年的城市創(chuàng)新能力進行了深入研究分析。

2 長三角城市群城市創(chuàng)新能力評價模型

2.1 評價方法

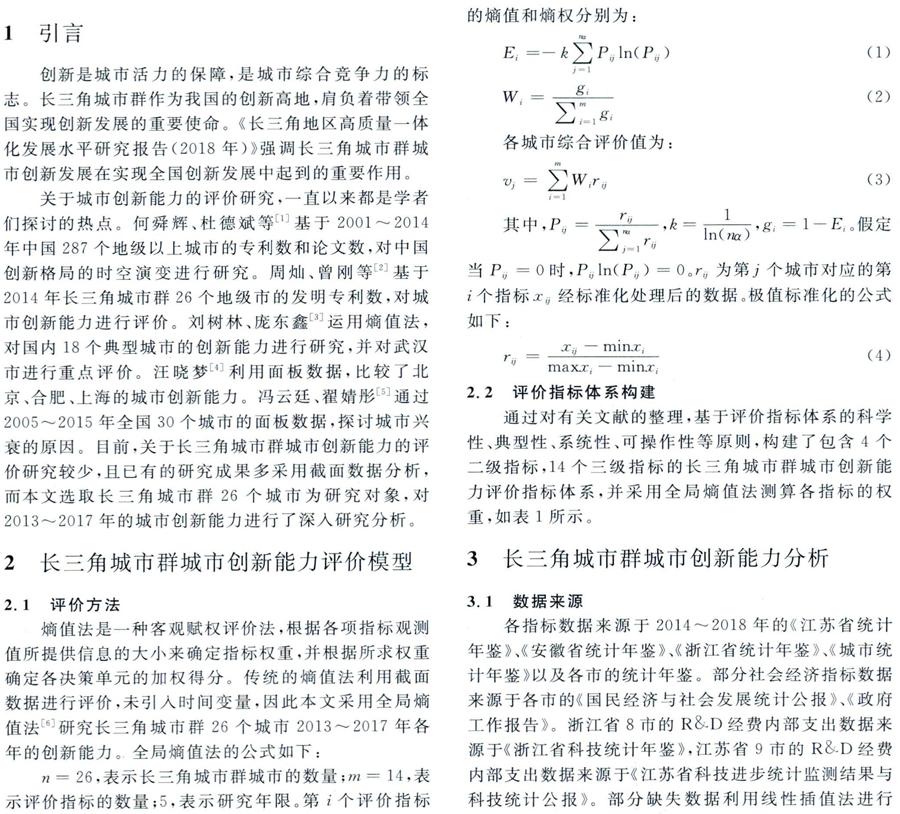

熵值法是一種客觀賦權評價法,根據各項指標觀測值所提供信息的大小來確定指標權重,并根據所求權重確定各決策單元的加權得分。傳統(tǒng)的熵值法利用截面數據進行評價,未引入時間變量,因此本文采用全局熵值法[6]研究長三角城市群26個城市2013~2017年各年的創(chuàng)新能力。全局熵值法的公式如下:

,2 - 26,表示長三角城市群城市的數量;m一14,表示評價指標的數量;5,表示研究年限。第i個評價指標

2.2 評價指標體系構建

通過對有關文獻的整理,基于評價指標體系的科學性、典型性、系統(tǒng)性、可操作性等原則,構建了包含4個二級指標,14個三級指標的長三角城市群城市創(chuàng)新能力評價指標體系,并采用全局熵值法測算各指標的權重,如表1所示。

3 長三角城市群城市創(chuàng)新能力分析

3.1 數據來源

各指標數據來源于2014~2018年的《江蘇省統(tǒng)計年鑒》、《安徽省統(tǒng)計年鑒》、《浙江省統(tǒng)計年鑒》、《城市統(tǒng)計年鑒》以及各市的統(tǒng)計年鑒。部分社會經濟指標數據來源于各市的《國民經濟與社會發(fā)展統(tǒng)計公報》、《政府工作報告》。浙江省8市的R&D經費內部支出數據來源于《浙江省科技統(tǒng)計年鑒》,江蘇省9市的R8-D經費內部支出數據來源于《江蘇省科技進步統(tǒng)計監(jiān)測結果與科技統(tǒng)計公報》。部分缺失數據利用線性插值法進行補充。

3.2 長三角城市群城市創(chuàng)新能力評價結果

結合指標權重,將標準化后的指標數據代入公式(3),計算長三角城市群26個城市2013~2017年的城市創(chuàng)新能力,計算結果如表2所示。

城市創(chuàng)新能力表征城市的創(chuàng)新發(fā)展水平,2013~2017年長三角城市群整體創(chuàng)新能力由0. 2378上升至0. 2881,表明長三角城市群城市創(chuàng)新水平不斷提高,創(chuàng)新能力不斷增強。從各省(直轄市)情況看,江蘇省9市、浙江省8市、安徽省8市和上海市的創(chuàng)新能力均值分別為0. 3602、0.3074、0.2191、0.4673。上海市借助地理位置和政策上的有利條件,創(chuàng)新發(fā)展水平在長三角城市群中較高,江蘇省9市、浙江省8市位于東部沿海地區(qū),受上海市的輻射帶動作用,創(chuàng)新資源、環(huán)境優(yōu)于安徽省8市,創(chuàng)新能力相對較高。從各市情況看,2013~2017年,蘇州市、南京市、杭州市、上海市創(chuàng)新能力排名保持前四名,其中南京市、杭州市作為江蘇省、浙江省的省會城市,政策環(huán)境優(yōu)勢明顯,蘇州市、上海市作為長三角城市群創(chuàng)新核心城市,吸引人才、資金的能力較強。

制度創(chuàng)新方面。政府對地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展有引導作用。從各省(直轄市)情況看,2013~2017年,江蘇省9市的制度創(chuàng)新能力指數由0. 0357降低至0.0352,浙江省8市由0. 0423降低至0.0382,安徽省8市由0.0282上升至0. 0307,上海市由0.0349降低至0.0216。從各市情況看,紹興市、蕪湖市、嘉興市的制度創(chuàng)新能力指數較高,政府對城市創(chuàng)新的支持力度較大。池州市和舟山市政府教育和科技經費投入不足,導致其制度創(chuàng)新能力指數較低,應加強政府的導向作用以推動創(chuàng)新水平的提高。相比于合肥市和南京市,杭州市的制度創(chuàng)新能力指數較高,表明城市創(chuàng)新政策環(huán)境較為優(yōu)越。

知識技術創(chuàng)新方面。知識和技術創(chuàng)新是城市創(chuàng)新能力的核心要素。從各省(直轄市)情況看,2013~2017年,江蘇省9市知識技術創(chuàng)新能力指數由0. 1399上升至0. 1551,浙江省8市由0.1084上升至0.1236,安徽省8市由0. 0802上升至0.0867,上海市知識技術創(chuàng)新能力指數由0. 1152上升至0.1422。各省知識技術創(chuàng)新水平不斷提高,但相比于江蘇省和浙江省,安徽省知識技術創(chuàng)新環(huán)境較差,研究經費及人力投入的不足導致知識技術發(fā)展較為緩慢,上海市高校及科研機構眾多,創(chuàng)新資源集聚,創(chuàng)新發(fā)展投入力度較大,知識、技術水平逐年提高。從各市情況看,南京市、蘇州市、杭州市的知識技術創(chuàng)新能力較強,南京市、合肥市、杭州市的基礎研究和高等教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,知識技術創(chuàng)新能力不斷增強,蘇州市在創(chuàng)新人才上具有明顯優(yōu)勢,在知識技術成果上領先各城市。