他汀類藥物對乙型肝炎肝硬化患者門靜脈高壓的臨床療效

徐湖波 雷珍 陳友平

乙型肝炎作為一種世界范圍內流行的傳染病,在其病情進展過程中,肝硬化引起的門靜脈高壓是常見的嚴重并發癥。肝靜脈壓力梯度(hepatic venouspressure gradient ,HVPG)超過5 mmHg即可診斷為門靜脈高壓,門靜脈高壓進展過程中會出現腹水、食管胃底靜脈曲張、上消化道出血等一系列并發癥。HVPG在評估門靜脈高壓進展、食管胃底靜脈曲張出血風險、指導肝硬化的診治等方面具有重要作用,有效的降低HVPG可以明顯的改善患者的預后[1]。Abraldes等[2]一項關于他汀類(Statins)藥物對肝硬化門靜脈高壓患者的短期研究發現,他汀類藥物的應用可以有效改善肝硬化患者的肝臟灌注,對該類患者的預后具有積極意義。但臨床應用他汀類藥物對乙型肝炎肝硬化患者門靜脈高壓的影響尚無報道。本研究對我院3年來共確診的58例乙型肝炎肝硬化患者進行了臨床應用他汀類藥物與患者門靜脈高壓相關性研究,現將結果報告如下。

資料和方法

一、臨床資料

選擇2014年9月至2017年8月期間在我院消化內科及感染疾病科住院治療的乙型病毒性肝炎患者共523例,根據《慢性乙型肝炎防治指南2010年更新版》[3]中相關診斷標準,共入組乙型肝炎肝硬化患者58例。納入標準:符合乙型肝炎肝硬化西醫診斷標準,并簽署知情同意書;年齡18~70歲;入組前3個月內腹部彩色多普勒超聲診斷肝硬化合并門靜脈高壓,上消化道內鏡檢查診斷胃底食管靜脈曲張。排除標準:年齡<18歲或>70歲;妊娠或者哺乳期婦女;有嚴重心血管系統、內分泌系統、造血系統疾病,精神類疾病患者;肝癌或其他惡性腫瘤患者;轉氨酶水平>3倍正常上限的患者;既往(入組前半年內)曾口服或正在口服他汀類藥物患者;門靜脈血栓患者;對造影劑過敏患者;已知對他汀類藥物過敏患者。分組方法:對所有符合入組標準并簽署同意書的患者采用動態隨機偏幣法分為兩組:辛伐他汀組及安慰劑組。

二、研究方法

對所有入組(包括辛伐他汀組及安慰劑組)患者入組當日進行病史采集、肝功能分級(Child-Pugh分級);血生化、血常規、凝血指標檢驗;入組當日安排患者依照Bosch流程,于我院介入血管外科進行DSA下HVPG測量;雙盲原則下,患者入組當日接受辛伐他汀(口服,20 mg/d)或安慰劑藥物(與實驗組相同藥物包裝、外觀)治療。自入組日開始對患者進行6個月隨訪,分別于1個月、3個月和6個月對患者進行臨床評估和血生化、血常規、凝血指標復查;治療6個月后評估患者HVPG水平。如患者出現嚴重藥物不良反應、轉氨酶水平增加到正常水平上限3倍以上,立即停止藥物或安慰劑并收入院進行對癥治療。計算所有數據的絕對值及百分比變化,并與基線值進行比較。

三、相關定義及標準

乙型病毒性肝炎患者符合《慢性乙型肝炎防治指南2010年更新版》[3]中相關診斷標準。肝硬化診斷標準:在慢性肝病基礎上出現肝功能減損和門靜脈高壓的表現(腹水、脾大、胃底食管靜脈曲張)等,結合腹部彩超、CT影像學、電子胃鏡檢查,或者肝硬化穿刺病理活檢診斷為肝硬化。肝性腦病診斷參照《中國肝性腦病診治共識意見》[4]。HVPG測量參照Bosch流程[5]。測量肝靜脈楔入壓(Wedged Hepatic Venous Pressure,WHVP)與肝靜脈游離壓(Free Hepatic Venous Pressure,FHVP)之差,反復測量三次,以三次計算數據平均值為HVPG。

四、統計學分析

采用SPSS 17.0軟件進行統計分析,計量資料以百分率表示,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

結 果

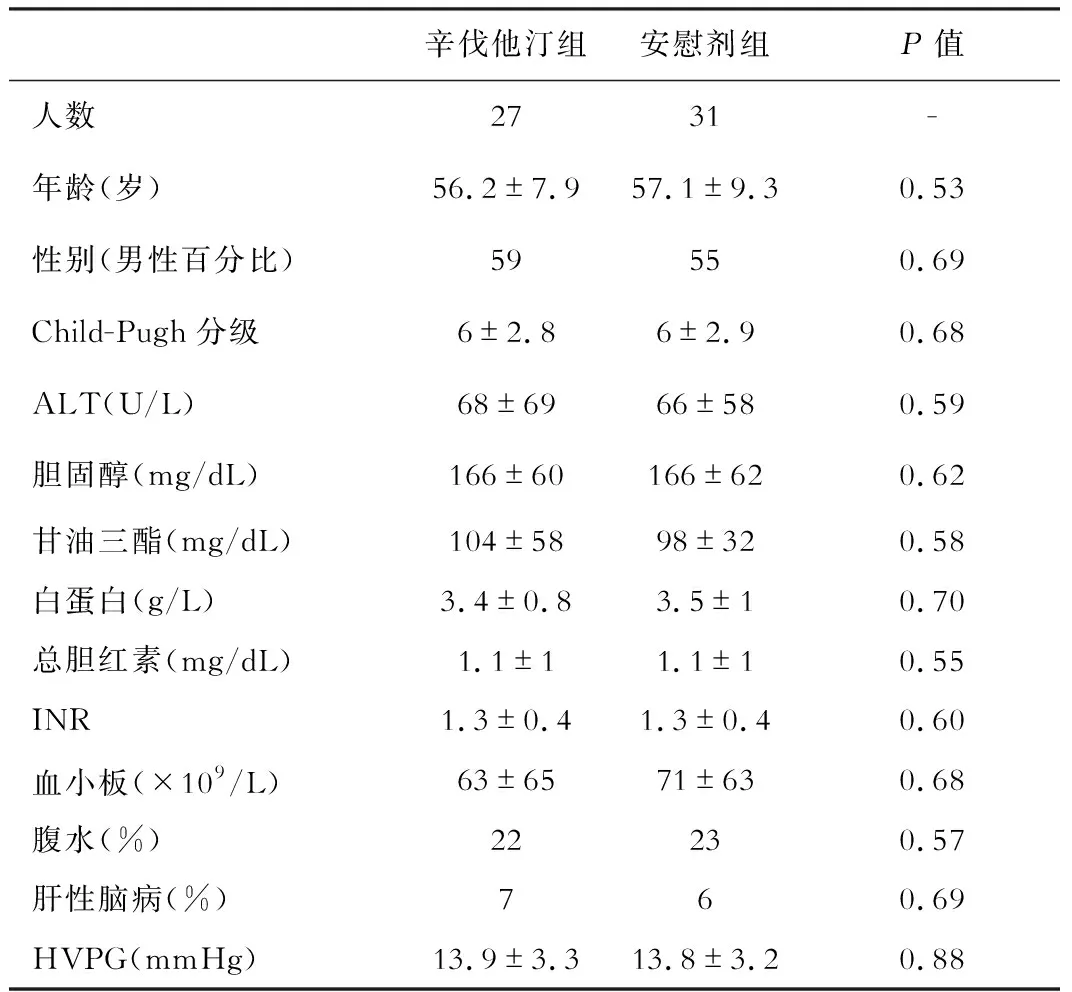

一、乙型肝炎肝硬化患者基線資料比較

符合入組標準患者共計58例,其中辛伐他汀組27例,男性16例,女性11例,平均年齡(56.2±7.9)歲;安慰劑組31例,男性17例,女性14例,平均年齡(57.1±9.3)歲。兩組具有可比性,見表1。本研究隨訪期間,入組患者無新發肝癌、轉氨酶水平>3倍正常上限等情況。

二、血生化指標

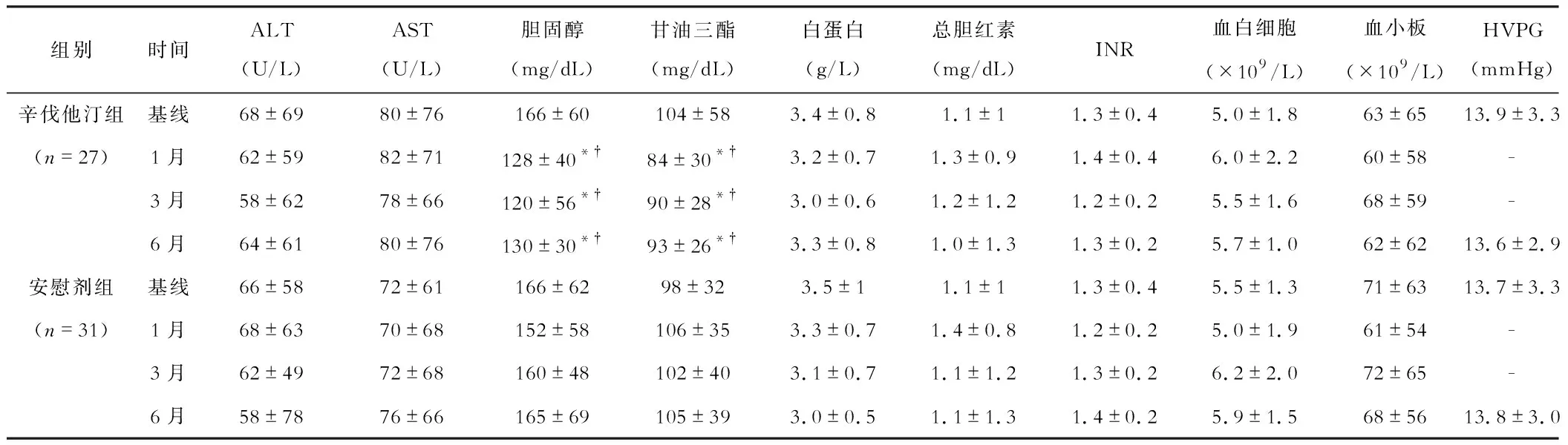

患者自入組日開始對患者進行6個月隨訪,分別于1個月、3個月和6個月對患者進行臨床評估和血生化、血常規、凝血指標復查。辛伐他汀組患者1個月、3個月和6個月時復查血膽固醇水平、血甘油三酯水平較入組時基線均明顯降低且差異具有統計學意義(P<0.05);辛伐他汀組患者1個月、3個月和6個月血膽固醇水平、血甘油三酯水平較同時間安慰劑組患者血膽固醇水平、血甘油三酯水平均明顯降低且差異具有統計學意義(P<0.05)。辛伐他汀組患者1個月、3個月和6個月血膽固醇水平、血甘油三酯水平差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者隨訪期間血生化、血常規、凝血等指標除檢出血膽固醇、血甘油三酯差異外,較入組時基礎數據均無明顯差異(P>0.05),且組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 入組患者一般資料比較

三、肝臟血流動力學

安慰劑組患者在6個月時復查HVPG較入組時輕度升高(13.7±3.3) mmHg對(13.8±3.0) mmHg,但差異無統計學意義(P=0.214);辛伐他汀組患者6個月時復查HVPG較入組時顯著降低(13.9±3.3) mmHg對(13.6±2.9) mmHg,差異具有統計學意義(P=0.003)。辛伐他汀組患者6個月時復查HVPG較安慰劑組患者在6個月時復查HVPG降低,且差異具有統計學意義(P=0.02)。

四、藥物安全性分析

在6個月隨訪期間,兩組患者均未出現轉氨酶水平明顯升高到正常上限3倍以上的情況,兩組患者血常規、凝血情況均未出現較大波動。臨床隨訪中,兩組患者均未出現藥物不良反應,隨訪依從性良好。

討 論

門靜脈高壓目前只有少數藥物能有效降低門靜脈高壓。他汀類藥物,即甲戊二酰輔酶A(3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA ,HMG-CoA)還原抑制劑,因其優異的降血脂、抗動脈粥樣硬化作用,在血管類疾病預防、治療中均具有廣泛的應用[6]。同時有研究指出,應用他汀類藥物的病毒性肝炎患者肝癌的發生風險降低了37%[7]。這或許與他汀類藥物的抑制腫瘤細胞增殖、抑制腫瘤血管新生、免疫調節和誘導細胞凋亡等作用相關[8]。

本研究發現,辛伐他汀組患者每天攝入辛伐他汀20 mg持續6個月后,較入組時HVPG顯著降低,且較安慰劑組患者HVPG也顯著降低。在隨訪過程中,并沒有觀察到辛伐他汀引起的副作用。與常用舒張血管的藥物相比,他汀類藥物既可以通過作用于功能不全的肝臟內皮細胞增加局部一氧化氮水平來改善患者肝臟血流情況[9]。同時也可以通過激活NO/蛋白激酶通路來抑制減緩肝硬化的發展[10]。除通過一氧化氮途徑外,他汀類藥物還能會通過上調肝內皮KLF2因子(Kruppel-like factor 2)轉錄水平來抑制肝內星形細胞,進而達到改善肝臟內環境的作用[11]。他汀類藥物作為一種選擇性舒張肝臟血管的藥物,在其應用過程中,全身動脈壓及血管阻力并無明顯變化[9]。他汀類藥物與傳統舒張血管治療藥物相比具有不同的機制,這使得他汀類藥物可以成為現有治療方案的有效補充。

本研究也證實了他汀類藥物在乙型肝炎肝硬化疾病治療過程中的安全性[12]。接受辛伐他汀治療的患者較安慰劑組患者并未出現轉氨酶水平的明顯升高,證明他汀類藥物對肝硬化患者的肝毒性并不比一般人群高,也證實了在肝硬化疾病治療中他汀類藥物使用的安全性。盡管本研究隨訪時間僅為6個月,但觀測的數據已證明他汀類藥物對肝硬化患者門靜脈高壓具有顯著的降低作用,長期規律應用他汀類藥物對乙型肝炎肝硬化患者門靜脈高壓及并發癥的發生、發展及轉歸具有重要的積極作用,對臨床治療有重要的指導意義。

表2 辛伐他汀組與安慰劑組臨床資料比較

注:*較入組時基線差異具有統計學意義(P<0.05);?較安慰劑組差異具有統計學意義(P<0.05)